|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est

un rapport d'étudiants et doit être pris

comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou

des imprécisions que le lecteur doit admettre

et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de

formation et constitue avant-tout un travail de

compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse

sur des thématiques associées aux

technologies biomédicales. Nous ne

faisons aucun usage commercial et la duplication est

libre. Si vous avez des raisons de contester ce

droit d'usage, merci de nous en

faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de permettre

l'accès à l'information et d'augmenter

ainsi les échanges professionnels. En cas

d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme

source bibliographique. Bonne lecture...

|

|

Information, informatique et dispositifs

médicaux, compétences et

formations pour les techniciens

biomédicaux

|

|

Sébastien

DEBRAY |

|

|

Référence

à rappeler : Information, informatique et

dispositifs médicaux,compétences et

formations pour les techniciens biomédicaux.

Sébastien DEBRAY, Flavien ZINGARETTI, Projet

d'intégration, Certification Professionnelle

ABIH, UTC, 2013

URL : http://www.utc.fr/abih

; Université

de Technologie de Compiègne

|

RESUME

L’évolution

des

technologies dans le domaine de la santé

améliore la prise en charge du patient et

contribue très largement au diagnostic des

pathologies.

Aujourd’hui,

de

plus en plus de dispositifs médicaux sont

connectés aux réseaux informatiques de

santé.Toutes

ces évolutions obligent le technicien

biomédical à faire évoluer ses

compétences pour maitriser la gestion des

dispositifs médicaux connectés au

réseau.

L’objet de notre projet est de déterminer les

compétences et les formations

nécessaires et de proposer des actions

à mener pour permettre de garantir la

sécurité et la qualité de soins

délivrés aux patients.

Mots clés : biomédical,

information, informatique, formation, réseau de

santé.

|

|

ABSTRACT

The evolution of

technologies in network of health improves patient and

contributes greatly to the pathologies diagnostic.

Today, increasingly of medical devices are connected to

computer networks health.All these changes require the

biomedical technician to evolve knowledge to master

management of medical devices connected to the network.

The project is to evaluate the competence and training

needed and propose actions to help ensure the safety and

quality of patient care.

Key words : Biomedical, communication, software

, networks health.

|

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour nous

avoir accompagnées tout au long de notre projet:

M. Gilbert FARGES, enseignant chercheur, responsable de la

formation Assistant Biomédical en Ingénierie

Hospitalière (ABIH) à l’Université

Technologique de Compiègne.

M. Pol Manoël FELAN, responsable pédagogique de la

formation Assistant Biomédical en Ingénierie

Hospitalière (ABIH) à l’Université

Technologique de Compiègne pour sa présence

quotidienne et son aide.

M. Alain DONADEY, ingénieur, chef de projet à

l’Université Technologique de Compiègne et tuteur de

ce projet.

M. KIRCH Stéphane, ingénieur biomédical au

Centre Hospitalier W. MOREY (Chalon-sur-Saône), M. Eric

LAMBURE, technicien biomédical à la clinique DELAY

(BAYONNE), M. François BODECOT, technicien

Biomédical au centre hospitalier de BEAUVAIS pour nous

avoir fait bénéficier de leurs travaux et de leurs

expériences.

L’ensemble des intervenants.

L’ensemble de la promotion ABIH 2013 pour la bonne humeur

quotidienne au sein du groupe.

Sommaire

Retour

sommaire

Introduction

De nos jours, les technologies

pour la santé sont de plus en plus présentes dans le

milieu médical et singulièrement dans le milieu

hospitalier. Leur importance est souvent sous-estimée alors

que l’imagerie, l’anesthésie, la chirurgie et la biologie

leur doivent leur efficacité actuelle. L’objet de notre

projet est de présenter une vision des évolutions

dans le domaine de l’informatique médicale et des

réseaux afin de faire apparaitre les nouvelles

compétences aux quelles le technicien biomédical

devra faire face pour garantir la maitrise et la

sécurité des dispositifs médicaux et ainsi

assurer des soins de qualités aux patients.

Glossaire

BACKBONE : Une dorsale Internet est un réseau

informatique faisant partie des réseaux longue distance de

plus haut débit d'Internet (grosse architecture)

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des

libertés

DM : Dispositif médical

DMP : Dossier Médical Personnel

DSI : Direction des systèmes d’informations

FIRMWARES : micro-logiciel ou microcode, c’est un ensemble

d'instructions et de structures de données qui sont

intégrées dans du matériel informatique

HACKER : Pirate informatique

HAD : Hospitalisation à domicile

IP : Protocole Internet

LAN : Local Area Network, en français réseau

local

MALWARES : Englobe les virus, les vers, les chevaux de

Troie

PACS : Picture archiving communication system

PING : Outil informatique permettant de tester

l'accessibilité d'une autre machine à travers un

réseau IP

ROUTEUR : Elément intermédiaire dans un

réseau informatique assurant le routage des paquets.

RIS : Radiology information system

RSSI : Responsable de la sécurité des

systèmes d'information.

SIH : Système d’information hospitalier

SIR : Système d'information radiologique

SPYWARES : Logiciel espion

SWITCH : Commutateur réseau

VIRUS : Logiciel malveillant

VLAN : Virtuel LAN, réseau local (sous-partie d’un

LAN)

VPN : Virtual Private Network, réseau privé

virtuel

I.

Description de la situation

A.

Contexte

Actuellement de plus en plus de dispositifs médicaux sont

connectés aux réseaux informatiques hospitaliers.

Leurs avantages sont multiples et leurs domaines d’applications ne

cessent d’augmenter, que ce soit en intranet ou en extranet. On

les retrouve tout au long de la chaine de soins du patient et ils

mettent en jeu de multiples acteurs.

Tous utilisent le même réseau informatique mais avec

des attentes et des outils différents.

On dissociera deux aspects sur le réseau :

- Les aspects techniques et logistiques

Pour ce qui est de l’informatique de gestion, de nombreuses

solutions existent et sont déjà bien ancrées

au sein des établissements de santé. Ce qui est plus

récent, c’est l’interconnexion de ces applications avec

l’informatique dite médicale.

Définition : L'informatique

médicale est l'application des techniques issues de

l'informatique au domaine médical.

L’informatique médicale permet le

traitement et le stockage de l'information médicale.

« La pratique d'une médecine

moderne et de qualité ne peut être dissociée

d'un traitement rationnel de l'information médicale. En

effet, la complexité croissante de la médecine

occidentale actuelle (spécialisation des médecins,

quantité d'informations à traiter, optimisation de

la posologie des médicaments, guides de bonnes pratiques,

etc.) pousse de manière naturelle à la mise en

place de systèmes d'informations robustes étant

capables d'aider le praticien dans ses tâches quotidiennes

» (source Wikipédia).[1]

On remarque que certaines

spécialités ont été précurseurs

dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. La

majorité des dispositifs médicaux connectés

au réseau se situe dans l’imagerie médicale et les

laboratoires. Mais de plus en plus de services de dialyse

connectent leurs dispositifs médicaux (DM)

ainsi que depuis peu les blocs opératoires et services de

réanimation. On les retrouve également au domicile

des patients pour les hospitalisations à domicile (HAD).

L’augmentation de la capacité d’échange sur les

réseaux informatiques (débit) a permis de modifier

la pratique de la médecine et a ouvert de nouvelles

perspectives en s’affranchissant des distances. On parle

aujourd’hui de télé-imagerie, de

téléconsultation, de télédiagnostic,

de télé-expertise et de

télé-chirurgie.

Au cours de nos recherches nous n’avons trouvé que peu

d’informations pour établir une réelle cartographie

de la situation. Il n’existe pas d’études

quantifiées déterminant le nombre de DM connectés aux réseaux

informatique. Nous nous sommes donc principalement basés

sur nos expériences et nos échanges avec la

communauté Biomédicale pour établir cet

état des lieux.

Les modes d’organisations des services biomédicaux pour la

gestion de ses DM connectés au

réseau sont très disparates suivant les

établissements de santé. Ils sont fonction de la

taille de l’établissement, du nombre de DM connectés et surtout du niveau

de formation des techniciens biomédicaux.

B. Problématique

et enjeux

1)

Evolution des

compétences du technicien biomédical

Le profil et les compétences du technicien

biomédical ont considérablement évolué

depuis sa création. En 50 ans, ils ont connus plusieurs

avancées technologiques majeures.

Avec l’arrivée des premiers composants électroniques

dans les DM, il fallait être

capable de diagnostiquer les composants défaillants sur les

cartes électroniques et les remplacer.

Puis sont arrivés les composants multicouches avec

l’impossibilité de dépanner au composant et

nécessitant le remplacement de la carte défaillante.

Aujourd’hui, on considère comme dispositif médical

tous les logiciels et applications utilisées à des

fins médicales (Article L5211-1 du code de la santé

publique).[2]

L’omniprésence de l’informatique et l’utilisation des

réseaux informatiques pour le transfert des données

amènent à se poser la question des nouvelles

compétences que le technicien biomédical doit

acquérir pour mener à bien les missions qui lui sont

confiées.

La formation des techniciens biomédicaux tout au long de

leur carrière (en tenant compte des avancées

technologiques) est un enjeu majeur pour garantir la maitrise et

la sécurité des DM.

2)

Dispositifs

médicaux et informatiques

On trouve des dispositifs médicaux connectées au

réseau l’informatique dans des services tel que :

- L’Imagerie Médicale

- La suppléance fonctionnelle

- Les laboratoires

- Les blocs opératoires

- Les services de soins critiques et

généraux

L’imagerie Médicale

L’imagerie médicale a profondément

modifié la prise en charge des patients et des maladies.

Depuis les années 1970, Scanner, Médecine

Nucléaire, Ultra-Sons, IRM, TEP, imagerie fonctionnelle et

aujourd’hui imagerie moléculaire ont transformé la

sémiologie et ont contribués à la

connaissance des pathologies.

Tous ces dispositifs sont connectés au réseau

informatique de santé.

Les réseaux d’imagerie ont plusieurs objectifs :

- Interconnecter les différents

équipements d’imagerie médicale

- Communiquer rapidement les images

à l’intérieur et à l’extérieur des

établissements de santé

- Partager l’imagerie avec les

différents médecins en charge du patient

Deux éléments interviennent pour structurer un

réseau d’imagerie :

Radiology Information System ou Système

d’Information en Radiologie est un système

réseautique de gestion des documents et des

activités du service de radiologie.

Le PACS (Picture Archiving and Communication

System) est un système de gestion électronique des

images médicales avec des fonctions d'archivage, de

stockage et de communication rapide. Il offre une perspective de

développement des réseaux d’imagerie à grande

échelle et sur le long terme.

Les principales fonctions du PACS sont de centraliser et de

gérer :

- L’acquisition numérique

de tous les examens radiologiques

- La consultation d’examens radiologiques

sur des stations ou consoles de

visualisation

- Le diagnostic sur des consoles

dédiées

- Le partage et l’envoi d’images dans et

en dehors du service ou de l’hôpital

- L’échange d’informations

administratives avec les systèmes informatiques

radiologiques (RIS) et hospitaliers (SIH)

- Le système RIS/PACS,

intégré au SIH

(Système Informatique Hospitalier)

Cela permet de constituer le dossier d’imagerie médicale,

outil structurant pour le dossier patient. En favorisant la

communication entre les praticiens autour de l’imagerie et plus

généralement du dossier patient auquel l’image doit

être intégrée, il améliore ainsi la

qualité des soins.

Suppléance fonctionnelle

L’application de l’informatique dans les services de soins tels

que la dialyse a permis d’améliorer la prise en charge

thérapeutique mais également la surveillance des

patients qu’ils soient dans le service de dialyse de

l’établissement ou dans un centre distant ou

même au domicile du patient dans le cas de dialyse à

domicile (HAD).

L’informatique permet de limiter les déplacements des

médecins, du personnel de soin et des techniciens

biomédicaux. Il donne un accès immédiat

à différentes informations nécessaires au bon

déroulement et à la surveillance des séances.

Prenons l’exemple de la clinique DELAY, un centre de

néphrologie et d’hémodialyse que nous avons pu

découvrir grâce à Mr LAMBURE Eric

étudiant en DUT Dialyse à l’UTC de Compiègne.

Dans cet établissement, les générateurs

de dialyse sont connectés au réseau informatique.

Cette connexion leur permet de centraliser les différentes

données de chacun des générateurs sur un

poste déporté. Sur ce poste sont installés

des logiciels d’applications médicales qui permettent :

- le suivi et l’archivage des

séances de dialyse (logiciel athénéa).

- Le suivi des hospitalisations des

patients (logiciel Dopasoin).

- Le suivi des résultats de

laboratoire (logiciel Solenis).

- Le suivi des résultats d’examens

de radiologie (logiciel Paxradio).

- De plus avec ces nouvelles technologies,

ils ont également pu développer :

- la télémédecine

- la téléconsultation

- la téléassistance

- la supervision des installations des

différents établissements.

La

télémédecine :

Elle permet au personnel soignant de gérer le suivi et la

surveillance des séances de dialyse de 6 autres centres

d’auto dialyse de proximité.

Avec cette technologie, il assure les soins et le suivi

médical de 225 patients dans les mêmes conditions que

dans leur centre.

L’équipe biomédicale centralise et gère un

parc de 102 générateurs.

La

téléconsultation :

Elle assure aux patients en séance la possibilité de

consulter le médecin par le biais d’un ordinateur

équipé d’une caméra et d’un casque.

Le médecin peut répondre aux besoins du patient

même si il ne se trouve pas à proximité de

celui-ci.

La

téléassistance :

Les techniciens de dialyse peuvent garantir la

sécurité, la traçabilité et le bon

fonctionnement des équipements, via la

téléassistance et la supervision.

La téléassistance est composée de cameras :

- dans les salles de dialyse

- dans les locaux techniques

Cela leur permet une visualisation de

l’état des différents dispositifs médicaux,

et ainsi de pouvoir renseigner le personnel soignant des

éventuelles manipulations à effectuer en cas de

dysfonctionnement mineur. Mais également d’optimiser le

diagnostic des dysfonctionnements éventuels et d’assurer

une intervention rapide et de minimiser l’indisponibilité

du DM.

La supervision

technique :

La supervision des équipements des

installations est aussi assurée par des logiciels qui

permettent de centraliser les différentes données de

fonctionnement et de rendre optimale la traçabilité

et le suivi des équipements de tous les centres

connectés.

Le technicien biomédical supervise :

- les unités de traitement d’eau

- les groupes électrogènes

- les onduleurs informatiques

- les climatiseurs

|

| Figure 18: supervision

prétraitement d'eau (Clinique DELAY) |

L’informatique a permis une optimisation des soins et de la prise

en charge apportés au patient.

Elle améliore les conditions de travail des praticiens et

du personnel soignant.

Elle permet une surveillance et une gestion efficiente des

installations et des dispositifs médicaux.

Les laboratoires

L’augmentation des demandes de diagnostic

biologique favorise l’apparition d’automates de plus en plus

rapides et fiables au sein des laboratoires d’analyses

médicales.

Dans les laboratoires d’analyses médicales, l’informatique

intervient sous deux aspects :

L’informatique technique qui permet la communication des automates

d’analyses entre eux et tout au long de la chaine d’analyse.

L’informatique de gestion qui intervient dès la demande de

l’examen, jusqu’à la mise à disposition du

résultat dans le cadre d’un dossier patient

informatisé.

L’informatique assure la gestion des échantillons, des

résultats ainsi que des instruments.

- Gestion des échantillons sur une

chaine d’automate en fonction des données de

l'informatique centrale (liste de travail)

- Transfert des données vers

l'informatique centrale ou les appareils d'analyse

- Transfert des résultats d'analyse

vers l'outil de gestion

- Transfert des résultats

directement au service de soin

|

| Figure 7: Exemple d’architecture réseau d’un

laboratoire d’analyse |

Les blocs opératoires

L’informatisation des blocs opératoires est une

évolution récente, elle améliore les

pratiques chirurgicales, en aménageant de façon

optimale les salles d'opérations pour la réalisation

d'interventions invasives ou conventionnelles.

Elle s’adapte de manière individuelle aux besoins

spécialisés ou interdisciplinaires. Ce concept de

salle d'opération intégrée propose des

solutions pour chaque exigence liées à

l'activité grâce à un aménagement du

poste de travail de la salle d’opération.

Prenons l’exemple du centre hospitalier W.MOREY de

Chalon-sur-Saône qui a profité d’un changement de

site pour intégrer l’informatique médical dans ses

blocs opératoires.

Une réflexion commune a commencé en 2009 avec la

constitution d’un groupe projet piloté par le service

biomédical et incluant la DSI,

les soignants, les prestataires externes et les services

généraux. Ils ont ainsi pu constituer un cahier des

charges répondant fidèlement à toutes leurs

attentes en plaçant le patient au centre de la

réflexion.

Le concept de blocs opératoires intégré

équipé de stations numériques

multimédia permet d’afficher, de distribuer, d’enregistrer,

de diffuser et d’archiver les vidéos, les images et les

données médicales.

- Système vidéo qui permet

d’acquérir des vidéos de différentes

natures

•

radiologiques

• ultrasonores

• caméras

vidéo

• caméras

endoscopiques

• baie

d’électrophysiologie

• pc de diverses

origines

- Système de commande des appareils

et des systèmes périphériques issus

d'autres fabricants

- Système Intégration des

appareils d'endoscopie

- Système d’applications

multimédia pour la communication audio et vidéo

(médecine télé-assistée)

- Système d’enregistrement

numérique de photo ou de vidéo en continu

- Système de

visioconférences ou de la vision de vidéo en

streaming.

Ces interfaces interagissent avec le SIH et le PACS

L’ensemble des fonctions est géré à partir

d’un écran tactile grâce à une interface

très simple et intuitive. De cet écran de commande

chaque source vidéo est distribuée sur un ou

plusieurs écrans présents en salle

d’opération.

Les avantages procurés par le bloc intégré

vont permettre :

- De simplifier les tâches

grâce à la commande intuitive des appareils

- De réduire le temps

d'équipement de la salle et le changement des

instruments

- D’optimiser la restitution des images

grâce aux différents systèmes de

caméras et d’autres sources de signaux

- De réduire les coûts

grâce à des interventions optimisées

- D’améliorer les soins

délivrés aux patients

Services de soins critiques

Dans les services de soins critiques où le monitorage des

patients est une nécessité, les dispositifs de

monitorage sont reliés au réseau informatique.

Cette interconnexion permet de centraliser l’ensemble des

données des patients sur une centrale de surveillance, et

ainsi d’optimiser la surveillance des patients. Les données

du DM sont consultables sur n’importe

quels postes déportés ou dans le poste de soin.

Grace à son interconnexion au réseau informatique,

la centrale de surveillance renseigne le dossier patient des

données recueillies. Ces systèmes sont

recensés dans les services où une surveillance des

patients est essentielle.

On les retrouve :

- en cardiologie

- en réanimation

- en néonatologie

- en salles de naissance

Chacune des salles d’accouchement et de pré-travail du

centre hospitalier de Beauvais sont équipées de

système de monitoring relié au réseau

informatique hospitalier. Cette interconnexion permet de

centraliser les informations des patients du service et ainsi

d’optimiser leur surveillance. Les données de chaque

patient sont archivées et incrémentent le dossier

patient, pour assurer un suivi optimisé.

|

| Figure 8: Centrale de surveillance (CH BEAUVAIS) |

Les services de médecine générale

Dans les services de médecine générale,

l’informatique a permis d’optimiser le renseignement du dossier

patient, grâce à des équipements

connectés directement sur le DM

mobile.

Cette interface permet de recueillir et de transmettre

automatiquement les constantes, du chevet du patient vers le SIH.

Reprenons l’exemple du centre Hospitalier de Beauvais où ce

système est en cours de développement dans le

service de cardiologie. Ce dispositif est connecté à

un tensiomètre électronique via une connexion RS

232.

Ce système s’appelle capsule neuron, il est

paramétré avec la workliste du service, ainsi le

personnel soignant sélectionne le nom du patient dans cette

liste et effectue la prise des constantes. A la fin du soin, le

personnel soignant envoie les données recueillies au SIH par une simple commande sur le

dispositif.

Les données sont transmises par wifi au réseau

hospitalier.

Cette évolution technique a permis de rendre efficiente la

transmission des informations sur le dossier patient, mais

également d’éviter les erreurs de saisie

éventuelles et d’optimiser les pratiques du personnel

soignant en simplifiant la retranscription des

données.

|

|

3) Les avantages liés

à l’informatique

L’informatique contribue à l’efficience des soins

délivrés au patient tout au long de la chaine de

soins.

Les aspects médicaux :

- l’optimisation du diagnostic du

praticien par l’utilisation de logiciels

d’interprétations poussés dans le domaine de

l’imagerie par exemple.

- la surveillance à distance des

paramètres médicaux dans l’hôpital et au

domicile du patient (HAD).

- l’optimisation des moyens de

communications facilitent les échanges entre les

personnels soignants. Ils peuvent solliciter l’avis d’un

spécialiste en cas de doutes sur un diagnostic

(télé-expertise).

Les aspects techniques et

logistiques :

- le suivi administratif du patient (SIH).

- la virtualisation des applications

médicales

- la diminution du support papier

- le stockage des données

médicales

- l’accessibilité rapide aux

données médicales

Les aspects formations et

recherches :

- Mutualisation des ressources pour la

recherche

- Augmentation des capacités de

formation (téléconférence)

4)

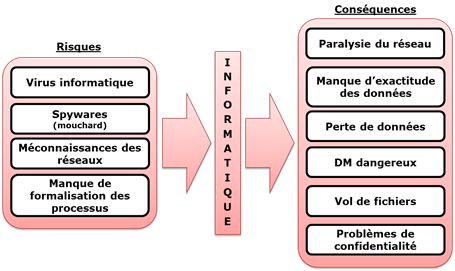

Les risques liés

à l’informatique

L’informatique contribue à l’efficience des soins mais peut

aussi être générateur de risques.

La sécurité est un enjeu stratégique majeur

pour l’hôpital. Le réseau informatique doit garantir

l’accès et l’échange de toutes données

médicales utiles au personnel soignant pour assurer sa

mission de soin tout en garantissant la sécurité et

la confidentialité des données médicales.

Risques liés

à la cybercriminalité :

Les tentatives d’intrusion des hackers sur les réseaux

informatiques de santé sont une réalité.

Pour exemple le virus Conficker a

paralysé plusieurs hôpitaux français entre

Janvier et Juillet 2009 et plus récemment les laboratoires

de Bitdefender indiquent que le risque d’attaques contre des

appareils médicaux tels que les défibrillateurs, les

pacemakers, les pompes à insuline et autres

équipements commandés par des logiciels est en

hausse en raison de l’évolution «

cybercriminelle » des techniques de piratage. [9]

En septembre 2012, The Government Accountability Office (GAO),

l'équivalent américain de la Cour des Comptes

française, signalait des vulnérabilités au

sein des appareils médicaux informatisés en raison

de logiciels et de firmwares non mis à jour. Sans parler

des attaques ciblant l’équipement médical et les

hôpitaux, qui elles, représentent un risque encore

plus grand, puisque la sécurité sur place est

toujours insuffisante face à ce type d’attaques.

Comptent parmi les cyber-attaques médicales les plus

courantes, le piratage Wifi, les spywares

installés via des prises réseau dans les

hôpitaux ainsi que les malwares

pouvant écraser ou endommager des données. [10]

Risques liés aux

méconnaissances :

Les problèmes de confidentialité ne sont pas

uniquement liés à la cybercriminalité.

Ils peuvent également provenir d’une absence de

formalisation des processus liés à la

sécurité ou d’une méconnaissance du

fonctionnement des réseaux informatiques.

Un article du journal « Le monde »du 5

février 2013 explique comment au hasard de ses recherches

le site Actu soins a découvert que de

nombreuses données médicales confidentielles

étaient en ligne, accessibles par une simple recherche dans

Google. [11]

Il y a également des risques liés au stockage et

à l’inexactitude des informations transmises :

La vie d’un patient peut dépendre de la

disponibilité immédiate et de l’exactitude des

informations transmises.

Tous ces exemples montrent l’importance d’être vigilant et

de clairement formaliser les stratégies de

sécurité.

C. Aspects

réglementaires et normatifs

1) Législation

Selon

l’article 1 de la Directive 93/42/CEE

modifiée par la Directive 2007/47/CE du Parlement

européen : [4]

Est défini comme dispositif médicale tout

instrument, appareil, équipement, logiciel,

matière ou autre article,

utilisé seul ou en

association, y compris le logiciel destiné par le

fabricant à être utilisé spécifiquement

à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et

nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci,

destiné par le fabricant à être utilisé

chez l'homme à des fins:

- de diagnostic, de prévention, de

contrôle, de traitement ou atténuation d'une

maladie

- de diagnostic, de

contrôle, de traitement,

d'atténuation ou de compensation d'une

blessure ou d'un handicap.

- d'étude ou de

remplacement ou modification de

l'anatomie ou d'un processus physiologique

- de maîtrise de la conception

Et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain

n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou

immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction

peut être assistée par de tels moyens.

Pour les dispositifs incorporant des logiciels ou qui sont eux

même des logiciels médicaux, la validation du

dispositif médical devra prendre en compte le cycle de

développement, de gestion, de validation et de

vérification du logiciel. La validation et la

vérification du logiciel devront se faire en fonction des

risques associés au dispositif médical.

Dans le cas d’un système d’information fonctionnant en

réseau, les différents dispositifs médicaux

constitutifs de ce réseau devront être validés

séparément et non ensemble. Chacun des composants du

réseau devra être marqué CE

indépendamment des autres éléments avec

lesquels il peut être connecté.

Le logiciel informatique commandant un dispositif médical

ou agissant sur son utilisation relève automatiquement de

la même classe.

Concernant les logiciels autonomes, il n’existe pas de

mécanisme obligatoire qui rattacherait tous les logiciels

à une même classe. Il faut vérifier au cas par

cas.

Tout logiciel autonome est considéré comme un

dispositif médical actif.

Cette directive vise à harmoniser les

caractéristiques de sécurité, de protection

de la santé ainsi que les performances des dispositifs

médicaux et les procédures de certification et de

contrôle relatifs à ces dispositifs car ils

diffèrent d'un État membre à l'autre; ces

disparités constituent des entraves aux échanges

à l'intérieur de la Communauté.

La loi 78-17 du code de la santé public : [5]

Elle a été modifiée par la loi3 du 6

août 2004 afin de transposer en droit français les

dispositions de la directive 93/42/CE

Elle a défini les obligations en terme de protection des

données personnelles et à la libre circulation des

données.

Cette loi est relative à l’information, aux fichiers et aux

libertés. Elle régit le type d’information

exploité dans les dossiers.

Elle protège les personnes des éventuels risques

liés à la publication volontaire ou involontaire

des données, mais également des recours

liés a ses fichiers ainsi que de l’archivage des

données collectées. Cette loi a été

modifiée par des directives européennes qui a :

- défini les obligations en terme

de protection des personnes, des données.

- défini les recommandations

liée à l’archivage.

Article L5211-1 du code de la santé publique,

relatif aux dispositifs médicaux [2]

On entend par dispositif médical tout instrument,

appareil, équipement, matière, produit, à

l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article

utilisé seul ou en association, y compris les accessoires

et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci,

destiné par le fabricant à être utilisé

chez l'homme à des fins médicales et dont l'action

principale voulue n'est pas obtenue par des moyens

pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais

dont la fonction peut être assistée par de tels

moyens.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [6]

Elle est chargée de veiller à ce que l’informatique

soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni

à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni

à la vie privée, ni aux libertés

individuelles ou publiques.

La CNIL est une institution

indépendante chargée de veiller au respect de

l'identité humaine, de la vie privée et des

libertés dans un monde numérique.

2)

Normes

La norme ISO/CEI/27799

[7]

Elle fournit des lignes directrices permettant

d'interpréter et de mettre en œuvre l'ISO/CEI 27002 dans le

domaine de l'informatique de santé et constitue un

complément à cette dernière.

Elle spécifie une série de contrôles

détaillés en vue de la gestion de la

sécurité des informations de santé et apporte

des indications de bonne pratique en matière de

sécurité des informations de santé. La mise

en œuvre de la présente norme internationale permettra aux

organismes de santé et aux autres dépositaires

d'informations de santé de garantir le niveau minimal

requis en termes de sécurité propre aux dispositifs

de leur organisme et de garantir la confidentialité,

l'intégrité et la disponibilité des

informations personnelles de santé.

Elle s'applique à tous les aspects de l'information de

santé, quelle que soit la forme (mots, chiffres,

enregistrements sonores, dessins, vidéos et images

médicales), le support utilisé pour les stocker

(imprimés, écrits papier, stockage

électronique) ou les moyens mis en œuvre pour leur

transmission (en main propre, par fax, par réseau

informatique ou par la poste), car l'information doit toujours

être protégée efficacement.

La norme NF Z 42-013 [8]

Elle fournit un ensemble de

spécifications concernant les mesures techniques et

organisationnelles à mettre en œuvre pour l'enregistrement,

le stockage et la restitution de documents électroniques

afin d'assurer la conservation et l’intégrité de

ceux-ci.

D.

Objectifs du projet

Il faudra clairement identifier le rôle,

les attentes et les responsabilités des différentes

interfaces.

- Déterminer les interfaces mises

en jeux

- Déterminer les

responsabilités de chacun des acteurs

- Déterminer l’évolution des

compétences du technicien biomédical

- Améliorer la compréhension

des attentes de chacune des parties

II. Démarche du

projet

A.

Enquête

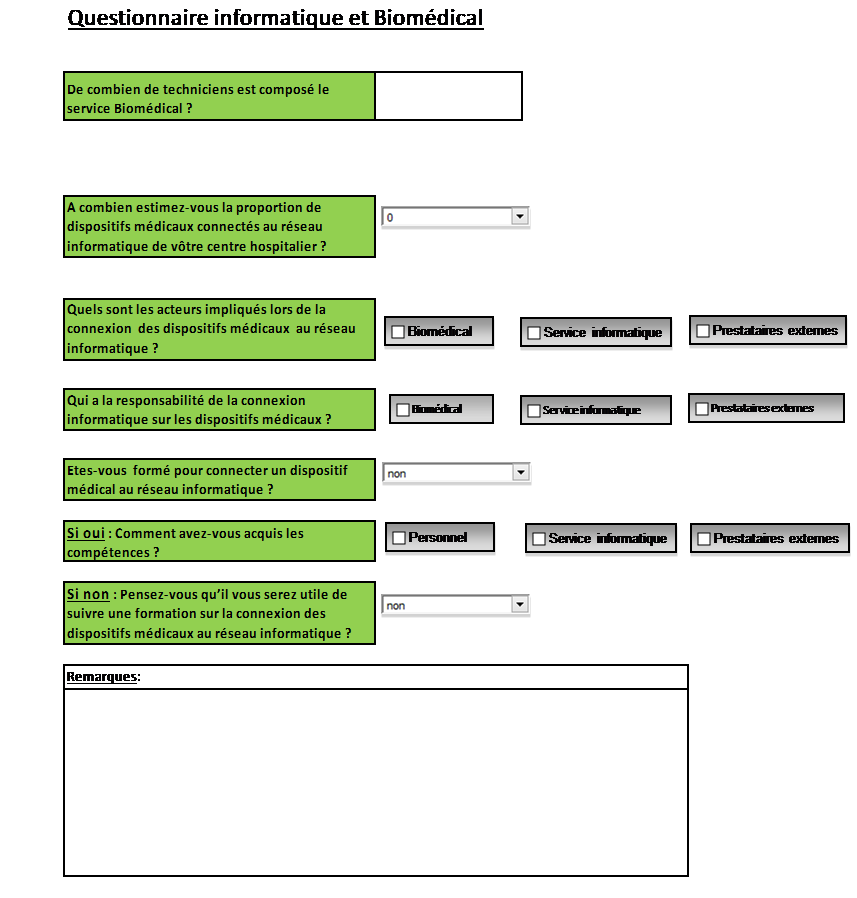

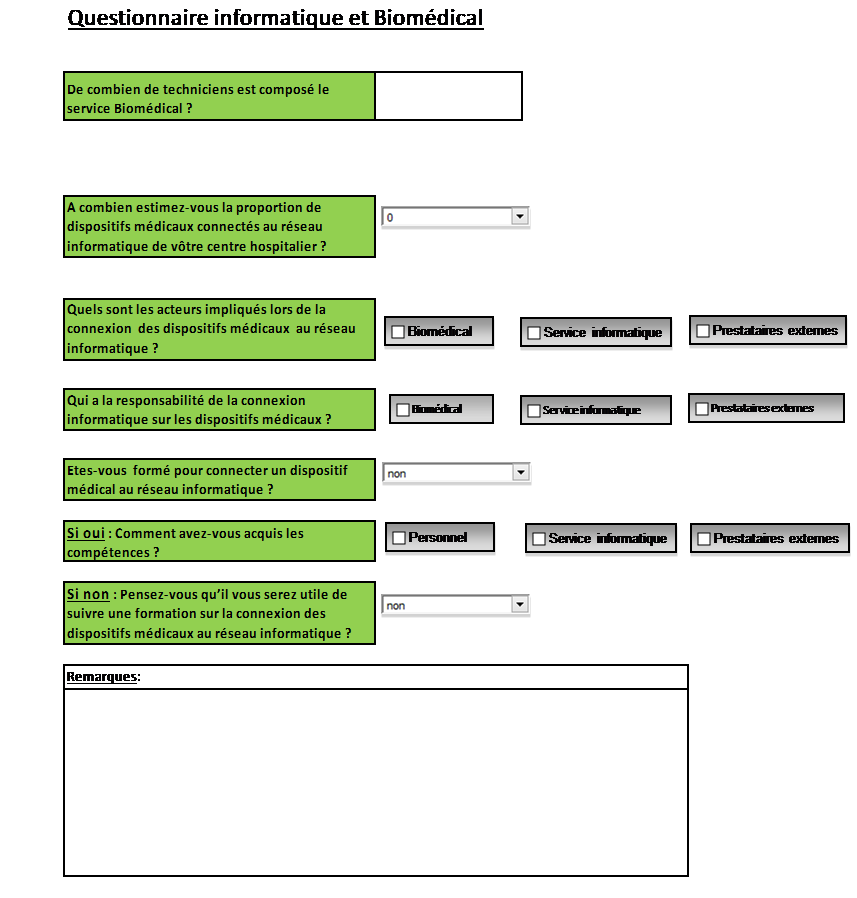

Nous avons sollicité la communauté

biomédicale au travers d’un questionnaire afin de

déterminer l’implication et les responsabilités des

différents acteurs, ainsi que le niveau de formation des

techniciens biomédicaux vis-à-vis de l’informatique.

- Enquête

réalisée du 15 février au 31 mars 2013

- 60 envois de

questionnaires par mail

- 20% de retour (12)

Questions posées:

- A combien estimez-vous la proportion de

dispositifs médicaux connectés au réseau

informatique de vôtre centre hospitalier ?

- Quels sont les acteurs impliqués

lors de la connexion des dispositifs

médicaux au réseau informatique ?

- Qui a la responsabilité de la

connexion informatique sur les dispositifs

médicaux ?

- Etes-vous formé pour

connecter un dispositif médical au réseau

informatique ?

Nous avons déterminés que 34% des DM sont

connectés au réseau, mais cela ne nous semble pas

représentatif car les proportions proposés dans le

questionnaire ne sont pas suffisamment précises (0-25%,

26-50%,51-75%,76-100%).

Peut-être aurait-il fallu le laisser en champ libre

pour avoir un résultat plus représentatif.

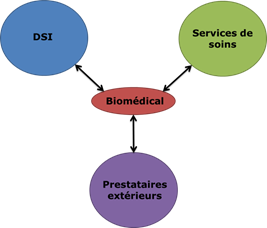

B. Interfaces mises en

jeu

On peut identifier 4 implications majeures :

- Le biomédical

- Les services de soins

- La DSI

- Les prestataires extérieurs

Jusque-là, le biomédical assurait l’interface entre

les services de soins et les prestataires extérieurs.

L’arrivée de l’informatique et des réseaux fait

apparaitre un nouvel acteur qui est la DSI.

Le biomédical se trouve au centre du processus de

communication et de pilotage pour la gestion des DM informatisés.

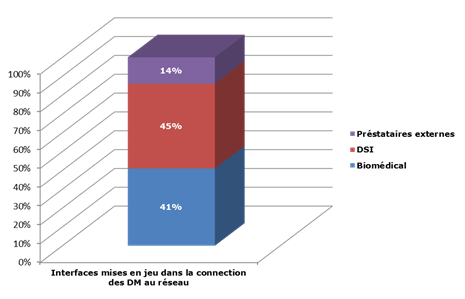

L’enquête nous a permis d’évaluer le niveau

d’implication de chacune des parties lors de la connexion d’un DM au réseau informatique de

santé.

Le graphique ci-dessous montre une implication quasi égale

du biomédical et de la DSI.

L’une des clés de réussite de cette collaboration

repose sur la compréhension des attentes et contraintes de

chacune des parties, pour cela ils devront être capables de

se comprendre en parlant un même langage.

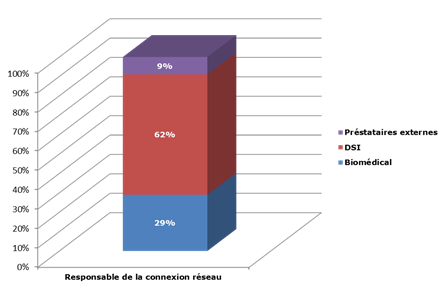

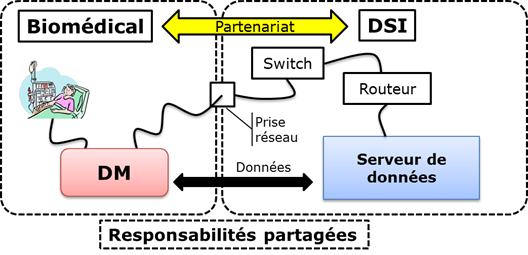

C. Responsabilités

Le biomédical a la responsabilité de tous les

dispositifs médicaux défini par

l’article L5211-1 du code de la santé publique.

L’attribution de la responsabilité de la connexion au

réseau est très variable d’un établissement

à l’autre, on retrouve 3 cas possibles :

- responsabilité à la charge

de la DSI

- responsabilité à la charge

du biomédical

- responsabilité partagée

entre la DSI et le biomédical

Le résultat de l’enquête montre majoritairement que

c’est la DSI qui a la

responsabilité de la connexion informatique sur les

dispositifs médicaux (69%).

C’est le cas le plus fréquent et cela s’explique par le

fait que la DSI est propriétaire

du réseau et a déjà la responsabilité

des données administratives véhiculées sur le

réseau.

Dans de rares cas (moins de 1% de l’enquête) le

biomédical a la responsabilité exclusive de la

connexion et gère son propre réseau local (VLAN).

Les 29% pour le biomédical correspondent à une

responsabilité partagée avec la DSI. Dans ce cas, la limite de

responsabilité sur le réseau physique est le plus

souvent clairement définie.

Le biomédical a la responsabilité du DM jusqu’à la prise qui permet

l’interconnexion avec le réseau du centre de santé

ensuite la responsabilité revient à la DSI.

Pour ce qui est des données transmises sur le

réseau logique on ne peut établir de réelle

frontière de responsabilités dans la mesure

où les données ne s’arrêtent pas à la

prise, la responsabilité partagée n’est possible

qu’avec une étroite collaboration entre le

biomédical et la DSI.

En résumé

:

- Si la DSI a la

responsabilité exclusive de la connexion elle fera

appel au fournisseur du DM pour le

paramétrage de celui-ci et se chargera de

l’intégration sur le réseau, le tout

supervisé par le biomédical.

- Si le biomédical a la

responsabilité exclusive de la connexion, il devra

gérer son propre réseau, voir même

créer son propre réseau physique. Dans ce cas le

biomédical devra disposer de connaissances très

poussées en informatique réseau.

- Si la responsabilité est

partagée entre le biomédical et la DSI, le biomédical assurera le

paramétrage du DM en

collaboration avec le fournisseur du DM

et déclarera auprès de la DSI

toutes les informations utiles à l’intégration

du DM sur le réseau.

D.

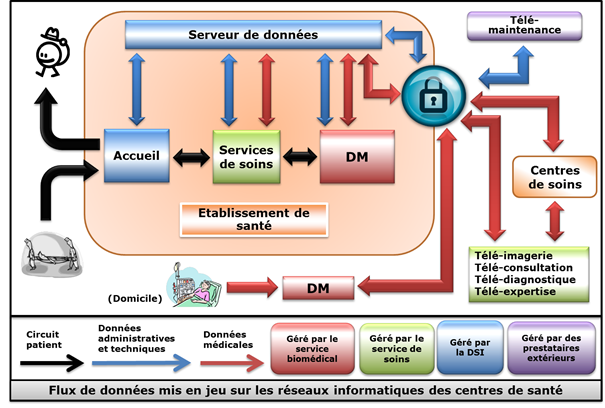

Flux de données mis

en jeu sur les réseaux informatiques

Le schéma

ci-dessus illustre les différents types de flux de

données mis en jeu lors du circuit d’un patient dans un

établissement de santé.

On constate que plusieurs types de données circulent sur le

réseau.

- Données administratives

- Données techniques

- Données médicales

Les données

administratives du patient vont être renseignées

dès son arrivée à l’accueil et elles vont

le suivre tout au long de son parcours.

Les données techniques vont permettre

d’agir sur le paramétrage des DM

à distance (télémaintenance).

Les données médicales vont

augmenter l’efficience de la qualité des soins pour le

patient. Elles pourront être consultées dans

l’établissement ou en dehors de l’établissement et

permettront :

- De solliciter l’avis d’un

spécialiste à distance (télé

expertise, télé diagnostique,

téléconsultation…)

- De suivre en temps réel les

constantes du patient dans les services de réanimation

ou même au domicile dans le cas HAD

- D’être envoyées vers un

autre centre de santé en cas de transfert du patient

L’ensemble de ces données va interagir avec les

données administratives en incrémentant le

Dossier Médical Personnel (DPM)

par l’intermédiaire du système d’information

hospitalier (SIH).

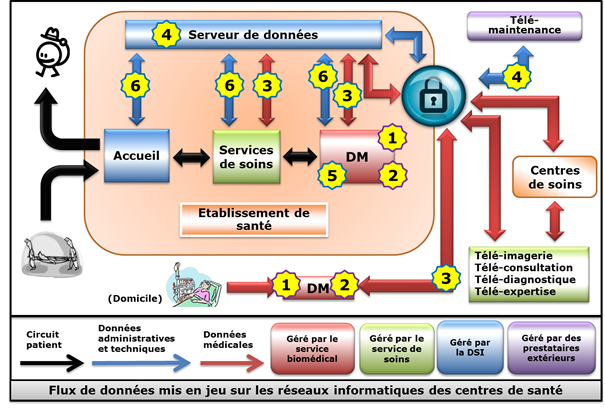

E. Formation pour les Techniciens

biomédicaux

Aujourd’hui les nouvelles compétences nécessaires

aux techniciens biomédicaux sont principalement

liées à la compréhension de l’architecture

réseau mise en place par la DSI

ainsi qu’à l’évolution technologique des dispositifs

médicaux.

Le technicien biomédical n’a pas vocation à devenir

informaticien, tout comme l’informaticien n’a pas vocation

à devenir technicien biomédical mais ils doivent

être capables de se comprendre en parlant un même

langage et identifier leurs attentes et contraintes

réciproques.

Le biomédical doit comprendre le fonctionnement global des

réseaux informatiques et respecter les procédures

mises en place par la DSI pour garantir

la sécurité et la confidentialité des

données.

Nous avons identifié

6 domaines de formations liés à l’informatique

:

- Formations liées à la

compréhension des architectures physiques et logiques

des réseaux informatiques.

- Formations liées aux

stratégies de sécurité des réseaux

et des serveurs (droits d’accès, comptes utilisateurs).

- Formations liées à

l’intégration et l’exploitation des applications

médicales sur le réseau.

- Formations liées à

l’intégration et l’exploitation des applications

administratives sur le réseau.

- Formations liées aux

paramétrages et à l’utilisation des DM disposants d’une connexion

réseau.

- Formations liées aux

paramétrages et à l’utilisation des applications

médicales.

Le niveau de formation nécessaire au technicien

biomédical dans les 6 domaines précédemment

cités sera fonction de la politique de

responsabilité mise en place dans l’établissement.

- responsabilité exclusive à

la charge de la DSI

- responsabilité exclusive à

la charge du biomédical

- responsabilité partagée

entre la DSI et le biomédical

Le schéma ci-dessus permet de localiser les

compétences nécessaires à la bonne prise en

charge du patient tout au long de son circuit.

Si la responsabilité est partagée et que le

biomédical assure la connexion du DM

à la prise réseau, les compétences seront

fonctions du type de DM.

- Dans le cas d’un DM

sans PC, il faudra maitriser les formations n°2 et

3.

La formation liée à

l’utilisation et au paramétrage du DM

(n°2) sera nécessaire pour localiser les chants

de paramétrages dans les différents menus du DM et la formation sur les réseaux

physiques et logiques (n°3) pour identifier les plages IP disponibles, masque de réseau et

sous réseau…

- Dans le cas de DM

avec PC, il faudra maitriser les formations n°1et 5 en

plus des deux précédentes.

La formation liée à

l’utilisation et aux paramétrages des applications

médicales (n°1) sera nécessaire pour localiser

les chants de paramétrages dans les différents menus

de l’application médicale et la formation liée aux

stratégies de sécurités des réseaux et

serveurs (n°3). L’application médicale se trouvant le

plus souvent sur un PC, il faudra se conformer aux

modalités de déclarations d’un PC sur le

réseau défini par la DSI

(choix d’antivirus, type d’accès VPN,

types de logiciels autorisés…). Il faudra également

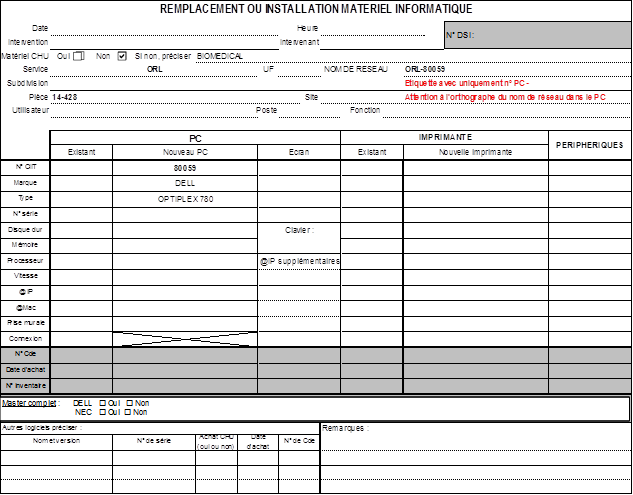

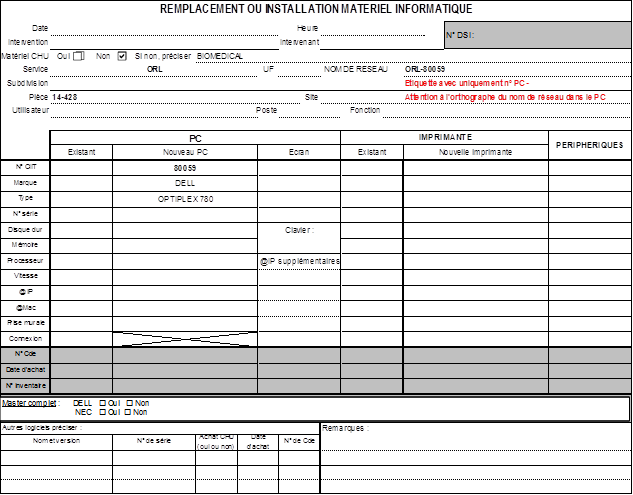

remplir une fiche de description détaillant l’ensemble des

informations techniques relatives au PC et aux applications

installées (annexe 1).

III. Conclusion

Les nouvelles technologies informatiques améliorent la

qualité des soins et la prise en charge du patient.

Le technicien biomédical n’a pas vocation à devenir

informaticien mais l’étroite collaboration entre le

technicien biomédical et la DSI

lors de la gestion des DM

connectés au réseau l’oblige à

acquérir un minimum de notions sur la façon dont les

informations sont véhiculées sur le réseau.

IL lui faudra clairement identifier les niveaux de

responsabilités de chacun des acteurs et être capable

de se comprendre en parlant un même langage.

Propositions d’actions

à mettre en place :

- Clairement identifier les interfaces

• Mettre en

place des groupes participatifs impliquant toutes les

interfaces mises en jeu (Biomédical, DSI, Prestataires externes, services

de soins…).

- Définir les

responsabilisées

• Les

responsabilités peuvent être établies sous

la forme d’un contrat entre la DSI

et le biomédical.

- Etroite collaboration avec la DSI

• Nous

proposons que la DSI passe 3 jours

avec les techniciens biomédicaux et que les techniciens

biomédicaux passent 3 jours avec la DSI. Cela permettra une parfaite

compréhension des attentes et contraintes de chacune

des parties.

• Les connaissances

nécessaires aussi bien à la DSI qu’au biomédical pour la

bonne prise en charge des DM

connectés au réseau pourront

s’acquérir sous forme de fertilisation croisée

entre les 2 partenaires. [annexe

4]

- Prioriser les formations :

1. Formations

liées aux architectures physiques et logiques

2. Formations

liées aux paramétrages des DM

3. Formations

liées à la sécurité

4. Formations

liées aux applications médicales

5. Formations

liées aux applications administratives

Le niveau de formation dans

chacun des domaines dépendra de la politique de

responsabilité mise en place dans

l’établissement.

Aujourd’hui, l’omniprésence de l’informatique

médicale dans la médecine moderne montre la

nécessité de faire évoluer la

formation du technicien biomédical pour pouvoir garantir

la maitrise et la sécurité des dispositifs

médicaux.

[1] Informatique

médicale

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_m%C3%A9dicale

(Consulté en février 2013)

[2] Article

L5211-1 du code de la santé publique

http://www.legifrance.gouv.fr (Consulté le 02

/03 /2013)

[3] Système pacs (consulté

le 30/03/2013)

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/imagerie-medicale/pacs.asp

[4] Directives

Européennes 93/46/CE modifié par la directive

2007/47/CE

http://www.europa.eu

(Consulté le 03 /03 /2013)

[5]

Loi 78-17 du code de la santé publique

modifié par la loi 3 du 6 aout 2004:

http://www.legifrance.gouv.fr

(Consulté le 03 /03 /2013)

[6] La CNIL

http://www.cnil.fr/la-cnil/

[7] La norme NF EN ISO 27799 -

Informatique de santé - Gestion de la

sécurité de l’information relative

à la santé en utilisant l’ISO/CEI27002 Ed

Afnor, septembre 2008

http://www.afnor.org

consulte (Consulté le 29/02/2013)

[8] La norme NF

Z 42-013

http://www.afnor.org

(Consulté le 29/02/2013)

[9]

Risques d’attaques contre des appareils

médicaux

http://www.bitdefender.fr/blog/Des-patients-cardiaques-et-diabetiques-menaces-par-des-malwares-ciblant-les-appareils-medicaux-013.html

[10] Informatique hospitalière,

sécurité et confidentialité

http://siteinfosecusante.free.fr/spip.php?article34

[11] Le Monde-Comment des données

médicales confidentielles se retrouvent en ligne

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/05/malaise-comment-des-donnees-medicales-confidentielles-se-retrouvent-en-ligne/#xtor=AL-32280270

Loi hôpital patients sante et territoires

http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html

(Consulté le 03 /03 /2013)

Sécurité de

l’information en santé : grille d’autodiagnostic

d’après l’ISO 27799

http://www.utc.fr/master-qualite/

(consulté le 29/02/2013)

Télématique médicale

(consulte le 25/03/2013)

http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,040,040,001

Enquête sur la sécurité informatique

http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-MIPS2010-Hopitaux.pdf

Exemple d’installation d’un laboratoire d’analyse

http://imagerie-puces-a-cellules.univ-rennes1.fr/index_htm_files/77.png

Exemple pacs-e santé de la Loire

http://dsi.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/04/programme-pacs-e-sante-de-la-loire.jpg

Télémédecine

http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Telemedecine_en_action_tome1.pdf

La télémaintenance et le biomédical

http://www.utc.fr/~farges/master_mts/2004-2005/projets/fdili_kichenassamy/fdili_kichenassamy.htm

Le système capsule neuron

http://www.capsuletech.fr/Collateral/Documents/France/Technical%20Data%20Sheet%20-%20Capsule%20Neuron%20FR.pdf

Menaces informatiques et pratiques de

sécurité en France, Ed Club de la

Sécurité de l’Information Français (CLUSIF),

17 juin 2010, [site consulté le 03/03/13].

http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-MIPS2010-Hopitaux.pdf

Article de Marie-Françoise DE PANGE, publié le 13

novembre 2009 dans Le Quotidien du Médecin

http://siteinfosecusante.free.fr/spip.php?article34

(consulte le 1/03/201)

Figure 1 : architecture du PACS

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/imagerie-medicale/pacs.asp

Figure 2 : logiciel de suivi de dialyse

Athénéa fournie par Mr Lambure (Clinique

DELAY)

Figure 3 : logiciel suivi d’hospitalisation

patient Dopasoin fournie par Mr Lambure (Clinique DELAY)

Figure 4 : réseau de la clinique

DELAY fournie par Mr Lambure (Clinique DELAY)

Figure 5 : télémédecine

et équipement cote patient fournie par Mr Lambure (Clinique

DELAY)

Figure 6 : télésurveillance

fournie par Mr Lambure (Clinique

DELAY)

Figure 7 : architecture réseau d’un

laboratoire d’analyse

http://imagerie-puces-a-cellules.univ-rennes1.fr/index_htm_files/77.png

Figure 8 : Centrale de surveillance fournie

par Mr Bodecot (CH Beauvais)

Figure 9 : Capsule Neurone fournie par Mr

Bodecot (CH Beauvais)

Figure 10 : risques et conséquences

(auteurs FZ.SD)

Figure 11 : Interface mises en jeu (auteurs

FZ.SD)

Figure 12 : graphique 1 interfaces mises en

jeu dans la connexion des dm au réseau (auteurs FZ.SD)

Figure 13 : graphique 2 responsable de la

connexion réseau (auteurs FZ.SD)

Figure 14 : Responsabilités

partagées (auteurs FZ.SD)

Figure 15 : Flux de données mis en

jeu sur les réseaux informatiques des centres de

santé (auteurs FZ.SD)

Figure 16 : Formations (auteurs FZ.SD)

Figure 17 : Localisations des

compétences (auteurs FZ.SD)

Figure 18

: supervision pré-traitement d’eau fournie par

Mr Lambure (Clinique DELAY)

Annexes

Annexe 1

Retour sommaire

Annexe

2

Retour sommaire

Annexe 4