|

Avertissement

|

Si vous arrivez directement sur cette page,

sachez que ce travail est un rapport d'étudiants et doit

être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou

des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter.

Il a été réalisé pendant la période

de formation et constitue avant-tout un travail de compilation

bibliographique, d'initiation et d'analyse sur des thématiques

associées aux concepts, méthodes, outils et

expériences sur les démarches qualité dans les

organisations. Nous ne faisons aucun

usage commercial et la duplication est libre. Si vous avez des raisons

de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part .

L'objectif de la présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture... |

|

Explorer la relation entre les

niveaux d'inférence

et la performance d'une organisation.

|

Géraldine

DESURMONT

|

Aude EMIRZE

|

|

|

|

RESUME

L’inférence

est un nouveau

concept mis en évidence par David et Ann

Premack dans leur livre le

bébé, le singe et l’homme. L’inférence

correspond à notre capacité à

anticiper le comportement d’une personne sans l’avoir vu.

Ce projet est

la première étape

d’une recherche qui se déroulera sur plusieurs années. Il

a pour but de définir

clairement la notion d’inférence et autres concepts s’y

rapportant. Puis de

proposer une échelle d’inférence utilisable par les

organisations. Dans un

second temps cette recherche va tenter de démontrer que

l’inférence a des

conséquences sur les performances d’une entreprise.

MOTS

CLES : inférence, performance, anticiper, échelle

d’inférence.

|

ABSTRACT

The inference is a new concept highlighted by

David and Ann Premack in their book the baby, the monkey and the man.

The

inference corresponds to our capacity to anticipate the behavior of a

person without having seen it . This project is

the first step of a research which will proceed over several years. The

purpose of it is to clearly

define the concept of inference and other concepts referring itself

to it. Then to propose a scale of inference usable by the

organizations. In the second time this research will try to show

that the inference has consequences on the performances of a company.

KEY WORDS: inference,

performance, anticipate, scale of inference |

Remerciements

La rédaction de ce travail de

master

n’aurait pas été

possible sans le concours de certaines personnes que nous tenons

à remercier

très sincèrement ici :

Monsieur Gilbert Farges, pour ses conseils

avisés

tout au long de la rédaction de ce mémoire, et pour avoir

su nous transmettre

une partie de son savoir.

Madame Mathilde Bourrier, qui a

contribué à réalisation de ce projet.

Sommaire.

Introduction.

Ce projet sera un premier apport pour

répondre à la

problématique : existe-t-il un lien possible entre les

niveaux d’inférence

et les performances d’une organisation ? Cette étude est

nécessaire pour

mieux comprendre les concepts de l’inférence.

Dans un premier temps, une définition de l’inférence et

autres concepts s’y

rapportant seront proposées, ainsi qu’une échelle d’inférence.

Qui

sont les

acteurs

concernés ?

- Les

chercheurs en psychologie sociale et les

chercheurs en relations humaines, qui poursuivent les travaux de David

et Ann Premack ;

- Les

organisations qui souhaitent aborder une

approche différente dans leurs relations humaines en interne et

externe afin

d’améliorer leurs performances.

Quel est

l’élément essentiel dans

cette démarche ?

- Les

avancées en recherche dans ce domaine, qui permettront

d’établir une « échelle » de mesure

des niveaux d’inférence directement utilisable par les

organisations ;

- La

capacité des hommes à prévoir des actes

d’autres personnes sans les avoir vus ;

- La

capacité, à partir des connaissances mises à

disposition :

·

de tirer des conclusions ;

·

de produire des idées

nouvelles ;

·

d’imaginer des solutions

innovantes ;

·

de résoudre les

problèmes d’une façon

originale.

Où se

situent les problèmes

principaux ?

- Ce

sujet est une étude exploratrice, il faut donc arriver à

sensibiliser les

chercheurs à ce problème ;

- A

l’interface client / organisation;

- En

interne dans une organisation.

Quand

apparaissent les

problèmes ?

- Lors

d’une insatisfaction client ;

- Lors

de la conception d’un nouveau produit /

service ;

- Lors

d’un problème en interne (au niveau

relationnel, donner des ordres…) ;

- Lors

de décisions importantes, quand le point de

vue d’une seule personne est pris en compte (au détriment de

celui des autres

membres).

Le

problème apparaît quand une personne doit

inférer.

Comment

apparaissent les

problèmes ?

- Insatisfaction

du client par rapport à ses

attentes ;

- Insatisfaction

d’un acteur de l’organisation

face au travail / résultats obtenu ;

- Insatisfaction

d’un acteur de l’organisation

face à une réaction d’un autre acteur ;

- Mauvaise

performance de l’entreprise sur les

résultats attendus par les différentes parties prenantes

(acteurs, clients,

fournisseurs, actionnaires).

Pourquoi

résoudre ce

problème ?

- Pour

inférer et résoudre la problématique, tout

en produisant des recommandations innovantes et efficaces ;

- Pour

permettre aux entreprises de mieux gérer

leurs relations humaines en inférant les actions des autres,

pour pouvoir

améliorer leurs performances.

Interprétation

des

différents

termes du sujet.

- Relation : accointance, appartenance,

causalité, comparaison, compte, compte rendu, connaissance,

connexion, corrélation, correspondance, dépendance,

engagement, ordre ressemblance, similitude…

- Niveaux : classe, condition, degré, force,

hauteur, ligne,

ordre, palier, plan, portée, qualité, rang, stade,

standing, stature, topographie, échelle, échelon,

élévation, étage.

- Inférence :

induction, déduction,

perception, méta –

représentation, raisonnement.

- Performance : exploit, haut fait, morceau de

bravoure, prouesse, record,

succès.

- Organisation : agencement,

association,

combinaison, complexion, composition, constitution, coordination,

direction, discipline, disposition, division, entreprise, esprit,

formation, forme, gestion, groupement, hiérarchie, organisme,

parti, service, société, structure, système,

établissement …

Selon

l’interprétation des

différents termes, le sujet peut se lire de la façon

suivante :

Existe-t-il une:

- Causalité des degrés

d’inductions et exploit dans une entreprise ;

- Correspondance entre les paliers de

raisonnement et succès d’une société ;

- Corrélation entre les

échelons d’une perception et les prouesses d’une structure ;

- Dépendance entre

l’échelle des méta -

représentations et succès d’un établissement ;

- Corrélation

entre les échelons de

méta - représentations et succès d’une entreprise;

- …

L’interprétation

n°5 est celle qui est la plus représentative du sujet.

Le travail consistera à

élaborer

une échelle des différents niveaux d’inférence

afin d’en expliquer l’impact sur

les performances d’une organisation.

Ce

projet consistera à :

- Prouver que

l’inférence a une répercussion sur les performances d’une

organisation ;

- Proposer une

définition claire des notions d’inférence et autres

notions s’y rapportant ;

- Créer une

échelle d’inférence en expliquant les différents

niveaux qui la composent.

Selon le site http://www.univ-perp.fr/see/rch/lts/marty/s061.htm:

Selon le site http://www.univ-perp.fr/see/rch/lts/marty/s061.htm:

Dans

sa

définition classique,

l'inférence est une opération logique portant sur des

propositions tenues pour

vraies (les prémisses) et concluant à la

vérité d'une nouvelle proposition en

vertu de sa liaison avec les premières. C'est pourquoi

l'inférence est souvent

réduite à la déduction

nécessaire dans lequel la vérité des

prémisses assure totalement la

vérité de la conclusion.

Selon le grand dictionnaire (http://www.granddictionnaire.com

) :

Selon le grand dictionnaire (http://www.granddictionnaire.com

) :

«

Toute

opération par laquelle on

admet une proposition dont la vérité n'est pas connue

directement en vertu de

sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour

vraies » (Lalande).

Dénomination

générale de l'opération par

laquelle on tire d'une proposition considérée comme

vraie, une autre

proposition dont la vérité n'est pas directement connue.

·

Selon David et Ann

Premack :

Inférence :

Aptitude à

imaginer les actes et comportements d’autrui, sans les avoir vus.

Inférer :

Faire passer son

état émotionnel.

Au sens de l’informatique :

Au sens de l’informatique :

Un

moteur

d'inférences est un

mécanisme qui permet d'inférer des connaissances

nouvelles à partir de la base

de connaissances du système.

On distingue

essentiellement

trois modes principaux de fonctionnement des moteurs

d'inférences :

- Le chaînage avant

- Le chaînage arrière

- Et le chaînage mixte.

La défiinition de David et Ann

Premack est la plus adaptée pour ce sujet.

Degré

d'accomplissement des cibles et des objectifs établis

par une organisation.

Les

décisions

d’affaires peuvent

devenir meilleures quand une personne connaît ses propres

perspectives et celle

des autres personnes intéressées.

Il

existe une

multiplicité de

réalités et de perspectives.

Chaque

personne voit le

monde

différemment, en fonction des valeurs, des expériences,

des hypothèses et des

convictions qui lui sont propres.

La

performance d’une

entreprise

peut passer par la multiplication des relations et le partage des

points de vue

entre les différents acteurs qui la composent.

Pour

inférer

correctement, il

faut descendre l’échelle d’abstraction. Les perspectives de

chacun se trouvent

dans le subconscient et elles influent sur la capacité

d’inférer de manière

positive ou négative. En les ramenant dans un niveau conscient,

il est plus

facile de comprendre pourquoi une personne a agit et pensé d’une

façon qui lui

est propre.

Le

langage n’est pas

obligatoire

pour inférer mais il est souvent la base de l’inférence.

L’être

humain

maîtrise un

langage, caractérisé de complexe, qui permet de formuler

des pensées, de mener

des inférences, et permet de se comprendre soi-même, de

manière sophistiquée,

ainsi que ce qui se passe autour.

Dans

certaines

situations, le

destinataire d’un message linguistique doit inférer le sens

voulu par son

locuteur.

L’exemple

suivant explique concrètement cette idée :

Pierre

demande a

Marie :

« Veux-tu dîner avec moi ? ». Elle

répond : « J’ai

déjà mangé ». « J’ai

déjà mangé » sous-entend que Marie a

mangé

à un moment antérieur de l’énoncé. Pierre

en inférant la réponse de Marie, en conclut qu'elle ne

veut pas dîner avec lui.

Il

infère

à partir de deux

éléments :

- le sens linguistique ;

- le

contexte.

La

communication

améliore la

capacité d’inférer d’autrui, car elle offre une multitude

d’indices, qui peut

être complétée par les quatre sens suivant :

l’ouïe, la vue, le toucher,

l’odorat.

Un

détail est

à souligner :

la communication peut fausser l’inférence. Certains l’utilisent

pour tromper

autrui et non plus pour l’informer. Tandis que les quatre sens

présentés

précédemment peuvent manifester certaines imperfections

et tromper, selon les

contextes, ce n’est jamais de manière intentionnelle.

Processus

d’inférence :

aller d’un sens linguistique à un sens voulu en tenant compte du

contexte.

La

méta représentation.

La

méta

représentation veut dire la représentation d’une

représentation, mais aussi

« se mettre à la place de quelqu’un qui n’a pas vu

une action, pour se

guider ».

Les

être humains sont capables de se représenter mentalement

les représentations

mentales d’autrui.

Elle

permet de

comprendre et de

prédire le comportement d’autrui, dans le but de

coopérer, de se protéger ou de

l’exploiter.

La

fonction principale de la méta

représentation offre une

grande richesse des

interactions entre les êtres humains.

Les

représentations se classent

selon leur robustesse :

- La

perception est la

plus robuste ;

- L’inférence

est intermédiaire ;

- Le

langage est le

plus faible.

Cependant,

chez les

êtres

humains, quand les enfants deviennent adultes, l’inférence peut

l’emporter sur

la perception.

Il

faut faire attention

aux

fausses convictions, qui sont des représentations d’une

perception

qui est

devenue obsolète.

La

perception est la source originelle de toute information. Elle produit

des représentations chez les individus, qui sont fortes et

stables. Les êtres humains ont la capacité de percevoir le

monde et ils savent mémoriser ce qu'ils perçoivent.

L’apprentissage

résulte d’un

changement dans le niveau de connaissance. Cela implique une

modification des

représentations mentales de l’individu.

Selon Senge (1990), « Dans les

organisations

apprenantes, les individus améliorent sans cesse leur

capacité à créer les

résultats désirés, de nouvelles façons de

penser surgissent et se développent

continuellement, la vision collective accorde une marge de

liberté importante,

et les individus apprennent sans cesse comment mieux apprendre

ensemble ».

Les

inférences

jouent un rôle

important dans l’apprentissage collectif puisqu’elles permettent aux

individus

de mieux comprendre les attentes latentes de ses collaborateurs ou de

leur

groupe de travail.

Toute

organisation

parle de ses

performances pour se qualifier, cependant qu’est ce que la

performance ?

Se réduit-elle uniquement à des critères

financiers et comptables ?

Il

existe, plusieurs

approches de

la notion de performance. Parmi toutes celles existantes, trois vont

être

présentées.

La première approche date des

années 1970. La

performance, est vue ici comme une variable indépendante, et est

mesurée à

partir d’indicateurs comptables et financiers :

La première approche date des

années 1970. La

performance, est vue ici comme une variable indépendante, et est

mesurée à

partir d’indicateurs comptables et financiers :

-

Le rendement sur

investissement ;

- Le

rendement sur le chiffre d’affaire ;

Puis, la performance est

perçue comme une

dimension interprétative que les acteurs ont de l’organisation.

Celle-ci est

donc mesurée de manière qualitative.

Puis, la performance est

perçue comme une

dimension interprétative que les acteurs ont de l’organisation.

Celle-ci est

donc mesurée de manière qualitative.

Enfin cette performance est

considérée dans sa

globalité. Celle-ci est mesurée par la qualité

d’adaptation de l’entreprise à

son environnement. Pour cela, divers indicateurs sont mis en

place :

Enfin cette performance est

considérée dans sa

globalité. Celle-ci est mesurée par la qualité

d’adaptation de l’entreprise à

son environnement. Pour cela, divers indicateurs sont mis en

place :

- Comptables

et financiers ;

- Par

rapport à la concurrence ;

- Variables

définissant la capacité d’adaptation

de l’entreprise à son environnement.

De

ces trois approches,

la

dernière semble la plus satisfaisante. En effet celle-ci ne

s’attarde pas

uniquement sur l’aspect financier d’une organisation mais comprend

également

son environnement. Cependant, cette approche ne prend pas en compte le

facteur

humain. Celui-ci a-t-il une influence sur la performance d’une

entreprise ? Il est probable que oui. En effet, une organisation

est

composée d’une somme d’individus travaillant ensemble. Leur

capacité à

travailler en groupe, et à déterminer les besoins latents

des clients (internes

ou externes) semble être l’un des points clés de la

réussite d’une entreprise.

C’est pourquoi, la question suivante peut se poser : est-ce que

l’inférence permet d’améliorer les performances de

l’entreprise ?

Afin

d’accroître

sa

compétitivité, toute organisation tente

d’améliorer ses performances. Le groupe

de conseil sur l’amélioration de la performance (Performance Improvement Consultative Group) de l’USAID,

a défini un processus d’amélioration des performances. De

plus ils proposent

une définition de l’amélioration des performances :

c’est « un

processus qui consiste en l’atteinte des résultats

institutionnels et

individuels désirés ».

La

définition de la performance

se traduit par l’obtention des objectifs. Elle se mesure par

l’écart des

résultats obtenus par rapport à ceux escomptés. La

nouvelle problématique de ce

sujet devient donc : est-ce que l’inférence permet de

diminuer l’écart

entre les résultats obtenus et ceux escomptés ?

D’après

David et

Ann Premack,

l’inférence est la capacité d’un être humain

à deviner le comportement d’autrui

sans l’avoir vu auparavant. Autrement dit ce serait ce qui pousse

l’individu à agir, en anticipant la

réaction d’une tierce personne.

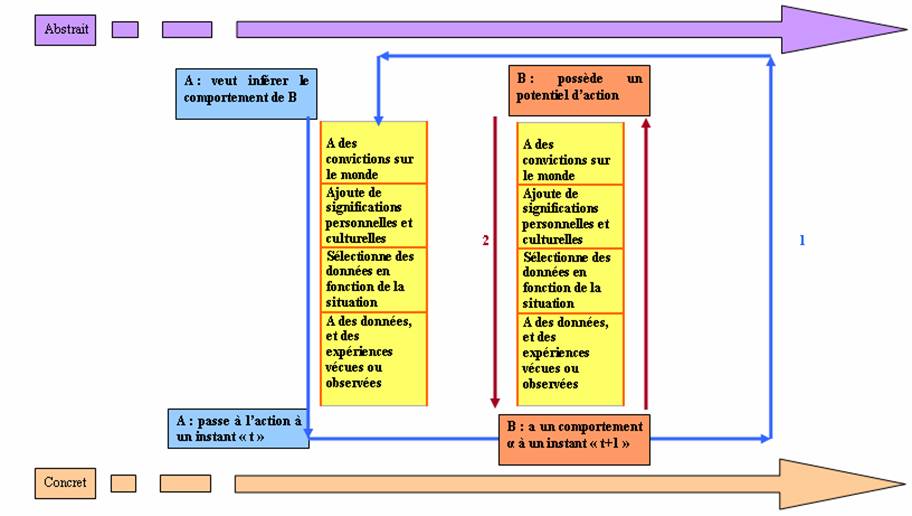

La

question suivante se

pose : qu’est-ce qui permet à l’être humain

d’inférer ? Quel est le

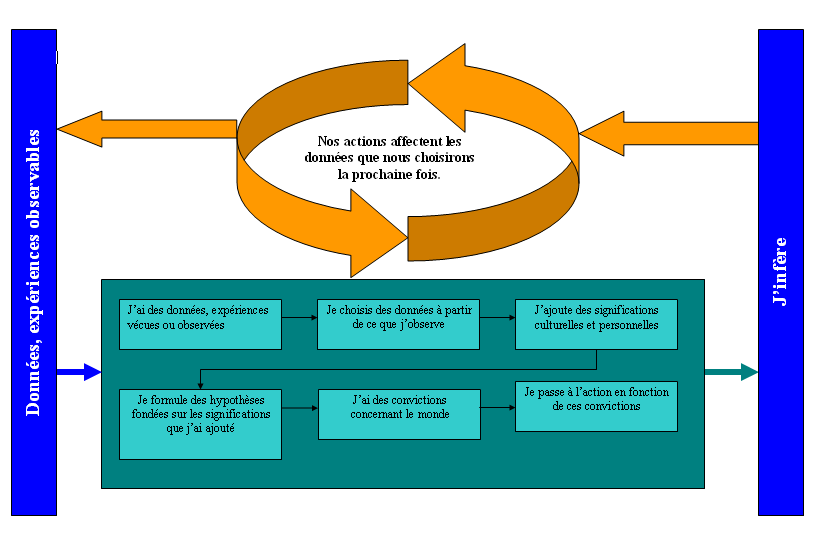

processus de l’inférence ? Pour cela, une cartographie des

processus a été réalisée.

.

Après

avoir

compris le mécanisme

de l’inférence, plusieurs échelles d’inférence

peuvent être proposées. Pour

chacune d’elles, les avantages et inconvénients seront

étudiés. Par la suite

l’échelle semblant la plus adaptée à une

entreprise sera retenue.

Les

inférences

possibles ici sont

vues par rapport au niveau hiérarchique de la personne dont on

veut

« deviner » le comportement quatre niveaux ont

été définis :

Niveau

0 : aucune

inférence ;

Niveau

0 : aucune

inférence ;

Niveau

1 : inférence

ascendante ;

Niveau

1 : inférence

ascendante ;

Niveau

2 : inférence

descendante ;

Niveau

2 : inférence

descendante ;

Niveau

3 : inférence mixte.

Niveau

3 : inférence mixte.

Niveau

0.

Pour

le niveau 0 de

cette échelle,

l’inférence est inexistante, car il s’agit d’une personne seule

(qui n’a donc

aucun supérieur).

Exemple d’une

personne qui travail pour réaliser une partie d’un projet en

entreprise.

Si

cette personne n’infère pas les attentes latentes de ses collègues qui travaillent sur le

même sujet, elle se trouve au niveau 0 de cette échelle.

Les

causes possibles de cette « non

inférence » peuvent être :

Elle n’a

pas envie

d’inférer ;

Elle n’a

pas envie

d’inférer ;

Elle n’a

pas le temps

d’inférer ;

Elle n’a

pas le temps

d’inférer ;

Elle a

pour habitude

de travailler seule ;

Elle a

pour habitude

de travailler seule ;

L’entreprise

ne lui

donne pas l’occasion de travailler en groupe et donc d’inférer.

L’entreprise

ne lui

donne pas l’occasion de travailler en groupe et donc d’inférer.

En

conclusion une

personne (seule

ou en groupe) qui n’infère pas, se trouvera toujours au niveau 0

de l’échelle.

Niveau

1.

Définition du terme ascendant :

le mot ascendant signifie que l’inférence s’effectue d’une

personne d’une

organisation à un niveau « N » vers une

autre personne à un

niveau « N+1 » de la

hiérarchie.

Exemple

entre un stagiaire et son maître de stage.

Dans

l’exemple suivant, le stagiaire infère les attentes latentes de

son maître de

stage afin de réaliser sa mission (c'est-à-dire qu’il va

se mettre à la place

de son tuteur pour le satisfaire dans la réalisation de sa

mission).

Prenons

le cas de la mise en place de l’ISO 9001 dans une entreprise. Le tuteur

attend

du stagiaire que celui-ci soit autonome et rigoureux. Donc si le

stagiaire a

bien inféré les attentes de son maître de stage, il

va adapter son comportement

pour le satisfaire.

Niveau

2.

Définition du terme descendant : le mot descendant signifie que

l’inférence s’effectue d’une

personne de niveau « N » vers une personne

« N-1 » de la

hiérarchie d’une entreprise.

Exemple

entre un stagiaire et son maître de stage.

Dans

l’exemple qui suit, le maître de stage infère le

comportement du stagiaire afin

de réaliser sa mission : la mise en place de l’ISO

9001 : 2000.

En se

mettant à la place du stagiaire, le maître de stage va

penser à :

Lui

donner la norme

ISO 9001 : 2000 ;

Lui

donner la norme

ISO 9001 : 2000 ;

Le

mettre en relation

avec le personnel de l’entreprise ;

Le

mettre en relation

avec le personnel de l’entreprise ;

Lui

faire visiter

l’entreprise ;

Lui

faire visiter

l’entreprise ;

Lui

mettre à

disposition les documents nécessaires.

Lui

mettre à

disposition les documents nécessaires.

Si le

mettre de stage infère correctement, le stagiaire sera

aidé et confiant dans la

mise en œuvre de sa mission.

Niveau

3.

Dans le dernier niveau

de cette

échelle, l’inférence se fait mutuellement des deux

côtés.

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Cette

échelle prend en compte l’inférant et

l’inféré

|

Cette

échelle ne prend compte que le niveau hiérarchique.

|

|

Simplicité

des niveaux (les inférences ne sont pas compliquées

quelque soit le niveau).

|

|

Les

niveaux de cette échelle d’inférence ont

été définis selon le nombre de

personnes qui sont en présence. Ainsi, quatre niveaux ont

été définis :

Niveau

0 : inférence

pour une personne ;

Niveau

0 : inférence

pour une personne ;

Niveau

1 : inférence

pour 2 personnes ;

Niveau

1 : inférence

pour 2 personnes ;

Niveau

2 : inférence

pour 3 personnes ;

Niveau

2 : inférence

pour 3 personnes ;

Niveau

3 :

inférence pour n personnes.

Niveau

3 :

inférence pour n personnes.

Niveau

0.

Le

niveau 0 correspond

quand une

personne est seule. Il n’existe aucune inférence. Ce cas peut se

présenter

lorsqu’une personne travaille seule ou est isolée dans une

organisation.

Niveau

1.

Il

existe trois

possibilités :

- La

personne A infère le

comportement de B ;

- La

personne B infère le

comportement de A ;

- Les

2 personnes infèrent le

comportement de

l’autre, mutuellement.

Exemple

de l’installation du WIFI sur un ordinateur portable.

L’exemple

suivant présente un étudiant qui veut installer le WIFI

sur son ordinateur

portable. Afin que l’installation se fasse avec succès,

l’informaticien devra

inférer le comportement d’un étudiant α, n’ayant aucune

connaissance en informatique. Pour cela, il devra penser à :

Utiliser

un

vocabulaire adapté (compréhensible par tous) ;

Utiliser

un

vocabulaire adapté (compréhensible par tous) ;

Détailler

les

manipulations ;

Détailler

les

manipulations ;

Indiquer

comment le

joindre en cas de problème.

Indiquer

comment le

joindre en cas de problème.

Ainsi,

si l’informaticien a correctement inféré le comportement

de l’étudiant,

l’installation du WIFI se fera sans problème, et un minimum de

personnes le

contactera.

Niveau

2.

Dans

le cas d’une

organisation où

trois personnes travaillent ensemble, plusieurs cas sont

possibles (voir

annexe 1).

Exemple

d’une réunion entre un responsable de formation et sa

secrétaire pour la

rentrée.

Une

secrétaire et un responsable de formation se rencontrent afin de

déterminer

quelles informations un nouvel étudiant a besoin pour être

au rendez-vous de la

rentrée. Les informations nécessaires sont :

La date

de la

rentrée ;

La date

de la

rentrée ;

Les

horaires ;

Les

horaires ;

Le

lieu ;

Le

lieu ;

Un plan

de la ville et

des bâtiments ;

Un plan

de la ville et

des bâtiments ;

Les

documents

nécessaires.

Les

documents

nécessaires.

Ainsi

si ils ont correctement inféré le comportement d’un

nouvel étudiant, celui-ci

sera présent le jour de la rentrée au bon endroit avec

tous les documents

nécessaires.

Niveau

3.

Ce niveau est

généralisable à

l’ensemble d’une organisation de « n » personnes.

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Cette

échelle prend en compte qu’il peut y avoir plusieurs

inférences.

|

Au-delà

du deuxième niveau, les relations possibles deviennent

nombreuses et compliquées.

|

|

La

notion d’inférence à l’intérieur d’un groupe

(à partir de trois personnes) est mise en évidence. Ce

modèle peut être généralisable à

toute une organisation.

|

Cette

échelle est difficilement exploitable du fait de sa

complexité.

|

Cette échelle

d’inférence est

composée de 2 niveaux :

Niveau

1 : inférence

directe entre deux personnes ;

Niveau

1 : inférence

directe entre deux personnes ;

Niveau

2 :

inférence indirecte entre deux personnes en passant par un

intermédiaire.

Niveau

2 :

inférence indirecte entre deux personnes en passant par un

intermédiaire.

Légende :

A :

représente la personne qui infère.

B :

représente la personne inférée.

Explication

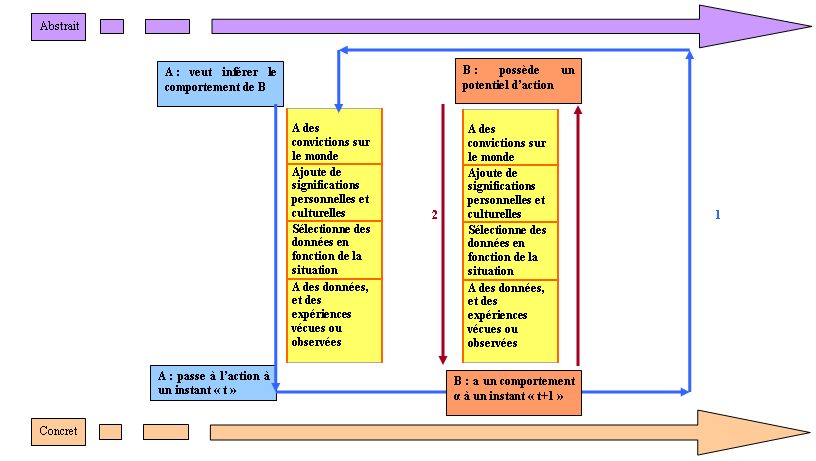

du niveau 1.

A

veut inférer

le comportement de

B. Il doit dans un premier temps, descendre son échelle

d’abstraction, en

passant par toutes les étapes du processus

d’inférence :

A des convictions sur le monde

A des convictions sur le monde

Ajoute de significations

personnelles et

culturelles

Ajoute de significations

personnelles et

culturelles

Sélectionne des

données en fonction de la

situation

Sélectionne des

données en fonction de la

situation

A des données, et des

expériences vécues ou

observées.

A des données, et des

expériences vécues ou

observées.

[1]

Une fois

l’échelle d’abstraction

descendue, A pourra agir à un instant

« t » en inférant le

comportement de B.

[2]

Puis, à

l’instant

« t+1 », B descendra son échelle

d’abstraction, aura un comportement

donné et remontera cette échelle.

Ensuite,

A percevra le

comportement de B, et devra corriger l’écart entre le

comportement imaginé et

le comportement perçu de B.

Enfin,

pour

améliorer ses

prochaines inférences, il devra remonter l’échelle

d’abstraction et la

compléter avec les nouveaux éléments qui la

composent.

Exemple

d’inférence de niveau 1 :

A :

responsable de formation infère le comportement d’un

élève ;

B :

l’élève.

B a

fait une demande sur dossier pour rentrer en master 2 Management de la Qualité,

à l’UTC. Entre temps, il a

changé d’adresse et ne l’a pas

précisé au responsable de la formation.

A a

étudié le dossier de l’étudiant B, et a retenu sa

candidature. La réponse est

envoyée a B pendant les vacances

d’été. A infère que B

sera en stage ou en vacances. Il est possible que la lettre ne lui

parvienne

pas en temps et en heure. En inférant correctement, A envoie en

plus de la

lettre, un mail à B (moyen de communication consultable dans le

monde entier).

Légende :

A :

représente la personne qui infère.

B :

représente la personne inférée

C :

représente la personne intermédiaire entre A et B.

Explication

du niveau 2.

A

veut inférer

le comportement de

B. Pour cela, il passe par un intermédiaire C.

[1]

C descend son

échelle

d’abstraction et rencontre B. Il interagit avec B et observe son

comportement à

un instant « t-1 ». Puis, il remonte son

échelle d’abstraction et

intègre de nouveaux éléments.

[2]

A interagit avec C

pour mieux

inférer le comportement de B. Il descend à son tour son

échelle d’abstraction

et parle avec C du comportement de B. Puis il remonte son

échelle d’abstraction

pour améliorer sa capacité à inférer.

[3]

A descend son

échelle

d’abstraction et agit à un instant « t »,

en inférant le comportement

de B.

[4]

B descend son

échelle et a un

comportement donné à un instant

« t+1 », et remonte son échelle

d’abstraction.

Ensuite,

A percevra le

comportement de B, et devra corriger l’écart entre le

comportement imaginé et

le comportement perçu de B.

Enfin,

pour

améliorer ses

prochaines inférences, il devra remonter l’échelle

d’abstraction et la

compléter avec les nouveaux éléments qui la

composent.

Exemple

d’inférence approche processus de niveau 2 :

A :

service informatique inférant le comportement d’un groupe

d’élèves en

Bac+5 ;

B :

groupe d’élèves en Bac +5 ;

C :

la personne intermédiaire qui est le responsable de formation.

A veut

mettre au point une procédure pour expliquer l’installation du Wi-Fi sur les ordinateurs portables des

étudiants en Bac+5.

Comme il n’a pas de contacts directs avec eux, il demande à leur

responsable de

formation (C) d’évaluer leurs niveaux.

C

interroge sur papier B et donne les données

récoltées à A.

A

analyse les résultats de l’enquête, et remarque que les

niveaux sont variables

(du débutant à l’expert). En inférant le

comportement de B, en se basant sur

les débutants, A crée une procédure la plus simple

possible, en décrivant

toutes les étapes et en expliquant les termes informatiques.

Ainsi,

la procédure est compréhensible par tous et tous les

étudiants seront capables

d’installer le WIFI sur son ordinateur portable sans avoir recours au

service

informatique.

L’horizon

correspond aux différentes étapes du processus de

l’inférence. Il sera limité,

dans une situation donnée, lorsque l’une de ces étapes du

processus d’inférence

sera incomplète. Un horizon limité peut avoir des

conséquences sur l’inférence.

En effet, si l’ une des étapes du

processus est

incomplète ou inexistante, cela engendrera une mauvaise

inférence.

Exemple d’un horizon limité.

Un stagiaire

effectue un stage de fin d’études dans une entreprise d’un grand

groupe ayant

un vocabulaire spécifique concernant sa documentation (tous les

documents sont

désignés par un code). Son maître de stage fait

parti de cette entreprise

depuis une dizaine d’années. La codification des documents

internes de

l’entreprise lui semble donc naturelle. A l’arrivée du

stagiaire, le maître de

stage infère le comportement du stagiaire, et pense à lui

donner la

documentation nécessaire, effectue une visite de l’entreprise et

lui présente

les différentes personnes de l’entreprise. Cependant, il ne lui

explique pas la

codification des documents, car la deuxième étape du

processus d’inférence a

mal été effectuée (étape 2 :

Sélection des données en fonction de la

situation). Il s’agit bien d’un horizon limite qui altère

l’inférence. En

effet, le stagiaire ne comprenant pas la codification des documents

aura du mal

à retrouver les documents dont il aura besoin.

Le

contexte et le temps

sont deux

facteurs importants qu’il faut intégrer dans l’échelle

d’inférence. En effet,

l’être humain monte et descend continuellement son échelle

d’abstraction (à

chaque action entreprise), et

intègre

sans cesse de nouveaux éléments. Cela aura un impact sur

sa capacité à inférer.

Remarque :

l’inférence et

l’action contribuent à devenir plus performant.

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Les horizons

limites sont intégrés dans l’inférence.

|

Plus le niveau

augmente, plus l’échelle devient complexe.

|

|

Elle prend en

compte aussi bien les personnes intermédiaires, les personnes inférants et les inférés.

|

|

|

Elle met en

évidence le passage de l’abstrait au concret.

|

|

Remarque : cette

échelle

peut prendre en compte « n » inférences

avec « n » intermédiaires.

|

Type d’échelle

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Echelle

d’inférence niveau hiérarchique

|

Cette

échelle prend en compte l’inférant et

l’inféré.

|

Elle ne

prend en compte que le niveau hiérarchique.

|

|

Simplicité

des niveaux (les inférences ne sont pas complexes, quelque soit

le niveau).

|

|

|

Echelle

d’inférence selon le nombre de personnes

|

Cette

échelle prend en compte qu’il peut y avoir plusieurs

inférences.

|

Au-delà

du deuxième niveau, les relations possibles deviennent

nombreuses et compliquées.

|

|

La

notion d’inférence à l’intérieur d’un groupe

(à partir de trois personnes) est mise en évidence. Ce

modèle peut être généralisable à une

organisation en entier.

|

Cette

échelle est difficilement exploitable du fait de sa

complexité.

|

|

Echelle

d’inférence orientée processus

|

Les

horizons limites sont intégrés dans l’inférence.

|

Plus le

niveau augmente, plus l’échelle devient complexe.

|

|

Elle

prend en compte aussi bien les personnes intermédiaires, les

personnes inférants et les

inférés.

|

|

|

Elle met

en évidence le passage de l’abstrait au concret.

|

|

L’échelle

d’inférence orientée

processus a été retenue, car elle plus complète

que les deux autres puisqu’elle

prend en compte :

Le nombre de personnes

(échelle n°2) ;

Le nombre de personnes

(échelle n°2) ;

Selon les situations, le niveau

hiérarchique

(échelle n°1) ;

Selon les situations, le niveau

hiérarchique

(échelle n°1) ;

Le processus

d’inférence ;

Le processus

d’inférence ;

L’échelle d’abstraction

(passage de

l’inconscient à l’action) ;

L’échelle d’abstraction

(passage de

l’inconscient à l’action) ;

L’horizon limite.

L’horizon limite.

Les

objectifs de

départ étaient

les suivants :

1.

Prouver

que l’inférence a une répercussion sur les performances

d’une

organisation ;

2.

Proposer

une définition claire des notions d’inférence et autres

notions s’y rapportant ;

3.

Créer

une échelle d’inférence en expliquant les

différents niveaux qui la composent.

Les

objectifs 2 et 3

ont été

réalisés :

L’inférence a

été définie simplement et

clairement ;

L’inférence a

été définie simplement et

clairement ;

Les concepts (méta-représentations,

langage, organisation apprenante, analyse réflexive,

performance) se rapportant

à l’inférence ont été

explicités ;

Les concepts (méta-représentations,

langage, organisation apprenante, analyse réflexive,

performance) se rapportant

à l’inférence ont été

explicités ;

Trois échelles

d’inférence ont été proposées,

et l’une d’entre elles a été

sélectionnée.

Trois échelles

d’inférence ont été proposées,

et l’une d’entre elles a été

sélectionnée.

Ce

travail pourra servir de base aux personnes

qui approfondiront cette recherche.

Seul

l’objectif 1 n’a

pu être

totalement effectué : une définition de ce concept a

été détaillée. Mais

la relation entre l’inférence et les performances n’a pu

être prouvée. Cette

étude étant exploratoire, et se poursuivant sur plusieurs

années, cet objectif

ne pourra être réalisé une fois l’échelle

testée et validée sur un panel

d’entreprises.

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Une

définition robuste de l’inférence a été

présentée.

|

Manque de revue

de littérature se rapportant à ce sujet (il s’agit d’un

sujet encore peu développé à ce jour).

|

|

Si

l’échelle retenue ne convient pas (après des tests), deux

autres échelles sont encore disponibles.

|

L’échelle

retenue (échelle inférence et approche processus) n’a pas

encore été testée sur un panel d’entreprises.

|

|

Les outils

qualités ont été utilisés afin de cerner au

mieux la problématique.

|

La relation entre

l’inférence et la performance n’a pas été

prouvée.

|

|

L’approche

processus a été intégrée à une des

échelles.

|

A ce jour peu de

chercheurs ont pu être contactés à ce sujet.

|

|

Les

échelles d’inférence ont été conçues

à partir de cas concrets et vécus.

|

|

|

Pour chaque

échelle les avantages et inconvénients ont

été étudiés.

|

|

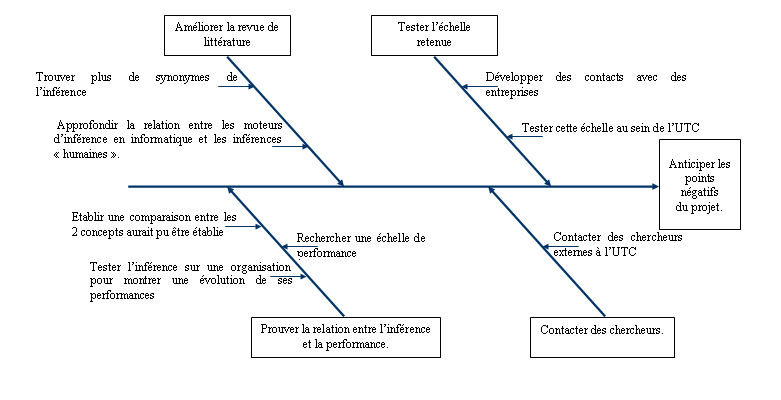

Propositions

d’améliorations

Les

inférences

étant un sujet

complexe et encore peu développé, il faut dans un premier

temps se focaliser

sur la définition précise de l’inférence. Puis,

une analyse des concepts s’y

rapportant doit être faite. Le sujet traitant de niveaux

d’inférences, trois

échelles ont été construites sur une perception

différentes des niveaux

(hiérarchique, nombre de personnes et processus). Cela permet

selon les

situations, de choisir celle qui convient le mieux. D’après les

exemples

retenus, l’échelle n°3 apparaît la plus adaptée.

Pour poursuivre au

mieux cette

recherche, plusieurs points seraient à développer. Tout

d’abord, l’échelle

retenue étant destinée à des organisations, il

serait intéressant d’adapter les

exemples proposés à des cas vécus en entreprises.

Puis une adaptation et une

validation de cette échelle dans plusieurs organisations

pourront être

effectuées. Enfin, la notion de performance devra être

approfondie, pour

établir une relation entre les niveaux d’inférence et la

performance.

Ouvrages :

Annexe

1 : Relations possibles

pour le niveau 2 de l’échelle

d’inférence

selon le nombre de personnes.

A infère le comportement de

B ;

A infère le comportement de

B ;

B infère le comportement de

A ;

B infère le comportement de

A ;

A infère le comportement de

C ;

A infère le comportement de

C ;

C infère le comportement de

A ;

C infère le comportement de

A ;

B infère le comportement de

C ;

B infère le comportement de

C ;

C infère le comportement de

B ;

C infère le comportement de

B ;

A infère le comportement des

personnes BC ;

A infère le comportement des

personnes BC ;

Les personnes BC infèrent le

comportement de

A ;

Les personnes BC infèrent le

comportement de

A ;

B infère le comportement des

personnes AC ;

B infère le comportement des

personnes AC ;

AC infère le comportement de

B ;

AC infère le comportement de

B ;

C infère le comportement des

personnes AB ;

C infère le comportement des

personnes AB ;

AB infère le comportement de

C ;

AB infère le comportement de

C ;

Les personnes A, B, C s’infèrent

mutuellement.

Les personnes A, B, C s’infèrent

mutuellement.

MICHAUD

Y., Qu’est-ce

que

l’humain? Université de tous les savoirs, volume 2, Edition

Jacob. Pages

119-128.

.

retour sommaire