|

Avertissement

|

| Si vous arrivez directement

sur cette page, sachez que ce travail est un rapport d'étudiants

et doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections

ou des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter.

Il a été réalisé pendant la période

de formation et constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées aux

technologies biomédicales.

Nous ne faisons

aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous avez des raisons

de contester ce droit d'usage, merci

de nous en faire part . L'objectif de la présentation

sur le Web est de permettre l'accès à l'information et d'augmenter

ainsi les échanges professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez

pas de le citer comme source bibliographique. Bonne lecture... |

Référence

à rappeler :

Conséquences de l'application

de l'Arrêté du 3 Mars 2003 dans le fonctionnement d'un

service Biomédical

L. Bonifazzi, F. Ferré,

Projet DESS "TBH", UTC, 03-04

URL : https://www.utc.fr/~farges

Conséquences de

l'application de l'Arrêté du 3 mars 2003

dans le fonctionnement

d'un service biomédical

|

Luc

Bonifazzi

|

Frédéric

Ferré

|

|

RESUME

La mise en œuvre par l’exploitant de l’obligation

de maintenance et du contrôle de qualité des dispositifs

médicaux est définie dans le décret du 5 décembre.

Il restait donc à déterminer les familles des dispositifs

médicaux concernés et à établir les modalités

de contrôle qualité de ces dispositifs.

L’arrêté du 3 mars 2003 répond

pour une part à cette attente en fixant les listes des dispositifs

médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle

de qualité (interne et externe) ainsi que les dates d’application.

A ce jour, seuls les modalités de contrôle qualité

interne et externe des mammographes analogiques ont été

publiées par l’AFSSAPS. En ce qui concerne le contrôle qualité

externe, il ne peut être réalisé que par des organismes

agréés.

Une étude spécifique effectuée

auprès d’une centaine d’ingénieurs biomédicaux met

en avant les diverses conséquences de ce texte. Les résultats

ont montré un manque de consensus sur la classe de risque des dispositifs

médicaux. Les ressources financières et humaines ne semblent

pas adaptées pour répondre aux besoins engendrés par

ce texte. Cette étude accentue également le besoin d’une

politique de maintenance pour appliquer ce règlement. L’arrêté

du 3 mars 2003 amène à repenser la procédure d’achat

pour intégrer les coûts qu’il induit (maintenance, contrôle

qualité, ECME …). 80% des ingénieurs biomédicaux pensent

qu'il est nécessaire de mettre en place un programme d'assurance

qualité comprenant les acteurs médicaux et paramédicaux.

Cet arrêté cadre parfaitement

avec les exigences actuelles : la sécurité et la qualité

des soins. Il s’inscrit dans la démarche qualité à

mettre en place dans les établissements de santé visant à

une évaluation permanente et une amélioration continue de

leur organisation.

L’arrêté confirme également

la métamorphose du métier de technicien biomédical

et conforte l’ingénieur biomédical dans son rôle de

conseiller de l’exploitant. Ce dernier est juridiquement responsable des

conséquences de l’application de cette réglementation.

Mots clefs : Conséquences

- Dispositif médical - Arrêté - Décret - Maintenance

- Contrôle de qualité - Organismes agréés -

Politique de maintenance -Démarche qualité

|

ABSTRACT

Obligation to maintenance and quality control

of medical devices is defined in the decree of the 5th of December 2001.

A list of medical devices concerned by this decree needed to return. The

order of the 3rd of March 2003 published by the health ministry partially

answers this. It fixes the mandatory dates of applications and it is composed

of three lists.

The first list concerns the obligation

of maintenance, the second concerns the obligation of internal control

quality and the third the obligation of internal control quality.

Today, only the modality of control quality

concerning analogical mammographs is published. And only approved institutions

can implement them to external quality control.

A specific study among biomedical engineers

shows the various consequences of this application. The results showed

a lack of consensus on the classification of medical risk for medical devices.

Financial and human resources seem not be enough to support the requirements

of this text. This study also highlights the need of good servicing management

to comply with the regulations. In addition, the servicing could be included

in the purchase process to optimise hospital cost.

80% of bio medicals engineers think it

is necessary that a quality insurance program including medical and paramedical

actors could improve the application. The order fits perfectly with the

current requirements: security and quality of care. Process quality validates

and improves the medical organization.

The order confirms the evolution of biomedical

technician function and confirms the biomedical engineer as the director’s

adviser. This latter is the only responsible person facing the legal consequences

of these regulations.

Key words : Consequences - Medical

device - Order - Decree - Maintenance - Quality control - Approved

institution - Servicing management - Quality insurance program

|

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos plus vifs remerciements

à Monsieur Georges Chevallier, directeur du DESS "TBH", pour ses

renseignements avisés.

Nous tenons à remercier Monsieur

Gilbert Farges, enseignant chercheur à l'UTC de Compiègne,

pour les outils qualités qu'il nous a enseignés.

Nous souhaitons également remercier

pour leur contribution :

- Monsieur Julian, ingénieur

biomédical au CHU d’Amiens

- Monsieur Son Luu, consultant biomédical

- Monsieur Hamon, ingénieur biomédical

au CH de Compiègne

- Monsieur Gohmari, ingénieur biomédical

au CHU de Rouen

- Monsieur Berthier, Directeur adjoint

AFSSAPS

(Direction de l’évaluation

des Dispositifs Médicaux)

Enfin, nous remercions l’ensemble des ingénieurs

biomédicaux qui ont eu l’amabilité de répondre à

notre enquête, ainsi que l’ensemble des acteurs qui ont participés

à cette étude.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIERE

PARTIE : REGLEMENTATION EN VIGUEUR

I.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE

I.2 DECRET DU 5 DECEMBRE 2001

I.3 ARRETE DU 3 MARS 2003

I.3.1 Rappel sur la classification des DM

I.3.2 Organismes Notifiés

I.4 DECISION DU 27 MARS 2003

I.4.1 Annexe de la décision du 27 mars 2003 :

I.4.2 Organismes agréés pour le contrôle qualité

externe :

I.5 NOTION DE MAINTENANCE ET DE CONTROLE DE QUALITE

I.5.1 Maintenance corrective et préventive

I.5.2 Contrôle de qualité

DEUXIEME

PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE

II.1 PRINCIPAUX PROCESSUS POUR APPLIQUER L’ARRETE

II.2. EVALUATION DE CET ARRETE AU SEIN DES SERVICES BIOMEDICAUX

II.2.1. Elaboration de l’enquête

II.2.2 Analyse et interprétation de l’enquête :

II.3 BILAN

TROISIEME

PARTIE : CONSEQUENCES ET PRECONISATIONS

III.1 LISTES DES DISPOSITIFS MEDICAUX ET EVOLUTION VERS UN RSQM

III.2 POLITIQUE DE MAINTENANCE

III.3 DEMARCHE D’ASSURANCE QUALITE

III.3.1 Le cycle P.D.C.A

III.3.2 les référentiels

ETAPES ENVISAGEES PAR L’AFSSAPS

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

ANNEXE 1 : METHODOLOGIE DE L’ELABORATION D’UNE ENQUETE :

ANNEXE 2 : ENQUETE

ANNEXE 3 : DECRET DU 5 DECEMBRE 2001

ANNEXE 4 : ARRETE DU 3 MARS 2003

Introduction

Le décret du 5 décembre 2001

et l’arrêté du 3 mars 2003 sont complémentaires :

Le premier impose aux exploitants de dispositifs

médicaux de mettre en œuvre des maintenances et des contrôles

de qualité internes ou externes de ses dispositifs.

Le second spécifie les dispositifs

médicaux soumis à cette obligation de maintenance et de contrôle

qualité.

Qu'en est-il de leur application dans

les Centres Hospitaliers ?

Les services biomédicaux ont-ils

mis en place des organisations qui répondent aux exigences fixées

? Quelles sont leurs principales difficultés?

L’objectif de ce dossier est donc de :

• Rappeler les critères

organisationnels essentiels à mettre en place

• Réaliser un

premier bilan sur l‘avancement des services biomédicaux

• Résumer les

principales difficultés auxquelles sont confrontés les services

biomédicaux

• Proposer quelques

recommandations

Première

partie : Réglementation en vigueur

I.1 Rappel réglementaire

La directive 93/42/CEE du 23 août

1993

En imposant le marquage CE, cette directive

donne le véritable départ de la notion de qualité

pour le dispositif médical. Il implique les fabricants (qui doivent

apporter la preuve de sa conformité aux Exigences Essentielles qui

repose exception faite de la Classe I, sur des certifications d’Organismes

Notifiés) mais également les exploitants qui ont une obligation

de prendre des dispositions nécessaires pour assurer en permanence

le bon fonctionnement du dispositif médical, la sécurité

des patients et des utilisateurs.

Le décret 96-32 du 15 janvier

1996

Ce décret décrit le système

de matériovigilance qui définit, notamment, la surveillance

du risque de dangerosité des dispositifs médicaux lors de

leur utilisation et l'organisation du système national de matériovigilance.

L'arrêté du 3 octobre 1995

Cet arrêté précise

les modalités d’utilisation et de contrôle des matériels

et dispositifs médicaux.

Cet arrêté impose la mise

en place dans tout établissement de santé d'une organisation

spécifique pour s'assurer que tous les matériels et dispositifs

médicaux destinés à assurer l'anesthésie et

la surveillance post-interventionnelle :

• Soient contrôlés

lors de leur première mise en service et lors de toute remise en

service pour s'assurer que l'installation est faite conformément

aux spécifications prévues par le participant,

• Font l'objet d'un contrôle de

leur bon état et leur bon fonctionnement avant chaque utilisation

sur des patients,

• Font l'objet d'une maintenance organisée,

adaptée à leurs conditions d'utilisation.

Les contrôles de mise en service, de

vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement,

ainsi que de maintenance doivent faire appel à des procédures

spécifiques à chaque famille de dispositifs.

Directive européenne du 30 juin

1997

La directive européenne "97/43/Euratom

" vient en complément de la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996

fixant les normes de base relative à la protection sanitaire de

la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Elle comprend 16 articles construits autour

de deux principes fondamentaux de radioprotection : la Justification de

l'acte et l'Optimisation des expositions.

Le service biomédical est essentiellement

concerné par l’article 8 qui précisait déjà

les exigences suivantes :

- un inventaire à jour

des équipements radiologiques, pour chaque installation radiologique,

doit être à la disposition des autorités

compétentes.

- des programmes appropriés d'assurance

de qualité, comprenant des mesures de contrôle de qualité

et des évaluations de la dose du patient ou de l'activité

administrée, doivent être mis en œuvre par l'exploitant de

l'installation radiologique et qu'un essai de réception soit effectué

avant la première mise en service des équipements à

des fins médicales et, ensuite, à ce qu'un contrôle

des performances soit réalisé régulièrement

et après chaque entretien important.

Loi du 1er juillet 1998

Cette loi N° 98-535 est relative au

renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité

sanitaire des produits destinés à l’homme, sur la maintenance

et le contrôle de qualité des dispositifs médicaux

Par cette loi, le Législateur transpose

en droit national les dispositions de la directive 97/43 et souhaite voir

élaborer un outil pour le maintien de la conformité des performances

du dispositif médical mis sur le marché et en service. Cette

demande se traduit dans la publication du décret du 5 décembre

2001.

I.2 Décret du 5 décembre

2001

Ce décret est relatif à l'obligation

de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux.

Il précise en outre la responsabilité de l'exploitant du

Dispositif Médical ainsi que son obligation de gestion et de vérification

de cette maintenance.

Définitions

Définition de l’exploitant : l’exploitant

d’un dispositif médical est toute personne physique ou morale assurant

la responsabilité juridique de l’activité requérant

l’utilisation de ce dispositif.

Définition de la maintenance : la

maintenance d’un dispositif médical est l’ensemble des activités

destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif

médical dans un état ou dans des conditions données

de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise.

Les conditions de réalisation de la maintenance sont fixées

contractuellement, s’il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur

de tierce maintenance et l’exploitant.

Définition du contrôle qualité

: le contrôle qualité d’un dispositif médical est l’ensemble

des opérations destinées à évaluer le maintien

des performances revendiquées par le fabricant ou, le cas échéant,

fixées par le directeur général de l’Agence Française

de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)

Le contrôle qualité est dit interne, s’il est réalisé

par l’exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire. Le

contrôle qualité est dit externe, s’il est réalisé

par un organisme indépendant de l’exploitant, du fabricant et de

celui qui assure la maintenance du dispositif.

Modalités de contrôle de

la qualité

C’est le directeur général

de l’AFSSAPS qui définit les modalités particulières

du contrôle de chacun des dispositifs soumis au contrôle de

qualité interne ou externe. Sa décision, relative au contrôle,

est publiée au Journal Officiel de la République Française.

Concernant les dispositifs médicaux exposant les personnes à

des rayonnements ionisants, les décisions du Directeur Général

de l’AFSSAPS sont prises au vu de l’avis de la Direction Générale

de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR).

Le directeur général de

l’AFFSAPS fixe un référentiel de contrôle qualité

pour chaque dispositif médical comprenant :

• les critères d’acceptabilité

auxquels doivent répondre les performances ou les caractéristiques

des dispositifs médicaux

• la nature des opérations de contrôle

à mettre en œuvre pour s’assurer du maintien des performances du

dispositif médical et les modalités de leur réalisation

• la périodicité des contrôles

et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles

périodiques

• la nature des opérations de maintenance

si le dispositif médical considéré nécessite

un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques

• les recommandations en matière

d’utilisation et de remise en conformité « compte tenu des

dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques

constatées »

• les délais laissés à

l’exploitant pour remettre en conformité le dispositif

Mise en œuvre de l’obligation de

maintenance et du contrôle qualité

Pour les dispositifs médicaux soumis

à l’obligation de maintenance, au contrôle qualité

interne et / ou au contrôle qualité externe, l’exploitant

doit :

• disposer d’un inventaire de

chaque dispositif qu’il exploite, tenu à jour, mentionnant les dénominations

communes et commerciales, le nom du fabricant et du fournisseur, le numéro

de série, sa localisation et la date de sa première mise

en service

• définir et mettre en œuvre une

organisation destinée à s’assurer de l’exécution de

la maintenance et du contrôle qualité interne ou externe des

dispositifs médicaux. Les modalités de cette organisation

sont précisées dans un document. Dans les établissements

de santé, l’organisation, adoptée après avis des instances

médicales consultatives, est portée à la connaissance

des utilisateurs. Les changements de l’organisation donnent lieu, sans

délai, à la mise à jour du document

• disposer d’informations permettant d’apprécier

les dispositions adoptées pour l’organisation de la maintenance

et du contrôle qualité interne ou externe, ainsi que les modalités

de leur exécution

• tenir à jour un registre, pour

chaque dispositif médical, registre dans lequel sont consignées

toutes les opérations de maintenance et de contrôle qualité

interne ou externe, avec pour chacune d’elles l’identité de la personne

qui les a réalisées et son employeur, la date de réalisation

des opérations effectuées et la date d’arrêt et de

reprise d’exploitation (en cas de non-conformité), la nature de

ces opérations, le niveau de performance obtenu et le résultat

concernant la conformité du dispositif médical. Ce registre

doit être conservé cinq ans après la fin d’exploitation

du dispositif (sauf dispositions particulières fixées par

décision du Directeur Général de l’AFSSAPS pour certaines

catégories de dispositifs)

• permettre l’accès aux dispositifs

médicaux à toute personne en charge de la maintenance et

du contrôle qualité

Démarche à suivre

pour le contrôles de qualité externe (CQE) :

I.3 Arrêté

du 3 mars 2003

L’ « arrêté du 3 mars

2003 » publié au journal officiel du 19 mars 2003 fixe les

familles des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de

maintenance et de contrôle qualité ainsi que les dates d’application.

Cette liste est résumée

dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous :

|

Liste des Dispositifs Médicaux

soumis à l’obligation de maintenance :

|

Date d’application :

|

|

Nécessaires à la production

et à l’interprétation des images radiodiagnostics

|

1 janvier 2004

|

|

Nécessaires à la définition,

planification et délivrance des traitements de radiothérapie

|

1 janvier 2004

|

|

Nécessaires à la réalisation

des actes de médecines nucléaire

|

1 janvier 2004

|

|

DM à finalité diagnostique

ou thérapeutique exposant les personnes à des RX

À l’exception des dispositifs destinés

à la :

Mammographie

et ostéodensitométrie

|

1 janvier 2004

19 mars 2003

|

|

Des classes IIb et III mis en service

après le 19/03/03

Des

classes IIb et III mis en service avant le 19/03/03

|

1 janvier 2004

1 janvier 2005

|

Tableau 1 : Synthèse

de l’arrêté du 3 mars 2003 articles 1 2 3 et annexe I

|

Liste des Dispositifs Médicaux

soumis à l’obligation

de

contrôle qualité externe et interne :

|

Date d’application :

|

|

Nécessaires à la production

et à l’interprétation des images radiodiagnostics

À l’exception

des dispositifs destinés à la:

Mammographie analogique

|

Attente parution modalité de

contrôle

8 octobre 2003

|

|

Nécessaires à la définition,

planification et délivrance des traitements de radiothérapie

|

Courant 2004

(source Afssaps)

|

|

Nécessaires à la réalisation

des actes de médecines nucléaire

|

Fin 2004

(source Afssaps)

|

|

À finalité diagnostique

ou thérapeutique exposant les personnes à des RX

À l’exception des dispositifs destinés

à la:

Mammographie

analogique

|

Fin 2004

(source Assaps)

8 octobre 2003

|

Tableau 2 : Synthèse

l’arrêté du 3 mars 2003 articles 1 2 3 et annexes

II III

I.3.1 Rappel sur la classification des

DM

On entend par Dispositif Médical

(DM) « tout instrument, appareil, équipement, matière,

produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre

article seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels

intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à

être utilisé chez l’homme à des fins médicales

et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques

ou immunologiques ni par métabolisme mais dont la fonction peut

être assistée par de tels moyens ».

Les DM sont classés selon l’usage

prévu par le fabriquant ainsi que le mode d’action du DM. Un appareil

peut donc avoir des classes différentes en fonction de son utilisation,

son lieu d’installation et des compétences des utilisateurs.

Des règles de classification des

DM sont énoncées dans la Directive 93/42 (annexe IX du livre

5 bis de la Santé Publique) et s’appuient sur les critères

suivants :

- le type de dispositifs invasifs

ou non-invasifs

- la dépendance d’une source d’énergie

- la partie du corps en contact avec le

dispositif

- la visée thérapeutique

ou diagnostique

- la durée d’utilisation

- la possibilité ou non de réutilisation

En fonction des risques encourus par

les patients, les utilisateurs ou des tierces personnes, quatre classes

ont été élaborées :

- Classe I : faible degré

de risque

- Classe IIa : degré moyen de risque

- Classe IIb : potentiel élevé

de risque

- Classe III : potentiel très sérieux

de risque

Lorsque plusieurs règles s’appliquent

à un dispositif médical, c’est la règle correspondant

à la classe la plus contraignante qui est retenue.

Il est à noter que c’est le fabriquant

lui-même qui détermine la classe de son DM. Lorsque cela est

requis, il peut faire appel à un Organisme Notifié pour confirmer

la classification de celui-ci. En cas de litige entre le fabricant et l’organisme

notifié, il incombe au Ministre chargé de la santé

de décider de la classe du Dispositif.

I.3.2 Organismes Notifiés

Les Organismes Notifiés sont des

organisations reconnues par les Etats Membres de l’Union Européenne.

L’habilitation est réglementée.

Elle est accordée en fonction de garantie d’indépendance,

de compétences, d’expériences et de moyens dans le domaine

médical.

Chaque Etat Membre désigne pour

son pays des Organismes Notifiés auxquels un numéro d’identification

est attribué. Ce numéro figure généralement

au-dessous du marquage CE du Dispositif Médical.

La liste des organismes notifiés

est publiée au Journal Officiel des communautés européennes.

I.4 Décision du

27 mars 2003

Suite à l'arrêté du

3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à

l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité, le

directeur général de l’AFSSAPS a publié le premier

référentiel de contrôle de qualité des installations

de mammographie analogique.

Les installations de mammographie analogique

sont composées de l'ensemble des dispositifs médicaux nécessaires

à la production et à l'interprétation des images de

mammographie analogique. Les contrôles s’appliquent donc sur toute

la chaîne de la qualité image.

Les exploitants d'installations de mammographie

analogique doivent mettre en oeuvre cette modalité de contrôle

depuis le 8 octobre 2003. Le contrôle de qualité en mammographie

est une pratique déjà bien établie car elle bénéficiait

depuis 1998 d’un référentiel. Le nouveau document, développé

par un groupe d’expert mis en place par l’AFSSAPS, intègre désormais

la réglementation relative à la Matériovigilance.

I.4.1 Annexe de la décision du

27 mars 2003 :

Ce document définit les modalités

de contrôles de qualités des dispositifs médicaux nécessaires

à la production et à l’interprétation des images de

mammographes analogiques conformément aux dispositions prévues

par l’article D.665-5-4 du décret du 5 décembre 2001.

Il se décompose en deux parties,

Contrôle de Qualité Externe (CQE) et Contrôle de Qualité

Interne (CQI), chacune d’elles précisant la périodicité

des contrôles, les opérations de contrôle à mettre

en œuvre, les critères d’acceptabilité des performances et

caractéristiques contrôlées et les dispositions à

prendre, le cas échéant, en cas de non conformité.

Les périodicités de ces contrôles sont présentées

dans le tableau 3.

Les CQI sont journaliers, quotidiens ou

mensuels et sont dans la majorité des cas réalisés

par les utilisateurs (manipulateurs et radiologues).

Ce référentiel, plus particulierement

les critères d’acceptabilités, pourrait être revu par

l’AFSSAPS car certaines installations auraient été classées

comme non-conforme avec déclaration de Matériovigilance.

|

Objet du contrôle

|

CQE

|

CQI

|

|

1- conditions de stockage des films

|

Semestrielle

|

|

|

2- chambre noire

2.1 ambiance

2.2 in actinisme

2.3 empoussièrement

|

Semestrielle

Semestrielle

Semestrielle

|

Après changement

de la lampe

|

|

3- système de développement

3.1 sensitomètre

3.2 fonctionnalité

3.3 rétention du fixateur

|

Semestrielle

SemestrielleSemestrielle

|

Quotidienne

Hebdomadaire

|

|

4- identification et état des récepteurs

4.1 identification

4.2 état et empoussièrement

4.3 étanchéité à la lumière

|

Semestrielle

Semestrielle

Semestrielle

|

En cas de changement

des cassettes

|

|

5- fonctionnalité et homogénéité des récepteurs

5.1 contact écran-film

5.2 homogénéité du parc

|

Semestrielle

Annuelle

|

|

|

6- état fonctionnel du mammographe

6.1 état général

6.2 maintien des cassettes dans potter

6.3 grille antidiffusion

6.4 système de compression

6.5 concordance des champs

6.6 alignement du faisceau avec bord du potter

|

Semestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Annuelle

Annuelle

Semestrielle

|

Mensuelle

Mensuelle

|

|

7- exposition dans les conditions cliniques habituelles

|

Semestrielle

|

|

|

8- tension appliquée au tube

exactitude de la tension

constance de la tension

|

Semestrielle

Semestrielle

|

|

|

9- foyers

|

Annuelle

|

|

|

10- couche de demi atténuation

|

Annuelle

|

|

|

11- exposeur automatique

|

Semestrielle

|

|

|

12- qualité image

|

Semestrielle

|

Hebdomadaire

|

|

13- dose délivrée

|

Annuelle

|

|

|

14- débit du tube

|

Annuelle

|

|

|

15- cliché de référence et facteur de Bucky

|

Si changement de la

grille

|

|

|

16- salle de lecture

|

Semestrielle

|

|

|

17- négatoscopes

|

Semestrielle

|

|

Tableau 3 : Contrôle

de qualité des installations de mammographie analogique (document AFSSAPS)

I.4.2 Organismes agréés pour

le contrôle qualité externe :

En ce qui concerne le contrôle de

qualité externe, il ne peut être réalisé que

par des organismes agréés indépendants, compétents

et reconnus comme tel par les décisions de l’AFSSAPS du 9 octobre

2003.

Ces organismes agréés pour

une durée de cinq ans renouvelable sont les suivantes :

• AM’TECH Médical

• CAATS

• CETE APAVE Nord-Ouest

• MEDI-QUAL .

Il faut savoir que ces sociétés

sont uniquement certifiées pour la réalisation des opérations

de contrôle de qualité externe des installations de mammographie

analogique. L’AFSSAPS devrait faire paraître prochainement les nouveaux

organismes agréés.

Ces sociétés ont le devoir

de remettre un rapport à l’exploitant après chaque contrôle.

Ce rapport mentionne le nom de l’exploitant, le dispositif contrôlé,

la nature des contrôles réalisés et les non conformités

observées .

Ces sociétés sont aussi

tenues d’établir un rapport annuel d’activité (comprenant

entre autre les vérifications des dispositifs médicaux contrôlés

chez l’exploitant) qu’ils communiquent au Directeur général

de l’AFSSAPS.Il est à signaler qu’une non conformité va de

l’arrêt de fonctionnement, à une déclaration de matériovigilance

et/ou à une mise en demeure de l’exploitant s’il n’a pas fait les

remises en conformité sur son dispositif.

I.5 Notion de maintenance

et de contrôle de qualité

Le décret 1154 du 5 décembre

2001 est relatif à l’obligation de maintenance et de contrôle

de qualité des dispositifs médicaux. Il nous paraît

donc important d’approfondir ces deux notions.

I.5.1 Maintenance corrective et préventive

Au départ, la maintenance consistait

dans la remise en état de fonctionnement d’un dispositif après

une période dite de panne. Au cours du temps, cette notion a beaucoup

évolué pour répondre aux exigences grandissantes en

termes de fiabilité et de rentabilité. Le concept de maintenance

préventive a alors été développé.

La norme AFNOR NF X 60 – 010 définit

la maintenance de la manière suivante : « la maintenance est

l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un

bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer

un service déterminé ». Cette définition fait

bien la différence entre la maintenance qui a pour but de rétablir

un état, la maintenance dite corrective et la maintenance qui a

pour but de maintenir un état, la maintenance dite préventive.

Au niveau hospitalier, la maintenance

prend un sens particulier, car moyennant des compétences techniques

et organisationnelles adéquates, elle permet de prévenir

une rupture dans la continuité des soins et des dangers potentiels

pour les patients et les utilisateurs.

Nous allons maintenant détailler

les notions de maintenance corrective et de maintenance préventive.

D’après la norme NF X 60 – 010,

la maintenance corrective est définie comme « l’ensemble des

opérations de maintenance effectuées après la défaillance

». La maintenance corrective intervient alors après la survenue

d’une panne et consiste à rechercher l’origine ou cause de la défaillance

en vue de la remise en état de fonctionnement de l’équipement.

D’après la norme NF X 60 – 010,

la maintenance préventive est « la maintenance effectuée

selon des critères déterminés dans l’intention de

réduire la probabilité de défaillance d’un bien ou

la dégradation d’un service rendu ». Elle a donc pour objectif

la prévention des risques de défaillances par des actions

prévues, préparées et programmées selon un

échéancier prédéterminé.

I.5.2 Contrôle de qualité

Le contrôle qualité comme

l’ensemble des moyens utilisés pour suivre un processus, détecter

et éliminer les anomalies (non-conformités) de celui-ci.

Faire du contrôle qualité sur un dispositif médical

consiste à évaluer les performances de celui-ci selon une

périodicité bien définie et fixée par l’AFSSAPS

ou préconisée par le constructeur ou le cas échéant

prévue dans une politique d’assurance qualité interne au

service.

Dans le contexte médical, la motivation

première d’un contrôle qualité est de garantir la sécurité

du patient, de l'utilisateur et des tiers et de s’assurer que le dispositif

considéré assure bien sa fonction pour une bonne prise en

charge du patient.

La réalisation du contrôle

qualité s’inscrit parfaitement dans la réponse à ces

exigences essentielles de sécurité et de santé.

Interaction entre contrôle qualité

et maintenance préventive

Bien que la maintenance préventive

diffère du contrôle qualité, ces deux activités

n'en sont pas moins complémentaires puisque l'une peut déclencher

la réalisation de l'autre et réciproquement. Ainsi, selon

le résultat du contrôle qualité d'un dispositif médical,

le technicien peut décider de faire ou non une maintenance préventive

(dans ce cas le contrôle qualité fixe le seuil de déclenchement

d’une maintenance préventive conditionnelle) ou encore, après

une maintenance préventive sur le même dispositif, le technicien

peut effectuer un contrôle qualité pour évaluer les

performances de l’équipement après la maintenance et donc

la qualité de celle-ci. La maintenance et le contrôle qualité

sont 2 activités complémentaires.

Intérêts du contrôle

qualité

Dans l’établissement hospitalier,

deux entités principales bénéficient directement des

résultats d’un contrôle qualité pertinent :

- Le médecin garanti de

disposer d’un équipement qui délivre des données correctes

(diagnostic) et/ou délivre un traitement (thérapeutique)

adéquate.

- Le service biomédical pour lequel

le contrôle qualité permet d’optimiser la maintenance en permettant

de détecter une baisse de qualité (déclenchant une

maintenance), d’apprécier la qualité de la maintenance corrective

réalisée aussi bien en interne par les techniciens biomédicaux

que par un prestataire externe, d’améliorer les critères

de choix d’un appareil (évaluation et comparaison de critères

techniques de différents dispositifs équivalents). Enfin,

l'ingénieur biomédical pourra s'appuyer sur les contrôles

effectués afin d'arrêter sa décision de réformer

ou non un appareil.

Deuxième partie : Mise

en œuvre de l’arrêté

II.1 Principaux processus

pour appliquer l’arrêté

Le diagramme d’Ishikawa présenté

ci-dessous permet d’expliciter dans un ordre de détail croissant,

tous les moyens à mettre en œuvre au niveau du service biomédical

afin de pouvoir appliquer cet arrêté. Il se décompose

en quatre 4 blocs principaux (Dispositifs, outils de maintenance et de

contrôle, management et ressource humaine) qui se subdivisent à

leur tour en plusieurs items.

II.2. Evaluation de cet arrêté

au sein des services biomédicaux

II.2.1. Elaboration de l’enquête

Afin de mieux cerner et identifier les

conséquences de l’application de cet arrêté au sein

des services biomédicaux, nous avons réalisé une enquête

auprès d’une centaine d’ingénieurs biomédicaux à

travers toute la France (essentiellement Centre Hospitalier et CHU). Les

critères de l’enquête sont décrits dans le tableau

ci-dessous.

|

Objectif de l’enquête

|

Etablir un état des lieux des services

biomédicaux suite à la parution de « l’Arrêté

du 3 mars 2003

|

|

Echantillon

|

100 ingénieurs biomédicaux

ou responsables services biomédicaux

|

|

Type de questionnaire

|

- 1 Tableau à remplir en cochant

des cases comprenant

17

questions au choix multiple dont les 2 dernières sont des questions

ouvertes

- Fichier envoyé

par e-mail tenant sur 1 page

|

|

Déroulement de l’enquête

|

- Envoi du questionnaire : 24/11/03

-

Date limite pour répondre : 15/12/03

- Relance : 05/01/03

|

Tableau 4 : récapitulatif

de l’établissement de l’enquête

II.2.2 Analyse et interprétation

de l’enquête :

40% des services biomédicaux contactés

ont répandu à cette enquête dont 20 % de CHU et 80

% de CH. Les résultats de chaque question sont présentés

sous forme sectorielle (sauf pour les réponses aux deux dernières

questions qui sont sous forme d’histogramme) accompagnés d’une analyse

plus précise.

• Inventaire des DM concernés

:

Pour tenter de dimensionner l’impact de cet

arrêté au sein d’un service biomédical, il faut avoir

une estimation précise de la population des dispositifs médicaux

qui composent le parc d’équipement. La base de départ est

l’inventaire. 77% des ingénieurs biomédicaux ont un inventaire

de ces DM. N’oublions pas que c’est l’exploitant qui est juridiquement

responsable et est tenu de disposer d’un inventaire à jour des dispositifs

médicaux qu’il détient.

• Listing des DM soumis à

l’obligation de maintenance et de contrôle:

Les listes sont importantes afin de quantifier

avec précision les dispositifs médicaux affectés par

l’arrêté. Environ 40 % des ingénieurs ont en leur possession

des listings d’équipements concernés par l’obligation de

maintenance et de contrôle qualité. Dans la troisième

partie de ce rapport, nous verrons comment élaborer ces listes.

• Registre de maintenance et

de contrôle qualité :

La grande majorité des ingénieurs

biomédicaux disposent d’un registre pour les dispositifs médicaux

dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance

et de contrôle de qualité. Ce registre peut se présenter

sous la forme d’un classeur afin d’être au plus près de l’équipement

et consultable facilement par tous comme le précise le décret.

Mais en fonction du nombre de dispositifs concernés cette solution

sera limitée. Le fichier informatique, comme le confirme l’enquête,

semble être la solution la plus adéquate.

Nous verrons dans la troisième

partie comment se construit un RSQM (Registre, Sécurité,

Qualité et Maintenance) selon la norme AFNOR XP S 99-171.

• Utilisation d’une GMAO :

Véritable outil pour la gestion globalisée

de la maintenance, l’exploitation d’une GMAO (Gestion de la Maintenance

Assistée par Ordinateur) semble incontournable, 95%des ingénieurs

en ont une. Elle permet de suivre la maintenance sous tous ses aspects

(technique, budgétaire et organisationnelle). Elle permet un gain

de temps et d’obtenir une traçabilité des interventions réalisées.

Cependant, face aux nouvelles exigences

de la réglementation, il semblerait que les GMAO ne soient pas complètement

conformes. Une évolution de celle-ci semble inéluctable mais

n’engendrera pas (plus de 60% le pensent ) une modification importante

de celle-ci.

• ECME (Equipements de Contrôle,

de Mesure et d’Essai) :

En ce qui concerne la réalisation des

contrôles de qualité internes des équipements de radiologie,

plus de 50 % des hôpitaux possèdent des ECME, outils indispensables

afin d’effectuer les contrôles de performances. Dans les 40% à

ne pas en avoir, plus de 35% comptent en acquérir en achat, location

ou prêt inter établissement. Il faut dire que la mise en œuvre

du contrôle qualité est assujettie aux publications de l’AFSSAPS

fixant les modalités de contrôle. Pour l’instant, il n’est

apparu que les modalités de contrôle des mammographies, nous

ne connaissons pas les ECME demandés pour les autres dispositifs

médicaux dont les modalités restent à définir.

• Formation des acteurs concernés

et réalisation des contrôles :

L’application de l’arrêté entraîne

une mobilisation de plus en plus importante du service biomédical

mais aussi du personnel soignant et médico-technique. Effectuer

les opérations de contrôle implique donc de disposer d’un

personnel qualifié et compétent dûment formé

aux contrôles de qualité des équipements. Plus de 30%

des ingénieurs biomédicaux l’ont déjà fait.

La réalisation de ces contrôles n’est efficace que si tous

les acteurs y adhèrent et participent activement.

Comme en témoignent les résultats

de l’enquête, plusieurs alternatives sont envisageables pour réaliser

les contrôles de qualités. Une répartition des tâches

semble indispensable entre les utilisateurs, les prestataires et les biomédicaux.

• Mise en œuvre des contrôles

de qualité sur les mammographes :

Le dépistage systématique

du cancer du sein en France a priorisé la parution de la décision

du 27 mars 2003 fixant les modalités du contrôle qualité

interne et externe des mammographes analogiques. L’objectif étant

de réduire les doses au patient, obtenir une image de qualité

pour un diagnostic fiable et diminuer les rejets des films. Plus de 60%

l’ont bien mis en place. Rappelons que la mise en œuvre de ces modalités

est rendue obligatoire depuis le 8 octobre 2003. Le contrôle qualité

s’applique sur toute la chaîne mammographique (stockage des films,

chambre noire, mammographe, cassette, développeuse, tube RX, négatoscope).

• Externalisation de la maintenance

et du contrôle qualité du matériel de radiologie :

Pour garantir et optimiser sa mission en adéquation

avec les moyens et ressources dont il dispose, l’ingénieur biomédical

peut faire appel à l’externalisation. La tendance générale

serait comme le montrent les graphiques d’externaliser la maintenance mais

de prendre en charge le contrôle de qualité interne. Ainsi,

l’ingénieur biomédical peut garder la maîtrise des

performances des dispositifs médicaux et juger la qualité

de la maintenance réalisée par les sous-traitants par l’analyse

des dysfonctionnements et la traçabilité des dérives

constatées.

Bien entendu, en ce qui concerne les contrôles

de qualité externe, ils ne peuvent être faits que par des

organismes extérieurs agrées par l’AFSSAPS.

• Evaluation de la maintenance

et du contrôle qualité pendant les procédures d’achat

:.

Selon 87% des ingénieurs sondés,

l’arrêté du 3 mars 2003 amène à repenser la

procédure d’achat lors des choix d’acquisition des dispositifs médicaux.

A l’évidence, le coût de la maintenance et du contrôle

qualité sont des critères à prendre en compte pour

évaluer une offre d’achat. Les coûts induits par l’arrêté

peuvent par exemple être intégrés dans des tableaux

prévisionnels d’investissement et dans les cahiers des clauses particulières.

Lors de la révision des contrats, il sera important de dissocier

la maintenance du contrôle de qualité.

• Mise en place d’un groupe

de travail et présentation d’une politique de maintenance :

Le service biomédical est amené

de plus en plus à travailler avec les services cliniques et médico-techniques

quant à la réalisation de certains contrôles de qualité.

Seulement 10% des ingénieurs interrogés ont déjà

mis en place un groupe de travail.

Pour déterminer les ressources

nécessaires et permettre une synergie, la mise en place d’un groupe

de travail pluridisciplinaire est indispensable.

Cette approche organisationnelle passe

par une politique de maintenance, clairement définie et validée

par les instances. L’ingénieur biomédical est la personne

la plus à même pour mener à bien cette organisation

et élaborer ce document (plus de 30 % l’ont déjà rédigé).

La politique de maintenance sera abordée

dans la troisième partie.

• Programme d’assurance qualité

:

La plupart des ingénieurs pensent qu’une

démarche d’assurance qualité est nécessaire pour l’application

satisfaisante de ce texte réglementaire. La mise en œuvre de cet

arrêté amène la mise en place d’un programme d’assurance

qualité au sein du service biomédical, il appartient donc

à l’ingénieur biomédical d’organiser avec sa direction

l’application de cette réglementation et d’impliquer tous les acteurs

concernés dans la réalisation des contrôles . Plusieurs

solutions peuvent être envisagées pour aider l’ingénieur

biomédical comme par exemple l’utilisation du « Guide des

bonnes pratiques biomédicales ».

Une démarche d’assurance qualité

peut permettre d’anticiper les exigences des prochaines réglementations.

Elle est également seule garante de l’engagement de la direction

et de la pérennisation de l’organisation.

• Difficultés rencontrées

quant à l’application de cet arrêté et les raisons:

Selon la majorité des ingénieurs,

il semble difficile de mettre en œuvre cet arrêté dans toute

son ampleur d’un point de vue organisationnel et financier.

L’ approche budgétaire consisterait

à analyser les coûts directs et indirects : contrats de maintenance

des DM affectés par l’arrêté , coûts des ECME

(achat, calibration…), temps nécessaire à la réalisation

des contrôles, formations (techniciens et utilisateurs) et temps

d’indisponibilité du matériel.

Dans l’ensemble, les moyens humains et

financiers semblent insuffisants. L’encadrement des crédits d’exploitation

reste une constante particulièrement contraignante. De plus, les

nouvelles modalités de contrôle qualité n’étant

pas encore apparues, il semble difficile d’estimer les coûts à

long terme.

Une autre difficulté rencontrée

selon l’enquête est l’identification de la classe de risque IIb et

III du dispositif médical. Comme nous l’avons vu dans le chapitre

précédent, le DM peut se classer en classe I, Classe IIa,

Classe IIb ou Classe III. Des règles de classification des DM sont

énoncées dans la Directive 93/42. Mais cette classification

n’est pas aisée car elle est sujette à de nombreuses interprétations.

Beaucoup d’exploitants souhaiteraient être davantage aidés

par exemple par une lettre ou circulaire. Néanmoins, il est à

noter que c’est le fabriquant qui a la responsabilité de fixer la

classe de son DM et qu’un guide « lignes directrices » est

en cours d’élaboration au niveau européen ainsi qu’au niveau

de l’AFSSAPS.

Quant à l’approche organisationnelle,

elle va permettre de définir les ressources matérielles et

personnelles. La mise en place d’un tel système n’est efficace que

si tous les acteurs y adhèrent et participent activement à

son fonctionnement.

• Evolution au sein des services

biomédicaux :

La majeure partie s’accorde à dire

que la montée en puissance de cet arrêté par la parution

d’autres modalités de contrôle qualité des dispositifs

médicaux engendrera une augmentation des ressources humaines et

financières. Le service biomédical voit en effet arriver

une augmentation de ses activités de formation de part la

sensibilisation du personnel au contrôle qualité. Les moyens

matériels devront suivre cette évolution. L ‘application

de ce texte réglementaire tend aussi vers une nouvelle organisation

à mettre en place où l’ingénieur biomédical

se place en tant que chef de projet au sein d’un groupe pluridisciplinaire

pour la mise en place par exemple de contrôle qualité. Il

devra pour cela disposer de tous les moyens nécessaires à

la mise en œuvre de ces contrôles avec un engagement fort de la direction,

cet aspect sera développé dans la troisième partie.

II.3 Bilan

Le bilan de cette enquête est très

positif. En effet, en plus du taux de participation relativement correct,

les résultats nous ont permis de mettre en évidence certaines

missions importantes mais difficiles à maîtriser.

En outre, cette étude nous a permis

d’aborder toutes les conséquences de l’arrêté sur le

service biomédical. L’analyse de la situation a constitué

une base solide et un apport de connaissance indispensable pour poursuivre

notre projet.

Dans la troisième partie de ce

rapport, il conviendra donc de fournir des éléments et informations

nécessaires aux services biomédicaux pour améliorer

l’application de cet arrêté.

Troisième partie

: Conséquences et préconisations

L’enquête nous a montré que

l’application de l’arrêté du 3 mars 2003 entraîne des

changements non négligeables au sein des établissements de

santé et plus particulièrement au niveau du service biomédical.

La parution d’autres modalités de contrôle et de nouveaux

textes réglementaires par l’Afssaps semblable à l’arrêté

du 3 mars 2003 vont s’appliquer à d’autres dispositifs médicaux

mobilisant de plus en plus le service biomédical.

Les répercussions de ces textes

réglementaires peuvent être d’ordre financier (coût

des contrôles obligatoires, contrats de maintenance, achat d’ECME,

recrutement de techniciens …) et organisationnel (temps à dégager

pour réaliser et gérer les contrôles, formations des

utilisateurs, …). Pour faire face à cette évolution, le service

biomédical doit principalement entreprendre de :

• Quantifier des DM concernés

• Elaborer une politique de maintenance

• Mettre en oeuvre un programme d’assurance

qualité

Dans cette partie, nous développerons

donc ces trois points cruciaux pour le service biomédical.

III.1 Listes des Dispositifs

Médicaux et évolution vers un RSQM

Afin de connaître l’impact dans un

service biomédical, la première étape consiste à

estimer l’ensemble du parc des dispositifs médicaux affectés

par l’arrêté. L’audit initial est fondamental. Il permet de

dresser un état des lieux en établissant les listes des dispositifs

médicaux concernés et connaître alors la charge de

travail engendrée et les actions à entreprendre.

Il semble donc souhaitable d’élaborer

dans un premier temps les listes suivantes :

• Liste des dispositifs médicaux

de classe IIb et III

• Liste des dispositifs médicaux

nécessaires à la production et à l’interprétation

des images de radiodiagnostic

• Liste des dispositifs médicaux

de radiothérapie

• Liste des dispositifs médicaux

de médecine nucléaire

• Liste des dispositifs médicaux

à rayonnements ionisants

Ces listes pourront être réalisées

à l’aide de l’inventaire à jour des dispositifs médicaux

de l’établissement. Par l’intermédiaire du logiciel de GMAO,

on pourra procéder à l’exportation du parc d’équipement

au format de fichier informatique EXCEL par exemple pour obtenir un tableau

regroupant pour chaque dispositif les informations pertinentes.

Ces informations seront ensuite à

comparer avec les contrats de maintenance existants et les interventions

réalisées en interne.

Quatre points essentiels sont à

signaler :

• A l’heure actuelle, pour déterminer

la classe des dispositifs médicaux, on doit utiliser l’annexe IX

du livre V bis du code de la santé publique, récupérer

le certificat de marquage CE ou contacter le fabriquant.

• L’exploitant peut exclure des dispositifs

médicaux pour lesquels il est en mesure de justifier qu’une maintenance

est inutile en raison de leur conception ou de leur destination.

• Les dispositifs médicaux nécessaires

à la définition, à la planification et à la

délivrance des traitements de radiothérapie sont gérés

par les radiophysiciens. Ces derniers sont responsables des doses administrées

au patient et réalisent déjà des contrôles de

qualité. Ces derniers sont également impliqués dans

les installations nécessaires à la réalisation des

actes de médecine nucléaire. L’ingénieur biomédical

est donc amené à travailler en étroite collaboration

avec le radiophysicien.

• Pour les installation de radiologie

conventionnelle, l’ingénieur biomédical et la personne compétente

en radioprotection (PCR) peuvent travailler ensemble.

GMAO et RSQM

Suite aux nouvelles exigences de ces textes

réglementaires, l’évolution des logiciels de GMAO (Gestion

de la Maintenance Assistée par Ordinateur) semble inéluctable

pour qu’ils puissent suivre les nouveaux besoins techniques et organisationnels.

Les GMAO devront prendre en compte entre autres :

• Le contrôle qualité

interne (planification, enregistrement du résultat du contrôle…)

• Le contrôle qualité externe

(planification, enregistrement résultat du contrôle…)

• La classe de risque du dispositif médical

• Le partage de l’information

L’objectif de la norme AFNOR XP S 99-171

de décembre 2001 est de proposer la mise en œuvre d’un registre

pour chaque dispositif médical affecté par la réglementation

en vigueur. Ce registre pourra s’intégrer dans une GMAO.

Le RSQM (Registre Sécurité

Qualité Maintenance) permet de garantir l’enregistrement des données

des opérations de sécurité, de maintenance et de contrôle

qualité tout au long de la vie du dispositif. Cette traçabilité

prend en compte toutes les opérations depuis l’installation du dispositif

médical jusqu’à sa réforme et doit être conservé

5 ans après la fin de vie du dispositif.

Le RSQM intègre donc les informations

relatives à la réglementation et à la normalisation

en matière de maintenance pour chaque dispositif médical

et pour chaque opération prévue. Le support d’information

peut être indifféremment réalisé par des registres

papiers à travers des classeurs ou par des enregistrements informatiques

dans un logiciel spécifique ou dans une GMAO.

Le registre doit être productible

rapidement lors de la visite des organismes de contrôle. Il doit

donc être toujours accessible ou être imprimable rapidement.

Le registre est soit l’élément

unique de suivi du dispositif soit un élément d’une GMAO

qui devra alors proposer d’éditer pour chaque dispositif affecté

un RSQM .

Le registre se compose de différentes

rubriques ou fichiers qui permettent la description du dispositif médical

et le suivi des opérations suivantes : mise en service, maintenance

préventive, maintenance corrective, contrôle qualité,

contrôle de sécurité, dans certains cas les dérogations

d’emploi, de réforme ou du retrait du service.

L’exploitant doit donc assurer la continuité

des informations pendant la durée de vie du dispositif. Il doit

avoir mis en œuvre ou faire mettre en œuvre les moyens pour garantir le

suivi la mise à jour et le transfert des données du registre

RSQM et ceci dans tous les cas possibles.

La gestion du registre RSQM doit reposer

sur une organisation, une structure définie par l’établissement

et décrite dans une procédure.

III.2 Politique de maintenance

Une politique de maintenance clairement

définie répond parfaitement à l’obligation mentionnée

dans le décret 1154 article D. 655-5-5 ainsi qu’au référentiel

GFL (Gestion des Fonctions Logistiques) du manuel d’accréditation

de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en

Santé). L’Afssaps devrait publier prochainement les autres modalités

de contrôle qualité, une politique de maintenance peut alors

permettre d’anticiper les éxigences de ces futurs référentiels.

L’ingénieur biomédical est

la personne la plus à même pour élaborer la politique

de maintenance mais elle doit être validée par la direction

et les instances de l’établissement ainsi qu’être présentée

aux services de soins ou médico-techniques. La politique de maintenance

doit décrire l’organisation du service biomédical : définition

des responsabilités, la qualité et la formation du personnel,

la gestion des demandes d’intervention et leur enregistrement.

Suite au décret et à l’arrêté,

elle doit préciser comment est organisée la maintenance corrective,

la maintenance préventive mais également les contrôles

de qualité.

En effet, ces activités peuvent

être :

• externalisées au constructeur

ou à une société de tierce maintenance.

• réalisées en partenariat

avec les techniciens biomédicaux.

• réalisées en interne par

les techniciens biomédicaux et/ou les utilisateurs.

La politique de maintenance va permettre

au service biomédical de définir son périmètre

d’action. Par exemple, la maintenance des modalités d’imagerie médicale

étant souvent sous traitée, les contrôles de qualité

internes peuvent être réalisés par le service biomédical

afin de juger de la qualité de la maintenance réalisée

et de mesurer les performances des équipements. L’exploitant peut

aujourd’hui réaliser la maintenance et le contrôle de qualité

mais dans ce cas il est « juge et partie ».

L’organisation mise en place sera

donc différente suivant l’établissement. En fonction de la

solution qui sera retenue, les processus et les moyens à mettre

en œuvre ne seront pas les mêmes.

Base de la gestion organisationnelle, la

politique de maintenance est donc primordiale pour déterminer l'organisation

et l'évolution du service biomédical. Elle doit prendre à

la fois en compte les caractéristiques de l'établissement

et y intégrer les objectifs de progrès pour le service. Ces

objectifs doivent être clairs, mesurables et définis avec

l’équipe de maintenance.

Cette politique va permettre de définir

les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences des services

de soins et médico-techniques afin d'assurer la sécurité

et la fiabilité optimale de fonctionnement des dispositifs médicaux.

La formation est donc une composante importante

de la politique qualité :

-

Formations des utilisateurs afin d'assurer

la sécurité au niveau de l’utilisation des dispositifs médicaux.

Il est également souhaitable de prévoir des formations au

contrôle de qualité.

-

Formation des techniciens biomédicaux

afin d'assurer la qualité de la prestation biomédicale et

son étendue. Les formations des techniciens biomédicaux sont

très importantes afin que ces derniers puissent actualiser leurs

connaissances biomédicales et compétences techniques. Ne

pas former les techniciens biomédicaux reviendrait à limiter

leur champs d’action à la gestion administrative et technique.

Pour définir la politique de

maintenance d'un Service Biomédical, il faut connaître les

moyens humains et matériels dont on dispose pour intervenir sur

les dispositifs médicaux, ainsi que les contrats de maintenance

existants. Cette situation n'est pas figée, elle évoluera

dans le temps en fonction :

• Des nouvelles compétences

• Des nouveaux dispositifs

• Des nouveaux contrats

• Des nouveaux moyens financiers, humains,

matériels

• Des nouveaux objectifs

III.3 Démarche d’assurance

qualité

Les services biomédicaux hospitaliers

doivent répondre à de nombreuses exigences réglementaires,

aux attentes des clients des services cliniques, médico-techniques

et administratifs. Pour cela, il leur est nécessaire de maîtriser

l’ensemble des processus qui contribuent à produire une prestation

de qualité reconnue par leurs clients.

La mise en œuvre d’une démarche

qualité au sein d’un service biomédical est nécessaire,

voire indispensable aujourd’hui afin de répondre à une évolution

permanente de la réglementation.

D’ailleurs certains ingénieurs

biomédicaux ont déjà participé à la

mise en place d’une démarche d’assurance qualité au niveau

des services d’imagerie médicale.

L’Assurance de la qualité suivant

la norme ISO 8402 correspond à :

« L'ensemble des activités

préétablies et systématiques mises en œuvre dans le

cadre du système qualité et démontrées en tant

que de besoin pour donner la confiance appropriée en ce qu'une entité

satisfera aux exigences de la qualité ».

Il faut préétablir ce que

l'on doit faire, le faire et apporter la preuve que cela a été

fait.

Nous présenterons dans les paragraphes

suivants un outil d’aide à la mise en place d’une démarche

d’assurance qualité ainsi que les principaux référentiels

afin de mener à bien les missions du service biomédical.

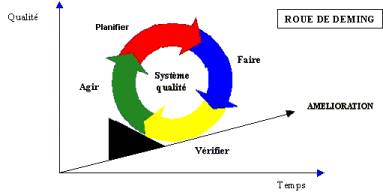

III.3.1 Le cycle P.D.C.A

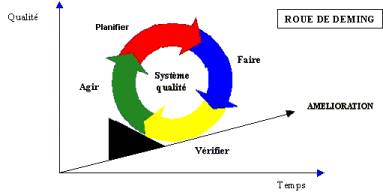

La qualité est un processus d’amélioration

continue basé sur les principes de la roue de DEMING couramment

appelé Cycle P.D.C.A. (Plan : planifier, Do : faire, Check

: vérifier, Act : agir)

Ce cycle s’apparente à la planification,

la mise en œuvre, à la maîtrise et à l’amélioration

continue des processus du système qualité.

La roue de Deming se décompose

en quatre phases :

• Planifier : établir les

objectifs et les processus nécessaires.

Cette phase est nécessaire pour

mettre en place une stratégie « ambitieuse et réaliste

» dans chaque processus.

• Faire :réalisation des processus.

Cette phase correspond à la mise

en place des dispositions présentées dans les plans d’actions.

• Vérifier : mesure et évaluation

des résultats obtenus.

Cette phase correspond à la vérification,

à l’évaluation des résultats et des progrès

obtenus.

• Agir : actions d’améliorations

envisagées

Cette phase correspond à la mise

en place d’actions correctives pour améliorer les processus

III.3.2 les référentiels

• L’accréditation

L’accréditation est une démarche

obligatoire pour tous les établissements de santé.

L'A.N.A.E.S. (Agence Nationale d'Accréditation

et d'Evaluation en Santé) est la structure compétente pour

gérer la procédure d'accréditation prévue par

l'ordonnance du 24 avril 1996 : « procédure d'évaluation

externe à un établissement de santé, effectuée

par des professionnels, indépendante de l'établissement et

de ses organismes de tutelle, évaluant l'ensemble de son fonctionnement

et de ses pratiques. Elle vise à assurer la sécurité

et la qualité des soins donnés au patient et à promouvoir

une politique d'amélioration continue de la qualité au sein

des établissements ».

Mais le manuel d’accréditation

qui accompagne cette démarche a pour objectif l’amélioration

continue de l’ensemble de l’établissement, toutes les missions d’un

service biomédical ne sont donc pas prises en considération

et évaluées.

• la certification

La certification ISO 9000 (version

2000) est une démarche volontaire et elle est le fruit d'un travail

reconnu par un organisme officiel suivant un référentiel

international. C'est la satisfaction de voir déclaré atteint

un objectif fixé par une entité compétente. Mais c'est

aussi la garantie de la mise en œuvre d'une organisation adaptée

qui formalise les relations internes du type "client/fournisseur".

La certification est la concrétisation

d'une démarche qui prouve la qualité d'un service.

Le seul changement significatif qu'apporte

l'édition 2000 par rapport à la version de 1994 est l'abandon

de l'approche procédurale en matière de gestion (qui définit

la manière dont vous contrôlez vos activités) au bénéfice

d'une approche fondée sur les processus (qui focalise sur ce que

vous faites).

Pour le service biomédical, la certification

peut être aussi, et surtout, un outil de management et d'amélioration

des pratiques. Mais elle réclame des efforts humains importants

et un coût financier pour sa mise en place.

• le guide des bonnes pratiques

biomédicales

Le guide des bonnes pratiques biomédicales

en établissements de santé apporte les éléments

de réponse pour atteindre les objectifs et remplir les missions

d’un service biomédical hospitalier. De plus, ce référentiel

prépare les services biomédicaux aux exigences d’obligation

de maintenance de traçabilité et de contrôle qualité

induites par le décret du 05 décembre 2001.

La mise en œuvre du Guide des bonnes pratiques

biomédicales est peut être la solution la plus adéquate

car elle repose sur des items fonctionnels et organisationnels. Ce référentiel

est le reflet de la profession biomédicale.

Etapes envisagées par

l’AFSSAPS

L’AFSSAPS a mis en place les étapes

suivantes pour permettre la mise en œuvre progressive de l’arrêté

:

-

la mise en œuvre d’un arrêté

fixant la composition du dossier de demande d’agrément des organismes

de contrôle de qualité externe qui a été publié

dans le Journal Officiel du 19 mars 2003.

-

la finalisation du référentiel

de contrôle qualité externe des installations de radiothérapie

est prévue courant 2004. En ce qui concerne le contrôle de

qualité interne, il a été soumis à la Direction

Générale de la Sûreté Nucléaire et de

la Radioprotection (DGSNR) et à l’Institut de Radioprotection et

de Sûreté Nucléaire (IRSN) en janvier 2003.

-

En ce qui concerne le contrôle

de qualité des dispositifs médicaux de diagnostic, il a été

décidé de mettre en place des groupes de travail :

-

groupe concernant les scanographes.

-

groupe concernant les dispositifs médicaux

de radiologie dentaire.

-

groupe concernant les ostéodensitomètres

(le référentiel devrait être publié assez rapidement

afin d’être en phase avec la campagne de dépistage de l’ostéoporose

en préparation au ministère de la santé).

-

groupe concernent les dispositifs médicaux

de radiologie (scénario pas évident vu la diversité

des dispositifs : équipement avec ou sans scopie, appareil mobile,

table télécommandée…).

Enfin, une réflexion doit également

être menée dans les années à venir sur :

-

la publication d’une circulaire d’application

du décret du 5 décembre 2001 et de l’arrêté

du 3 mars 2003.

-

l’élaboration d’un guide de bonnes

pratiques en obligation de maintenance et de contrôle de la qualité

des dispositifs médicaux

-

l’élaboration d’une liste des

dispositifs médicaux non radiogènes devant faire l’objet

d’un contrôle de la qualité et l’établissement du calendrier

de mise en œuvre.

-

la réalisation d’un bilan sur

la mise en œuvre de la réglementation et élargissement de

l’arrêté afin de créer un cadre organisationnel et

réglementaire uniforme pour l’ensemble des dispositifs médicaux.

Conclusion

Cette étude nous a permis de faire

ressortir les différentes répercussions au sein du service

biomédical quant à l’application de l’arrêté

du 3 mars 2003.

La mise en œuvre de la maintenance étant

une activité déjà établie au niveau des services

biomédicaux, l’arrêté n’entraîne pas de grande

modification à ce niveau. Elle ne fait que confirmer la métamorphose

du métier de technicien biomédical qui glisse progressivement

vers une fonction essentiellement préventive avec une part de plus

de plus importante de gestion.

En ce qui concerne les contrôles

de qualité internes, une répartition des tâches avec

les utilisateurs semble inévitable. D’ailleurs, une réflexion

pourrait être menée sur la formation de ‘’ Personne Compétente

en Contrôle Qualité ‘’.

Ces textes réglementaires associés

aux parutions des modalités AFSSAPS impliquent de définir

la responsabilité, la qualité et la formation du personnel

pour la réalisation de ces contrôles. Le ministère

de la santé et l’AFSSAPS à travers cette réglementation

visent implicitement la mise en œuvre d’une véritable politique

de maintenance clairement définie, validée par les instances

et portée à la connaissance des utilisateurs.

Interlocuteur idéal pour les échanges

et la communication entre les différents intervenants concernés

par l’arrêté, l’ingénieur biomédical avec le

soutien de la direction se place comme chef de file d’un groupe de compétences

multidisciplinaires pour la mise en œuvre de ces textes réglementaires.

Une démarche d’assurance qualité devient alors indispensable

pour relever ce défi. En effet, l’assurance qualité est seul

garant de la pérennité et de la reproductibilité du

processus mis en place.

Enfin, cet arrêté cadre parfaitement

avec les exigences actuelles : la sécurité et la qualité

des soins. Il s’inscrit dans la démarche qualité à

mettre en place dans les établissements de santé visant à

une évaluation permanente et une amélioration continue de

leur organisation.

Bien que le ministère de la Santé

veuille limiter les conséquences de cet arrêté ( les

parutions actuelles ne concernent que les installations pour lesquelles

une organisation était déjà en place), dans les années

à venir, des textes réglementaires vont s’appliquer à

d’autres dispositifs médicaux mobilisant de plus en plus le service

biomédical mais aussi le personnel médical. Les établissements

de santé pourront-ils alors allouer les moyens humains et financiers

nécessaires à la mise en oeuvre de ces textes ?

Bibliographie

Exigences réglementaires

• Arrêté du 3 mars

2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à

l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnées

aux articles L.5212-1 et D.665-5-3 du code de la santé publique,

NOR : SANP0320928A,

• Décret n° 2001-1154 du 5

décembre 2001 relatif à l’obligation de maintenance et au

contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus

à l’article L.5212-1 du code de la santé publique (3ème

partie : Décrets), JORF n° 284 du 7 décembre 2001, NOR

: MESP0123968D

• Loi n°98-535 du 1er juillet 98 J.O.

du 2 juillet 1998 relatif au renforcement de la veille sanitaire et contrôle

sécurité sanitaire des produits destinés à

l’homme.

• Directive 97/43/EURATOM du Conseil du

30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre

les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des

fins médicales.

• Décisions du 27 mars 2003 de

l’AFSSAPS fixant les modalités du contrôle de qualité

des installations de mammographie analogique, NOR SANM0321133S.

• Directive 93/42/CEE du Conseil du 14

juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO CE L-169 du 12 juillet

1993)

Ouvrages

• «50 questions sur la matériovigilance»

I. LUCAS-BALOUP édition SCROF sept.96

• «Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales

en Etablissement de Santé» G. FARGES, G. WAHART, J. DENAX,

H. METAYER et 45 co-auteurs,

• «Maintenance et contrôle

qualité : comment anticiper l’application du décret n°2001-1154»

article revue RBM news 2002 n°23 de E. PELTIER-F. PRODHOMME-G.FARGES-JP

CALISTE

• Norme AFNOR NF XPS 99-171 « Modèle

et définition pour l’établissement et la gestion du Registre

Sécurité, Qualité et Maintenance d’un D.M. »

édition AFNOR déc.2001

• « Mise en situation au métier

d’Ingénieur Biomédical et contrôle qualité en

radiologie » rapport de stage E. BERENGER session DESS TBH 2002-2003

• « Elaboration d’un outil d’auto

diagnostic du service biomédical afin d’évaluer ses prestations

face à ses obligations » rapport de stage R. GIGLEUX

session DESS TBH 2001-2002

• « Réécriture du

manuel concernant l’arrêté du 3 octobre 1995 » rapport

de stage F. PICOT session SPIBH 2000-2001

• « Contribution à une réflexion

sur le contrôle qualité en mammographie » rapport de

B. BILLON – C. VERALDO session SPIBH 2002-2003

• « Réalisation d’un outil

d’analyse prévisionnelle des coûts de maintenance liés

à l’application des règlements en vigueur » rapport

de G . GERMAIN session DESS TBH 2001-2002

• « Processus de mise en place et

d'évolution du guide des bonnes pratiques biomédicales en

établissements de santé » rapport de M. Dhorne,P. Tappie

session DESS TBH 2002-2003

• Etat de l'art des missions des services

biomédicaux, réflexions sur des bonnes pratiques de l'ingénierie

biomédicale, G. MANIBAL - C. RONCALLI , session DESS TBH 2000-2001

• Création d'un service biomédical

au Centre Hospitalier de Valence, Y. Rochais, Stage DESS TBH 1999

Sites Internet

- http://www.anaes.fr

- http://www.legifrance.gouv.fr

- http://utc.fr/~farges

- http://www.afssaps.sante.fr

- http://www.afnor.fr

Annexes

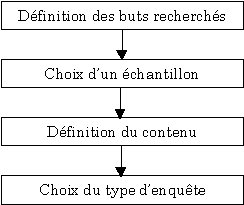

Annexe 1 : méthodologie

de l’élaboration d’une enquête :

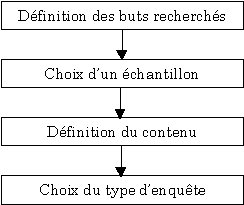

L'élaboration d'une enquête

pertinente doit être le fruit d'une réflexion afin de ne pas

recueillir des informations inappropriées ou inutiles aboutissant

à une mauvaise analyse et interprétation. A cet effet, il

convient de respecter une méthodologie. La littérature en

propose de nombreuses, cependant, le principe de base reste toujours le

même.

Les différentes étapes pour élaborer

une enquête

• Définition des buts recherchés

: Il est indispensable de s'interroger sur les objectifs à atteindre.

Cela permettra à la fois de s'assurer de la pertinence de chaque

question mais aussi de structurer leur enchaînement.

• Choix d'un échantillon : Un questionnaire

ne peut cibler qu'un type de client. Dans le contexte biomédical,

les clients sont les services cliniques et le service économique

Le choix du client doit être associé aux buts recherchés.

Ensuite, il est important de déterminer la ou les personnes, parmi

la catégorie de clients, qui sera sondée. En effet, le service

biomédical dispose de plusieurs interlocuteurs au sein d'un même

service clinique.

• Définition du contenu : Le contenu

du questionnaire doit traduire l'objectif de la recherche, en d'autres

termes, la question posée en fonction du but donné, doit

susciter une réponse en relation avec le but poursuivi et traduisant

fidèlement l'attitude de l'enquêté.

L'objectif de l'enquête étant

fixé, il suffit de préciser les thèmes à aborder.

Les questions doivent être simples

pour éviter l'incompréhension et au contraire susciter les

réponses vraies. Il faut distinguer les questions fermées

(à choix unique ou à choix multiple) des questions ouvertes

(numériques ou non numériques).

La technique dite de l'entonnoir, c'est

à dire une enquête commençant par des questions générales

et simples pour aborder progressivement des questions de plus en plus précises,

doit être appliquée.

Choix du type de l'enquête: L'enquête

peut être à administration :

- directe :

le client répond lui-même au questionnaire, sans la présence

d'un enquêteur.

- indirecte :

c'est une interview, l'enquêteur complète lui-même le

questionnaire à partir des réponses fournies par le client.

Dans le cas d'une enquête à

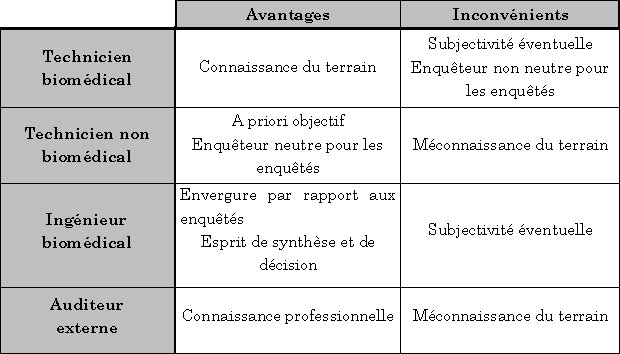

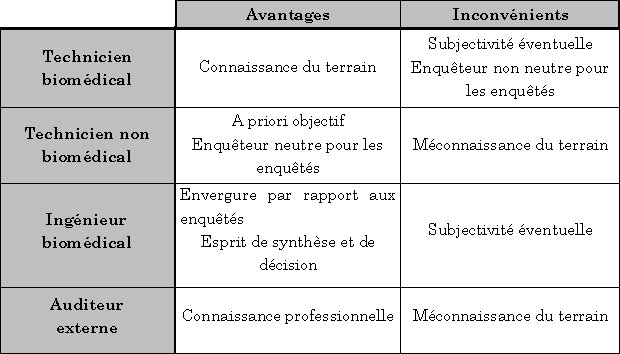

administration indirecte, il est nécessaire de réfléchir

sur le choix de l'enquêteur :

Choix de l'enquêteur pour l'enquête

de satisfaction client

Règles d'interprétation des résultats

d'une enquête :

Il n'existe pas de méthodologie «

type » permettant l'interprétation des résultats d'une enquête,

cependant quelques règles doivent être respectées afin de

mener, au plus juste, ce travail :

• Analyser les réponses

par type de questions.

• Prioriser les remarques manuscrites

: mettre en évidence les points négatifs.

• Outre le cliché initial donné