|

Avertissement

|

|

Si vous arrivez directement sur cette

page sachez que ce travail est un rapport

d'étudiant(e)s et doit être pris comme tel. Il

peut donc comporter des imperfections ou des

imprécisions que le lecteur doit admettre et donc

supporter. Il a été réalisé lors

de la période d'enseignement théorique

à l'UTC

et constitue avant-tout un travail de compilation

bibliographique, d'initiation et d'analyse sur des

thématiques associées aux technologies

biomédicales.

Nous ne faisons aucun

usage commercial et la duplication est libre. Si vous avez

des raisons de contester ce droit d'usage, merci

de nous en faire

part.

L'objectif de la présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et

d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas

d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme source

bibliographique. Bonne lecture...

|

|

Réference à rappeler

:

Les Laboratoires : Qualification du

matériel et implication des ingénieurs

biomédicaux, N.Aupetit, K.Vacher Projet DESS,

UTC, 1999, pp ,

URL :

https://www.utc.fr/~farges/dess/1999/Projets/HTBM/HTBM.htm

|

Les laboratoires

:

Qualification du matériel

et

Implication des Ingénieurs

biomédicaux

|

|

|

|

Nathalie AUPETIT

|

Karine VACHER

|

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons tout

d'abord adresser nos remerciements à Monsieur G. CHEVALLIER,

responsable du DESS et de notre projet, pour nous avoir suivi tout au

long de notre étude.

Nos remerciements vont

également à tous les membres du groupe de travail de

l'AP-HP : Mesdames CHAPELON, CLESSE, GRANGUILLAUME et Messieurs

FOUILLET, JAFFARD, MOUTY et VIOTTY. et tous les responsables de

service des laboratoires de l'ETS AP-HP : R. Debré,

Lariboisière, Bicètre, Broussais, A. Beclère,

Avicenne, Bichat, Trousseau, Pitié-Salpétrière,

Tenon et P. Brousse qui ont eu la gentillesse de répondre

à notre questionnaire.

Nous tenons

également à remercier toutes les ingénieurs

biomédicaux et les membres de leur service des

différents établissements hospitaliers qui nous ont

permis d'élaborer une grande partie de ce projet : Mesdames

BRUNEVAL, DEMAIRE, THEOLIER, PICOT et Messieurs TOUROUDE, N.GUYEN,

GUIZIER, MARECHAL, MARCHAND, PEMOIGNON, GARCIA, DARIANNE, THEVENET,

DURAND, DEMAINY, GAYON, LEVER, GIGONNET, LERAT, VALLET, SLUPECKI,

HUMBLOT, SICARD, GROSS, DURAND-GASSELIN, HOURS, CASTER, ANCELLIN, Le

LAY, TRIQUET, MARGAS, MARGUET, TALEC, BELLONE, MASSIOT et

CAVANIHAC.

INTRODUCTION

I- LES

LABORATOIRES

I-1 : Présentation

I-1.1 : Situation

et rôle dans l'hôpital

I-1.2 : Le

personnel de laboratoire

I-1.3 : Les

différents types de laboratoire

I-1.4 : Cycle

de vie de l'acte biologique

I-2 : Le

GBEA

I-2.1 : Présentation

générale

I-2.2 : Introduction

I.2.3 : Fonctionnement

I-2.4 :

Exécution des analyses

I-2.5 : Recherche

biomédicale

I-2.6 :

L'assurance qualité

I-2.7 : Archivage

I-2.8 : Implication

II- QUALIFICATION

DU MATERIEL DE LABORATOIRE

II-1 : Mise

en place d'un protocole

II-1.1 :Définition

de la qualification du matériel

II-1.2 : La

démarche

II-1.3 : Les

paramètres critiques

II-2 : Application

à L'ETS AP-HP

II-2.1 : Présentation

de L'ETS

II-2.2 : Le

matériel en transfusion

II-2.3 : Procédure

de vie d'un matériel

II-2.4 :

Audit interne

II-2.5 : La

qualification en transfusion sans assistance

biomédicale

II-3 : Conclusion

III-

L'INGENIEUR

BIOMEDICAL ET LES LABORATOIRES

III-1 : Le

pourquoi et le comment d'une enquête

III-2 : Analyse

de l'enquête nationale auprès des établissements

de soins publics

III-3 : Conclusion

CONCLUSION

GLOSSAIRE

ABREVIATIONS

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

L'actuelle politique de santé pousse les

établissements hospitaliers à entreprendre une

démarche qualité. Cette politique doit être

applicable à tous les services de soins, sans oublier les

laboratoires d'analyses qui jusqu'alors avaient été

délaissés. Leur place devient d'autant plus importante

qu'une partie de la qualité des soins dépend de la

qualité des résultats biologiques.

La mise en place du Guide des Bonnes Exécutions d'Analyse

(GBEA, arrêté du 2 novembre1994), assimilable à

une norme d'assurance qualité spécifiquement

conçue pour les laboratoires d'analyses médicales,

publics ou privés, entraîne des changements culturels et

des difficultés organisationnelles. Il est d'autant plus

difficile qu'elle nécessite des compétences

particulières seulement détenues par l'ingénieur

biomédical. L'implication de celui-ci est donc envisageable

sachant qu'il devra faire face à un secteur particulier,

mettant en avant une discipline pointue qui est la biologie

L'étude suivante débutera par une

présentation du monde biologique et du GBEA.

La qualité passe, entre autre, par la qualification du

matériel de laboratoire qui ne peut être

effectuée que dans des conditions optimales, par un personnel

compétent. La mise en place de la qualification sera

présentée en seconde partie au sein de l'Etablissement

de Transfusion Sanguine Assistance Publique des Hôpitaux de

Paris.

Suite à cet exemple, l'implication des ingénieurs

biomédicaux a été étudiée à

travers une enquête nationale auprès des

établissements hospitaliers publics. Elle a pour but

d'analyser l'état actuel de la collaboration du service

biomédical et des laboratoires et d'apporter à travers

ce constat, des solutions.

SOMMAIRE

|

I. LES

LABORATOIRES AU SEIN D'UN HOPITAL

|

I.1. Présentation

I.1.1.

Situation et rôle dans l'hôpital

Bien souvent à l'écart des services

d'hospitalisation le laboratoire, assure une aide au diagnostic non

négligeable. Il peut être laboratoire de recherche ou

laboratoire d'analyses biologiques.

L'analyse biologique est divisée en secteurs (biochimie,

hématologieÖ) qui sont répartis dans des

unités distinctes. Cette répartition se fait selon les

responsables de service, le directeur de l'établissement, la

taille et l'activité de l'établissement.

Son rôle dans la détermination d'un traitement

adapté au patient oblige certaines unités

(hématologie, hémostase, biochimie, transfusion

sanguine, microbiologie) a être de garde 24h /24 pour une

action rapide, voire vitale. Cette obligation peut se gérer en

effectuant un regroupement de ces activités dans un

laboratoire de garde qui focalisera son activité sur l'urgence

(Liquide-céphalo-rachidien, hémoculture, groupe

sanguin, numération formule sanguineÖ). La

détermination de l'urgence étant difficile à

évaluer dans certaines situations, ces laboratoires peuvent

être confrontés à une sur-activité

disproportionnée par rapport au dimension du laboratoire et

par rapport au personnel présent.

Par sa situation géographique au sein de l'hôpital,

le personnel de laboratoire peut avoir tendance à assimiler le

patient à un prélèvement et perd donc la notion

d'être vivant. Cette attitude se rencontre le plus souvent lors

d'une forte activité, mais elle est aussi le fruit de la

formation d'un personnel loin des patients et du rôle initial

de l'analyse biologique.

(retour sommaire)

I.1.2. Le

personnel de laboratoire

Le personnel au sein des laboratoires est très

diversifié. Cette diversification dépend de

l'activité du laboratoire, des besoins et des fiches de

postes.

On y rencontre de six à sept catégories

professionnelles :

Ø Les agents

hospitaliers :

Formation : aucune formation n'est

requise, si ce n'est de savoir lire et écrire.

Rôle : entretien des

laboratoires, réception et enregistrement des

prélèvements...

Ø Les aides

soignants :

Formation : niveau

3ème + concours d'accès + certificat

d'aptitude à la fonction d'aide (CAFA = 1

année).

Rôle : entretien des

laboratoires, réception et enregistrement des

prélèvements, secrétariat, aide

laboratoire...

Ø

Les infirmières :

Formation : baccalauréat + concours d'accès +

diplôme d'état d'infirmière (IDE = 3

années).

Rôle : l'infirmière n'apparaît que dans

certaines activités du laboratoire : le

prélèvement sanguin, la ponction de moelle, la

thérapie cellulaire,

le don de

produits sanguins ; et que dans un certain type de laboratoire :

l'hématologie, l'hémostase, la transfusion

sanguine.

Ø Les

techniciens :

Formation : baccalauréat + concours d'accès +

diplôme d'état de laboratoire en analyses

médicales (DELAM = 3 années), ou BTS ou DUT d'analyses

biologiques.

Rôle : assume toute la partie analytique du laboratoire, la

maintenance de premier niveau des matériels, les

contrôles qualité, le prélèvement sanguin

et toute la logistique associée à l'analyse...

Ø Les

surveillants de laboratoire :

Formation : techniciens ou infirmières + concours

d'accès + école des cadres (durée =1

année).

Rôle : encadrement du personnel paramédical,

logistique de tout le laboratoire...

Ø Les

médecins biologistes :

Formation : baccalauréat série scientifique +

spécialisation en biologie (5 années de

généraliste + 3 années de

spécialisation).

Rôle : assume la partie biologique de l'analyse

(interprétation des résultats, signature des

résultats, transmission), les contrôles qualités

et le suivi de la bonne marche du laboratoire au niveau

biologique...

Il peut aussi assumer une fonction d'encadrement en devenant

responsable de service.

Ø Le

secrétariat :

Il joue un rôle important dans la bonne marche du

laboratoire puisqu'il est très souvent le lien entre

toutes les unités et les services de soins.

(retour sommaire)

(retour paragraphe)

I.1.3Les

différents types de laboratoire

Ø Anatomo-pathologie : Etudie les

altérations matérielles des organismes

déterminées par l'état de maladie.

Il faut distinguer l'anatomie pathologique macroscopique,

étude au cours d'une autopsie ou sur une pièce

d'exérèse chirurgicale, et l'anatomie pathologique

microscopique, étude d'un tissu au microscope, après

diverses techniques de coupe et de coloration.

Ø Biochimie : Elle comporte : - l'étude

de la composition des substances formant les cellules, tissus,

organes, humeurs;

- l'étude des réactions qui se produisent dans les

organismes depuis l'apport extérieur (aliments) jusqu'à

l'élimination des déchets, avec tous les

mécanismes intermédiaires, dont l'ensemble constitue le

métabolisme générale dont les

éléments relatifs à chaque groupe de corps

constituent le métabolisme spécial (métabolisme

des glucides, protides, lipides...).

Ø Foeto-pathologie : Etude du

développement et des altérations du foetus. Le foetus

est le produit de la conception non encore arrivé à

terme, mais ayant déjà les formes de l'espèce

distincte et visibles à l'úil nu.

Ø Hématologie : Etude du sang sous tous

ses aspects morphologiques, physiologiques, chimiques et

génétiques. L'hématologie apporte son aide dans

le diagnostic, l'évolution et le traitement des maladies du

sang et des organes hématopoïétiques.

Ø Hémostase : Etude des mécanismes

permettant de stopper l'écoulement du sang. Cette étude

vérifie le maintien de tous les composants (facteurs de la

coagulation, temps de céphaline activéeÖ) qui

assurent l'hémostase spontanée des petites plaies.

Ø Immunologie : Etudie les

phénomènes d'immunité et leurs

conséquences prophylactiques ou thérapeutiques.

L'immunité étant l'état d'un organisme qui

résiste, sans manifestations pathologiques, à une

infection à laquelle un autre organisme, placé dans les

mêmes conditions, réagit par une évolution

morbide. Dans le cas de certaines immunodéficiences, le

laboratoire d'immunologie est amené à fabriquer des

anticorps monoclonaux, des concentrés d'albumine...

Ø Mycologie : Etudie scientifiquement les

champignons et les maladies dermatologiques, gynécologiques

qui en découlent.

Ø Microbiologie : Ensemble des disciplines

biologiques qui s'occupent de tous les organismes microscopiques et

ultramicroscopiques. Les micro-organismes sont des êtres

unicellulaires qui causent des maladies infectieuses.

Ø Parasitologie : Diagnostique et étudie

les parasites de l'homme. Le parasite est un animal ou un

végétal qui se nourrit de façon

nécessaire et permanente (ou prolongée) au

dépend d'un hôte d'une espèce différente,

sur ou dans les tissus duquel il vit fixé, en l'affaiblissant,

sans le tuer.

Ø Pharmacologie : Etudie l'incidence des

médicaments sur l'organisme. Elle vérifie qu'il n'y a

pas d'altération des fonctions organiques et anatomiques suite

à la prise et à la posologie du médicament.

Ø Sérologie : Elle assure le

dépistage des anticorps, microbes ou autres, dans les

sérums ou les liquides organiques. Elle participe au

diagnostic d'un grand nombre de maladies dont l'agent

pathogène est difficile ou impossible à mettre en

évidence : syphilis, kyste hydatique, mononucléose

infectieuse, paludismeÖ.

Ø Toxicologie : Science qui s'occupe des

poisons, leurs effets sur l'organisme et de leur identification.

Ø Transfusion sanguine : Etude des

différents composants et paramètres qui interviennent

en pré et post transfusionnel. La transfusion est une

méthode qui consiste à injecter par voie intraveineuse

des produits sanguins labiles (sang, plasma, plaquettesÖ) d'un

sujet sain à un receveur (malade ou blessé) de groupe

identique ou compatible.

Ø Virologie : Partie de la microbiologie qui

étudie les virus filtrants. Un virus est un agent

pathogène ultramicroscopique, ne pouvant croître que

dans des cellules vivantes. Il peut aussi traverser les filtres qui

arrêtent habituellement les bactéries et sont invisibles

au microscope optique.

Certaines de ces activités peuvent être

regroupées dans une même unité selon les

établissements.

(retour sommaire)

I.1.4.

Cycle de vie de l'acte biologique

Pour que le résultat de l'analyse soit fiable, il faut que

toutes les étapes entre le patient et la transmission (cf.

figure 1) soient obligatoires et soumises

à des procédures.

Une erreur commise à un niveau de cette chaîne peut

entraîner des erreurs graves sur le diagnostic final.

Figure 1 : Cycle de vie de l'acte

biologique

(retour sommaire)

I.2. Le

Guide des Bonnes Exécutions d'Analyses

(GBEA)

I.2.1. Présentation

générale

Début 1994, à la suite de contrôles

effectués dans des laboratoires d'Analyses de Biologie

Médicale, est apparue la nécessité de mettre en

place, en biologie, l'équivalent du guide des Bonnes Pratiques

de Fabrication (BPF) établi en 1978. L'objectif étant

de régir le fonctionnement des laboratoires dans

l'environnement actuel, c'est à dire malgré la

maîtrise des coûts.

Suite au travail du professeur Rousselet (Hôpital

Lariboisière) et de son groupe, sous couvert de la Direction

Générale de la Santé (DGS), le GBEA est apparu

au Journal Officiel du 4 décembre 1994. Il a été

mis en place à partir de l'arrêté du 2 novembre

1994 relatif à la bonne exécution des analyses de

biologie médicale. Il s'agit de règles auxquelles

doivent se conformer les laboratoires d'analyses de biologie

médicale, publics ou privés, en application d'un texte

(décret n°93-354 du 15 mars 1993) relatif aux conditions

d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie

médicale. Cet arrêté a pris effet le

1er janvier 1995.

Afin de mettre à exécution cet arrêté

il a fallu appliquer quelques règles simples.

ü les

procédures décrivant le " comment fait-on ? ".

ü les

procédures doivent être : standardisées,

acceptées et appliquées par tous.

ü tout ce qui

n'est pas écrit : n'est pas.

ü tout ce qui

n'est pas référencé et retrouvable : n'est

pas.

Le guide est composé de six parties définissant

chacune des points précis.

(retour sommaire)

I.2.2.

Introduction

Elle reprend l'objet d'un tel guide. Le GBEA est un guide qui

s'adresse à toutes les personnes travaillant au sein des

laboratoires et devient un instrument au service de la

qualité. La qualité se traduit par la satisfaction du

patient ou de l'utilisateur final. La recherche de la qualité

doit être la préoccupation essentielle et constante de

tout biologiste. La bonne exécution des analyses de biologie

médicale est une des conditions déterminantes de cette

qualité.

La deuxième partie de l'introduction définit les

principaux termes utilisés quand on parle de qualité et

plus particulièrement au sein d'un laboratoire d'analyses.

Elle définit également des termes propres au

fonctionnement d'un laboratoire : échantillons, compte rendu

d'analyses, prélèvementÖ

(retour sommaire)

I.2.3. Fonctionnement

Le guide édicte des règles générales de

fonctionnement concernant l'organisation du service, l'installation,

l'instrumentation, les matériels et réactifs,

l'informatique et l'élimination des déchets.

ü Organisation

Cette partie définit les obligations de la direction et des

responsables de laboratoire des établissements de

santé, celles des biologistes et du personnel.

~ Obligation de la direction en ce qui concerne le personnel,

les procédures opératoires, les installations,

l'instrumentation, les produits consommables et les

réactifs.

~ Obligation du biologiste en ce qui concerne

les comptes rendus d'analyses.

~ Obligation du personnel qui doit se conformer aux

procédures et appliquer le guide.

ü Installation

Ce paragraphe définit des dispositions sur

l'aménagement, l'entretien et la sécurité.

ü Instrumentation

Un laboratoire doit avoir à sa disposition le

matériel adéquat pour réaliser les analyses dans

les meilleures conditions possibles. Selon le type de laboratoire,

une liste de matériels à posséder

obligatoirement est définie.

ü Matériels et réactifs

Cette partie fait appel aux obligations vis à vis de

l'Agence du médicament concernant certains réactifs. Il

est également fait référence aux réactifs

préparés au sein du laboratoire (date de

préparation...), à la stabilité des

réactifs, aux réactifs périmés et ceux

présentant un caractère toxique.

ü Informatique

Il est fait référence au respect de la

confidentialité des résultats.

ü Elimination des déchets

Le guide instaure la mise en place d'une filière

d'élimination des déchets afin de respecter la

santé du personnel et de ne pas polluer l'environnement. Il

est fait la distinction de trois catégories de produits

à risque : déchets potentiellement contaminés,

produits toxiques, produits radioactifs et chimiques.

(retour sommaire)

I.2.4.Exécution des

analyses

Des règles sont définis pour des points bien

particuliers entrant dans le cycle de vie d'un

prélèvement.

ü

Procédures

Ce paragraphe rappelle l'importance des procédures

opératoires écrites au sein d'un laboratoire.

Le personnel doit les appliquer et les respecter.

ü

Prélèvement, identification, conservation et

élimination des échantillons

Le guide spécifie les conditions de réalisation d'un

prélèvement et les personnes habilitées à

le faire. Il est nécessaire d'utiliser du matériel

conçu pour respecter les conditions d'hygiène et de

sécurité.

Un des points essentiel est l'identification correcte de tous les

tubes contenant un échantillon. L'étiquetage doit

être réalisé de manière à ne faire

aucune confusion concernant l'identification du patient. De plus, une

fiche de renseignements doit être faite afin d'assurer la

traçabilité.

Les règles d'hygiène et de sécurité

doivent être respectées afin d'éviter la

contamination du personnel et de l'environnement.

ü

Validation des résultats

La validation doit être double. Elle comporte une validation

analytique (personnel d'exécution sous responsabilité

du biologiste) et une validation biologique (par le biologiste).

ü

Expression des résultats et compte rendu

d'analyse

Les résultats doivent être rendus suivant des

conditions bien précises et sans équivoque. Ils doivent

toujours spécifier le nom du laboratoire ayant effectué

l'analyse.

ü

Transmission des résultats

Elle doit toujours respecter le secret professionnel et la

confidentialité. Il est également fait

référence aux comportements à adopter lorsque le

résultat présage un résultat fatal pour le

patient concerné.

(retour sommaire)

I.2.5.Recherche

biomédicale

Il existe des règles particulières lorsque les analyses

entrent dans le cadre du livre II bis du code de la

santé publique. Il est fait référence aux

conditions d'établissement du protocole expérimental,

à sa réalisation et à l'écriture du

compte rendu.

(retour sommaire)

I.2.6.

L'assurance

qualité

Il est nécessaire que tout laboratoire possède un

système d'assurance qualité s'appliquant à tous

les niveaux de réalisation d'une analyse. Tout le personnel

est concerné par ce système d'assurance qualité.

Il doit être permanent et il doit toujours existé une

trace de sa mise en place. Son respect passe par plusieurs points

:

ü

Responsabilités de la personne chargée de

l'assurance de qualité

Il doit être placé sous la responsabilité d'un

biologiste qui devra avoir la formation, la compétence et

l'expérience nécessaire pour accomplir dans les

meilleures conditions sa tâche.

Le guide décrit les responsabilités de cette

personne vis à vis du personnel exécutant, la gestion

des procédures et la gestion du contrôle

qualité.

ü

Evaluation Externe de la Qualité (EEQ)

Il est fait référence au contrôle de

qualité national, qui correspond à une

évaluation externe. Elle est obligatoire et doit être un

reflet exact de la pratique. L'analyse des résultats doit

entraîner une action correctrice à consigner en cas

d'erreur. La répétition d'erreurs ou des erreurs graves

entraînent un contrôle de bonne exécution des

laboratoires.

Le laboratoire peut aussi participer à des contrôles

organisés par des sociétés scientifiques ou des

groupements de biologistes.

ü

Contrôle de Qualité Interne (CQI)

Il doit être effectué par des personnes

habilitées à le faire et est indispensable pour

déceler des erreurs de mesure afin d'y remédier le plus

rapidement possible.

(retour sommaire)

I.2.7.Archivage

Les archives doivent contenir un minimum de relevés qui sont

(entre autre) :

- les résultats des contrôles effectués en

interne.

- les comptes rendus des analyses effectuées par le

contrôle national de qualité.

- les procédure.

- les documents relatifs aux instruments, à la maintenance,

aux réactifs et aux consommables.

- les documents relatifs à l'enlèvement des

déchets.

La durée de conservation de ces différents documents

est variable.

Les archives doivent être entreposées dans un local

adapté à cet usage, permettant la conservation des

documents sans aucune altération.

(retour sommaire)

I.2.8.Implication

L'introduction de ce guide dans les laboratoires d'analyses

médicales bouscule et va bousculer les habitudes de chaque

biologiste et techniciens afin d'assurer et améliorer la

qualité. Sa mise en place entraîne de nombreux

problèmes : humains, organisationnels, financiersÖ

Malgré toutes les contraintes qu'il entraîne, son but

est d'assurer une qualité totale du résultat final

sachant qu'elle doit donc être appliquée à toutes

les étapes d'une analyse (cf. I.1.4.) :

- pré-analytique

en effectuant le prélèvement dans les meilleurs

conditions possibles d'hygiène et sécurité, en

notant les conditions dans lesquels il a été

réalisé (heure, état du patientÖ) et en

assurant une bonne identification du patient.

- analytique en

utilisant le matériel approprié à l'analyse et

en utilisant des consommables et réactifs fiables (importance

de leur identification).

- post-analytique en

assurant une bonne transmission des résultats.

En réunissant tous ces facteurs, la sécurité

du patient sera respectée.

(retour sommaire)

|

II. QUALIFICATION

DU MATERIEL DE LABORATOIRE

|

II.1. Mise

en place d'un protocole

La qualification du matériel, utilisée dans un

processus de qualité est une exigence exprimée dans de

nombreux référentiels. Dans le cas des laboratoires

d'analyses et de recherche, il en existe de nombreux, tels que les

Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), les Bonnes Pratiques de

Laboratoire (BPL), le Guide de Bonne Exécution des Analyses

(GBEA), les normes ISO 9000, qui rendent obligatoire la

qualification. Il faut considérer que les laboratoires

s'automatisent de plus en plus et que le rendu du résultat du

patient dépend, entre autre, de la fiabilité du

matériel.

La qualification du matériel de laboratoire concerne donc

tous les laboratoires mono-tâches, pluridisciplinaires,

semi-automatisés ou automatisés ainsi que tous les

types de matériel (de la pipette à l'automate

multi-analyses).

Il faut cependant garder en mémoire que seul les appareils

qui ont une incidence sur la qualité du résultat

(produit ou service) doivent être qualifiés. Il

apparaît, aussi que le choix de qualifier ou non un

matériel est sous la responsabilité du responsable de

service.

(retour

sommaire)

II.1.1. Définition

de la qualification du matériel

Ce sont des opérations qui consistent à

démontrer qu'un matériel fonctionne correctement et

donne réellement les résultats attendus.

Elles comprennent la qualification à réception

(état de recette) et la qualification opérationnelle

(état d'essai).

La qualification du matériel au laboratoire se trouve, si

nécessaire, incluse dans un concept plus large de validation

du système analytique interactif matériel -

méthode - réactif.

(retour sommaire)

II.1.2. La

démarche

Elle est une étape importante dans la démarche de

réponse par rapport à un cahier des charges

établi. Il faut donc l'introduire dans la vie de l'appareil

grâce à la préparation et la rédaction

d'un protocole (informations nécessaires au bon

déroulement de la qualification). La rédaction de ce

protocole nécessite obligatoirement d'y introduire des

renseignements sur le matériel (statut et utilisation), le

type de qualification à effectuer, la documentation et les

référentiels, les modes opératoires (protocoles

techniques), les éléments de sortie, les fiches

d'interventions et l'archivage.

1 - Le matériel :

Ä

Identification et statut :

Il est indispensable d'identifier correctement le matériel

concerné par le protocole.

Il convient de noter :

- le nom du fournisseur.

- la marque.

- le type.

- le numéro de série.

- le numéro d'inventaire.

- l'emplacement de l'appareil (numéro de la

pièce laboratoire) qui doit éventuellement renvoyer

à un plan.

Il convient aussi de faire apparaître le statut de

l'appareil (prêt, location, vente, achat...). Ce statut est

susceptible de changer, dans ce cas, le changement doit être

tracé par un amendement au protocole.

Ä

Objectifs d'utilisation :

Le rôle de l'appareil dans le processus d'analyse du

laboratoire et la description des objectifs d'utilisation (vitesse de

lecture, plage de vitesse de centrifugation, gamme des prises d'essai

usuelles pour un automate de prélèvement...) doivent

permettre de mieux connaître les différents

paramètres qui devront être contrôlés ou

vérifiés.

2 - Type de qualification

effectuée

Ä

Qualification à réception :

Il s'agit de vérifier et contrôler un certains nombres

d'éléments :

- adéquation entre le bon de livraison et le

bon de commande

- aspect visuel du modèle,

détérioration...

- état de fonctionnement par mise sous tension

(s' il y a lieu)

- vérification et attestation des tests

effectués par la société de

vérification habilitée

Ä

Qualification opérationnelle :

Les paramètres à mesurer ou à tester sont les

paramètres critiques pour juger des performances de l'appareil

par rapport au cahier des charges. Ils doivent, entre autre, tenir

compte des recommandations du fournisseur, des utilisateurs et des

référentiels.

Ces paramètres se mesurent ou se contrôlent

grâce à des équipements de contrôle de

mesure et d'essai. Tous ces paramètres doivent être

soumis à des critères d'acceptation.

Il est très important d'exploiter correctement toutes ces

données.

La qualification opérationnelle est soumise à une

planification au sein du laboratoire. Elle peut faire suite à

des actions de maintenance (préventive ou curative), à

une validation non conforme (de l'analyse pratiquée ou de

l'appareil), à un changement d'emplacement dans le laboratoire

ou hors du laboratoire (lors d'un prêt) ou tout simplement par

rapport à une fréquence préétablie (en

fonction des recommandations du constructeur ou du bon sens de

l'utilisateur).

Dans des cas bien précis, comme une validation de technique

non conforme, il est possible d'envisager une qualification partielle

qui ne couvrira que certaines fonctions ou gammes d'utilisation du

matériel. L'utilisation des fonctions ou gammes non

qualifiées est alors exclue pour un moment (le temps de

refaire la technique) et soumise par la suite (à la fin de la

technique) à une nouvelle qualification partielle.

Attention ! Tous les paramètres doivent être

requalifiés avant toute réutilisation de

l'appareil.

Les équipements de contrôle de mesure et d'essai :

Ils doivent être parfaitement identifiés et

raccordés à la chaîne métrologique

nationale (lorsque le raccordement est possible) et qu'ils aient

obtenu leur certificat d'étalonnage ou un constat de

vérification.

Il faut que ces équipements soient adaptés aux

mesures spécifiques à faire en terme de

sensibilité, précision et justesse.

Métrologie (NF X 07-010) : La métrologie

regroupe tous les aspects (théoriques et pratiques) se

rapportant aux mesurages, quelque soit l'incertitude de ceux-ci, le

domaine de la science et de la technologie.

Les constats de vérification des moyens de mesure sont

concernés par la norme FD X 07-011 et le raccordement des

résultats de mesure aux étalons, par la norme FD X

07-015.

Les critères d'acceptation : Ils sont fixés

pour chaque paramètre à étudier dès la

conception du cahier de charges (clauses techniques).

Il est parfois impossible de fixer ces paramètres par

rapport aux clauses techniques, soit parce qu'elles n'ont pas

été spécifiées dans le cahier des

charges, soit parce que l'appareil date de plusieurs années

(perte des références techniques), soit parce qu'il y a

eu des changements de sites (l'appareil a bougé sans

être accompagné de ses spécificités

techniques). Il faut donc, dans ce cas, recontacter le fournisseur et

redéfinir les critères d'acceptation ou de rejet.

(retour sommaire)

3 - Documentations et

référentiels

Il s'agit de lister et de donner les références des

documents entrants nécessaires à la rédaction et

à l'application du protocole de qualification. Il s'agit :

- du cahier des charges.

- de la documentation du fournisseur (modes

opératoires, schémas électriques et

mécaniques, certificats divers : conformité CE du

matériel....) ainsi que le nom du responsable du service

après vente et son numéro de

téléphone.

- les procédures générales

du laboratoire pouvant être utilisées pour la

qualification du matériel.

- les normes techniques.

- les normes d'hygiène et de

sécurité.

4 - Modes opératoires

Ils indiquent pour chaque type de matériel le type de

qualification à réception et de qualification

opérationnelle qu'il faut effectuer. Ils indiquent aussi le

type d'équipement de contrôle de mesure et d'essai qu'il

faut utiliser ainsi que les critères d'acceptation de ces

mesures. Le tout sera complété par une fiche

d'intervention pour le recueil des données.

Attention ! Les modes opératoires sont

spécifiques à chaque type de matériel et sont

mis en place selon les normes en vigueur et selon les indications du

fournisseur (documentation technique).

(retour sommaire)

5 - Les éléments de sortie

La nature des éléments des sortie est double :

- Les supports de recueil des données brutes : ils

concernent la destination de ces données brutes (les

destinataires), l'analyse des résultats et le lieu

d'archivage.

- Les produits ou échantillons entrés en contact

avec le matériel qualifié : certain mode

opératoire font intervenir des solutions de test (eau,

colorant...) qui devront être éliminées à

l'issue des essais. Dans le cas de l'utilisation de produits

biologiques (liquide céphalo-rachidien, sang...), il convient

de suivre la procédure d'hygiène spécifique au

laboratoire.

6 - Les fiches d'intervention

Il s'agit de décrire les règles et le formalisme du

recueil des données brutes et de lister les supports de

recueil.

Dans le cas de la qualification du matériel, une fiche

d'intervention listant tous les éléments

nécessaires à une bonne traçabilité,

paraît le document le mieux adapté.

Cette fiche d'intervention peut être associée

à une fiche d'incident ou bien les deux ne peuvent faire

qu'une.

7 - Archivage

L'ensemble des documents relatifs à la qualification du

matériel de laboratoire (protocole, fiche d'intervention...)

sera archivé selon la procédure générale

d'archivage des documents du laboratoire.

8 - Conclusion

L'ensemble de ces étapes est nécessaire pour la

rédaction d'un protocole de qualification adapté.

Cependant, lors de ces étapes il a été omis

les responsabilités du personnel et ses compétences.

Ces deux paramètres, qui seront traités dans un

prochain chapitre(II.2.1.), sont bien sûr obligatoires pour une

bonne gestion de la qualification au sein du laboratoire.

(retour sommaire)

II.1.3. Les

paramètres critiques

La qualification du matériel étant une démarche

permettant de prouver l'aptitude du matériel à remplir

les fonctions attendues, elle conduit par la même à la

maîtrise des paramètres critiques lors de son

utilisation.

Elle devra donc vérifier :

- l'exactitude des

mesures.

- la dérive.

- la

fidélité.

- la

répétabilité des résultats.

- la

reproductibilité des résultats.

- la fiabilité et

la justesse.

Le tout doit être confirmé par une validation.

La validation est la confirmation par examen et par apport de preuves

tangibles que les exigences particulières pour un usage

spécifique prévu sont satisfaites. La validation

s'effectue sur le produit final dans des conditions d'utilisation

définies. Plusieurs validations peuvent être

effectuées s'il y a différents usages

prévus.

A matériel différent,

qualification différente : étalonnage, calibration,

pesée...

(retour sommaire)

II.2. Application

à l'Etablissement de Transfusion Sanguine Assistance Publique

ñ Hôpitaux de Paris

L'établissement de Transfusion Sanguine de l'Assistance

Publique Hôpitaux de Paris (ETS AP-HP) a mis en place depuis le

mois de juin des groupes qui travaillent sur la qualité dans

trois domaines essentiels (prélèvement des donneurs,

distribution des produits sanguins labiles, matériel). Cette

démarche a été entreprise, avec la participation

de biologistes, de surveillants de laboratoire et de Madame F.Paris,

responsable de la qualité au siège de la

transfusion.

Elle a pour but d'évaluer l'état actuel des choses,

de guider les sites en leur apportant des informations

adéquates à l'installation et à

l'homogénéisation de cette démarche.

De part la loi n°98-535 du 1er Juillet 1998

relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle

de la sécurité sanitaire des produits destinés

à l'homme, l'ETS AP-HP ne connaît pas encore sa

destinée mais par l'intermédiaire de cette

homogénéisation, elle facilite sa

réorganisation. Le remplacement de l'Agence Française

du Sang par un Etablissement Français du Sang (EFS) qui

deviendrait le gestionnaire unique du service public transfusionnel,

oblige une réorganisation importante de l'ETS AP-HP

(personnel, financier...).

(retour sommaire)

II.2.1. Présentation de

l'ETS AP-HP

L'ETS représente 26 sites (cf. Figure 2)

et un siège, répartis sur Paris et sa proche banlieue.

Ces sites sont situés dans les établissements de soins

de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

Le siège est constitué de six divisions :

- la direction générale.

- les achats et qualité.

- les finances.

- les ressources humaines.

- la formation.

- l'informatique.

Par son statut d'établissement à part

entière, on retrouve aussi un représentant syndical FO,

CFDT, CRC.

En ce qui concerne les achats, ils s'effectuent au niveau du

siège après que chaque site ait fait parvenir son plan

d'équipement. Celui-ci sera discuté avec les

intéressés et sera réévalué selon

les priorités.

Figure 2 : Les sites de

l'AP-HP

Ä Le personnel

:

La transfusion sanguine regroupe sept catégories de

personnel de laboratoire.

Par la diversité du personnel, donc par la

diversité des formations, on pourrait croire que la mise en

place des contrôles qualité du matériel sera

aisé. Or, il n'en est rien puisqu'aucune de ces personnes

n'a de formation initiale en qualité et en techniques

biomédicales. Pour bien des utilisateurs de

matériel, le contrôle qualité de celui-ci ne

fait pas parti de leurs attributions et n'est sûrement pas

une priorité dans leur planning.

Pour la bonne gestion de la qualification, il faut donc qu'elle

se trouve sous la responsabilité d'un membre de

l'équipe qui aura :

- la motivation,

- les compétences nécessaires,

- une grande disponibilité.

Cette personne sera chargée du suivi du planning, de la

finalisation du protocole, du bon déroulement du recueil

des données, de la coordination des actions, de l'analyse

et de la discussion des résultats puis de

l'élaboration de la conclusion finale.

Il est nécessaire que le responsable de la qualification

soit en contact permanent avec un membre des services

biomédicaux, un membre du service achat, le responsable

qualité et chaque fournisseur.

Tout le personnel effectuant les tests de qualification devra

avoir été formé à l'utilisation du

matériel par le fournisseur ou par toute personne en ayant

les compétences et avoir connaissance des procédures

d'hygiène et sécurité s'y rapportant.

Ä Les

unités d'analyse et de recherche à l'ETS

AP-HP

On trouve de nombreuses unités au sein de l'ETS qui sont

:

ü

Préparation-transformation des produits sanguins

: Poolage, irradiation, filtrationÖ, des produits

sanguins.

ü

Qualification biologique des dons : Numération

formule sanguine, culture bactériologique...

Vérification de la transformation et du

conditionnement des produits sanguins grâce à

des contrôles qualité.

ü

Distribution : Gestion des produits sanguins finis,

distribution aux patients, hémovigilance.

ü

Immuno-Hématologie : Groupage sanguin, recherche

et identification des anticorps iréguliers dans le

sérum, coombs direct, phénotypageÖ

ü Biologie

moléculaire : Elle a pour but d'affiner et de

confirmer la détection virale faite en

sérologie. Elle permet aussi une identification

précise de l'agent pathogène en

présence.

Virus concernés : HIV, HAV, HCV,

HBVÖ

ü

Virologie sérologie : Recherche

d'anticorps spécifiques à une infection virale

dans le sérum des patients

Virus concernés : HIV, HCV, HAV, HTLV,

HBVÖ

ü

HLA-cytologie : Laboratoire d'histocompatibilité

:Anticorps anti HLAÖ

ü

Cryo-congélation : Congélation des

produits biologiques après un certain nombre de

traitements.

ü

Sérothéque : Archivage des sérums

patients.

ü

Thérapie cellulaire : Concerne tous les

traitements imposés aux moelles osseuses, cellules

souches, sang de cordonÖ

ü

Hémostase : Temps de céphaline

activée, temps de QuickÖ

ü

Laboratoire Macrophage.

ü Anticorps

monoclonaux.

ü Banque de

cornées.

ü Banque de

tissus.

Les différentes unités présentent en

transfusion sont classifiées en groupes de " risques

biologiques ". :

- P1 (Pas de risques pour le personnel) :

Immuno-hématologie, distribution des produits

sanguins...

- P2 (Risques sévères et

transmissibles pour le personnel) : Sérologie,

qualification des dons, préparation et

transformation des produits sanguins...

- P3 (Risques graves et mortelles pour le

personnel) : Virologie, biologie

moléculaire...

Ces unités devraient donc avoir des niveaux de

confinement différents. Par manque de moyens financiers,

à cause de structures mal adaptées et aussi parfois

par un manque de connaissance des réglementations en

vigueur, cela n'est pas toujours le cas.

(retour sommaire)

II.2.2

: Le matériel en

transfusion :

Ä L'inventaire :

L'inventaire du matériel de l'ETS date du 25 novembre 1998. Il

regroupe tous les sites sous un inventaire unique et

général.

Il est constitué d'environ 4000 matériels au sein

des laboratoires dont 3000 sont concernés par le

contrôle qualité. La liste des différents

matériels se trouve en annexe 2.

- Présentation de l'inventaire :

Plusieurs renseignements sont donnés

pour chaque appareil qui sont :

- Nom du site où se trouve l'appareil

concerné.

- Numéro d'inventaire.

- Activité du site.

- Nature du bien.

- Code CNEH.

- Désignation CNEH.

- Libellé complémentaire.

- Marque de l'appareil.

- Fournisseur.

- Code fournisseur.

- Type du modèle.

- Numéro de série.

Sa mise en place récente ne permet pas encore

d'apprécier son impact sur la gestion de la qualification.

Cependant, il devrait permettre des contrôles qualité

plus adapté à chaque type/modèle d'appareil et

marques.

Ä Les

fabricants

Ils sont au nombre de 120 environ.

La complexité des achats et des contrôles

qualité à l'ETS peut sûrement s'expliquer par la

diversité des fabricants pour un matériel

identique.

A titre d'exemple :

- Congélateurs à ñ20°C : 15

fabricants.

- Agitateurs : 7 fabricants.

- Soudeuses : 6 fabricants.

- Microscopes : 7 fabricants.

- Balances : 6 fabricants.

Il apparaît clair qu'il est plus difficile de gérer

la maintenance (contrats, pièces de rechange pour la

maintenance de niveau un...), l'entretien spécifique et les

contrôles qualité (paramètres, instruments de

mesure et d'essai...) dans ces conditions.

(retour sommaire)

II.2.3

: Procédure de vie d'un

matériel

La qualification de réception et opérationnelle d'un

matériel s'inscrit dans le cycle de vie d'un matériel,

régit par une procédure.

Ä

Procédure de vie d'un matériel :

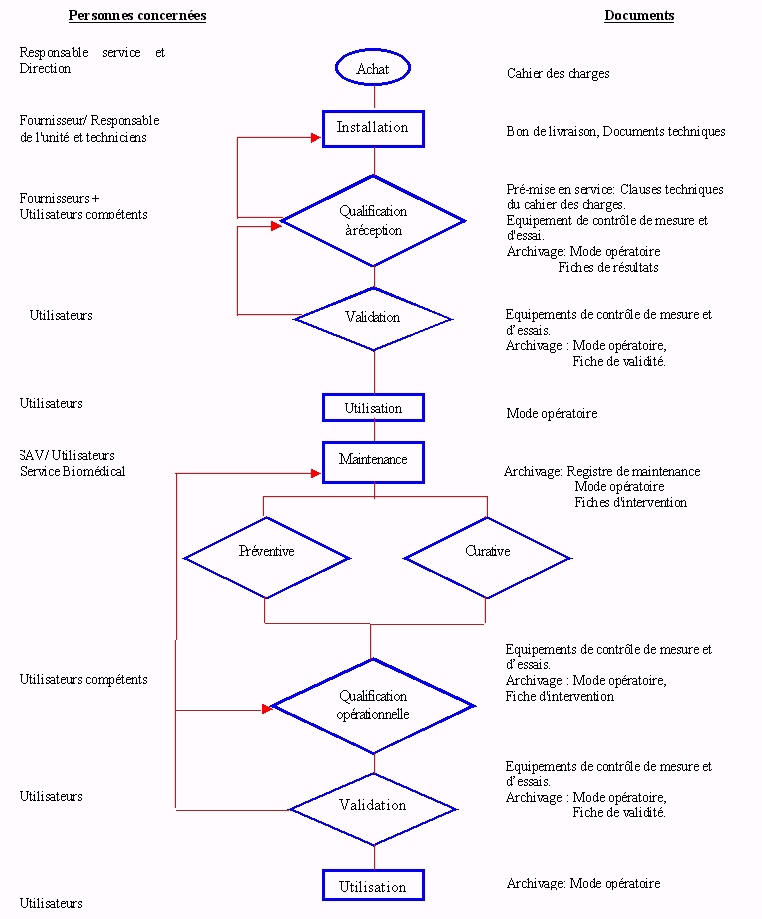

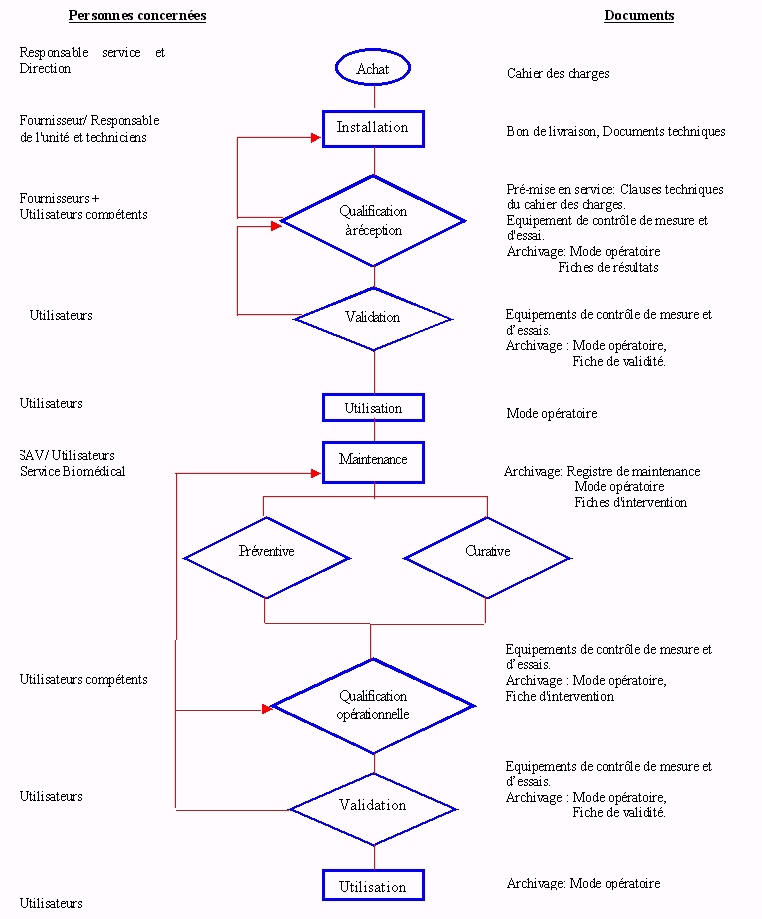

L'organigramme de la procédure est

représenté sur la figure

n°3.

Cette procédure de vie sera accompagnée de

procédures parallèles, telles que :

- gestion des achats.

- qualification du matériel.

- validation du matériel.

- maintenance du matériel.

- gestion des anomalies.

- archivage des données.

Figure 3 : Procédure de

vie d'un matériel

(retour sommaire)

Ä Mode

opératoire

Proposition de deux types de mode opératoire selon les

conseils du constructeur et le bon sens de l'utilisateur.

Ces modes opératoires concernent les réglages et

contrôles mais ils pourraient aussi concerner la maintenance de

niveau un.

1er mode opératoire : Qualification

à réception d'un incubateur de microplaque IPS

ü Appareils

concernés :

L'ensemble des appareils IPS (monoñtension, bi-tension non

CEM, bi-tension CEM) neufs ou provenant de réparation.

ü Personnes

habilitées au contrôle qualité :

Celles ayant été formées par la

société Sanofi Pasteur.

ü Matériel

nécessaire :

- un indicateur de température de

résolution 0,1° C.

- une sonde thermique étalonnée avec

l'indicateur thermique (taille de la sonde<2mm).

- une microplaque Greiner.

- une pipette multicanaux (distribution de

200µl).

- cônes pour pipette multicanaux.

ü Durée de

l'opération : 2h30mm.

ü Contrôles

Qualité :

- Déballage et installation :

Référencée sur une fiche de

résultat.

- Contrôle de la température dans la

microplaque.

- Contrôle de la température du

plateau.

On peut trouver les détails de chaque opération en

annexe 3 : qualification à

réception d'un incubateur de microplaques IPS

ü Critères

d'acceptation :

- Température dans la cupule : Le contrôle

sera considéré comme conforme si la

température lue sur l'indicateur est comprise entre

la température de consigne +/- 0,5°C.

- Température du plateau : idem ci- dessus.

ü

Désinstallation / remballage :

- Rejet de l'appareil lors du contrôle de

réception.

- Rejet de l'appareil après

réparation..

Les fiches de résultats (cf.

annexe 4) doivent être validées

par le responsable qualification du laboratoire. Elles seront ensuite

archivées selon la procédure établie.

La qualification à réception se fait suivant les

clauses techniques du cahier des charges.

Lors de la réception du matériel il faut aussi

vérifier si toute la documentation technique (en

français), les pièces de rechange

élémentaires... sont présentes.

2ème mode

opératoire : Qualification opérationnelle du

laveur microplaques LP 35 de Sanofi Diagnostics Pasteur

ü Appareil concerné :

Laveur microplaques LP 35 pour des dépistages

sérologiques effectués en technique ELISA.

Ces contrôles et réglages sont les

mêmes quelque soit le type de LP35.

ü

Personnes habilitées à faire ces contrôles

:

Celles ayant été formées par la

société Sanofi Pasteur .

ü

Matériel nécessaire :

- une balance (précision 0,1g ; charge maximale

à peser : 500g).

- une microplaque de 12 barrettes de 8 cupules à

fond plat.

- deux litres d'eau distillée.

- deux litres de solution de lavage SDP prête

à l'emploi (R2 - code SDP :72240 ñ à

diluer au 1/10e ).

- un récipient (dimensions minimales : L=65mm ;

l=20mm ; p=40mm).

- un tournevis plat ou une clé ALLEN de 1,5.

ü Durée des

opérations : 1heure.

ü Précautions

:

Pour tout laveur en contact avec des produits

potentiellement infectieux, procéder à la

décontamination tel qu'elle a été

définie dans une procédure

générale au laboratoire.

üContrôles

:

Les réaliser après l'entretien trimestriel

de l'appareil. Les détails de chaque opération

se trouve en annexe 5 : qualification

opérationnelle du laveur microplaques Sanofi

Diagnostics Pasteur.

- Vérification des paramètres du mode "

maintenance ".

- Vérification des paramètres du mode "

réglage ".

- Vérification de la position de la microplaque

par rapport au manifold.

- Vérification da la position horizontale du

manifold.

- Vérification des paramètres du mode "

Lavage ".

- Vérification et réglage de la position

d'overflow (ou trop plein).

Tous les paramètres

vérifiés seront inscrits sur une fiche d'intervention

qui sera ensuite vérifiée et validée par le

responsable qualification du laboratoire . Cette fiche sera ensuite

archivée selon la procédure établie (cf;

annexe 6).

Si le contrôle qualité est effectué par la

société celle-ci doit remettre un rapport

d'intervention qui sera analysé et archivé dans les

mêmes conditions.

(retour sommaire)

II.2.4

: Audit interne

L'audit selon l'ISO 8402, est un " Examen méthodique et

indépendant en vue de déterminer si les

activités et résultats relatifs à la

qualité satisfont aux dispositions préétablies,

et si ces dispositions sont mises en úuvre de façon

efficace et apte à atteindre les objectifs "(1)

(2).

Selon la norme ISO 10011-11, l'audit permet de :

- Représenter les écarts (positifs ou

négatifs) entre ce qui doit être fait et ce qui

est fait.

- Représenter les écarts (positifs ou

négatifs) entre la réalité et les

objectifs à atteindre.

- Caractériser l'adéquation du

référentiel aux objectifs à

atteindre.

L'audit pose deux questions :

- Procède-t-on comme prévu ?

- S'est-on donné les moyens pour atteindre les

objectifs ?

Le type d'audit qui a été choisi pour évaluer

la qualification du matériel de laboratoire sur les 26 sites

transfusionnels est un audit interne

(cf. annexe 8 ).

Un audit interne se déroulera en trois temps :

Ä

Préparation :

Cinq surveillants de laboratoire et deux étudiantes en DESS

" Technologies Biomédicales Hospitalières " de

Compiègne. Cette préparation s'est répartie en

six réunions sur une durée de cinq mois.

Ä Conduite

:

Il a été décidé d'associer cet audit

aux audits des autres groupes de travail (prélèvements

et distribution) et d'éditer une méthodologie sur la

qualification.

Les dispositions sur le recueil de données n'ont pas encore

été définies.

Ä

Formalisation et restitution :

L'analyse des écarts sera indiquée à chaque

laboratoire sous forme de rapport, accompagné du livret de

méthodologie pour la construction d'un plan d'action

(correctif ou préventif).

Un suivi sera assuré grâce à la mise en place

d'indicateurs de suivi, de réunion de coordination et

éventuellement d'audit de suivi (selon la demande).

(retour sommaire)

II.2.5

: La qualification en

transfusion sans assistance biomédicale

Le questionnaire qui se trouve

en annexe 9 a été envoyé

à tous les chefs de service des laboratoires de l'ETS AP-HP :

onze réponses. Les sites qui nous ont répondu sont R.

Debré, Lariboisière, Bicètre, Broussais,

Béclère, Avicenne, Bichat, Trousseau, Pitié

Salpétrière, Tenon et Brousse.

Ä

La qualification

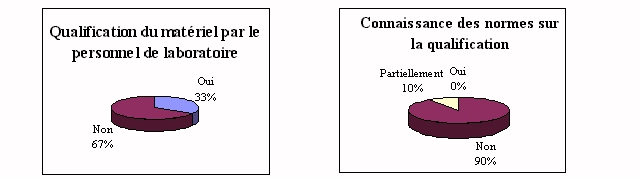

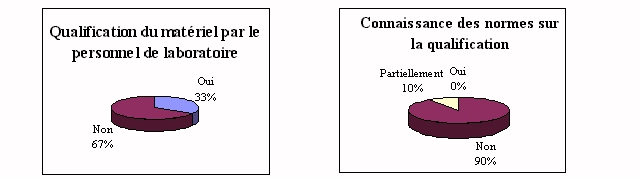

Dans l'état

actuel des choses, la qualification du matériel n'est

assurée que partiellement dans des conditions critiques. On

peut, effectivement, voir que seulement 10% des utilisateurs ne

connaissent, que partiellement, les normes en vigueur. Il faut donc

envisager en premier lieu une formation de ces utilisateurs par du

personnel compétent et par les fournisseurs.

(retour sommaire)

Ä

Le GBEA

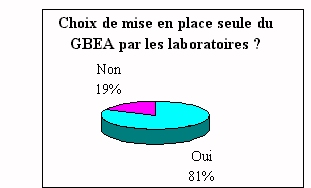

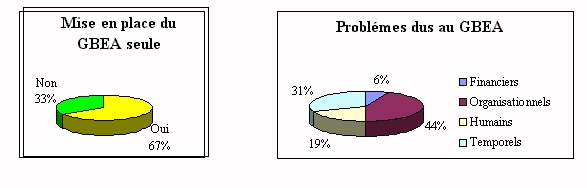

Dans plus de 65% des établissements, la mise en place du

GBEA est assurée par le personnel de laboratoire seul,

d'où des problèmes financiers, organisationnels,

humains et temporels. Cela rejoint le problème

précèdent où il faudrait une personne

compétente au moins à mi-temps, ce qui permettrait de

résoudre un peu les problèmes organisationnels, humains

et temporels. Le problème budgétaire ne serait

résolu que par une aide financière du

ministère.

Par une mauvaise connaissance des implications, il y a d'autant

plus de problème, que l'ingénieur biomédical

n'intervient dans aucun des sites de transfusion de l'AP-HP pour

apporter son aide et ses connaissances et que toutes les

procédures ont un été mises en place seule.

(retour sommaire)

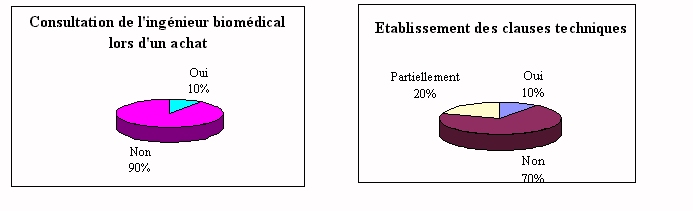

Ä

Les achats

Lëingénieur

biomédical ne participe qu'à 10% des consultations lors

de l'achat d'un nouvel dispositif. Pourtant il apparaît

être une des personnes les mieux placés pour participer

au choix d'un nouvel équipement donc à

l'établissement des clauses techniques.

Le partenariat n'existant pas, l'utilisateur a de nombreux

contacts informels avec le fournisseur.

(retour sommaire)

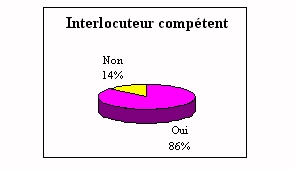

Ä

L'ingénieur biomédical

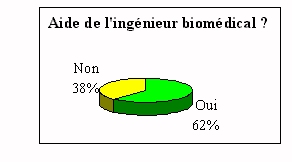

Dans les réponses

précédentes on a pu voir que l'ingénieur

biomédical intervenait peu sur les site, pourtant les

laboratoires demandent son intervention. A près de 90% ils

estiment qu'il est indispensable. En effet, les principaux propos

recueillis sont :

u

L'ingénieur

biomédical a reçu la formation spécifique, de ce

fait, il appréhende mieux les difficultés

techniques.

u

Il peut être

indispensable pour les conseils techniques, le cahier des charges, la

validation et la qualification.

u

Je ne pense pas que "

indispensable " soit le mot, mais plutôt " souhaitable ", dans

la mesure où ses connaissances techniques et juridiques

(légales) sont importantes avant tout choix et lors de la

qualification.

u

Il doit connaître

parfaitement les dispositifs installés dans les laboratoires,

il doit aider à la mise en place des

procédures.

u

Il peut participer à

la mise en place de procédures. C'est un interlocuteur

indispensable pour répondre à nos questions sur

l'utilisation, le choix, la validation du matériel et les

réparations simples.

u

Les nombreuses lois, les

nouvelles normes passent souvent inaperçues pour les sites

transfusionnels.

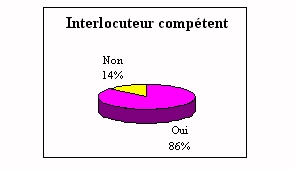

La majorité pense qu'il est un interlocuteur

compétent. En effet nous avons recueillis plusieurs

réflexions qui sont :

u

Sa formation lui permet

d'appréhender avec compétences les différents

aspects du secteur de la biologie.

u

Dans la démarche

d'assurance qualité, il est un maillon

indispensable.

u

Il est formé pour

optimiser le matériel et son suivi.

Les plus sceptiques sur ses compétences en biologie

rapportent :

u

Il est multidisciplinaires

donc, c'est difficile d'être compètent dans tous les

domaines.

u

Je pense qu'il a des

connaissances pratiques sur le matériel, mais je ne connais

pas ses compétences vis à vis des différentes

disciplines en biologie.

Il n'informe jamais des nouveautés sur le marché,

alors que cela rentre dans ses fonctions.

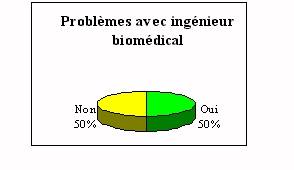

A travers les réflexions précédentes,

l'analyse des contacts entre les laboratoires et le service

biomédical semblaient primordiales. On peut voir qu'il y a des

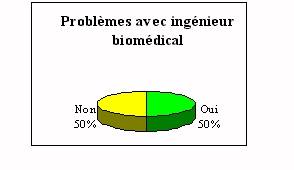

problèmes pour la moitié des cas. Les principales

raisons à ces problèmes sont :

|

|

u

Les service

biomédical est dans l'hôpital et ne met pas nos

appareils en route donc pas de réparation, pas de

soutien.

u

Nous ne sommes pas

prioritaire par rapport aux autres services.

u

Nous n'avons aucun

contact avec lui.

u

La non appartenance

à l'hôpital siège pose de nombreux

problèmes.

|

Malgré ces problèmes rencontrés, tous

reconnaissent la nécessité d'un ingénieur

biomédical. Les principales raisons évoquées ont

été :

u

L'ingénieur

biomédical serait la personne référante en

matière de qualification et de validation. Toute fois, il

devrait travailler en étroite collaboration avec

l'équipe des techniciens d'analyses biologiques afin de

respecter et de tenir compte de l'expérience des gens de

terrain.

u

Il apporterait des conseils

et assurerait un suivi technique des appareils, participerait

à l'établissement du cahier des charges et aux normes

de sécurité.

u

Il pourrait résoudre

plus rapidement des problèmes ponctuels sans faire appel

systématiquement au SAV.

u

Nécessité d'un

interlocuteur ingénieur biomédical appartenant à

l'ETS.

u

On assiste à

l'arrivée d'appareils de plus en plus sophistiqués et

nombreux qui imposent la présence d'une personne

référante pour assurer le bon fonctionnement lors de

l'installation et d'un dysfonctionnement.

u

Il participerait à

l'établissement du cahier des charges et assurerait la gestion

des inventaires.

(retour sommaire)

II.3. Conclusion

Au dire du personnel de laboratoire,

l'ingénieur biomédical devrait tenir une place

importante dans son fonctionnement et pourtant il n'en est rien. Les

difficultés mises en avant par les laboratoires doivent

s'expliquer par un certain nombre de raisons qu'il semblait

essentielles de connaître afin de pouvoir apporter des

solutions et un avenir à ce partenariat délicat.

(retour sommaire)

|

III.

L'ingénieur biomédical et les

laboratoires

|

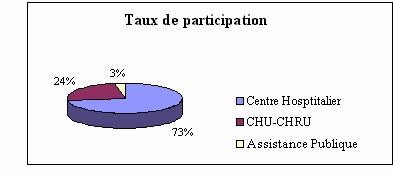

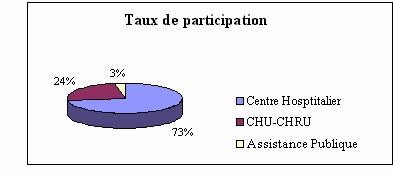

III.1.Le

pourquoi et le comment d'une enquête

Après

l'étude des principales méthodes de recueil

d'informations, il fut décidé de recueillir les

informations concernant l'implication des ingénieurs

biomédicaux dans les laboratoires grâce à une

enquête par questionnaire.

Cette enquête consiste à poser une série de

questions à 100 services biomédicaux dans des

hôpitaux de taille variable.

Le choix des hôpitaux, c'est fait par :

- leur fonction

d'établissement public.

- leur taille (nombre

de lits).

- leur situation

géographique (répartition équitable sur toute la

France).

- département

(1à 2, selon la taille de celui-ci).

Ce questionnaire comporte 47 questions (cf.

annexe 10), le plus souvent à

réponses simples (oui, non, partiellement) et d'autres

associées à une explication.

Il est dit "d'administration directe " car envoyé par

courrier.

L'avantage de ce type d'enquête est la possibilité de

quantifier de multiples données et de procéder

dés lors à de nombreuses analyses de corrélation

(3).

Il est primordial pour que la méthode soit fiable que :

- l'échantillon soit choisi avec rigueur.

- la formulation des questions soit claire et sans

équivoque.

- il y ait correspondance entre le monde de

référence des questions et le monde de

référence du répondant.

- l'administration du questionnaire soit fiable et se fasse

en toute confiance.

Sur 100 questionnaires envoyés le 18 décembre 1998,

37 ont été retournés avant le 1er

février 1999.

(retour sommaire)

III.2.Analyse

de l'enquête nationale auprès des établissements

de soins publics

Présentation des

réponses obtenues suivant différents thèmes.

Ä

Organisation hospitalière

L'importance du service

biomédical varie souvent selon la taille de

l'établissement (cf.

annexe 11). Le nombre d'ingénieur biomédical est

spécifié entre parenthèses dans le graphe

précédent. Il arrive que cet ingénieur soit

spécialisé pour les laboratoires mais ceci

essentiellement dans les centres hospitaliers régionaux et

universitaires (>2000 lits).

Il faut noter que certains centres hospitaliers de 450 lits ne

possèdent pas d'ingénieur biomédical, mais ont,

néanmoins un service biomédical. Le nombre de

techniciens et adjoints techniques biomédicaux varie souvent

suivant la taille de l'établissement donc selon le nombre de

dispositifs médicaux sous leur responsabilité.

Ä Le

GBEA dans les laboratoires

ü Types de laboratoires implantés dans

l'hôpital

Sont regroupés

sous " autres ", les laboratoires d'immunologie, de neuropathologie,

toxicologie, biologie de la reproduction, radio-immunologie,

cytologie génitale, génétique, biologie

hépathique et microscopie électronique (cf.

I.1.2).

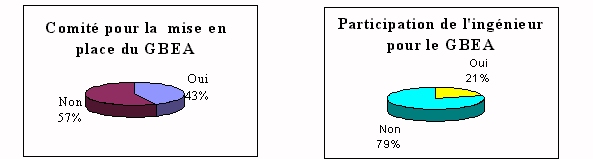

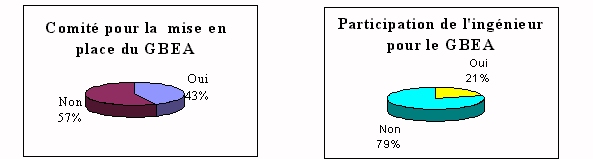

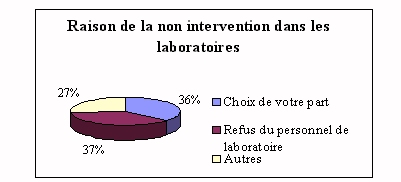

üComité de

pilotage

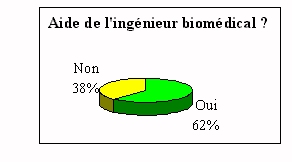

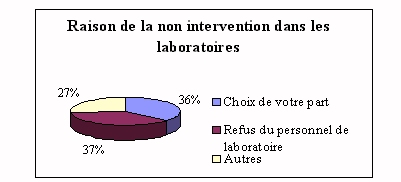

Malgré le

décret d'application du GBEA (Journal Officiel du 4

décembre 1994) applicable au 1er janvier 1995, peu

d'établissement ont instauré un comité de

pilotage de ce guide. Ce qui oblige donc 57% des laboratoires

à fonctionner en autonomie. De plus dans ces cas là,

80% n'ont aucune aide de l'ingénieur biomédical qui

d'ailleurs participe très peu aux comités de pilotage.

Les raisons évoquées sont les suivantes

w

Sur organisation interne du laboratoire,

w

Par oubli de la part des biologistes,

w

Selon un choix de la direction,

w

Démarche autonome des biologistes qui appellent si ils

ont besoin d'un expert,

w

Par manque de temps,

w

Les biologistes ne pensent pas à la

nécessité de la chose.

|

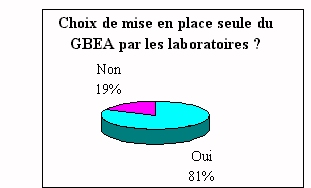

Dans le cas des laboratoires qui mettent seul en place le

GBEA, ils sont confrontés à la

complexité des procédures, au planning ainsi

qu'à l'achat de nouveaux équipements.

Dans le cas des comités de pilotage, les

laboratoires mettent en commun leurs connaissances,

compétences et évitent la redondance de

travail (procédure, mode opératoire,

contrôles qualité...). Il est vrai que bien

souvent les laboratoires ont du matériel identique et

un fonctionnement similaire.

|

Dans le cas des comités de pilotage avec participation de

l'ingénieur biomédical, la mise en place est

facilitée par les connaissances de celui-ci sur tout ce qui

concerne :

w Au sujet des

procédures de maintenance de réception et de suivi des

équipements

w Pour l'acheminement des

échantillons,

w En tant que

conseillé sur les priorités au sein du comité du

GBEA. Il fait une analyse de la situation,

w En effectuant des

réunions mensuelles de suivi.

|

La solution est la mise en place d'un comité de

pilotage où tous les laboratoires sont

représentés, associés à un

ingénieur biomédical. Ce qui permettra une

homogénéisation des procédures, un

regroupement des achats pour les équipements de

contrôle de mesure et d'essai et une parfaite

évaluation du coût de mise en place sur tout

l'établissement.

|

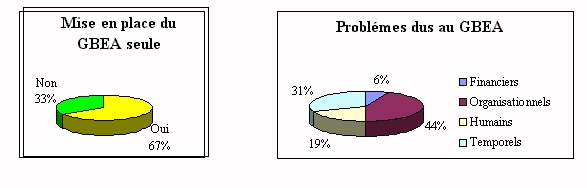

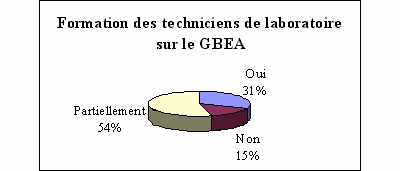

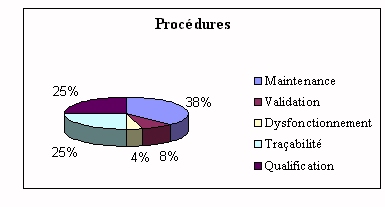

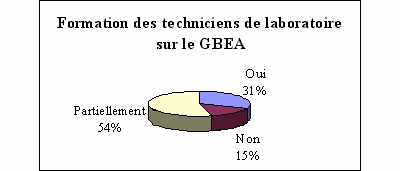

ü

Compétences du personnel de laboratoire

|

Selon les établissements concernés, les

réponses furent très diverses, mais il est

rare (seulement 31% des réponses) que les techniciens

de laboratoire aient suivi une formation adéquate

pour la mise en place d'un tel guide. D'où le

rôle de l'ingénieur biomédical ou de

toute personne compétente.

Une bonne formation,

c'est une bonne application.

|

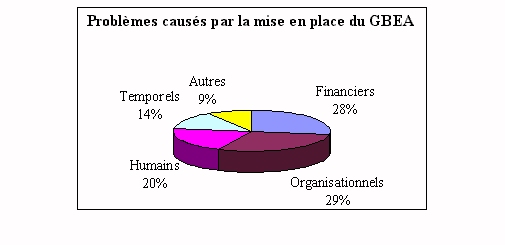

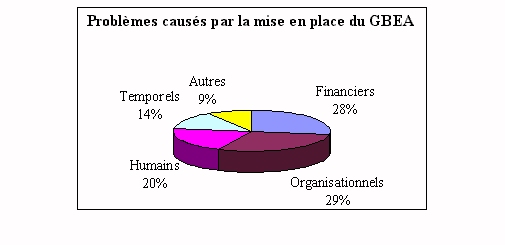

ü Problèmes

rencontrés par le service biomédical

La mise en place d'un tel guide entraîne

en premier lieu des problèmes organisationnels et financiers.

Il est vrai que lorsque le ministère de la Santé a mis

en place ce guide, il n'a prévu aucune aide financière

pour embaucher du personnel supplémentaire ou prévu des

séminaires de formation. Au cours des réponses, il a

été spécifié par certains

ingénieurs que la mise en place entraînait

également des changements de culture au sein du laboratoire,

auxquelles il est parfois très difficile de faire face

(autarcie des laboratoires, conflit de techniciens). De plus, ces

changements demandent l'acquisition de matériel informatique

qui n'a pas toujours été prévu dans le budget

annuel. Il a été très rarement

spécifié qu'il n'y avait aucun problème.

La politique d'économie de la

santé doit peut être s'accompagner, au départ, de

certaines dépenses pour obtenir, par la suite, des

économies liées à une qualité

optimale.

(retour sommaire)

Ä Les

achats

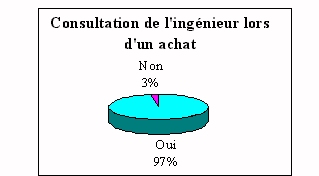

ü L'ingénieur

biomédical et les achats

|

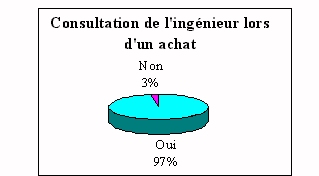

L'ingénieur biomédical est donc presque

toujours consulté lors de l'acquisition d'un nouvel

appareil de laboratoire. Ce qui rappelle une de ses

fonctions principales.

Dans la plupart des cas, l'ingénieur

biomédical est consulté pour tous les types de

dispositifs. Certains ont spécifié qu'ils ne

s'occupaient d'équipements que lorsque le prix

était supérieur à 5000 francs, donc

pratiquement pour tous les achats, alors que pour d'autres

seulement pour les achats supérieurs à 20000

francs.

|

Les 3% qui ne sont pas concernés par l'achat, le sont par

un manque de communication et par une exclusion systématique

lors des achats d'un nouveau dispositif.

|

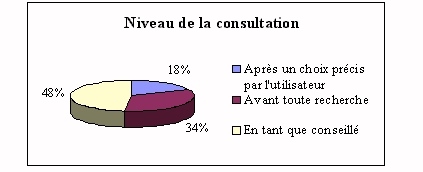

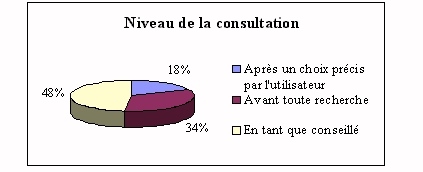

Dans la plupart des cas, l'ingénieur est surtout

consulté en tant que conseillé, c'est à

dire après un travail effectué par le

personnel de laboratoire. Mais dans 34% des cas il est

consulté avant toute recherche, ce qui signifie qu'il

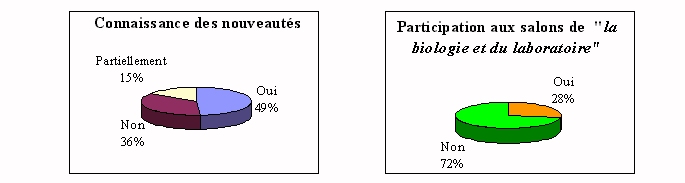

va être amené à se renseigner

auprès des fournisseurs pour être au fait des

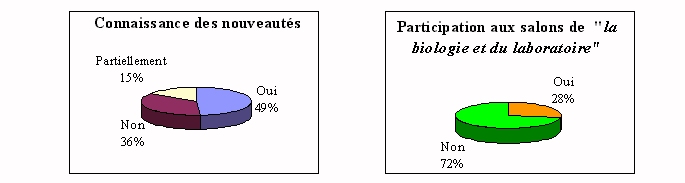

nouveautés (mais seulement la moitié des

ingénieurs biomédicaux le sont).

|

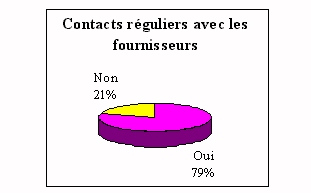

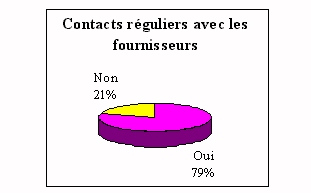

Les moyens d'information sont les salons organisés par

les fournisseurs et les contacts réguliers avec les

commerciaux.

La démarche

paraît difficile puisque les ingénieurs

biomédicaux démontrent un manque d'intérêt

par manque de temps. La contradiction, entre les pourcentages de

participations aux salons et les contacts réguliers avec les

fournisseurs, peut s'expliquer par les contacts

privilégiés en comité plus restreints

(commerciaux, présentation directement chez les

fournisseurs...).

|

Les attentes des futurs utilisateurs doivent être

comblées par un achat adéquate. Il faut donc

que l'ingénieur biomédical ait des

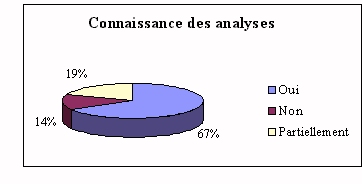

connaissances suffisantes en analyses de laboratoire.

|

|

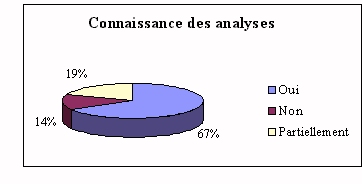

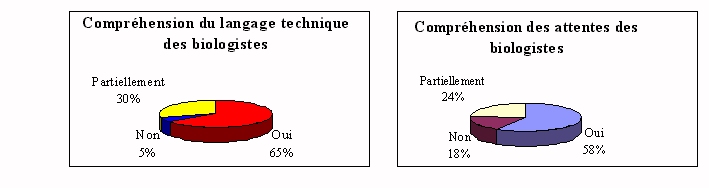

Pour la plupart, leurs connaissances sur les analyses

effectuées sur les automates de laboratoire sont

insuffisantes. Une méconnaissance, partielle ou

totale, ne peut qu'engendrer des problèmes de

compréhension dus au langage technique utilisé

par les biologistes, ce qui peut avoir des

conséquences " graves " sur l'achat.

|

|

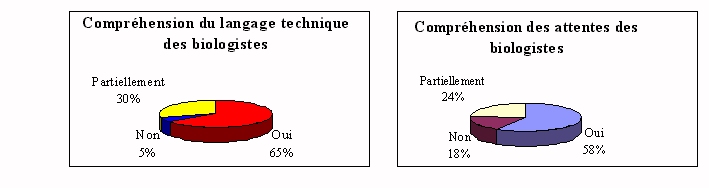

Le fait de définir correctement les besoins des

utilisateurs est un acte fondamental, déterminant dans la

réussite du processus d'achat.

L'équipement acheté doit être parfaitement

adapté à l'utilisation réelle du

matériel. S'il est sous-évalué, l'investissement

devra certainement être réitéré

rapidement. S'il est surévalué, il s'agit d'un

gaspillage d'argent. Or seulement dans moins de 60% des cas

l'ingénieur comprend le langage du biologiste.

Problèmes rencontrés :

w Les techniciens de

laboratoire aident les ingénieurs biomédicaux dans les

explications, car ils comprennent leurs incompréhensions, ce

qui n'est pas fait par les biologistes.

w Il n'est pas sûr que

le choix de l'ingénieur biomédical doit être

très technique, le biologiste est le mieux placé pour

savoir les meilleures qualités d'un automate. Mais

l'ingénieur doit rationaliser les achats avec une bonne vue

d'ensemble pour éviter les doublons.

w Les enjeux ne sont pas

toujours clairs.

Ceux qui rencontrent le moins de

difficultés, sont ceux qui communiquent.

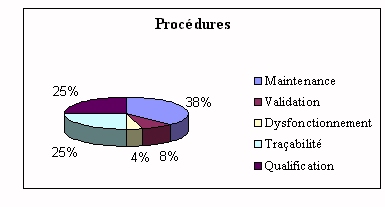

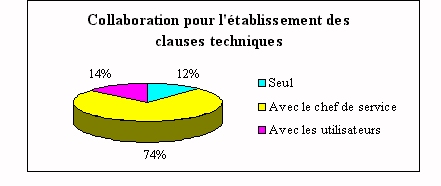

ü

Participation de l'ingénieur

biomédical

|

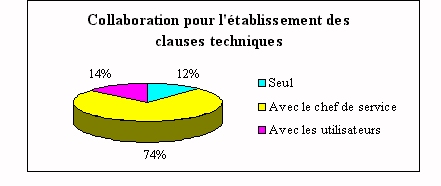

La consultation de l'ingénieur biomédical

lors d'un achat s'achève par l'établissement

des clauses techniques. Pour cela il travaille dans la

grande majorité des cas avec les utilisateurs. Ceci

est du à son manque de connaissances dans les

analyses et techniques de laboratoires.

|

.

Les 10% qui travaillent seuls, le font car ils sont

spécialisés dans ce domaine

|

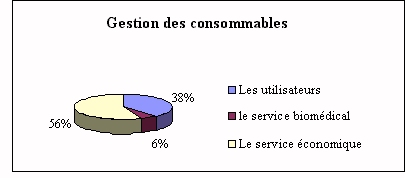

Par contre, la gestion des consommables les concerne peu.

Souvent, les dépenses sont prévues lors de

l'achat du nouvel appareil et la gestion assurée par

les utilisateurs du laboratoire sous la tutelle de la

direction économique.

|

(retour sommaire)

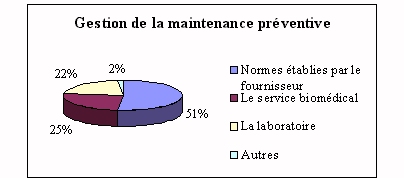

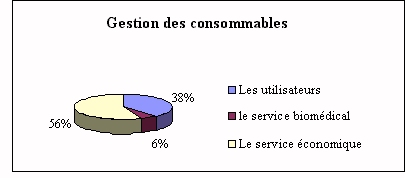

Ä La

fonction maintenance

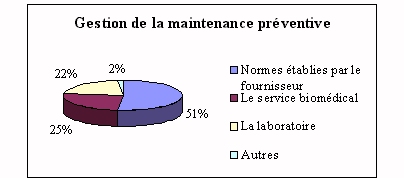

ü La maintenance préventive

|

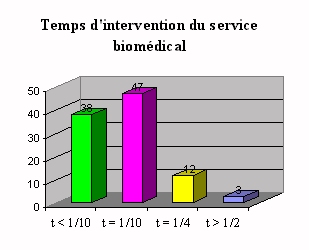

Ces faibles pourcentages, à une exception

près, peuvent s'expliquer par le fait de la

complexité des automates de laboratoire ou par le

manque d'intérêt de ce service (manque de

formations et d'informations).

Ces chiffres, sont soit le fait qu'il n'assure qu'une

partie de la maintenance partielle et seulement sur les gros

automates, soit le fait de nombreux contrats de maintenance

passés entre les fournisseurs et le service

biomédical (la complexité de certains

appareils peut pousser le service biomédical à

conclure de nombreux contrats de maintenance avec les

fournisseurs ayant des techniciens spécialisés

selon le type d'appareils).

|

Les raisons sont :

w La rapidité de

l'intervention, surtout pendant les heures

ouvrés,

w Ceci permet un contact plus

direct et il y a un certain manque de compétences au sein du

service biomédical en ce qui concerne les

laboratoires,

w Ceci est du à un

manque de temps,

w Les fournisseurs ont

prévu des contrats tous risques, et les compétences des

biomédicaux sont trop faibles,

w A cause du

peu d'interventions du service biomédical au sein des

laboratoires.

Le choix des contrats de maintenance externe est

décidé à 75% par l'ingénieur

biomédical. Dans 4% des cas seul la direction et le service

économique interviennent. Les 21% restant sont des contrats

directement négociés entre le fournisseur et le

laboratoire.

Quand le service biomédical intervient dans la maintenance

préventive (un quart de la gestion) c'est par rapport aux

compétences des utilisateurs ou selon les normes

établies par le fournisseur. D'où l'importance de la

documentation technique du fournisseur qui doit être fournie

lorsqu'il livre un nouveau dispositif au sein d'un laboratoire.

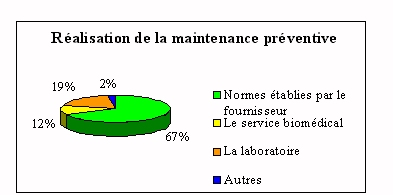

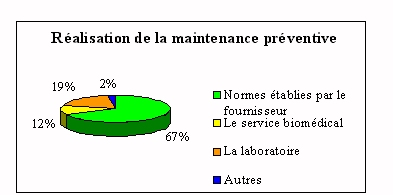

|

On retrouve ici l'importance du fournisseur qui

réalise plus de 65% de la maintenance

préventive. Le laboratoire intervient sur la

maintenance préventive essentiellement pour des

petits appareils et seulement si des personnes ont les

compétences et sont aptes à le faire.

|

|

Il nous a été signalé que la

maintenance préventive se faisait parfois selon la

situation budgétaire. De telles contraintes

deviennent dangereuses quant à la fiabilité du

rendu de résultats.

Un Résultat = Un

Patient

|

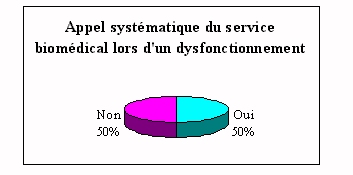

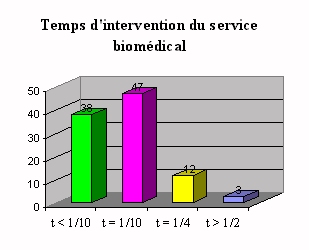

ü

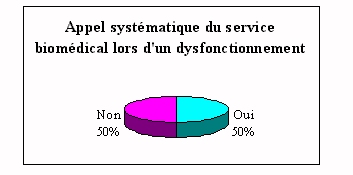

Dysfonctionnement d'un appareil

|

Pour 50% des cas, le laboratoire fait appel au service

après vente du fournisseur (contrat de

maintenance).

|

Dans le cas où le service biomédical intervient , il

doit parfois faire face à de nombreux problèmes de

maintenance. Les principaux problèmes évoquées

par les ingénieurs biomédicaux ont été

:

w La technicité des

utilisateurs,

w Non respect de la

quantité des interventions préventives,

w Problème de la

compétence des intervenants,

w Révolution

culturelle due à la mise en place du GBEA,

w Manque

d'effectif,

w Manque de formations et de

connaissance sur le fonctionnement des

équipements,

w Une disponibilité

des équipements de laboratoire réduite pour la

maintenance préventive,

w Problème de stockage

et de livraison des pièces

détachées,

w Manque

d'équipements, de contrôle, de mesure et

d'essais,

w Trop peu d'intervention sur

les automates de laboratoire, donc cette rareté entraîne

un manque de compétence,

w Trop grande

diversité des équipements,

w Quelques mauvaises

surprises pour les automates sans contrat, mais ceci est heureusement

rare,

w Manque de

disponibilité du personnel,

w Pas plus de problème

qu'avec les autres services.

Toutes ces remarques mettent en évidence la

diversité des problèmes que peuvent rencontrer un

service biomédical au sein des laboratoires. L'idéal

serait la mise à disposition de techniciens ou adjoints

techniques biomédicaux spécialisés dans ce

domaine. Ils assureraient la gestion des pièces

détachées, leur stockage, ainsi que la gestion des

équipements de contrôle de mesure et d'essais (manque et

patrimoine) afin de mener à bien la maintenance

préventive ou curative.

Rare sont ceux qui reconnaissent que le laboratoire ne pose pas

plus de problèmes qu'un autre service (radiologie,

hémodialyseÖ).

(retour sommaire)

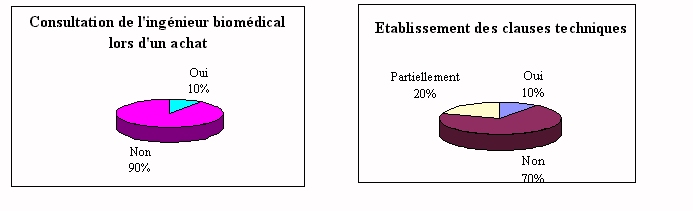

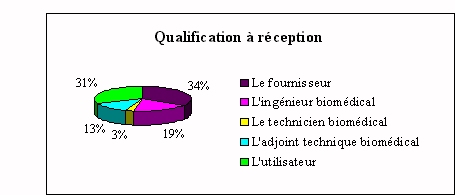

Ä La

fonction maintenance

ü La qualification à

réception

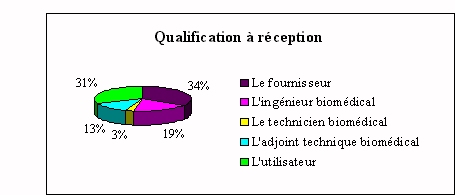

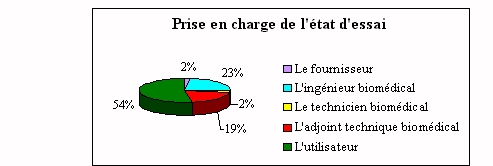

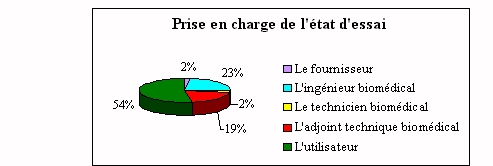

|

Le fournisseur et l'utilisateur sont

généralement ceux qui effectuent l'état

de recette lors de l'installation d'un nouvel appareil de

laboratoire. Dans cette étape il s'agit de

vérifier que l'appareil qui vient d'être

livré correspond bien à toutes les clauses

spécifiées dans le cahier des

charges.

|

Bien souvent l'utilisateur ne connaît pas

exactement les clauses techniques définies lors de l'achat et

ses compétences restent restreintes en la matière.

Les réponses de certains ingénieurs biomédicaux

sont restées très vagues face au terme " état de

recette " qui leur est inconnu. Les 89% qui n'interviennent pas lors

de l'installation, évoquent les problèmes suivants

:

w Contact après

période probatoire,

w L'ingénieur

biomédical n'intervient que dans la conformité à

la commande,

w Choix entre les

laboratoires et la direction,