Projet DESS "TBH", UTC, 99-00, pp 90 , URL : https://www.utc.fr/~farges/DESS_TBH/99-00/Projets/IQ/rapport.htm

Définition des éléments essentiels de l'outil GMAO

face au contexte réglementaire et à l'attente des services biomédicaux.

|

|

|

Si vous arrivez directement sur cette page sachez que ce travail est un rapport d'étudiant(e)s et doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter. Il a été réalisé lors de la période d'enseignement théorique à l'UTC et constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées aux technologies biomédicales. Nous ne faisons aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous avez des raisons de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part. L'objectif de la présentation sur le Web est de permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne lecture... |

|

|

|

Projet DESS "TBH", UTC, 99-00, pp 90 , URL : https://www.utc.fr/~farges/DESS_TBH/99-00/Projets/IQ/rapport.htm Définition des éléments essentiels de l'outil GMAO face au contexte réglementaire et à l'attente des services biomédicaux. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Afin d'assurer le suivi des

dispositifs médicaux dans le cadre de

l'amélioration de la sécurité

sanitaire, les services biomédicaux hospitaliers, se

dotent de Logiciel de Gestion de Maintenance Assisté

par Ordinateur (GMAO). Cepandant, cet "outil" correspond-il

à l'évolution de la réglementation et

aux attentes réelles des

utilisateurs? |

|

In order to insure the tracking of

médical devices, to improve medical safety,

biomedical hospital services endow with Computerized

Maintenance Management System (CMMS). However, does CMMS

"tools" still correspond with the regulation improvement and

with biomedical services

expectations? Keywords: CMMS, biomedical,

regulation, maintenance, accreditation, Hospital Information

System, hospital computerized maintenance and information

system. |

Nous tenons à remercier Monsieur G. FARGES pour nous avoir encadré et guidé tout au long de ce projet. Nous remercions également Monsieur E. JULLIAN pour ses conseils et sa disponibilité. Enfin, nous remercions l'ensemble des services biomédicaux qui ont eu l'amabilité de répondre à notre enquête, ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette étude.

I.1. Etude de la réglementation en vigueurI.1.1 ) Le GBEA

I.1.2 ) L'arrêté du 03 octobre 1995

I.1.3 ) Le marquage CE

I.1.4 ) La matériovigilance (décret 96/32 du 15 janvier 1996)

I.1.5 ) L'accréditation

I.1.6 ) La loi du 1er juillet 1998 (n° 98-535)

I.1.7) Lettres circulaires diverses émanant de la direction des hôpitaux

I.1.8) La réglementation émanant du ministère de l'industrie

I.1.9 ) Le code du travail

I.1.10 ) Les normes obligatoires

II. LES BESOINS DES SERVICES BIOMEDICAUX

II.1 Enquête auprès d'un échantillon de services biomédicauxII.1.1) Présentation de l'enquête

II.1.2) Analyse et interprétation des résultats de l'enquêteII.2) Synthèse des besoins définis par les services biomédicaux

III. ETUDE DES PRINCIPAUX LOGICIELS DE GMAO DISPONIBLES

III.1. IntroductionIII.2 Les logiciels rencontrés dans l'industrie

III.2.1) Présentation

III.2.2) Tableau des logiciels rencontrés dans l'industrieIII.3 Les logiciels dédiés aux services biomédicaux

III.3.1) Présentation

III.3.2) Tableau des logiciels dédiés aux services biomédicauxIII.4 Analyse comparée entre les besoins et les outils proposés

IV. VERS UNE NORMALISATION DE LA G.M.A.O

IV.1. Présentation et intérêt de la normalisationIV.1.1. Définition de la normalisation

IV.1.2. Intérêt d'un normeIV.2. Différents axes d'études

IV.2.1 Définition des fonctions minimales

IV.2.2. Définition d'aptitude et fonctionnalités complémentaires

IV.2.3. Définition de spécifications techniques importantes.

IV.2.4.Définition d'un environnement commun.

La préoccupation grandissante et légitime de la population et de nos gouvernants à l'égard de la sécurité des patients, a entraîné ces cinq dernières années une augmentation significative des textes réglementaires sur le sujet. Ces textes imposent notamment aux établissements de soins, de mettre en place " une organisation " leur permettant d'assurer la sécurité et la qualité des soins.

Les services biomédicaux sont directement concernés par ces évolutions. Aussi, ils doivent se doter " d'outils ", leurs permettant d'améliorer leurs performances en terme de gestion de la fonction maintenance biomédicale.

Parmi ces outils, les logiciels de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) sont aujourd'hui couramment rencontrés.

Par conséquent, dans sa première partie, ce projet se propose de définir les principales fonctionnalités que doivent intégrer les différents logiciels de GMAO en vertu de la réglementation.

La deuxième partie s'intéresse, par le biais d'une enquête, à recueillir les attentes, relatives à la GMAO, de services biomédicaux.

Ensuite, une analyse comparée des principaux logiciels disponibles avec les critères définis dans les deux parties précédentes permet d'évaluer l'offre disponible.

Enfin, la dernière partie de cette

étude évoque la mise en place d'une norme d'objectif

afin de définir les spécifications minimales des

logiciels de GMAO.

Ce chapitre à pour but d'extraire les principales fonctionnalités d'un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), à partir de l'analyse des exigences liées aux principaux textes réglementaires rencontrés dans le secteur de la santé, et plus particulièrement, au niveau des dispositifs médicaux1 et de leur environnement.

Chaque sous paragraphe présente un texte ou une famille de textes réglementaires et suit, en général, le schéma suivant :

- Le type ou la classe d'équipement concerné,

- Les actions à mener,

- Leur périodicité,

- Par qui,

- Le type d'enregistrement13,

- A disposition de qui.

Ainsi, à partir de la collecte de ces éléments, un second tableau a pu être réalisé. Il défini les fonctionnalités que doit intégrer l'application de GMAO.

Un tableau de synthèse, en partie deux de

ce chapitre, reprend les différentes fonctionnalités

à prendre en compte, pour une application de GMAO, dans le

cadre du contexte réglementaire.

I.1.

Etude de la réglementation en vigueur

I.1.1 ) Le GBEAa) Présentation

Le GBEA pour Guide de Bonne Exécution des Analyses de Biologie Médicale est un arrêté du 02 novembre 1994 applicable à l'ensemble des laboratoires d'analyses médicales (structures publiques et privées) depuis le 01 janvier 1995.

Le GBEA instaure le début d'un

système qualité dans les laboratoires d'analyses

médicales. Il s'articule autour de cinq grands chapitres

:

|

|

|

|

Les règles de fonctionnement |

Porte sur l'organisation, l'installation et sur l'instrumentation du laboratoire. |

|

L'exécution des analyses |

Porte sur la rédaction des procédures, la gestion des spécimens ainsi que le traitement des résultats. |

|

L'assurance Qualité |

Définit le responsable de l'assurance qualité au laboratoire (Le biologiste responsable du service). |

|

Le stockage et conservation des archives |

Porte sur les conditions de stockage et de conservation des archives (résultats d'analyses, procédures, Contrôle Qualité, documents relatifs à l'enlèvement des déchets ou encore relatifs aux équipements et à leur maintenance) |

|

Examens de laboratoire destinés à la recherche |

Traite du cas particulier des examens de laboratoire réalisés dans le cadre de la recherche biomédicale. |

Le GBEA concerne bien plus que le principal intéressé qui est le laboratoire. Il incite, au sein de structures telles que les hôpitaux, à l'implication des services de soins, administratifs, logistiques et techniques.

Nota : Une version remaniée est paru

fin décembre 1999 (GBEA 2).

b) Conséquences

Les conséquences, en terme de maintenance, sur les services biomédicaux des établissements de santé sont nombreuses. Les appareils doivent, notamment, être périodiquement et efficacement inspectés, entretenus et vérifiés selon des procédures opératoires établies d'après les recommandations des fabricants.

Le tableau de l'annexe 1, reprend les principaux éléments de l'arrêté, du 2 novembre 94, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

I.1.2 ) L'arrêté du 03 octobre 1995

a) Présentation

L'amélioration de la sécurité de l'anesthésie et de ses suites constitue, depuis de nombreuses années, une des préoccupations des responsables de la Santé Publique et du Corps Médical .

Avant l'arrivée de cet arrêté, de nombreuses recommandations ont été publiées par la Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR) d'une part et d'autre part, des dispositions législatives ont été prises avec notamment le décret n° 94-150, du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie.

L'arrêté du 03 octobre 1995 porte sur les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D.712-43 et D.712-47 du code de la santé publique (CSP), soit les matériels de monitoring, de ventilation, d'arrivée de fluides médicaux, de défibrillation cardiaque, de réchauffement patient...etc.

En fait, ce texte n'est rien d'autre que la description d'un système d'assurance de la qualité en anesthésie et en maintenance biomédicale des équipements d'anesthésie, même si le mot n'apparaît pas explicitement !

On retrouve ainsi les termes d'organisation,

documents, procédures, mises à jour, propres au domaine

de la qualité. Il est ainsi aisé de rapprocher les

chapitres de la norme ISO 9002 :production, installation et

prestations associées aux différents articles du

présent arrêté. Ceux-ci détaillent les

étapes du suivi des dispositifs et matériels depuis la

réception jusqu'à la maintenance en passant par les

contrôles quotidiens avant utilisation.

b) Conséquences

Les conséquences sur les services biomédicaux des établissements de santé ne sont bien évidemment pas négligeables ! Là encore, la fonction maintenance est fortement impliquée.

Le tableau de l'annexe 2, reprend les principaux éléments de l'arrêté, du 3 octobre 95, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

a) Présentation

Le marquage CE, au titre des dispositifs médicaux1, découle des directives européennes 90/385/CEE du 20 juin 1990 (relative aux dispositifs médicaux implantables actifs) et 93/42/CEE du 14 juin 1993 (relative à l'ensemble des dispositifs médicaux), qui pour être appliquées sur le territoire français, ont été transposées en droit français par les lois n° 94-43 du 18 janvier 1994 et n° 95-116 du 4 février 1995 et le décret n° 95-292 du 16 mars 1995. Ces lois et ce décret constituant le livre V bis du code de la santé publique décrivant les dispositions relatives aux dispositifs médicaux.

Le marquage CE a pour objectif d'indiquer la conformité d'un dispositif médical à des " exigences essentielles " traduites en spécifications techniques dans un ensemble de normes harmonisées conçues par le Comité Européen de Normalisation (CEN) et le Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique (CENELEC).

La conformité des dispositifs médicaux à ces normes vaut présomption de conformité aux " exigences essentielles " des deux directives européennes, précitées, qui posent les principes suivants :

En outre, la directive 93/42 groupe les dispositifs médicaux en quatre classes (I, IIa, IIb, III) en fonction de leur niveau de risque (respectivement du risque le plus faible au plus élevé).

D'un point de vue pratique, pour vendre un produit

en Europe les fabricants doivent au préalable attester leur

conformité aux " exigences essentielles ". A ce niveau, les

normes européennes EN, bien que non obligatoires, peuvent

utilement servir de référence. Selon la classe de leurs

produits, les fabricants disposent de plusieurs possibilités

pour apporter la " preuve " de leur conformité.

|

|

|

|

Classe I |

- Déclaration de conformité

(auto-certification par le fabricant) - Annexe

VII |

|

Classe IIa |

|

|

Classe IIb |

|

|

Classe III |

|

Les dispositifs des classes IIa, IIb et III sont également soumis au contrôle des organismes " notifiés" (en France l'organisme notifié par les autorités est le G-MED2) qui effectuent la validation technique des produits. La validation par un seul organisme notifié suffit au fabricant pour que son produit dispose d'une reconnaissance mutuelle sur tout le territoire européen.

Par ailleurs, les deux directives européennes précitées, prévoient respectivement dans leur article 8 et 10, que les états membres recensent et évaluent de manière centralisée, les incidents mettant en cause les dispositifs médicaux mis sur le marché ; elles stipulent également l'obligation pour ces états d'en informer la commission des communautés (CCE) ainsi que les autres états membres. Ces directives imposent au fabricant de disposer d'un système de surveillance après-vente et en outre d'informer les autorités compétentes des incidents survenus.

Ces dispositions, ont donc amené les

états membres à instaurer leur propre système de

vigilance, en intégrant les principes généraux

émanant des lignes directrices rédigées par un

groupe de travail de la CEE, afin d'assurer une certaine

homogénéité entre ces différents

systèmes de vigilance.

b) Conséquences

Concernant la maintenance, il est important de souligner la présence du paragraphe n° 13.6.d de l'annexe I (définition des " exigences essentielles ") de la directive 93/42/CEE qui indique : " Le fabricant détermine les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif en cause est bien installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et d'étalonnage pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs ".

L'exploitant de dispositifs médicaux doit donc se conformer aux indications communiquées par les fabricants concernant la maintenance des équipements dont il dispose. Il doit donc :

Il est intéressant de noter que dans la définition du dispositif médical (voir le glossaire), il y a prise en compte du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci. Il est donc important de pouvoir inventorier la version logicielle de chaque dispositif médical (si logiciel il y a !).

Une, des conséquences importantes du

marquage CE, est également la mise en place de la

matériovigilance, décrite ci-après.

I.1.4 ) La matériovigilance (décret 96/32 du 15 janvier 1996)a) Présentation

La matériovigilance trouve son origine dans les directives européennes 90/385/CEE et 92/42/CEE, relatives à la mise sur le marché des dispositifs médicaux. En effet ces directives imposent aux Etats membres de l'Union européenne de recenser et d'évaluer de façon centralisée les incidents graves mettant en cause des dispositifs médicaux. Ce système de matériovigilance est mis en place en remplacement du dispositif d'alerte qui existait déjà antérieurement en France dans le cadre de l'homologation des produits et appareils à usage préventif, diagnostique et thérapeutique.

Pour cela, le système s'appuie sur un " réseau national de matériovigilance " comportant deux niveaux :

Un " échelon local " de recueil et de transmission des informations,

Un " échelon central " d'analyse et de décision.

A l'échelon local, tout établissement de santé public ou privé doit désigner un " correspondant matériovigilance ". Le rôle du correspondant est notamment de coordonner les actions, veiller à la mise en place des mesures, conduire les enquêtes et travaux, collecter et transmettre les informations, sensibiliser les personnels utilisateurs de dispositifs médicaux.

A l'échelon central, le ministre chargé de la santé, par le biais de l'Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance, coordonne les actions, recueille et diffuse les informations, prends les décisions à l'encontre des dispositifs médicaux défaillants. Il s'appuie sur une " commission nationale de matériovigilance " qui évalue les informations recueillies sur les incidents ou risques d'incidents du fait des dispositifs médicaux, donne des avis sur les mesures à prendre, propose des enquêtes et travaux...

Obligatoire et sans délai, lorsqu'il met en

cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible

d'entraîner la mort ou la dégradation grave de

l'état de santé d'un individu (patient, utilisateur ou

tiers), facultatif dans les autres cas, le signalement des incidents

ou de risque d'incidents sont effectués par toute personne

(fabricant, utilisateur ou tiers) qui en fait la constatation ou qui

en a connaissance. Le signalement est fait auprès du

correspondant local, qui ensuite rediffuse l'information à

l'échelon central.

b) Conséquences

Le tableau de l'annexe 3, reprend les principaux éléments, de la matériovigilance, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

I.1.5 ) L'accréditationa) Présentation

Introduite au sein du système de santé Français par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et précisée par le décret n° 97-311 du 7 avril 1997, la procédure d'accréditation a pour objectif de s'assurer que les établissements de santé développent une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients.

L'accréditation est une procédure d'évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des professionnels des établissements de santé, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, évaluant l'ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques.

L'Agence Nationale d'Accréditation et

d'Evaluation en Santé (ANAES) est chargée de la mise en

L'accréditation a six objectifs principaux :

La procédure d'accréditation concerne tous les établissements de santé publics et privés civils et potentiellement les établissements militaires. Elle s'étend également aux réseaux de soins. Par contre les activités d'enseignement et de recherche n'entrent pas dans le champ de la procédure d'accréditation.

Il est important de noter que la procédure d'accréditation s'applique aux activités des établissements de santé qui participent directement et indirectement à la prise en charge du patient. Les services logistiques et techniques tel que le service biomédical, sont donc pleinement concernés.

Pour mener à bien cette démarche d'accréditation, l'ANAES s'appuie sur un manuel d'accréditation. Le manuel d'accréditation dans sa version de février 99 c'est :

3 chapitres, 10 domaines, 82

références et 296 questions ==> Combien de

références et quelles questions concernent la fonction

maintenance ?

b) Conséquences

Le " décodage " du manuel n'est pas chose évidente. A première vue, il existe deux domaines qui concerne directement le service biomédical (Gestion des fonctions logistiques et vigilances sanitaires, sécurité transfusionnelle). Mais en y regardant de plus près, d'autres domaines et donc d'autres références concernent les services biomédicaux.

Vous trouverez en annexe 4, les principaux éléments, du manuel d'accréditation, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

I.1.6 ) La loi du 1er juillet 1998 (n° 98-535)

a) Présentation

Cette loi a pour but de renforcer la sécurité sanitaire sur le territoire Français. Elle met en place:

Par ailleurs, le point III de l'article 14 de la présente loi, modifie l'article L.665-5 du code de la santé. En voici un extrait :

" Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif.

Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret, et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs. "

A ce jour, aucun décret d'application,

imposant un contrôle de qualité sur un type de

dispositif médical, n'est paru.

b) Conséquences

La mise en application de cet article de la loi du 1er juillet nécessitera, de la part des exploitants, de disposer de :

I.1.7 ) Lettres circulaires diverses émanant de la direction des hôpitauxa) Présentation

Régulièrement, la direction des hôpitaux par le biais de sa " Division des Equipements, des Matériels Médicaux et des innovations technologiques " rédige et transmet aux établissements de santé des lettres circulaires relatives à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux.

Ces lettres circulaires font généralement suite à un ou plusieurs incidents graves ou risque d'incidents graves survenus sur les dispositifs médicaux incriminés. (Les déclarations d'incidents intervenant aujourd'hui, dans les deux sens, au titre de la matériovigilance).

Elles demandent la mise en

Ainsi, à ce jour, pour les dispositifs

suivants, une maintenance et ou des vérifications

régulières sont obligatoires : (Par ordre

chronologique jusqu'au 31/08/1999)

|

Type du dispositif médical |

|

|

|

Réseau de distribution de fluides médicaux6 |

|

|

|

Manodétendeurs |

DH/EM1/960327 |

30/01/1996 |

|

Appareils de SpO2 |

|

|

|

Microscopes opératoires et autres dispositifs illuminants (utilisés en ophtalmologie) |

|

|

|

Ventilateurs et mélangeurs de gaz employés pour l'anesthésie, la réanimation et la néonatologie. |

|

|

|

Flexibles de gaz médicaux |

|

|

|

Tables d'opérations |

|

|

|

Phacoémulsificateurs7 |

|

|

La périodicité des opérations de maintenance ou de vérifications, est soit clairement définie par la lettre circulaire, soit laissée à l'appréciation du fabricant.

Pour la nature et le contenu des opérations de maintenance ou de vérifications, il en va de même.

Pour la réalisation de ces opérations, 3 possibilités se présentes :

Enfin, il est indispensable de signaler la

circulaire ministérielle DH/EM1/EO1/97672 du

20/10/1997, relative à la stérilisation des

dispositifs médicaux dans les établissements de

santé qui demande la mise en place d'un système

d'assurance qualité en stérilisation des dispositifs

médicaux. Le traitement des dispositifs médicaux

doit donc être mis en

La stérilisation doit, entre autre, faire

appel à des procédés validés selon les

normes harmonisées européennes en vigueur et qui pour

la stérilisation par la vapeur d'eau saturée sous

pression est la norme NF EN 554 (Validation et contrôle

de routine pour la stérilisation à la vapeur). Il est

ainsi préconisé de réaliser une qualification

opérationnelle14

à la mise en service d'un appareil ou lors de modifications

importantes, puis une fois par an.

b) Conséquences

Pour la majeure partie des lettres circulaires, le service biomédical doit donc :

Vous trouverez en annexe 5, les principaux éléments, de la circulaire DH/EM1/EO1/97672, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

I.1.8 ) La réglementation émanant du ministère de l'industrie

Certains dispositifs, issus du monde de

l'industrie, équipent les établissements de

santé. Ceux-ci sont bien souvent régis par des textes

réglementaires émanent du ministère de

l'industrie.

a) Les appareils à pression de vapeur à couvercle amovible10

- a.a) Présentation

Utilisé depuis bien longtemps par les industriels, ce type d'équipement, potentiellement très dangereux, est soumis depuis de nombreuses années à des règles précises.

Le principal texte qui régit les contrôles sur ce type d'équipement date de 1926 (décret du 02/04/26). Des décrets et arrêtés sont depuis venus le compléter. Les plus importants sont :

Les exploitants d'appareils à pression de vapeur à couvercle amovible (plus souvent appelés " autoclaves "), sont notamment soumis à :

a.b)

Conséquences

Le tableau de l'annexe 6, reprend les principaux éléments des arrêtes pré-cités, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

b) Les instruments de pesage (balances...)

Les instruments de pesage sont soumis à différents textes réglementaires selon qu'ils sont à fonctionnement automatique ou pas. Dans les établissements de soins, la très grande majorité des instruments de pesage sont à fonctionnement non automatique.

Ces derniers sont définis par la directive européenne n° 90/384/CEE modifié par la directive n° 93/68/CEE. La transposition en droit français a été réalisée par le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 et modifié par les décrets n° 93-973 du 27 juillet 1993 et n° 96-442 du 22 mai 1996.

Le contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique3, est régis par l'arrêté du 22 mars 1993, modifié par l'arrêté du 6 mai 1997.

Nota : Ces équipements sont

utilisés dans le cadre de nombreuses applications au sein des

établissements de soins. Ils sont, à tord, bien souvent

considérés comme des équipements anodins. Le

risque est cependant présent non seulement du fait d'une

réglementation particulièrement stricte mais aussi

parce qu'un résultat erroné délivré par

un instrument déréglé peut avoir de lourdes

conséquences...

- b.b) Conséquences

Le tableau de l'annexe 7, reprend les principaux éléments des arrêtes pré-cités, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

I.1.9 ) Le code du travail

Le ministère du travail contribue depuis de

très nombreuses années à réduire les

accidents graves liés à certains équipements, ou

à leur environnement, utilisés par les travailleurs.

Ainsi les équipements, réputés dangereux, sont

soumis à une réglementation stricte prévoyant

des vérifications périodiques, des formations pour les

utilisateurs...

a) Les appareils produisant des rayonnements ionisants

- a.a) Présentation

Les sources produisant des rayonnements ionisants sont classés comme suit :

Les appareils générateurs électriques,Les sources scellées,

Les sources non scellées.

Ils sont régis principalement par deux textes qui sont le décret n° 86-1103 du 02/10/1986 et l'arrêté du 02/10/1990.

Concernant les sources de radiothérapie externe, l'article L.44-4 (inséré par la loi n° 95-116) du code de la santé publique sera également applicable lorsqu'un décret d'application sera publié.

Ces textes prévoient principalement (pour l'aspect maintenance) :

Nota : La directive

européenne n° 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative

à la radioprotection, prévoie notamment outre les

contrôles déjà mis en place par les textes

prés-cités, des programmes appropriés

d'assurance de qualité, comprenant des mesures de

contrôle de qualité et des évaluations de la dose

du patient ou de l'activité administrée sur l'ensemble

des équipements radiologiques.

- a.b) Conséquences

Le tableau de l'annexe 8, reprend les principaux éléments du décret et arrêté pré-cités, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

Faute de temps et dans la mesure ou les décrets d'applications ne sont pas publiés à ce jour, les répercutions de la directive EURATOM ne sont pas évaluées dans le présent rapport.

b) Les centrifugeuses

- b.a) Présentation

Un certain nombre d'équipements de travail doivent faire l'objet de vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

Le décret n° 93-41 du 11/01/93 défini les mesures d'organisation et d'utilisation, générales et particulières, des équipements de travail.

Les arrêtés du 5/03/1993 et du 4/06/1993 donnent la liste des équipements de travail pour lesquels des vérifications générales périodiques sont obligatoires. Ils définissent également la nature et le contenu des vérifications.

Cette liste d'équipement est assez vaste.

Elle va des presses en tous genres aux compacteurs d'ordures... A ce

jour, un seul équipement concerne les services

biomédicaux. Ce sont les centrifugeuses.

- b.b) Conséquences

Le chef d'établissement doit tenir à jour un registre de sécurité conforme à l'article L.620-6 du code du travail et dans les conditions des articles L.620-7 et D.620-1 du même code.

L'article L.620-7 est très intéressant puisqu'il précise que les entreprises peuvent avoir recours à des moyens autres que le support papier (informatiques notamment), pour la tenue de certains registres. Bien entendu, le support utilisé doit permettre une conservation dans les mêmes conditions de sécurité et de durée que celui auquel il se substitue.

Le tableau de l'annexe 9, reprend les principaux éléments du décret et des arrêtes pré-cités, dont il faut tenir compte pour définir les principales fonctionnalités et aptitudes d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être résumées par :

c) La sécurité électrique

Le décret n° 88-1056 du 14/11/1988 contient les principes de prévention des différents dangers ayant pour origine d'une part l'utilisation des appareils et installations électriques, d'autre part les travaux de maintenance et d'entretien de ces installations.

L'expression " installation électrique " regroupe l'ensemble des matériels électriques utilisés dans les établissements jusque et y compris l'équipement électrique d'un dispositif alimenté par une batterie d'accumulateurs.

Treize arrêtés d'application du décret n° 88-1056 ont également été publiés. Ils définissent l'alimentation des matériels portatifs à main ou encore, la périodicité et l'étendue des vérifications des installations ainsi que le contenu des rapports de vérifications...

Le tableau de la page suivante reprend les

arrêtés d'application dont ils faut avoir connaissance

dans le cadre de notre activité biomédicale

:

|

|

|

|

Installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion. |

|

|

Périodicité, objet et étendue des vérifications des installations électriques et contenu des rapports de vérification. |

Modifié par l'arrêté du 10/01/1992. |

|

Conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques. |

Modifié et complété par l'arrêté du 23/12/1992. |

- c.b) Conséquences

Les mesures à mettre en

- Des actions de formation visant à assurer la sécurité des personnels, qu'il s'agisse des personnels utilisateurs ou des personnels spécialisés des services d'entretien chargés des travaux sous tension ou non, ou au voisinage de parties actives nues sous tension,

- Surveillance des installations et vérifications périodiques des installations.

Le tableau de

l'annexe

10, reprend les principaux

éléments du décret et des arrêtes

pré-cités, dont il faut tenir compte pour

définir les principales fonctionnalités et aptitudes

d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être

résumées par :

I.1.10 ) Les normes obligatoiresa) Présentation

Dans le domaine biomédical, il existe

quatre normes rendues obligatoires. Toutes concernes

la distribution de gaz médicaux. Le tableau ci-dessous

précise leur champ d'application :

|

|

|

|

|

Prises murales et embouts correspondants pour fluides médicaux |

|

|

Air à usage médical: Taux d'impuretés admissibles et méthodes d'essais. |

|

|

Flexibles de raccordements pour fluides médicaux |

|

|

Réseaux de distribution de gaz médicaux6 |

Dans l'attente d'une norme européenne sur le sujet, ce sont ces normes françaises qui sont applicables sur le territoire Français. Les réseaux de distribution de gaz médicaux doivent également être en conformité avec l'article U41-PU5 du règlement de sécurité.

En effet, il est dans les réseaux de distribution de gaz médicaux vital que des normes, de haute sécurité, soient respectées afin d'éviter toute erreur de branchement, de panne d'approvisionnement ou tout incendie.

Les deux premières fixent les spécifications sur la construction des prises et des flexibles de gaz médicaux, la troisième fixe les taux maximums d'impureté concernant l'air à usage médical et donne les méthodes d'essais. Ces trois normes ne donnent pas d'indications particulières sur la maintenance de ces systèmes.

Par contre la norme NF S 90-155 fixe les spécifications minimales portant sur la construction, le fonctionnement, la documentation, les essais et la maintenance des réseaux de distribution de gaz médicaux pour assurer la sécurité du patient. Ces spécifications portent sur la centrale, le réseau de canalisations et les systèmes d'alarmes.

A noter l'existence de la circulaire DGS/3A/667bis

du 10/10/1985, émanant de la direction des hôpitaux,

relative à la distribution des gaz à usage

médical et à la création d'une commission locale

de surveillance de cette distribution qui demande de mettre en place

des contrôles périodiques des installations. D'autres

circulaires portant sur les manodétendeurs et sur les

flexibles de gaz médicaux existent (Voir le sous chapitre I

.1.7 portant sur les lettres circulaires diverses).

b) Conséquences

Le tableau de

l'annexe

11, reprend les principaux

éléments de la norme NF S 90-155 et des circulaires

pré-cités, dont il faut tenir compte pour

définir les principales fonctionnalités et aptitudes

d'un logiciel de " GMAO ". Celles-ci peuvent être

résumées par :

I.2.

Synthèse des besoins liés au contexte

réglementaire

Comme nous avons pu le constater au paragraphe

précèdent, un nombre important de

fonctionnalités souhaitables pour l'application informatique

sont communes à différents textes. Par

conséquent, nous avons souhaité les reprendre dans le

tableau de synthèse ci-dessous :

|

|

|

|

|

|

||

|

Inventaire des dispositifs biomédicaux. |

Tous. |

Doit intégrer un code et une dénomination " normalisée ".(Le code CNEH11 tendrait à disparaître au profit du code développé par l'ECRI12). |

|

Enregistrement des différentes actions de maintenance : - Maintenance utilisateur, (niveau 1 et 2

de maintenance) |

- GBEA, |

Pour chaque dispositif médical inventorié, il doit être possible d'enregistrer les différentes actions réalisées durant sa vie. Il est utile de pouvoir distinguer s' il s'agit d'une action de maintenance, de contrôle qualité ou de sécurité. Ainsi, il est possible de visualiser l'ensemble des opérations ou uniquement un type d'action bien particulier (pour éviter toute surcharge dans la présentation de l'historique dans le cas ou seul un type d'action nous intéresse). Les actions de maintenance ou de contrôle qualité " utilisateurs ", doivent être enregistrées. Par conséquent les utilisateurs chargés de ces opérations doivent disposer d'un accès contrôlé à l'application informatique afin de les enregistrer. Cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la démarche Total Productive Maintenance (TPM4) visant à améliorer fortement le niveau de disponibilité des équipements. |

|

Enregistrement des actions de contrôle qualité. |

- GBEA, |

|

|

Enregistrement des actions de contrôle sécurité. |

- Accréditation, |

|

|

Gestion des demandes d'intervention. |

- Arrêté du 3 octobre

95, |

Possibilité donnée aux utilisateurs d'émettre des demandes d'intervention, de leurs services, à partir d'un poste informatique. Cette possibilité doit permettre par extension de communiquer d'autres informations du service biomédical vers les divers services de soins et médico-techniques de l'hôpital : inventaire du service considéré, état d'avancement des demandes d'intervention par exemple. Cette fonctionnalité nécessite que l'application est un fonctionnement en mode client serveur ou mieux encore via l'Intranet de l'établissement. (voir la partie aptitude) |

|

Gestion et suivi de la matériovigilance. |

- La matériovigilance. |

Enregistrer les différentes actions menées dans le cadre de la matériovigilance (ex : la correspondance, les commandes de pièces détachées ou de nouveaux équipements...). Disposer d'un outil d'aide quantitatif permettant d'évaluer, par un score, si un incident doit être déclaré avec ou sans délai. |

|

Planification de la maintenance préventive et des contrôles qualité et sécurité. |

Tous (à la matériovigilance prés). |

Vu le nombre important d'actions différentes à effectuer sur une quantité élevée de dispositifs, il est intéressant de disposer d'un outil de planification avec une présentation des tâches à effectuer et effectuées (avec un rappel automatique de celles ci). |

|

Gestion des contrats de maintenance et de services. |

Tous par extension (à la matériovigilance prés). |

Toutes les opérations de maintenance, de contrôle qualité et sécurité ne peuvent être réalisés en interne par manque de moyens humains, matériels ou de compétence. Par conséquent il doit être possible de gérer les contrats souscrits avec des prestataires externes et de les associer aux équipements concernés pour permettre, entre autre, la gestion des travaux sous contrat. L'aspect financier et " juridique " est également important. |

|

Gestion des compétences et habilitations du personnel affecté au service biomédical. |

Tous. |

Création d'un dossier individuel ou sont spécifiées les qualifications des agents et enregistrées les diverses formations suivies. Lien possible entre répartition des tâches et qualification des agents. |

|

Gestion des actions de formation sur les dispositifs médicaux aux utilisateurs. |

- GBEA, |

Les textes réglementaires,

marqués en gras, obligent clairement la mise

en place de formation pour les personnels utilisateurs ou "

responsables "... |

|

Gestion des pièces détachées. |

Tous (à la matériovigilance prés). |

Cette fonctionnalité doit permettre de prendre en compte les pièces détachées ou certains consommables fournis par le SBM, indispensables, pour assurer la continuité de fonctionnement d'une sélection de dispositifs médicaux considérés comme vitaux. |

|

Plan d'équipement (biomédical) |

Accréditation |

Suivi, pour chaque dispositif médical des différentes phases d'achat des dispositifs médicaux. |

|

Gestion de planning |

Accréditation |

Suivi des plannings des différents personnels répondant aux objectifs fixés par le service pour permettre la continuité des soins. |

|

Tableaux de bords/Indicateurs |

Accréditation |

Extraction d'indicateurs paramétrables afin de suivre les objectifs fixés et d'optimiser la gestion du parc d'équipement biomédical... |

|

Intégration de " fonctions " qualité |

Accréditation |

Permettre la gestion des analyses de risque, de la satisfaction des "clients" et la gestion des non conformités. |

|

|

||

|

Gestion Electronique de Documents (GED).ù et communication aisée avec d'autres éléments d'un système d'information. |

Tous. |

Il est primordial de disposer d'un " outil " apte à assurer l'archivage et la gestion des divers enregistrements produits dans le cadre des activités de la maintenance (procédures, rapports de tests et procès verbaux, documentations techniques...). Cette aptitude devra être " épaulée " par une communication aisée de l'application avec d'autres logiciels existants dans l'entreprise ! (Bureautique, comptabilité, CAO/DAO, multimédia...) |

|

Fonctionnement en multipostes (et en mode client/Serveur avancé) |

- GBEA, |

Pour permettre un échange d'information rapide, fiable et générateur de gains de temps entre le service biomédical et l'ensemble de l'établissement. |

|

Gestion de l'accès des différents utilisateurs (par mot de passe). |

- GBEA, Le fait même d'être en réseau. |

L'accès de l'application ne doit être possible que par une identification de l'utilisateur et un mot de passe valide. Un profil doit être configurable de sorte que les utilisateurs ne puissent afficher et manipuler que les données autorisées. |

|

Interfaçages d'équipements de Contrôle, de Mesures et d'essai (ECME). |

Tous (à la matériovigilance prêt). |

Permet un transfert automatisé des résultats de test de performance, de sécurité et ou de contrôle qualité vers l'application. Il y a un gain de temps considérable, une diminution des risques d'erreurs et de l'archivage papier... |

* : SBM = Service Biomédical.

II. LES

BESOINS DES SERVICES BIOMEDICAUX

II.1 Enquête auprès d'un échantillon de services biomédicaux

II.1.1) Présentation de l'enquête

A partir de notre étude sur les exigences à respecter vis à vis du contexte réglementaire pour l'activité biomédicale, nous avons établit un questionnaire afin de connaître les attentes des services biomédicaux vis à vis des logiciels de GMAO. Composé de 16 questions, ce questionnaire est constitué de la manière suivante:

Ce questionnaire à été envoyé à 44 services biomédicaux (voir ci après la représentation géographique de l'enquête menée). Cette enquête à été transmise par messagerie Internet, sous format HTML, et conçue de sorte qu'il soit facile et rapide d'y répondre (case à cocher, ...).

Représentation géographique de l'enquête menée:

II.1.2) Analyse et interprétation des résultats de l'enquête

Sur 44 services biomédicaux sollicités, 14 ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 32%.

L'interprétation des résultats est basée sur le nombre de réponses.

Les résultats :

Sur ces 86%:

- 50% sont des GMAO "spécialisées biomédical"

- 36% sont des GMAO "industrielles"

Sur la quantité des logiciels mis en place,

les logiciels spécifiquement développés pour le

biomédical, " Sophie " et " Optim ", sont assez logiquement

les plus implantés.

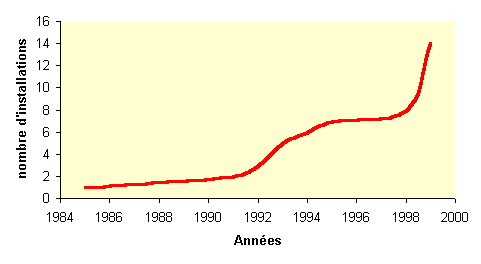

Cette courbe met en évidence que le nombre

d'installation de GMAO au sein des services biomédicaux

(AUDITES) est en sans cesse évolution avec une forte

progression en 1998. Le besoin d'un outil informatique se fait donc

ressentir pour pouvoir assurer la fonction "maintenance

biomédicale" et ceci en grande partie du fait des

différentes exigences réglementaires.

Il ressort de cet histogramme que les

fonctionnalités concernant la communication (avec d'autres

applications, interface SIH et au ECME), mais aussi tout ce qui

regroupe la gestion des informations, des habilitations et

l'intégration d'outils d'analyse de risques, sont très

peu présentes.

Aucune fonctionnalité possède, pour

les audités, un intérêt inférieur à

60%. Les fonctionnalités classées en fin de liste

(Intérêt compris entre 63 et 75%) sont celles qui

globalement n'existent pas sur les logiciels en place chez les

audités.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Classés par ordre croissant de

participation, les indicateurs techniques sont les plus

utilisés, vient ensuite les indicateurs économiques

puis qualité.

Voici un tableau, détaillant le

degré de satisfaction en fonction des différentes

GMAO:

|

|

|

|

|

|

|

|

(ancienne) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il ressort de ce tableau que les audités

possédant des GMAO dédiées"biomédical"

(logiciels " Optim " et " Sophie ") sont les plus

satisfait.

II.2) Synthèse des besoins définis par les services biomédicaux

Les services biomédicaux souhaitent donc des produits assurant les fonctions suivantes :

(Classement par ordre de priorité)

Les fonctionnalités et aptitudes liées à la communication, l'échange de l'information et la qualité prennent de l'importance dans l'esprit des audités, puisque ces fonctionnalités, pour la plupart, absentes ou non installées sur leurs GMAO, ont un intérêt supérieur à 60 %.

L'accréditation, et les démarches

volontaires de certification de plus en plus nombreuses sont

certainement à l'origine de cet intérêt

grandissant.

III. ETUDE DES

PRINCIPAUX LOGICIELS DE GMAO DISPONIBLES

Cette étude à pour objet de présenter les principaux logiciels disponibles, en France, et d'évaluer leur adéquation avec les critères minimaux définis précédemment (fonctionnalités et aptitudes).

Pour cela, à partir d'une recherche réalisée principalement sur Internet et par le biais de revues spécialisées telles que Fonction maintenance et Maintenance et entreprise, treize éditeurs de solutions informatiques ont été identifiés.

Sur ces treize éditeurs, seuls six ont répondu à nos courriers de demande de renseignements postés courant novembre 1999. Des informations sur quatre des sept sociétés, n'ayant pas répondues, ont put être obtenues lors de la treizième édition du salon de la maintenance qui s'est tenu les 24-25-26 novembre 1999 à Paris (porte de Versailles) ou par le biais de contacts divers.

Cette étude porte donc sur dix fournisseurs de GMAO, et a été réalisée à partir des données récupérée sur les brochures commerciales, techniques et ou CD-rom de présentation (avec en général une version de démonstration du logiciel proposé).

Ces dix fabricants représentent plus de 80% de la base installée, de logiciels de GMAO, dans le secteur hospitalier.

En annexe 14, une liste complémentaire de logiciels disponibles sur le marché français, reprenant les coordonnées postales et/ou téléphoniques et informatiques des sociétés les commercialisant est proposée.

Il est possible de trouver sur le marché des logiciels dédiés au secteur biomédical. Par conséquent, nous avons délibérément présentés ces derniers logiciels et ceux rencontrés dans le secteur industriel sur deux tableaux séparés.

Ces tableaux s'attachent à présenter les différents points suivants :

L'environnement informatique du système :

Permet de connaître le langage de développement, le ou les systèmes d'exploitation compatibles et les bases de données supportées. A ce titre, pour être le plus ouvert possible, le logiciel doit intégrer une base de donnée " standard " travaillant donc sous SQL (Structured Query Language) et " puissante " afin de gérer les très grosses quantités d'information traitées par un logiciel de GMAO, sans avoir à attendre plus de quelques secondes lors d'une requête par exemple.

L'expérience montre que dans le domaine hospitalier, les deux bases de données les plus couramment rencontrées, toutes applications confondues, sont ORACLE© et SQL SERVER©. (Ces deux bases de données offrant par ailleurs, des garanties suffisantes quant à leur capacité à traiter de gros volumes d'informations et à communiquer sur l'extérieur).

Autres critères importants : le type d'architecture et l'ouverture du système à la technologie Intranet/Internet. Pour ce qui est de l'architecture, il faut s'orienter vers une solution " client/serveur évoluée ". En effet, tous les systèmes client/serveur ne sont pas construits de la même façon. Il faut en effet privilégier un système construit autour d'une véritable architecture à partie client allégée. Ainsi le serveur doit stocker et traiter la majeure partie des procédures afin de réduire le travail effectué sur les postes clients. Cette solution permet de diminuer les besoins en modernisation des processeurs coté client, et soulage l'administrateur du système en fournissant des mises à jour automatiques aux postes clients.

La technologie Intranet/Internet, permet de simplifier encore la configuration précédente, puisque dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'installer l'application sur tous les postes clients mais uniquement coté serveur Intranet. Dans ce cas, l'application GMAO s'intègre totalement à l'Intranet de l'hôpital et les utilisateurs peuvent y accéder à partir du navigateur Intranet habituel installé dans l'hôpital. Cette solution est donc, pour les utilisateurs, gage de simplicité dans l'utilisation (réduisant par la même, le temps d'appropriation du logiciel). Coté administrateur système, les problèmes de mise à jour sont également grandement simplifiés et on peut espérer une diminution des coûts liés à la réduction du nombre de licences logicielles...

Les principales fonctions et aptitudes :

Nous avons repris les fonctions souhaitables dans le cadre de la réglementation et suite à l'enquête auprès des services biomédicaux hospitaliers.

Autres points :

III.2 Les logiciels rencontrés dans l'industrie

III.2.1) Présentation

Ces logiciels, comme l'indique l'enquête présentée au chapitre II, sont implantés à hauteur de 36% dans les services biomédicaux hospitaliers. Ce pourcentage semble se stabiliser, à cette valeur, depuis plusieurs années.

Il faut distinguer dans ces logiciels, deux grandes gammes de produits. La première, concerne des logiciels, relativement basiques, dont le prix oscille autour de vingt mille francs et la deuxième des produits plus " évolués " dont le prix dépasse généralement la centaine de milliers de francs et pouvant même atteindre plusieurs centaines de milliers de francs, dans des configurations étendues. Assez logiquement, les performances globales sont supérieures avec les produits de la deuxième gamme.

Enfin, les logiciels à " vocation "

industrielle privilégient une gestion par arborescence du parc

d'équipements. Cette méthode, n'est pas de, prime

abord, simple à appréhender. De plus dans le cas des

équipements biomédicaux, cette méthode n'est pas

forcément gage de simplicité.

III.2.2) Tableau des logiciels rencontrés dans l'industrie :

|

Société |

|

|

|

|

|

|

|

Nom du produit |

|

|

|

|

|

|

|

Environnement informatique |

|

|

|

|

|

|

|

Langage de développement de l'application |

|

|

|

|

|

|

|

Système d'exploitation (interfaçage graphique) |

|

OS/2, UNIX... (pour serveur) |

|

|

|

|

|

Supporte/utilise les bases de données: |

|

|

|

|

|

|

|

Type architecture |

|

|

|

|

|

|

|

Intégration de la technologie intranet/Internet |

|

|

|

|

|

|

|

Principales fonctions |

|

|

|

|

|

|

|

Type de gestion

inventaire |

|

(3 types fonctionnelle, locale, famille) |

|

|

|

|

|

Intégration d'un code inventaire "normalisé" |

|

|

|

|

|

|

|

Enregistrement par type d'

intervention |

oui ? ? |

oui ? ? |

oui oui oui |

oui ? oui |

oui ? ? |

oui ? ? |

|

Intègre un module de demande d'intervention utilisable par les services utilisateurs |

|

|

|

|

|

|

|

messagerie

électronique

|

|

|

électronique |

|

électronique |

|

|

Planification de la

maintenance |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des

alertes |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des stocks de pièces détachées |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des alertes (Seuils mini. atteints ...) |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des contrats de maintenance et de services associés |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des

alertes |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion de la

matériovigilance |

|

|

|

|

|

|

|

Société |

|

|

|

|

|

|

|

Nom du produit |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des

compétences et habilitations |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des actions de

formation |

|

|

|

|

|

|

|

Intégration d'outils

d'aide dans l'analyse |

AMDEC

|

|

|

|

(type non précisé)

|

|

|

Gestion

statistiques |

|

|

|

|

|

|

|

Lien

documentaire |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion des investissements (classe 2) |

|

|

|

|

|

|

|

Aptitude du produit à communiquer |

|

|

|

|

|

|

|

Gestion de l'accès des différents utilisateurs |

|

|

|

|

|

|

|

Export/Import de données vers/venant de tableurs... |

|

|

|

|

|

|

|

Interfaçage à des logiciels de l'établissement: achat, comptable, ERP... |

|

ERP, multimédia |

Tous logiciels financiers |

par table d'interface (API) |

par table d'interface (API) |

par table d'interface (API) |

|

Liste des produits interfacés |

|

|

|

les ERP |

les ERP |

|

|

Interfaçage, avéré, avec des ECME pour le |

|

|

|

|

|

|

|

Personnalisation logiciel possible |

|

|

|

|

|

|

|

Nombre de systèmes installés en France: |

|

|

|

|

|

|

|

- Toutes applications confondues: |

|

|

|

|

|

|

|

- Applications biomédicales |

|

|

|

|

|

|

|

Gamme de prix

(en francs Français

TTC) |

|

|

|

|

|

|

|

Observation(s) |

adaptation à prévoir Fonctionnalités qualités "originales" |

Analyse de défaillance Gestion par arborescence assez complexe |

Plus de 30 000 sites dont plus de 1000 dans les hôpitaux américains |

|

|

Analyse de défaillance |

|

Coordonnées des fabricants

|

84, bd du Gal Leclerc 59 100 ROUBAIX |

283, rue de l'étang 69 760 LIMONEST |

Z.A.C. des deux gares 34, av. F. Roosevelt 92 150 SURESNE |

Maintenance 81, rue de la gare 59 170 CROIX |

Immeuble ATRIA 2, rue du centre 93 885 NOISY LE GRAND |

6, rue Godefroy 92 821 PUTEAUX cedex |

|

Site Internet ou Email |

|

|

|

|

|

|

|

* Voir l'enquête (Chap. II). ** L4G: Langage de 4éme génération. |

||||||

III.3 Les

logiciels dédiés aux services

biomédicaux

III.3.1) Présentation

Quatre sociétés proposent des produits dédiés principalement à la maintenance en milieu hospitalier et plus précisément au génie biomédical.

Deux logiciels sont aujourd'hui

particulièrement bien implantés. Ce sont les logiciels

" Sophie " commercialisé par la société CGEM et

" Optim " par la société AGILENT (ex Hewlett

Packard).

III.3.2) Tableau des logiciels dédiés aux services biomédicaux

|

Société |

|

|

|

|

|

Nom du produit |

|

|

|

|

|

Environnement informatique |

|

|

|

|

|

Langage de développement de l'application |

|

|

|

|

|

Système d'exploitation (interfaçage graphique) |

|

OS/2, Unix... (pour serveur) |

|

|

|

Supporte/utilise les bases de données: |

|

|

|

|

|

Type architecture |

|

|

|

|

|

Intégration de la technologie Intranet/Internet |

|

|

|

|

|

Principales fonctions |

|

|

|

|

|

Type de gestion inventaire (Numéro ou arborescence) |

|

|

|

|

|

Intégration d'un code inventaire "normalisé" |

|

|

|

|

|

Enregistrement par type d'

intervention possible |

oui oui oui |

oui oui oui |

oui ? ? |

oui

|

|

Intègre un module de demande d'intervention utilisable par les services utilisateurs |

|

par Intranet |

|

|

|

Planification de la

maintenance |

|

|

|

|

|

Gestion des alertes (opérations non réalisées...) |

|

|

|

|

|

Gestion des stocks de pièces détachées |

|

|

|

|

|

Gestion des alertes (Seuils mini. atteints ...) |

|

|

|

|

|

Gestion des contrats de

maintenance |

|

|

|

|

|

Gestion des alertes (Échéances, visites non réalisées) |

|

|

|

|

|

Gestion de la matériovigilance (Intègre la tracabilité des actions menées pour chaque dossier) |

|

|

|

|

|

Société |

|

|

|

|

|

Nom du produit |

|

|

|

|

|

Gestion des

compétences et habilitations |

|

|

|

|

|

Gestion des actions de

formation des équipes |

|

|

|

|

|

Intégration d'outils d'aide dans l'analyse de risques (AMDEC, ...) |

|

|

|

|

|

Gestion

statistiques |

|

|

|

|

|

Lien documentaire (Lien à des documents scannés...) |

|

|

|

|

|

Gestion des investissements (classe 2) |

|

|

|

|

|

Aptitude du produit à communiquer |

|

|

|

|

|

Gestion de l'accès des différents utilisateurs |

|

|

|

|

|

Export/Import de données vers/venant de tableurs... |

|

|

|

|

|

Interfaçage à des logiciels de l'établissement: achat,comptable, ERP... |

|

|

|

|

|

Liste des produits interfacés |

|

|

(Ophélie...) |

|

|

Interfaçage, avéré, avec des ECME pour le transfert automatique des données |

|

|

|

|

|

Personnalisation logiciel possible |

|

|

|

|

|

Nombre de systèmes installés en France: |

|

|

|

|

|

- Toutes applications confondues: |

|

|||

|

- Applications biomédicales |

|

|

|

|

|

Gamme de prix

(en francs Français

TTC) |

|

|

|

|

|

Observation(s)

|

ceux obtenus d'une doc. de 1998. |

|

répondue à notre demande d'information les éléments sont ceux obtenus d'une doc. de 1997. |

ceux obtenus d'une doc. de 1998. |

|

Coordonnées des fabricants |

1 av. du Canada Z.I. de courtaboeuf 91 947 LES ULIS cedex |

32, 36 av. de l'Epi d'or 94 807 VILLEJUIF Cedex |

7, rue Aspasie & Jules Caron 94117 ARCEUIL cedex |

Résidence de l'Europe 5, rue du Tertre 44070 CARQUEFOU |

|

Site Internet ou Email |

|

|

|

|

|

* Voir l'enquête (Chap. II). ** L4G: Langage de 4éme génération. |

||||

III.4 Analyse comparée entre les besoins et les outils proposés

Les tableaux comparatifs, des pages précédentes, mettent en évidence qu'aucun logiciel de GMAO n'intègre la totalité des fonctionnalités définies dans le cadre du contexte réglementaire (chapitre I) ou souhaitées par les services biomédicaux (chapitre II).

Cette constatation est vrai pour les deux grandes catégories de logiciels étudiés (Industriel et biomédical).

En effet, les fonctionnalités suivantes ne sont pas présentes (ou leurs capacités sont insuffisantes) :

D'autres fonctionnalités, non évoquées dans les tableaux comparatifs précédents, comme la gestion de la satisfaction des " clients ", la gestion des non conformités, la gestion de la documentation qualité.... n'existent pas.

A noter que ce type de fonctionnalités peuvent être obtenues par le biais de logiciels spécifiquement dédiés à la qualité. A titre d'exemple le logiciel qualité " INQA 9000 santé " de la société INQA basée à Tours (37). Ce logiciel permet de gérer la majeure partie des opérations liées à la mise en place d'un système d'assurance de la qualité au sein d'un établissement de santé comme la gestion documentaire (logigrammes, processus, protocoles,...), suivi des compétences et des formations, suivi des vigilances, gestion de non conformités, auto-évaluation...

Il est donc possible d'imaginer l'utilisation

couplée d'un logiciel de GMAO et qualité afin de

satisfaire pleinement aux critères prédéfinis.

Dans ce cas, il faudra pouvoir interfacer les deux logiciels afin de

permettre un échange, en routine et de façon

automatisé, de certaines informations. Cet interfaçage

sera d'autant plus facile à mettre en

IV. VERS UNE NORMALISATION DE LA G.M.A.O

La multiplication des G.M.A.O utilisées dans les établissements de santé se traduit par une diversité des logiciels implantés. Cette diversité est une preuve de créativité et donne aux utilisateurs la possibilité de faire un choix plus vaste. Mais comme le montre les chapitres précédents, certains logiciels n'assurent pas forcément certaines fonctions devenues, par l'évolution des réglementations et des mentalités, indispensables. Des interrogations subsistes également quant à leurs réelles capacités à s'intégrer au système d'information de l'hôpital ...

Par conséquent, il est intéressant d'envisager la normalisation de certaines fonctionnalités de l'outil GMAO et de définir des garanties minimales en terme de capacités à communiquer et sur des aspects de sécurité et d'archivage des données.

Enfin, des paramètres externes aux

logiciels de GMAO, mais qui conditionnent beaucoup leur

cohérence et donc le partage d'informations entre ces

mêmes logiciels, sont abordés dans le présent

chapitre (Nomenclature des dispositifs médicaux, nomenclature

des services, ...).

IV.1. Présentation et intérêt de la normalisation

IV.1.1. Définition de la normalisation

D'après le Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984:

" La normalisation à pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits biens et services, qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques ou sociaux "

Une norme relative aux équipements biomédicaux permet la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

Bien qu'elles n'aient pas un caractère obligatoire, elles constituent des outils privilégiés car issue d'un consensus entre les différents acteurs d'une profession.

Cependant pour que le consensus à l'origine d'une norme soit le plus représentatif des professionnels, ils leur est conseillé d'assister et de participer à l'élaboration de ces normes. Cette participation pouvant être coordonnée par les syndicats de professionnels de santé et des sociétés savantes.

L'articulation entre normalisation et réglementation est principalement définie dans l'article R.665-13 du Code de la Santé Publique . C'est L'AFNOR (Association Française de NORmalisation ) qui est chargée d'élaborer et gérer les normes.

IV.1.2. Intérêt d'un norme

L'intérêt des normes réside dans

le fait qu'elles apportent une clarification des solutions techniques

pour assurer la sécurité et la qualité des

dispositifs médicaux, elles sont par conséquent

régulièrement révisables.

Bien que la G.M.A.O ne soit pas d'après la définition de la directive CE, un dispositif médical, elle intervient en tant qu'outil de la maîtrise de la fonction maintenance qui est d'assurer la disponibilité des DM dans de bonnes conditions de fonctionnement et en toute sécurité pour le patient et les utilisateurs.

Dans la mesure où des données

relatives à la sécurité et à la

qualité y sont enregistrées, elles pourraient dans des

conditions de sécurité qui restent à

définir, assurer les fonctions des registres qualité et

sécurité obligatoires et précisés par la

réglementation.

IV.2. Différents axes d'études

IV.2.1 Définition des fonctions minimales

Après recoupement des différentes exigences de la réglementation, il se dégage 9 grandes fonctionnalités :

Elles sont développées ci-dessous,

sous forme de tableaux qui proposent lorsque cela est possible

certains champs ou liens (en bleu ) afin d'apporter quelques

complément d'information.

|

Inventaire |

La G.M.A.O doit permettre la gestion de l'inventaire pour les équipements ci-dessous :

Avec la Matériovigilance et l'Accréditation, tous les équipements biomédicaux sont concernés

|

|

Exemple de champs |

Equipement |

|

|

|

Numéro inventaire |

Contrat |

Produit |

|

|

Modèle |

Maintenance |

Numéro |

|

|

Version logiciel |

Tableau de bord |

Désignation |

|

|

Marque |

Gestion des pièces détachées |

Catégorie |

|

|

N° de série |

Groupe générique de DM |

||

|

Fournisseur |

Type du DM |

||

|

Etat |

Service |

||

|

Localisation |

U.A. unité administrative |

||

|

Libellé du service |

U.F unité fonctionnelle |

||

|

Date d'achat |

C.R. centre de responsabilité |

||

|

Date de mise en service |

|

|

Enregistrement

et suivi des différentes actions de

maintenance

|

La G.M.A.O.

doit permettre l'enregistrement des différentes

actions de maintenance (internes ou

externes):

Les

opérations de maintenance touchent des personnels

divers (utilisateurs, techniciens biomédicaux

internes et/ou externes...) il paraît judicieux de

disposer d'une application accessible, par les

différents acteurs, à la fois des services

utilisateurs et du service biomédical, donc en

réseau. Des

codes d'accès permettant l'identification du

demandeur, l'oriente, vers les différentes

fonctionnalités auxquelles il est autorisé

à accéder. Différentes

classes d'opérations doivent également

être définies (voir colonne type de

maintenance).

|

|||

|

Exemple de

champs obligatoires

|

|

|

|

|

|

N°

identifiant (Code

d'accès)

|

Utilisateurs

(1er niveau)

|

Inspection,

Nettoyage, Désinfection,

Remplacement de

capteurs, Etalonnage,

Contrôle

qualité...

|

N°

inventaire équipement, Date

de l'intervention, Etat

de l'intervention (A

faire, en cours, clôturée, ...), Nature

de l'intervention, Gestion

des stocks, Connexion

à un ECME, Planification

de la maintenance.

|

|

|

Service

biomédical

|

Maintenance

corrective Maintenance

préventive Contrôle

sécurité Contrôle

qualité, ...

|

|||

|

|

Services

externes Organismes

de contrôles

|

|||

|

Planification de la maintenance |

La G.M.A.O doit intégrer :

|

|

|

Exemple de champs |

|

|

|

N° inventaire des équipements |

Services (UA, UF) |

|

|

N° identifiant |

Dates prévisionnelles des visites |

|

|

N° de dossier |

Gestion des alarmes |

|

|

Contacts |

Délai d'avertissement avant déclenchement de l'alarme (rappel) |

|

|

|

||

|

|

Seuil du compteur horaire du DM |

|

|

Suivi des contrats de maintenance. |

La G.M.A.O doit permettre le suivi des contrats :

|

||

|

Exemple de champs |

|

|

|

|

N°inventaire des équipements concernés |

Contact (nom prénom) |

||

|

N° de contrat |

Société/organisme |

||

|

Libellé du contrat |

|

Adresse |

|

|

Date de début du contrat |

Déplacement inclut |

Moyens de communication |

|

|

Date de fin du contrat |

Sur site |

Téléphone |

|

|

Délai de résiliation |

En atelier |

Fax |

|

|

Contact (nom prénom) |

MO incluse |

|

|

|

Montant du contrat |

Kit de maintenance |

URL |

|

|

Formule de réactualisation |

|

|

|

|

Champ des clauses particulières |

|

||

|

Planification des visites (périodicité) |

|

||

|

Matériovigilance |

La G.M.A.O doit permettre :

|

|||

|

Exemple de champs |

|

|

|

G.E.D |

|

N° identifiant (code d'accès) |

Utilisateurs |

Des actions de maintenances réalisées |

Déclaration d'incident |

|

|

Service biomédical |

||||

|

Correspondant Matériovigilance |

Des fiches de déclaration |

Envoie des fiches CERFA Enregistrement des fiches d'alertes |

||

|

Gestion des pièces détachées |

Cette fonctionnalité doit permettre de prendre en compte les pièces détachées ou certains consommables fournis par le SBM indispensables pour assurer la continuité de fonctionnement d'une sélection de dispositifs médicaux considérés comme vitaux. |

||

|

Exemple de champs |

|

|

|

|

N° inventaire de la pièce |

Seuil mini |

Référence des pièces |

|

|

N° inventaire du DM |

Alarmes |

Prix (facultatif) |

|

|

N° nomenclature |

Services concernés |

Contact |

|

|

|

Contacts |

|

|

|

Suivi des qualifications et des

formations des personnels Gestion des plannings

|

Suivi des qualifications et des formations des personnels biomédicaux internes. Toutes les personnes amenées à intervenir sur les installations et les dispositifs médicaux doivent être formées ! Suivi des formations aux utilisateurs réalisées sous la responsabilité du service biomédical. Suivi prévisionnel de la présence des personnels biomédicaux en fonction de leur qualification afin d'assurer la continuité de la maintenance, donc des soins. |

|||

|

Exemple de champs obligatoires |

|

|

|

|

|

N° identification |

Date formation |

Interne |

Des formations |

|

|

Nom |

Nature de la formation |

Externe |

Date de la prochaine formation |

|

|

Prénom |

Lieux |

Formation |

Formateur |

|

|

Qualité |

Coût |

Habilitation |

|

|

|

|

N° nomenclature des équipements concernés |

Qualification |

Des congés et repos |

|

|

|

Localisation des certificats. |

|

|

|

|

Indicateurs et tableau de bord |

Extraction d'indicateurs paramétrables afin de suivre les objectifs fixés et d'optimiser la gestion du parc d'équipement biomédical... L'obtention des données doit se réaliser rapidement de façon fiable et simplement. La norme NFX 60-020 version 95 définit des indicateurs de maintenance. |

||

|

Exemple de champs |

|

|

|

|

N° identifiant |

techniques |

Construction |

|

|

N° inventaire des DM |

économiques |

Ou liens vers d'autres applications |

|

|

N° nomenclature |

qualités |

||

IV.2.2. Définition d'aptitude et fonctionnalités complémentaires

Les autres fonctionnalité ci-dessous ne sont pas obligatoires, mais permettent de satisfaire aux exigences réglementaires avec plus de facilité pour les utilisateurs, et les intervenants de la maintenance.

|

Mise en réseau |

La mise en réseau de la GMAO permet une meilleure diffusion de l'information assurant une amélioration de la communication entre les différents services de l'établissement. Une traçabilité sans discontinuité est assurée. Les applications définies ci-dessous sont directement concernées par cette aptitude. |

|

|

Exemple de champs |

|

|

|

N° identifiant |

Visualisation de l'inventaire |

|

|

Demandes d'interventions |

||

|

Demandes d'approvisionnement en accessoires & consommables |

||

|

Messagerie |

||

|

Suivi du plan d'équipement.. |

||

|

Maintenance |

||

|

Matériovigilance,... |

||

|

Matériovigilance (suite)

|

L'analyse des incidents devrait faire l'objet d'enregistrements. Un outil d'aide " quantitatif " permettant de définir si l'incident doit être déclaré avec ou sans délai serait fort utile ù Un outil " normalisé " devrait être développé dans cet esprit par les autorités et intégré aux logiciels de " G.M.A.O. ". A ce sujet voir l'article paru dans la revue RBM news n°21 (1999), p17-18 L'application doit permettre de réaliser et transmettre les déclarations internes de matériovigilance (du service x de l'établissement au correspondant ou ses suppléants) via le réseau informatique de l'établissement. Intérêt de réaliser

des études statistiques sur les répercutions

de la matériovigilance dans l'établissement.

(Coûts, temps passé, délai de mise en

|

|

Suivi du plan d'équipement |

La G.M.A.O. doit permettre le suivi, pour chaque dispositif médical des différentes phases d'achat des dispositifs médicaux :

L'intérêt du suivi du plan d'équipement en réseau réside dans le fait que la traçabilité des différentes phases d'achat est renforcée et cela permet d'éviter la perte des fiches d'évaluation par les utilisateurs... |

|

|

Exemple de champs |

|

|

|

N° identification |

N° nomenclature des DM |

|

|

N° de dossier |

Nom des service (U.A., U.F.) |

|

|

|

Fiche d'évaluation type |

|

|

|

Contacts |

|

|

Aptitudes à la Gestion Electronique de Documents (GED) |

L'aptitude à gérer des documents électroniques rendrait plusieurs services :

Au minimum, la G.M.A.O disposera d'un " champ " permettant d'indiquer, pour chaque appareil, la localisation et la version des documentations papier et/ou un lien possible avec une autre application accès sur ce type de prestations :