https://www.utc.fr |

Travaux présentés

pour l’obtention

de l’Habilitation à

Diriger des Recherches de l’UTC |

Soutenance le 27 mai 2009

réf. BUTC : H 131 |

|

|

|

|

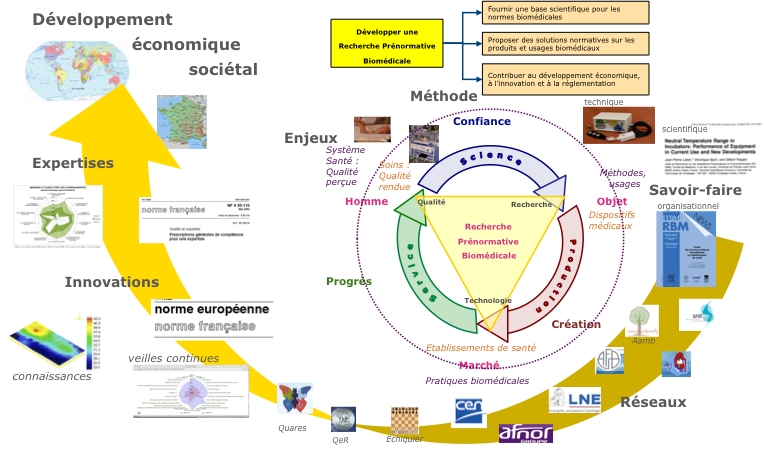

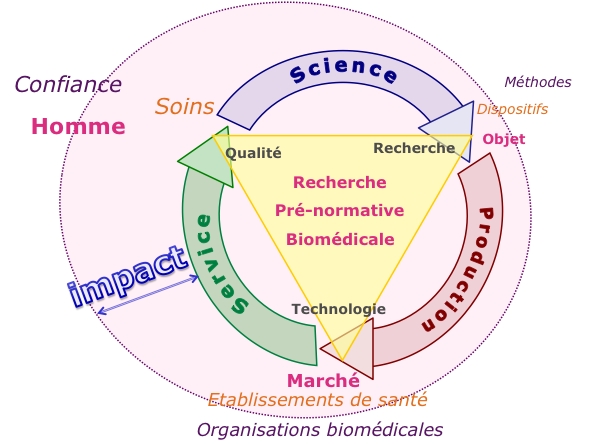

Vers une Recherche

Prénormative Biomédicale

|

|

Résumé :

L'Habilitation à Diriger des

Recherches (HDR) est un diplôme national "sanctionnant la

reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du

caractère original de sa démarche dans un domaine de la

science, de son aptitude à maîtriser une stratégie

de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment

large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs"

(Arrêté du 23 novembre 1988, JORF).

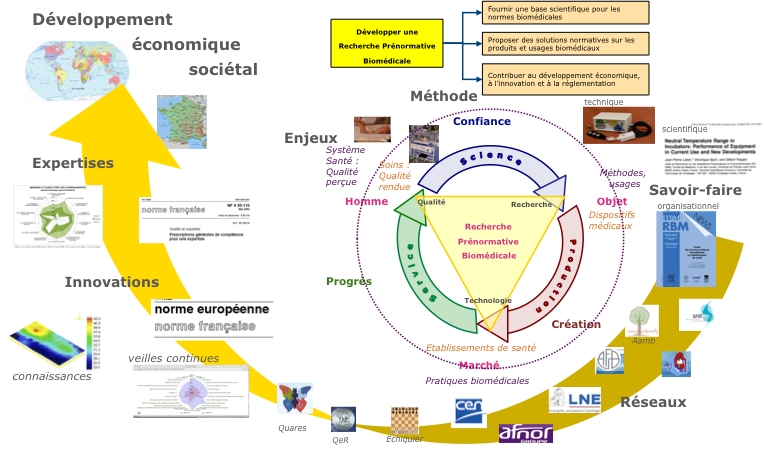

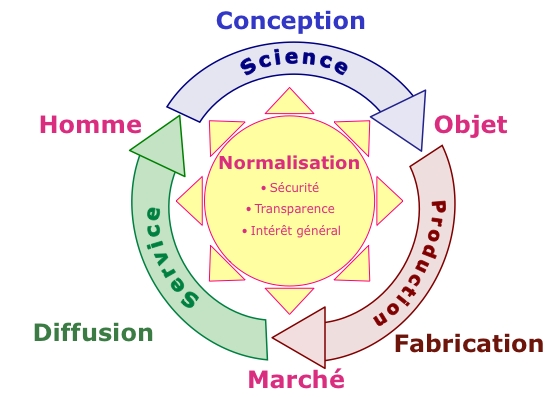

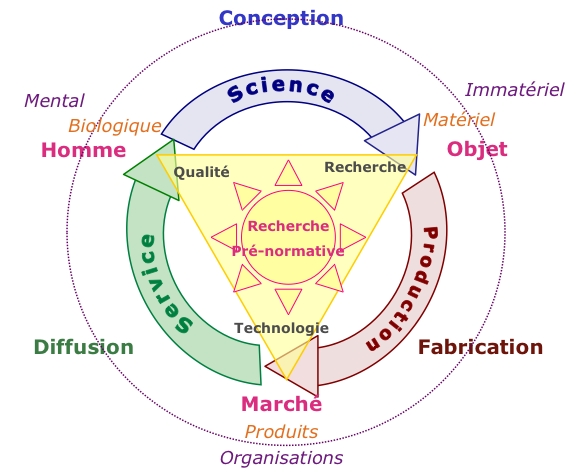

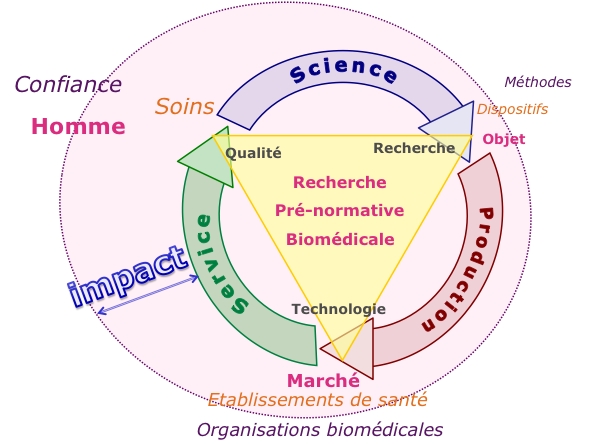

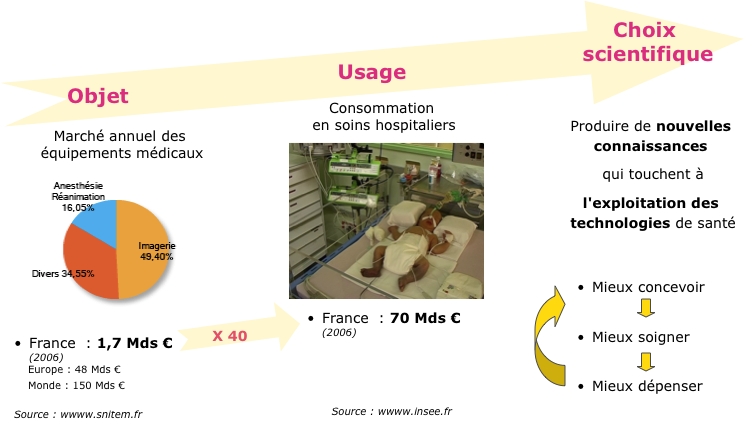

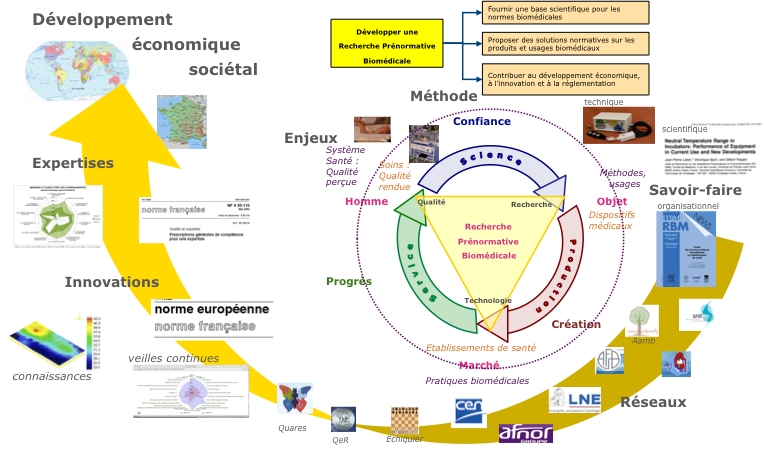

Ce mémoire présente les

travaux et perspectives dans un voie originale en recherche

prénormative biomédicale. Il est montré que la

nécessaire multisdisciplinarité (physiologie, clinique,

technique, industrielle) pour aboutir à un résultat en

recherche biomédicale (nouvelles connaissances, méthodes

ou pratiques, nouveaux dispositifs, processus ou systèmes) doit

aussi s'enrichir d'une nouvelle compétence normative afin

d'assurer la sécurité et l'acceptatbilité des

usages en exploitation des nouvelles conceptions. Une définition

de la recherche prénormative biomédicale est

proposée à partir du point de vue européen qui

vise à faire de la normalisation un vecteur important du

développement économique.

Mots-clefs : recherche,

génie biomédical, normalisation

|

Summary:

The accreditation to manage or lead research

(HDR stands for "Habilitation à Diriger des Recherches") is a

French national diploma "that recognises the high scientific competency

of the applicants, the originality of their concepts in a field of

science, their ability to manage a research strategy in a sufficiently

broad scientific or technological discipline and their capacity to

supervise young researchers" (Decree of November 23, 1988, JORF).

This thesis presents original work and new

perspectives in biomedical prenormative research. In order to control

and improve the ultimate benefits of new knowledge, product or service,

the biomedical prenormative researchers have to develop competencies

and make contributions to standardization. This new skill included in

the multidisciplinary biomedical research (that already involves

physiological, clinical, technical and industrial competencies) aims at

ensuring the safety and the social acceptability of the exploitation of

new biomedical devices, systems or practices. A definition of the

biomedical prenormative research is proposed from the European point of

view where standardization should become an important vector of social

economic development.

Keywords: research, biomedical

engineering, standardization

|

|

Soutenance de Gilbert FARGES pour l'obtention de

l'Habilitation à Diriger des

Recherches de l'UTC,

le 27 mai 2009 devant le Jury

composé de :

- M. FRANCONI Jean-Michel (Président rapporteur)

- M. KAJFASZ Eric (Rapporteur)

- M. RIVIERE Gérard (Rapporteur)

- M. TUFFERY Guy (Rapporteur)

- M. CHEVALLIER Georges (Membre)

- Mme HOBATHO Marie-Christine (Membre)

|

|

|

Référence

bibliographique à rappeler pour tout usage :

Farges

Gilbert (Dr Ing), Vers une Recherche Prénormative Biomédicale, Habilitation

à Diriger des Recherches,Université de

Technologie de Compiègne, 2009,

réf BUTC : H 131,

URL

: https://www.utc.fr/master-qualite/public/publications/autres_etudes/2008-2009/farges/farges_hdr.htm

|

|

Tables des matières

Remerciements

Je tiens à remercier les Membres du Jury de l’Habilitation

à Diriger des Recherches, qui me soutiennent dans le

démarrage d’une nouvelle voie de recherche visant des horizons

« prénormatifs » aux enjeux sociétaux

importants :

- Georges Chevallier, Membre, du Jury, Professeur des

Universités à l'Université de Technologie de

Compiègne, pour sa constante attention à mon

égard, son ouverture d’esprit sur les problèmes aux

interfaces entre l'homme, la technologie et les organisations, et sa

vision d'avenir toujours pragmatique et enrichissante,

- Jean-Michel Franconi,

Président du Jury et

Rapporteur, Professeur des Universités à

l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, Directeur de l'UMR

CNRS 5536 "Résonance Magnétique des Systèmes

Biologiques", pour son implication dans le développement d'une

démarche qualité au sein de son unité de

recherche, son exemplarité à en faire profiter le plus

grand nombre et sa constante humilité pour en exposer les

succès,

- Marie-Christine Hobatho, Membre du Jury, Professeur

des Universités à l'Université de Technologie de

Compiègne, Directrice de l'UMR CNRS 6600 "BioMécanique et

BioIngénierie", pour sa confiance de longue date en mes

capacités, son soutien à l’originalité de mon

parcours scientifique et sa volonté de développer

ensemble une dynamique qualité au sein de son unité de

recherche,

- Eric Kajfasz, Membre du Jury et Rapporteur, Docteur

et HDR, Directeur de Recherche CNRS, Directeur de l’UMR CNRS 6550

"Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM)", pour son

intérêt aux démarches qualité dans le

pilotage des projets de recherche,

- Gérard Rivière, Membre du

Jury et Rapporteur, Docteur et ancien Président du programme

"Standardization and Research (STAR)" au Comité Européen

de Normalisation (CEN) à Bruxelles, dont la rencontre

récente et l’amicale attention me permettent d’envisager

des actions au niveau européen en recherche

prénormative,

- Guy Tuffery, Membre du Jury et Rapporteur,

Directeur de Recherche Emérite (et ancien

Délégué Qualité) à l'Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

(AFSSA) de Maisons-Alfort, Président de la Commission Nationale

de Normalisation Qualité-Expertise, pour sa décapante

aptitude à poser les « bonnes questions », son

enthousiasme permanent et sa capacité à aller

au-delà des frontières dans la pensée normative.

Je tiens

aussi à remercier les personnes qui m’ont permis

d’aboutir à mon épanouissement actuel et à une

vision clarifiée sur mes apports personnels dans un monde

complexe :

- Huguette, mon épouse qui m’a toujours

soutenu et supporté, même quand le travail envahissait la

maison et l’emploi du temps privé…

- Isabelle Nattier, dont

l’assistance calme et

efficace a toujours résolu mes problèmes de logistique et

d’organisation dans un agenda surchargé…

- Jean-Pierre Libert,

Véronique Bach, Michel

Freville, Gérard Krim, Alain de Broca et les membres de

l’équipe d’Amiens avec lesquels j’ai pu mener l’aventure

du Pôle GBM Périnatalité-Enfance, avec une

pensée toute particulière pour feu Pr Bernard Risbourg,

dont le dynamisme et la confiance étaient communicatifs,

- Pr Eric Mallet

du CHU de Rouen pour son action et support afin que mes premières

recherches instrumentales trouvent directement leur application… à domicile,

auprès

de Maximilian et de sa maman,

- Michel Cordonnier, France Darras, Anne Baleix

et les acteurs de l’association GRADIENT, sans qui je n’aurais

pas réalisé les partenariats industriels et les transferts

de technologie,

- Alain Donadey, François Langevin,

Jean-François Lerallut, Catherine Marque, collègues de

l’UTC dont l’ouverture d’esprit et les actions sur les

technologies biomédicales m’ont aidé à percevoir

de nouveaux enjeux,

- Francis Goubel, Chantal Perot, Didier Gamet et

Francis Canon dont les savoirs en physiologie m’ont toujours

été d’une grande aide et une source permanente de

curiosité,

- Michel Jaffrin, Cécile Legallais,

Marie-Danielle Nagel dont les qualités scientifiques ont souvent

été un modèle implicite pour moi,

- Jean-Jacques Vanhoutte,

Francisco Martinez, Yvon Guillot et Alain Adhemard du Service Electronique

de l’UTC, dont les

compétences en conception électronique ont

été fondamentales pour le succès de mon parcours,

- Boaz,

Christophe, David, Djaffar, Lorena, Mardson, Mohamad, Mokrane, Serge, Philippe,

Walid, Ziad dont les travaux de recherche sous ma direction ont contribué à

l’émergence de ce projet,

- Eva Giesen, Marc Mounin, Jean-Paul

Berthomé,

Vincent Dollé, Alain Hoquet, Denis Bertheau, Marie-Noêlle

Besson, Elise Douat, Henri Valeins, Catherine Chaléard,

Rémy Gautier, et tous les membres du Réseau Echiquier

pour leur dynamique collective à promouvoir de nouvelles

pratiques Qualité en Recherche,

- Jean-Pierre Caliste, Nicolas-Louis

Duclos, Louis Blache, Dritan Nace, Jean Escande, Manon Lalonde, Béatrice

König dont les dynamiques implications en management de la

qualité sont très prometteuses pour l'émergence et

la diffusion d'une recherche prénormative intégrée

à un enseignement de haut niveau,

- Solange Bonneaud, Secrétaire

Générale de l'UTC et Sabine Braule, Directrice des

Ressources Humaines pour leurs soutiens, intérêts et

actions de développement des démarches qualité en

enseignement supérieur,

- Ronan Stephan, Directeur de l’UTC et

Bernard Dubuisson, ancien Directeur à la Recherche de l’UTC,

pour leurs stimulations dans le développement de nouvelles voies originales

de recherche et d’expertise,

Grâce à vous tous, ce travail est à la

fois un aboutissement et un départ…

retour sommaire

Glossaire

- AERES : Agence d'Evaluation en Recherche et Enseignement Supérieur

- AFNOR : Association Française de NORmalisation

- ANR : Agence Nationale de la Recherche

- ANVAR : Agence Nationale pour la VAlorisation de la Recherche

- APHP : Assistance Publiques – Hôpitaux de Paris

- CA : Conseil d’Administration

- CCPPRB : Comité Consultatif pour la Protection des Personnes

en Recherche Biomédicale

- CDD : Contrat à Durée Déterminée

- CEN : Comité Européen de Normalisation

- CHU : Centre Hospitalier Universitaire

- CMR : Cardio Modulo Respirographie

- CNESMS : Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale

- CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

- CP13 : Connaisance Professionnelle n°13 (Enseignement Qualité-Recherche

en Ecole Doctorale)

- DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies

- DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

- DU : Diplôme d’Université

- ECHIQUIER : ECHanges Indépendants pour la QUalité, l’Innovation,

l'Enseignement et la Recherche

- ECRI : Emergency Care Research Institute

- ECG : ElectroCardioGramme

- GBM : Génie BioMédical

- GLEM : Groupement des Laboratoires d’Essais Médicaux

- HDR : Habilitation à Diriger des Recherches

- IBMH : Ingénieur BioMédical Hospitalier (Mastère

Spécialisé)

- IEMN : Institut d’Electronique et de Microélectronique

du Nord

- LNE : Laboratoire National de métrologie et d’Essai

- MBEC : Medical & Biological Engineering &

Computing

- MENRT : Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche

et de la Technologie

|

- MQ : Management de la Qualité (Master)

- MRCT : Mission Ressources et Compétences Technologiques

- MSIN : Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson

- MTS : Management des Technologies en santé

(Master)

- NQCE : Normalisation, Qualité, Certification, Essais (Mastère

Spécialisé)

- PCRD(T) : Programme Cadre de Recherche et Développement (Technologique)

- PPF : Programme Pluri-Formations

- QeR : Qualité en Recherche (réseau CNRS)

- QUARES : QUAlité en Recherche et Enseignement Supérieur

(association)

- QUEOPS : QUalité, Evaluation, Organisation et Performance

en Santé

- RMN : Résonance Magnétique Nucléaire

- STAR : STAndardization and Research (programme du CEN)

- SPI : Sciences Pour l’Ingénieur

- ST2I : Sciences et technologies de l’Information et de l’Ingénierie

- SSC : Services Scientifiques Communs

- TSIBH : Technicien Supérieur en Ingénierie Biomédicale

Hospitalière

- UE : Unité d’Enseignement

- URA : Unité de Recherche Associée

- UMR : Unité Mixte de Recherche

- UPJV : Université Picardie Jules Verne

- UTC : Université de Technologie de Compiègne

- UV : Unité de Valeur

- VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

- VAP : Validation d’Acquis Professionnels

- VES : Validation d’Etudes Supérieures

|

retour sommaire

Bref Curriculum Vitae : FARGES

Gilbert

Formations et Diplômes

- UTC 3ème cycle

2001 Mastère Spécialisé

Normalisation, Qualité, Certification, Essais

- UTC 3ème cycle

1986 Docteur Ingénieur en Génie Biomédical

- UTC 3ème cycle

1983 Diplôme d’Etudes Approfondies en Génie

Biomédical

- UTC 3ème cycle

1979 Mastère Spécialisé

Ingénieur BioMédical Hospitalier (IBMH)

- ENSAM 2ème cycle

1978 Ingénieur Arts et Métiers (Cluny 1974-1978)

Expérience professionnelle : Enseignant-Chercheur

(UTC) depuis 1981

- Recherche :

- Encadrement de DEA, Masters Recherche et Direction de Thèses

de 3ème cycle en Génie Biomédical depuis 1985

- Membre associé UMR CNRS 6600, BioMécanique et BioIngénierie

depuis 1999

- Membre associé URA CNRS 858, Biomécanique et Instrumentaion

Médicale de 1989 à

1994

- Transfert :

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR « Qualité en

Expertise » depuis 2007

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en

Santé" depuis 2000

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en

Recherche" de 2000 à 2005

- Enseignement :

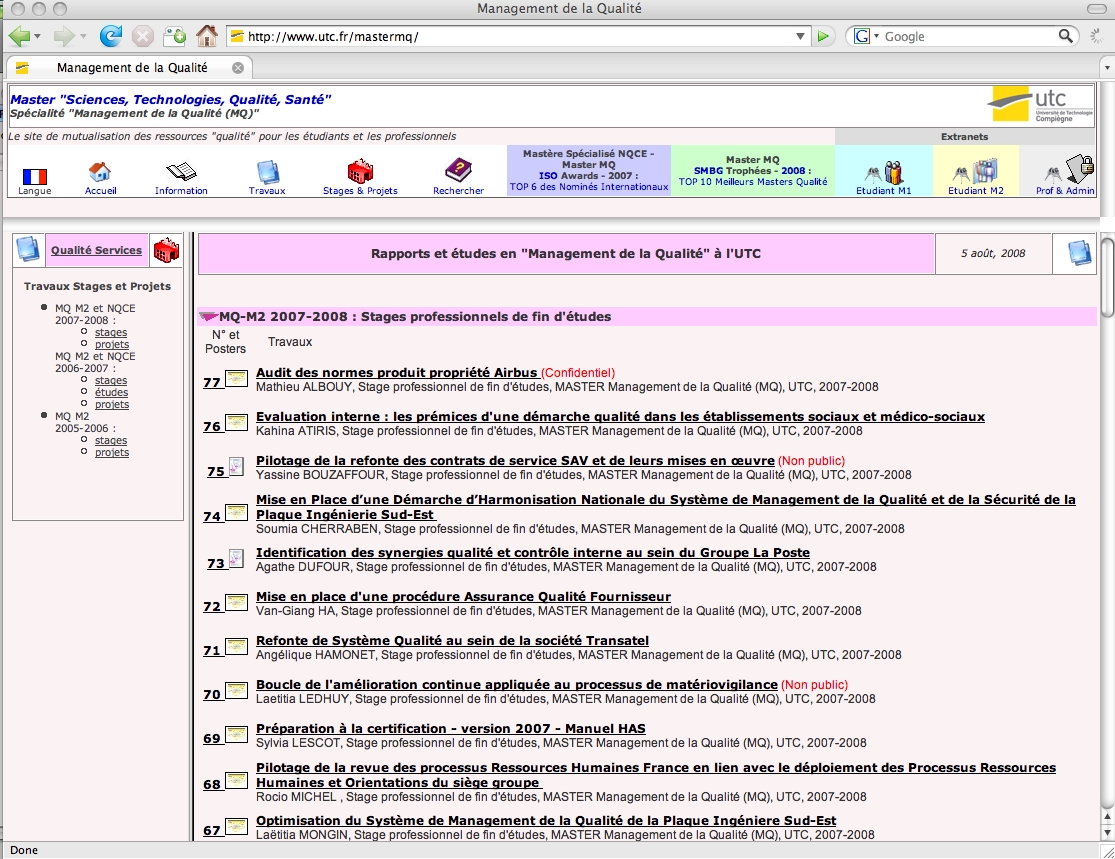

- Direction de stages et projets d’intégration en Masters

MQ et MTS et de thèses professionnelles en Mastère Spécialisé NQCE

- Thèmes enseignés :

électronique, capteurs, instrumentation, informatique, technologies

biomédicales, sûreté des systèmes, maintenance,

contrôle et management qualité dans les organisations, pour étudiants

de 2ème ou 3ème cycle, Ecole Doctorale, Master, Mastère

et formation continue. Partenariat pédagogique avec environ 50

entreprises.

- Animation et direction de stages professionnels (> 25/an)

- Développement des processus Validation des Acquis de l’Expérience

(VAE), Validation d’Etudes Supérieures (VES), Validation

des Acquis Professionnels (VAP) et référentiels métiers

en Qualité et Génie Biomédical

- Admissions (>100/an) ; Jurys de diplôme (>60/an) ; Suivis

de stages et projets en entreprises (>30/an)

retour sommaire

Responsabilités

:

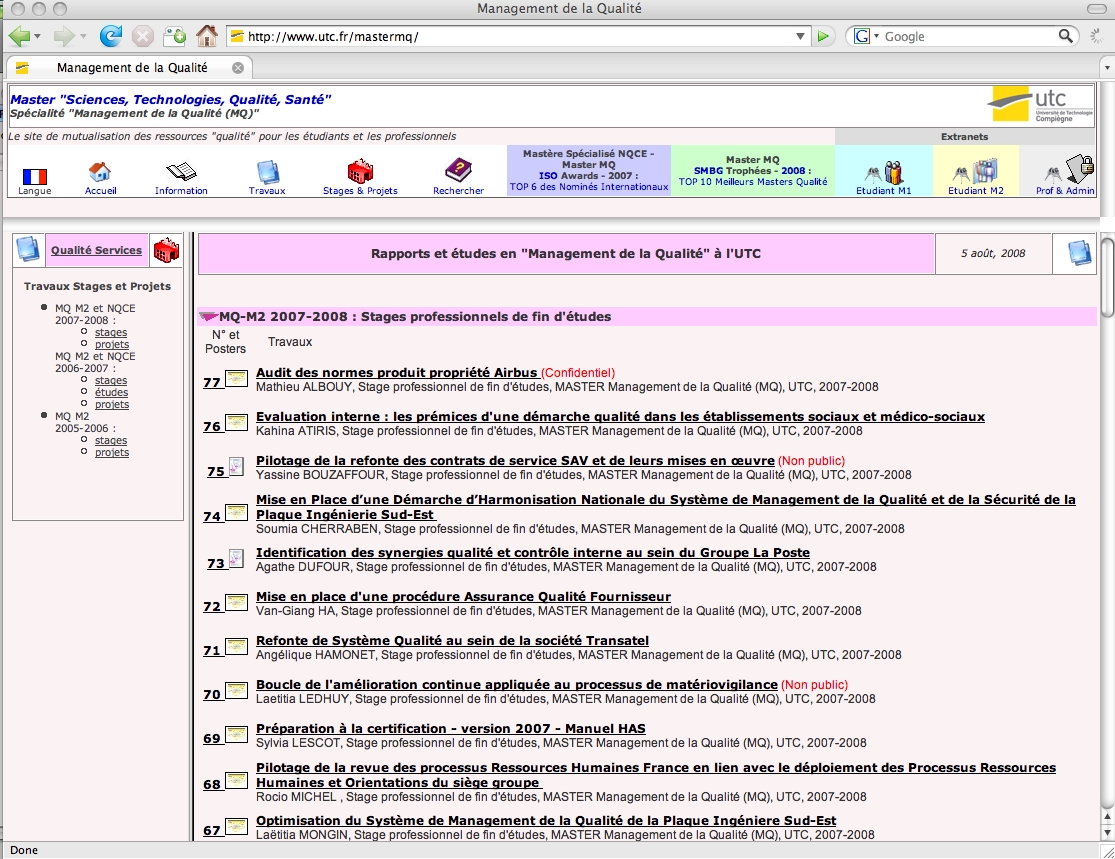

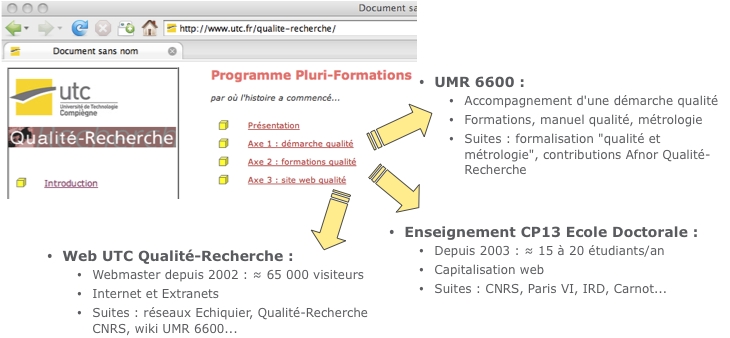

- Créateur et responsable de la spécialité du Master

Management de la Qualité (20

étudiants par an) depuis 2004

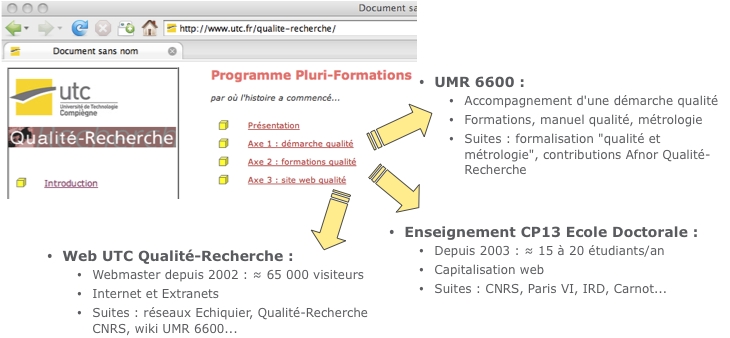

- Créateur et responsable de l'UV CP13-Ecole Doctorale : "Démarche

Qualité en Recherche " (20

étu/an) depuis 2002

- Créateur et animateur du réseau français d'échanges

indépendants d'expériences en qualité, innovation,

enseignement et recherche (ECHIQUIER) depuis 2002

- Co-animateur du Master Management des Technologies en Santé (15 à 20 étu/an)

de 1995 à 2008

- Créateur et responsable de la Certification Professionnelle TSIBH (niveau

III) depuis sa création en 1982

- Responsable du Programme Pluri-Formation

"Qualité en Recherche UTC", plan quadriennal recherche 2000-2003

- Responsable pédagogique du DU/DESS

"Quéops" (UTC+ENSP+Univ. Montréal) de 2000 à 2002

- Responsable du Service Electronique de l'Université de Compiègne

de 1990 à 2001

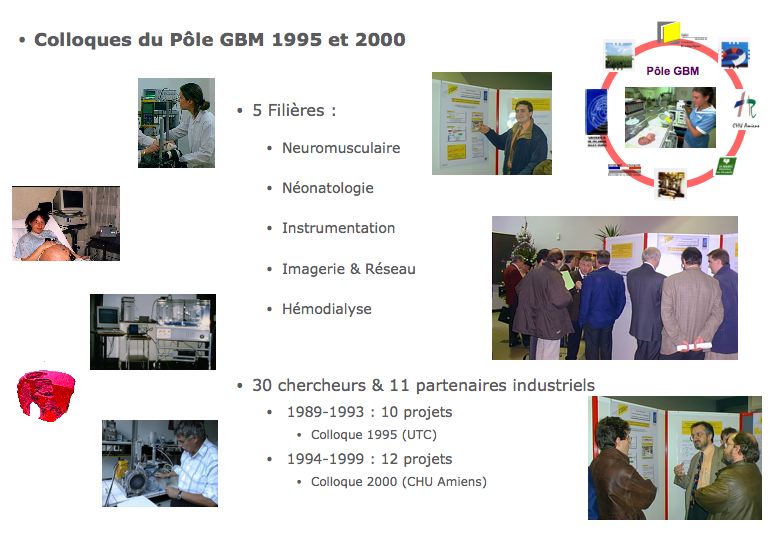

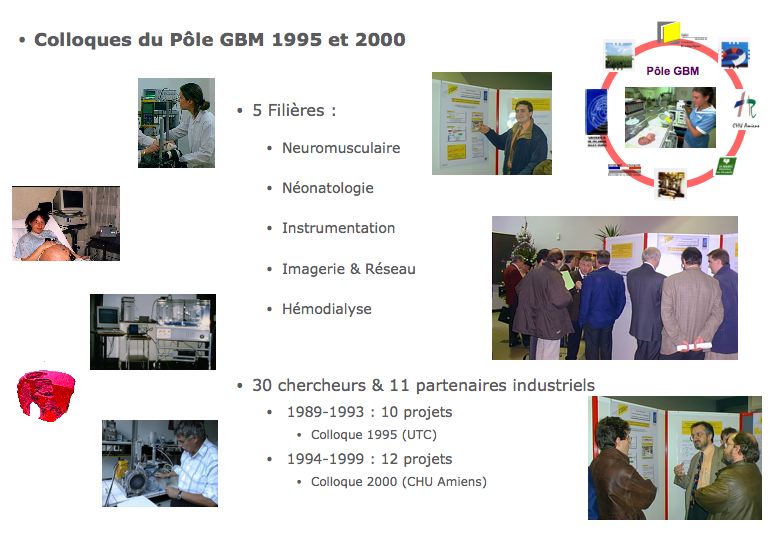

- Co-animateur du Pôle Régional GBM

"Périnatalité-Enfance" de la Picardie de 1994 à

2000 (50 personnes)

- Organisateur des Colloques Scientifiques du Pôle GBM de

la Région Picardie en 1995 et 2000 (120 participants)

- Directeur du Département des Services Scientifiques Communs

UTC, de 1994 à 1999 (18 personnes)

- Responsable du Projet "Démarche Qualité à l'UTC" de

1996 à 1997

- Responsable du Programme Pluri-Formation Services Scientifiques Commmuns

1992-1995 (contrat quadriennal)

Représentations :

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR « Qualité en

Expertise » depuis 2007

- Personnalité Qualifiée au Conseil National de l’Evaluation

Sociale et Médico-Sociale de 2006

à 2008

- Membre du Conseil d’Administration de l'Association Gradient de 1996 à 2005

(secrétaire de 1996 à 1999)

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en

Santé" depuis 2000

- Membre de la Commission Nationale de Normalisation AFNOR "Qualité en

Recherche" de 2000 à 2005

- Suppléant du représentant de la Conférence des Présidents

d’Universités à

la Commission AFNOR "Qualité en Recherche" de 2001 à 2004

retour sommaire

Introduction

« L’Habilitation à Diriger

des Recherches (HDR) sanctionne la reconnaissance du haut

niveau scientifique du candidat,

du caractère original de sa démarche dans un domaine

de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie

de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment

large et sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs

»

(Arrêté du 23 novembre 1988, Circulaire n°

89-004 du 5 janvier 1989, JORF).

Les prémices de ma motivation scientifique

sont apparus avant mon Baccalauréat : c’était en 1971, à l’âge

de 16 ans. En « 1ère » et « Terminale »,

j’ai eu l’occasion de travailler avec un professeur de technologie

dont l’approche pédagogique « projet » m’a permis

la conception et la réalisation complète, avec un groupe de

3 camarades sous ma « responsabilité », d’une

monture équatoriale pour un télescope d’amateur de 20 cm

de diamètre dont j’ai réalisé, poli,

argenté et contrôlé à λ/10 le miroir.

Ma curiosité naturelle sur les étoiles me faisait

rencontrer pour la première fois la réalité

concrète d’élaboration des outils de

recherche.

Plus tard,

en 1977, lors des « Journées Portes Ouvertes

» à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et

Métiers de Cluny, j’ai proposé et conduit le projet

« Pendule de Foucault » avec une équipe

d’élèves ingénieurs : conception, fabrication

(fonderie, usinage), installation (à 33 m de haut, dans le

clocher de l’abbaye de Cluny), communication pédagogique tout

public sur les observations de la rotation terrestre faites en direct,

élaboration de maquettes et explications sur le principe

physique. C’était ma seconde approche d’élaboration

d’outils expérimentaux pour découvrir et comprendre les

principes physiques qui nous entourent.

J’ai continué de ressentir

des attraits pour la recherche lors de mon service national, fait de 1979 à 1981

au Maroc, à

l’Ecole Mohamedia d’ingénieurs de Rabat, en tant qu’assistant

d’enseignement et de recherche dans une section de l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) pour former des ingénieurs et

scientifiques en génie sanitaire et assainissement rural. J’ai

développé des bancs de mesures sur la qualité

physico-chimique et bactériologique de l’eau et divers

échantillons de matière.

Fort de cette expérience, dès

mon retour en France, j’ai

décidé de préparer un DEA en Génie

BioMédical (GBM) à l’UTC, soutenu en 1983, sur le

thème original de « la sécurité

électrique au bloc opératoire ». Pendant cette

période, un emploi d’enseignant-chercheur contractuel m’est

proposé avec la mission de contribuer au développement de

l’ingénierie biomédicale hospitalière. Ceci m’a

alors permis de mener des travaux scientifiques validés par ma

THESE de Docteur-Ingénieur en Génie BioMédical,

passée en 1986, sous la direction de Jean-François

Guyonnet, spécialiste des analyses en sûreté des

systèmes.

Mes trajectoires et centres d’intérêts ont

toujours

été profondément en synergie : en recherche, ils

portent principalement sur les capteurs et l’instrumentation biomédicale en périnatalité, dont les apports font

émerger des champs nouveaux de connaissances alimentant ainsi

l’enseignement supérieur que je délivre sur la

maîtrise des usages de la technologie en conditions

hospitalières.

Je postule à l’Habilitation à Diriger

des Recherches pour me permettre d’encadrer de jeunes doctorants et développer

une thématique exploratoire innovante en recherche

prénormative biomédicale. Ainsi, je pourrais consolider

mes actions de recherche sur la maîtrise des technologies en

santé, et capitaliser mes compétences «

qualité et normalisation» au profit de l’unité de

recherche qui m’accueille.

Ce mémoire présente les éléments

d’évaluation de mon parcours scientifique via mes travaux,

responsabilités, expériences professionnelles et projets

d’avenir en recherche sur les technologies biomédicales selon

trois parties :

I) Travaux scientifiques et technologiques

II) Implication

dans l’encadrement de jeunes

chercheurs

III) Projets en qualité et recherche

prénormative biomédicale

retour sommaire

Chapitre I : Présentation synthétique des

travaux scientifiques et technologiques

I - Présentation synthétique

des travaux scientifiques et technologiques

J’ai commencé mes premiers travaux scientifiques

en tant que Doctorant à l’UTC au sein de l’URA CNRS 858 «

Biomécanique et Instrumentation Médicale » en 1982

sur une thématique biomédicale instrumentale

correspondant à l’un des axes de recherche affichés de

l’unité de recherche. Ma thèse s’intitule «Mort

Subite Inexpliquée du Nourrisson : Conception d’un nouveau

moniteur cardio-respiratoire pour la surveillance à domicile et

contribution de l’approche Sûreté des

Systèmes» [164]. Les travaux scientifiques visaient

à concilier des connaissances physiologiques, cliniques et

technologiques pour répondre à un besoin sociétal

de surveillance médicale à domicile.

J’ai réalisé ces

travaux sous la direction de Jean-François Guyonnet, expert reconnu

en analyse de sûreté des sytèmes et avec l’aide des

collègues biomédicaux de l’UTC (Pr Francis Goubel, Pr

Jaffrin, Pr Chevallier). J’ai aussi pu établir des

coopérations multi-disciplinaires et inter-universitaires

durables sur les aspects médicaux avec les collègues

cliniciens du CHU d’Amiens (Pr Freville, Département

explorations fonctionnelles respiratoires, Pr Risbourg, Dr Alain De

Brocca, Dr Krim, Service de Réanimation Néonatale) et

ceux de la Faculté de Médecine d’Amiens pour les savoirs

physiologiques en périnatalité (Pr Libert, Dr Bach, EA

2088 Environnement Toxique Périnatal - Adaptations

Physiologiques et Comportementales).

Les résultats de cette dynamique

ont ouvert la voie à une

préoccupation scientifique originale dans le domaine encore

exploratoire de la recherche prénormative : il s’agit de

développer un corpus collectif de connaissances validées

et de le diffuser aux concepteurs ou exploitants de dispositifs

matériels ou immatériels afin d’en améliorer le

service rendu et d’en garantir la sécurité.

Dans ce cadre,

mon cheminement intellectuel s’est basé sur la

maîtrise de l’usage des technologies biomédicales, que ce

soit en site hospitalier ou à domicile. Les

éléments ci-dessous en dressent les principales

articulations.

retour sommaire

I-1 Travaux sur le monitorage cardio-respiratoire

I-1-1 Moniteur

ambulatoire de longue durée

Principe physique et traitement du signal

:

Mes travaux sur le monitorage cardio-respiratoire ont commencé

avec ma thèse de docteur-ingénieur (1982-1986, [164])

pour tenter de satisfaire le besoin de surveillance à domicile

de nourrissons à risque de mort subite inexpliquée dont

l’impact de mortalité infantile en France était

estimé à environ 4 pour 1000 naissances vivantes.

L’objectif technologique était de parvenir à

réaliser un dispositif ambulatoire, suffisamment fiable, simple

d’emploi et autonome, pour la surveillance continue de la

fréquence cardiaque (entre 60 et 140 b/mn) et des apnées

supérieures à 20 s.

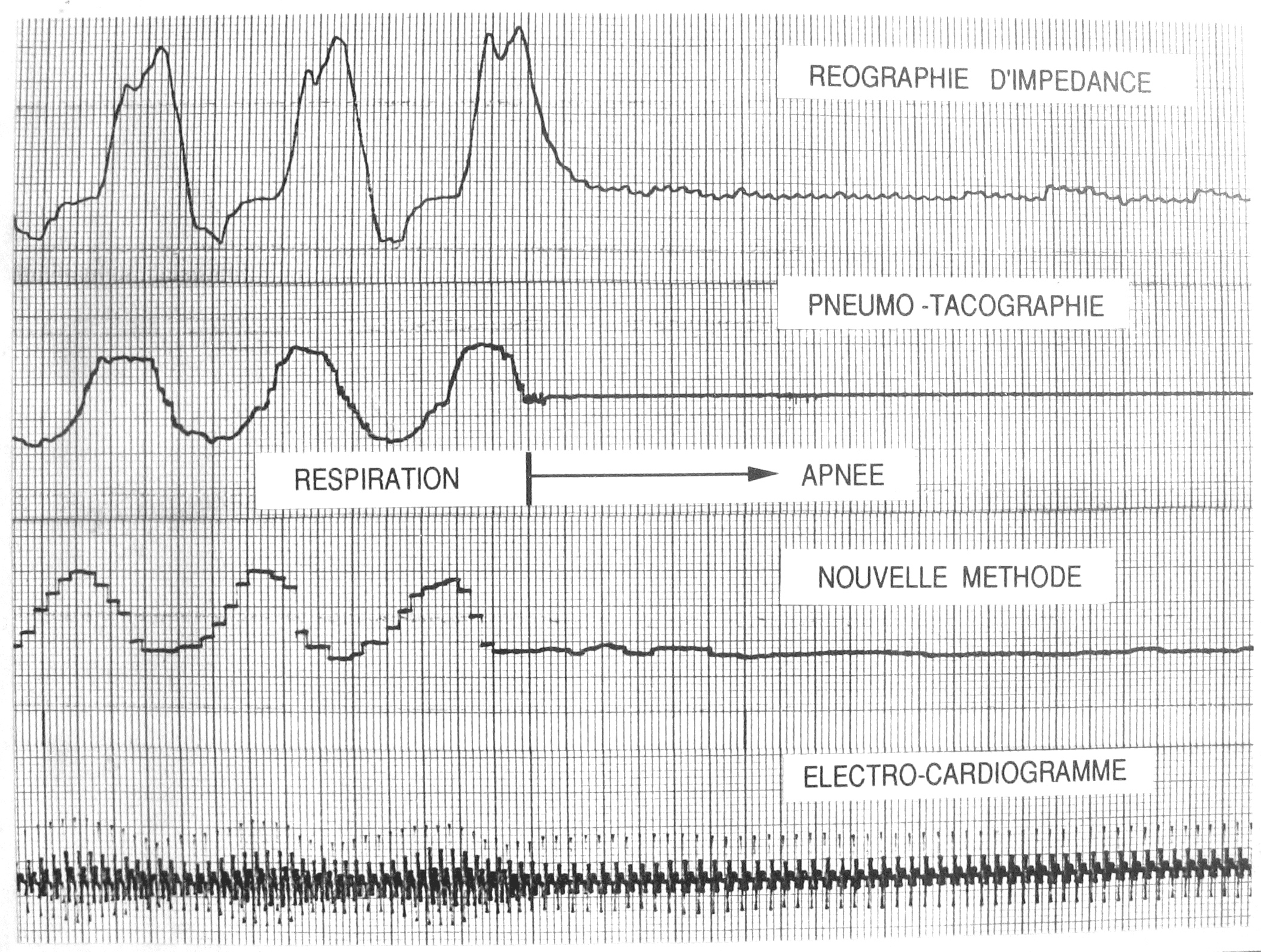

Les résultats sont basés sur

l’exploitation d’un

phénomène naturel : le signal

électro-cardio-graphique (ECG) est modulé en amplitude

par la respiration (figure 1).

La détection d’un seul signal permet

donc le suivi simultané de 2 variables physiologiques, ce nouveau principe

a

été appelé la Cardio-Modulo-Respirographie

(CMR).

Pour ce nouveau procédé dont je suis l’inventeur,

l’association Gradient du Groupe UTC (maintenant disparue) a

déposé et obtenu un brevet français et 3

extensions internationales entre 1985 et 1987 [128].

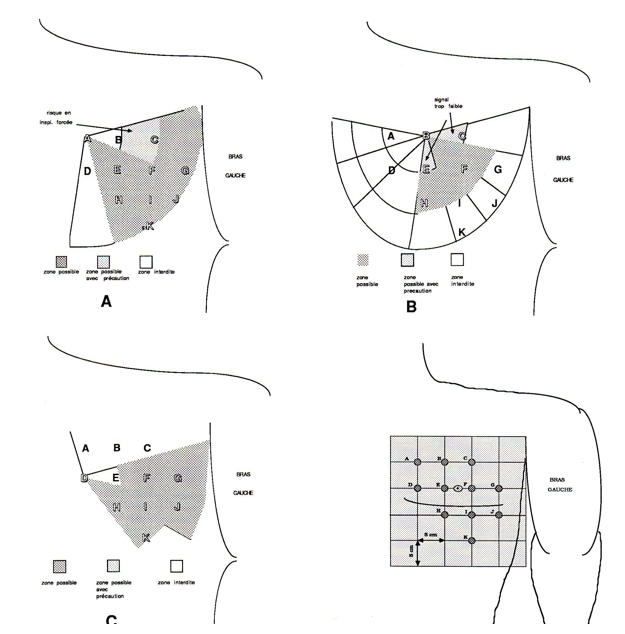

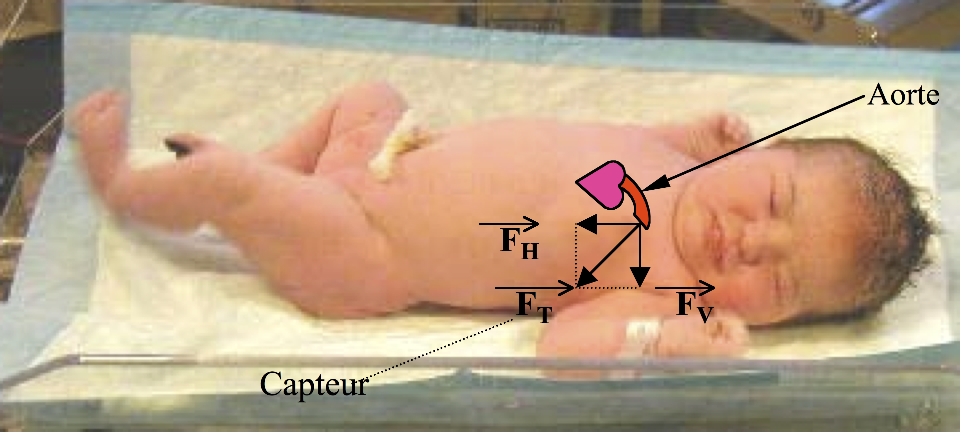

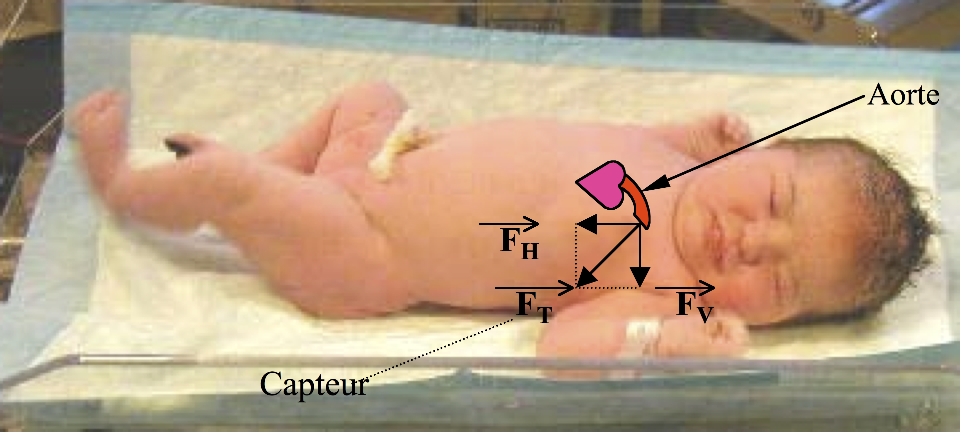

Sous ma direction,

les travaux de DEA GBM de Philippe MEREAU (1986, [162]) et de Ziad BOUKHALED

(1990, [158]) ont permis d’affiner la

connaissance des positionnements optimaux sur le thorax du capteur

(figure 2) et l’optimisation de traitement du signal ECG.

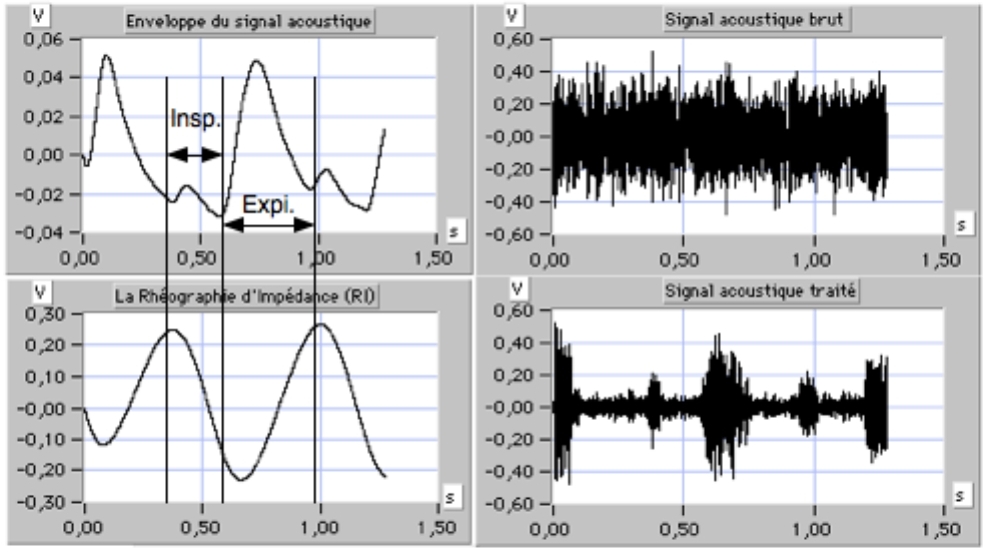

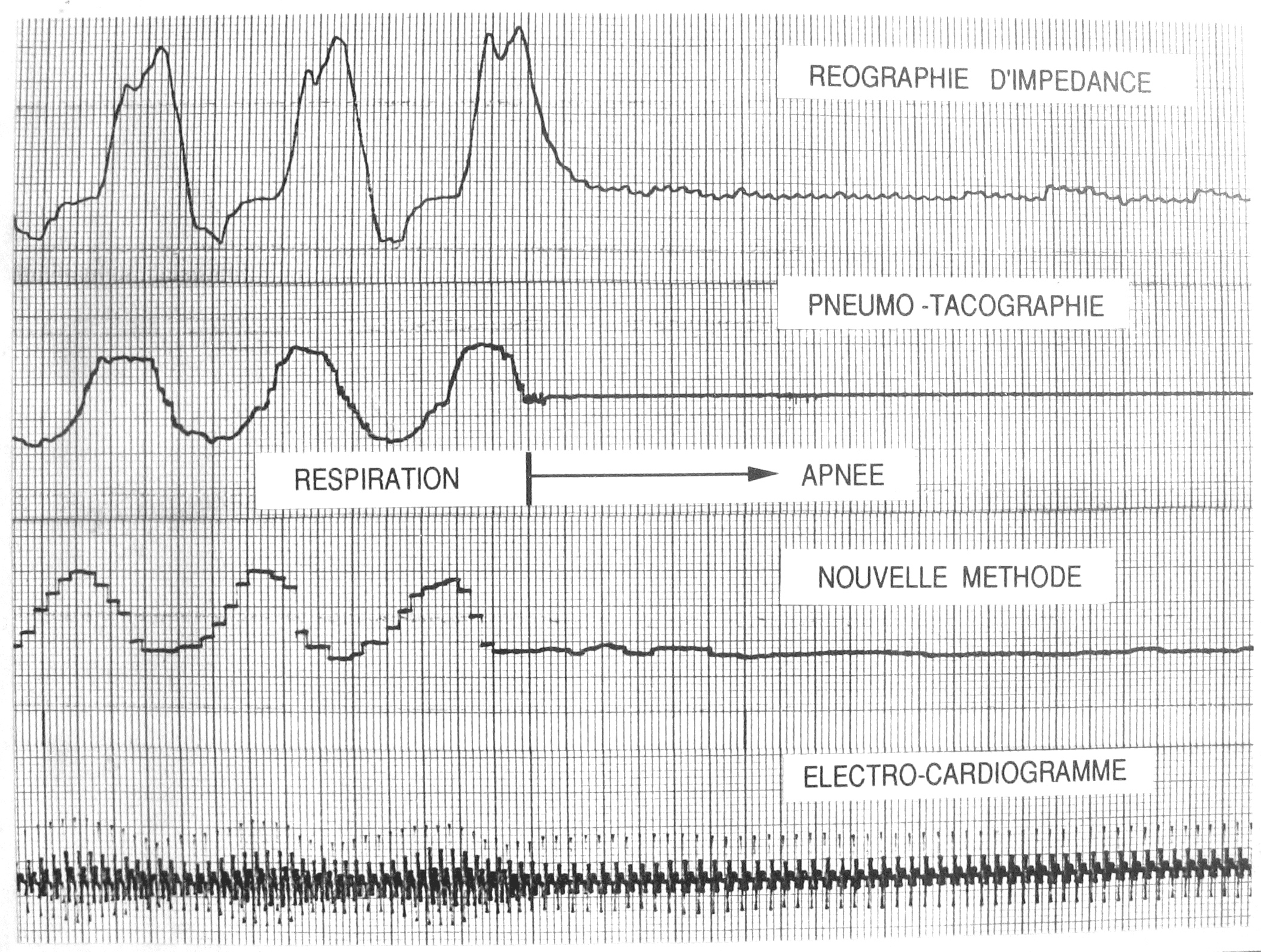

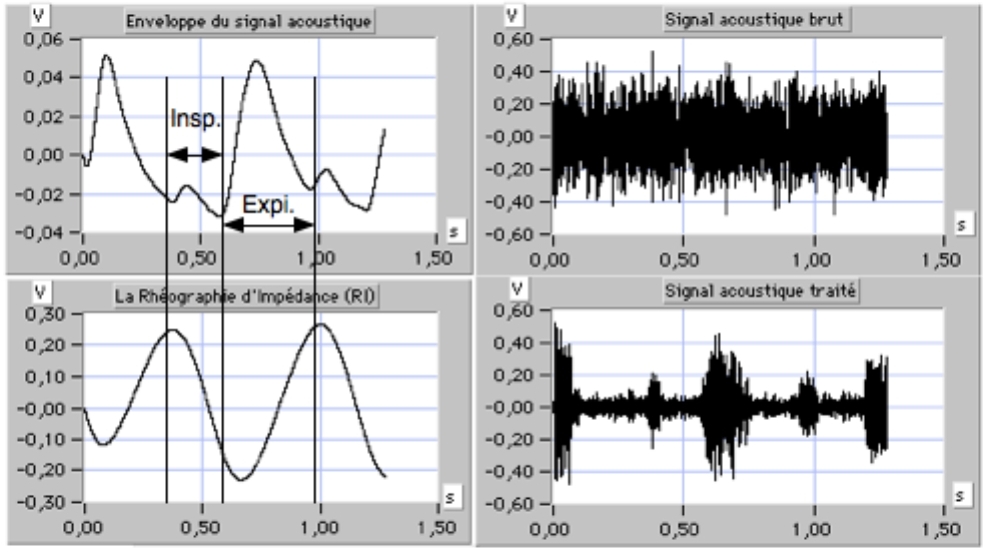

Figure 1 : Comparaison des signaux respiratoires obtenus par

des techniques

différentes sur un nourrisson en phase d’apnée

centrale [164] |

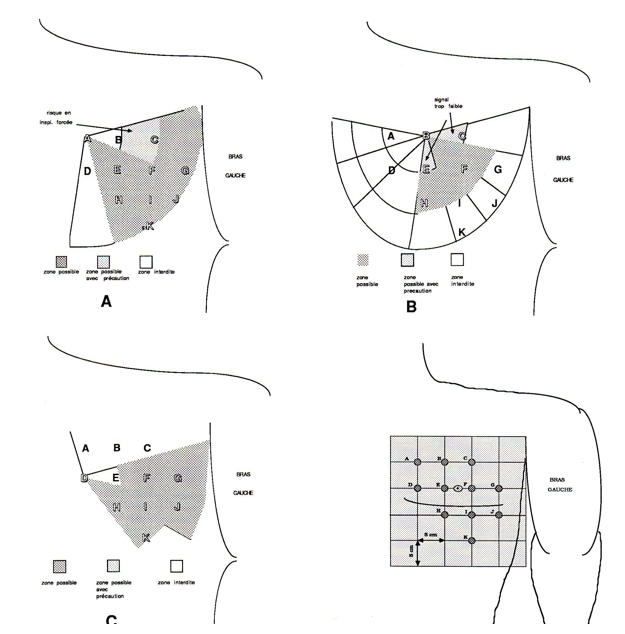

Figure 2 : Zones optimales pour la détection

de la modulation de l’ECG par la respiration [162] |

Ceci était

nécessaire car contrairement à la prise

classique de l’ECG qui vise à minimiser l’influence de la

respiration (le « ne respirez plus » chez le

cardiologue...), nous recherchons à l’inverse à la

maximiser.

Le signal respiratoire étant échantillonné par

le signal cardiaque, la théorie de Shannon s’applique. Pour avoir

un signal respiratoire représentatif, il est nécessaire

que la fréquence cardiaque (FC) soit au moins 2 fois

supérieure à celle de la fréquence respiratoire

maximale (FR) : FC / FR > 2

Généralement le

rapport FC/FR se situe entre 3 et 6 chez le nourrisson de moins d’un

an :

- Il n’y a donc aucun problème dans l’objectif

de détection des apnées où la fréquence

respiratoire est nulle.

- Il peut y avoir des erreurs de détection

en cas de bradycardie (fréquence cardiaque lente) et de

tachypnée (fréquence respiratoire élevée).

Sous

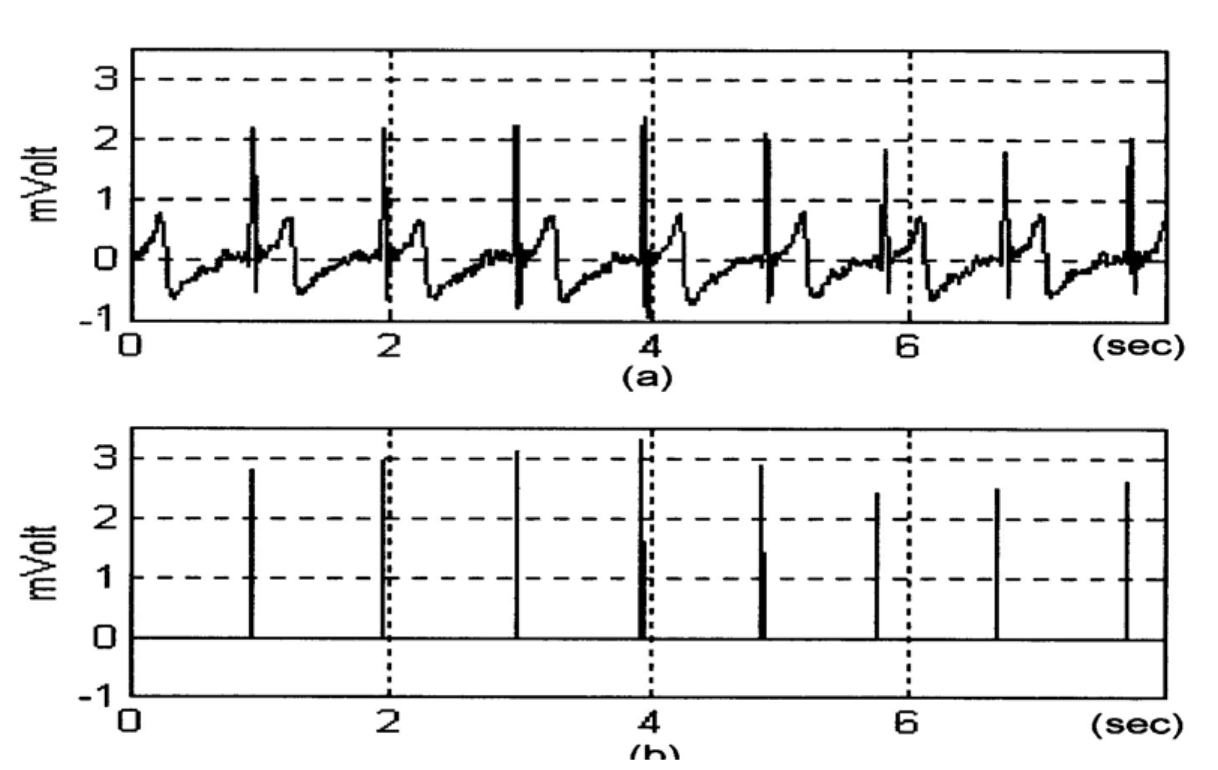

ma direction, une analyse approfondie de l’influence de la

respiration sur l’ECG a été faite avec les travaux de

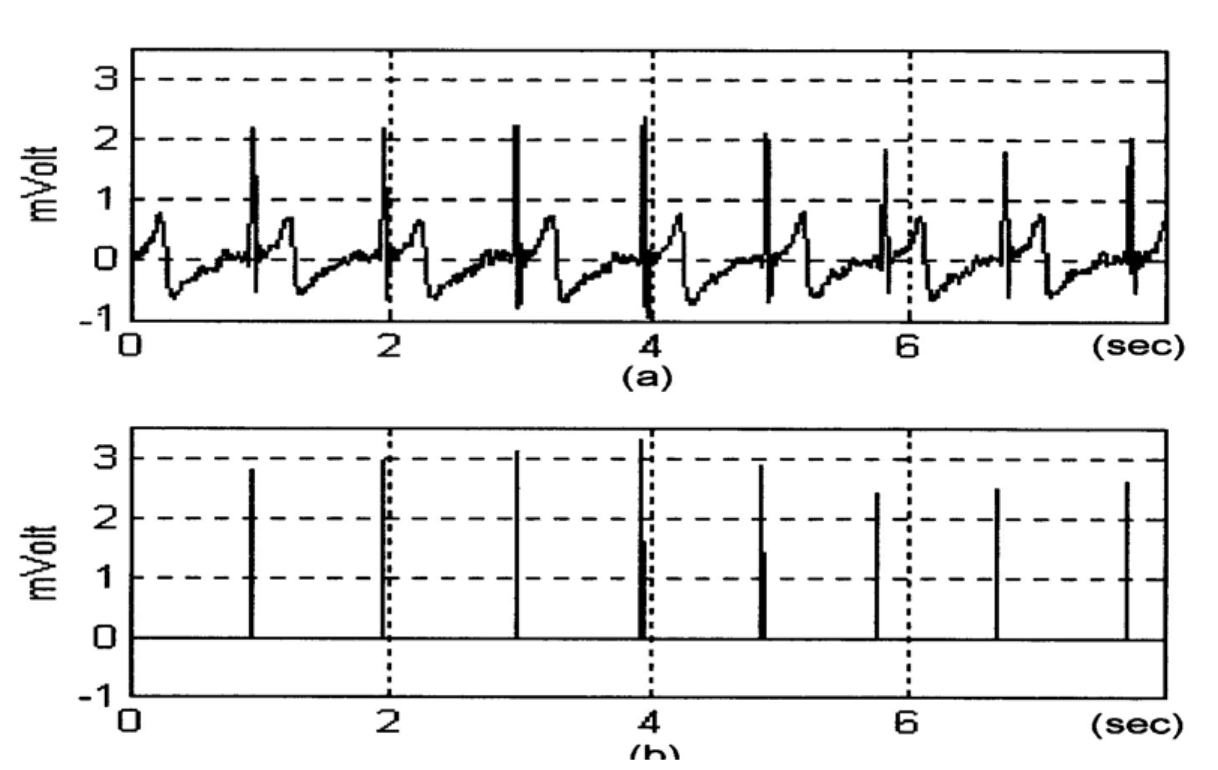

THESE GBM de Mardson FREITAS DE AMORIM (1994, [142]).

Une double modulation existe, en amplitude et en fréquence

(Figure 3), ce qui conduit au modèle numérique de l’ECG

suivant :

Uecg(t) =[Aecg+Uam(t)].γecg[ωecg.t+2π∫Ufm(t)dt] , avec :

- Uecg(t) : signal ECG acquis

- Uam(t) : signal modulant la porteuse

en amplitude

- Aecg : amplitude moyenne

de l’ECG

- γecg : porteuse

impulsionnelle (QRS de l’ECG)

- ωecg : 2π.fecg

- fecg : fréquence

moyenne de l’ECG

- Ufm(t) : fréquence de modulation

de la porteuse impulsionnelle

Ce modèle a permis de réaliser des traitements numériques

plus complexes et de mesurer des niveaux de corrélation supérieurs à 87%

avec le volume ventilatoire, ce qui place la Cardio-Modulo-Respirographie

(CMR) au même niveau que les autres méthodes classiques

de surveillance de la respiration (rhéographie d’impédance,

ceintures résistives thoracique et abdominale).

Des idées de double échantillonnage sur les ondes QRS

et T de l’ECG et de double démodulation temporelle

(amplitude) et fréquentielle (rythme sinusal)

permettraient d’accroître la sensibilité.

Le facteur critique qu’est la qualité du signal ECG acquis

(porteuse) nous incitera plus tard à travailler sur les capteurs

et l’interface peau-électrode.

|

Figure 3 : Double modulation de l’ECG

par la respiration [142] |

retour sommaire

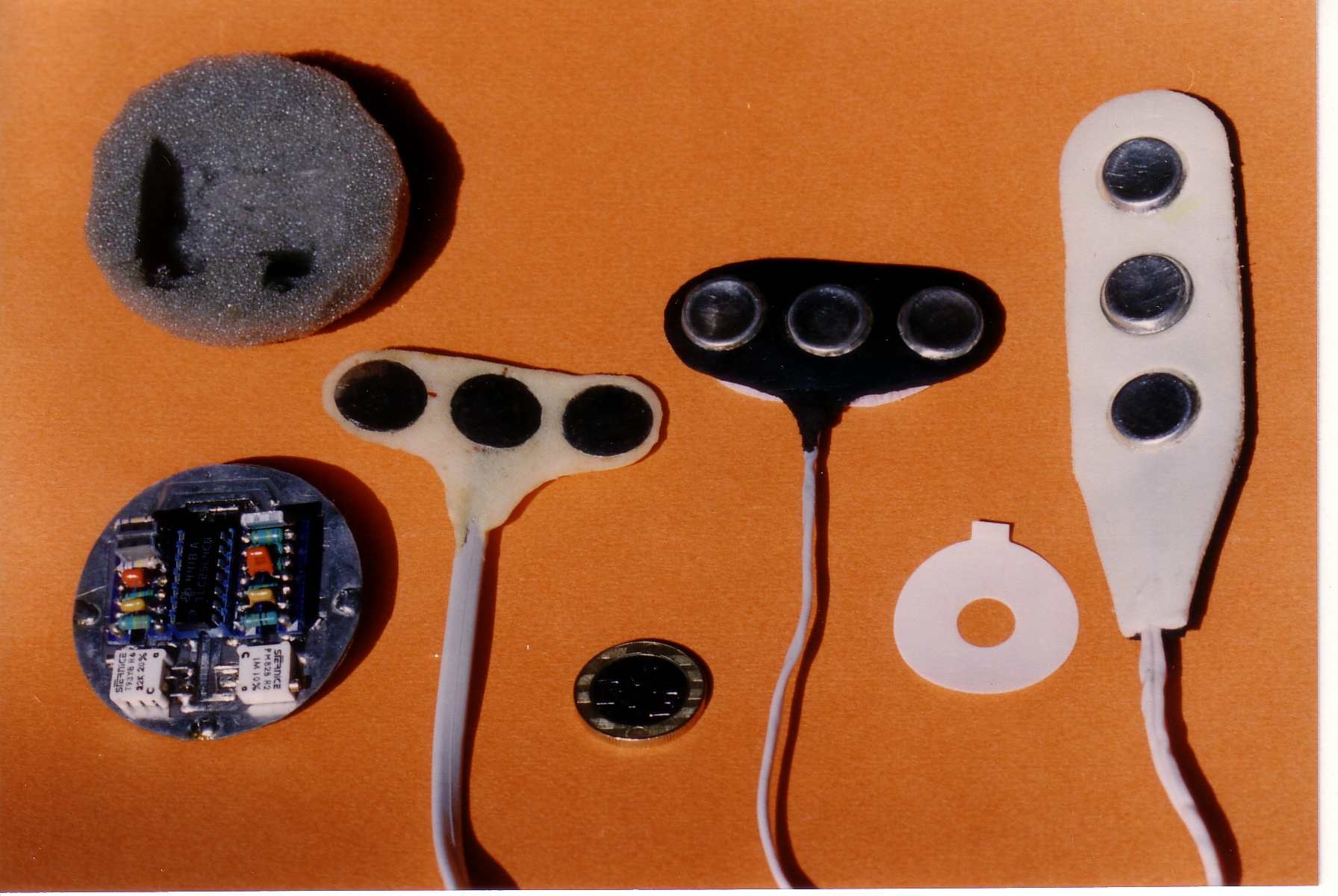

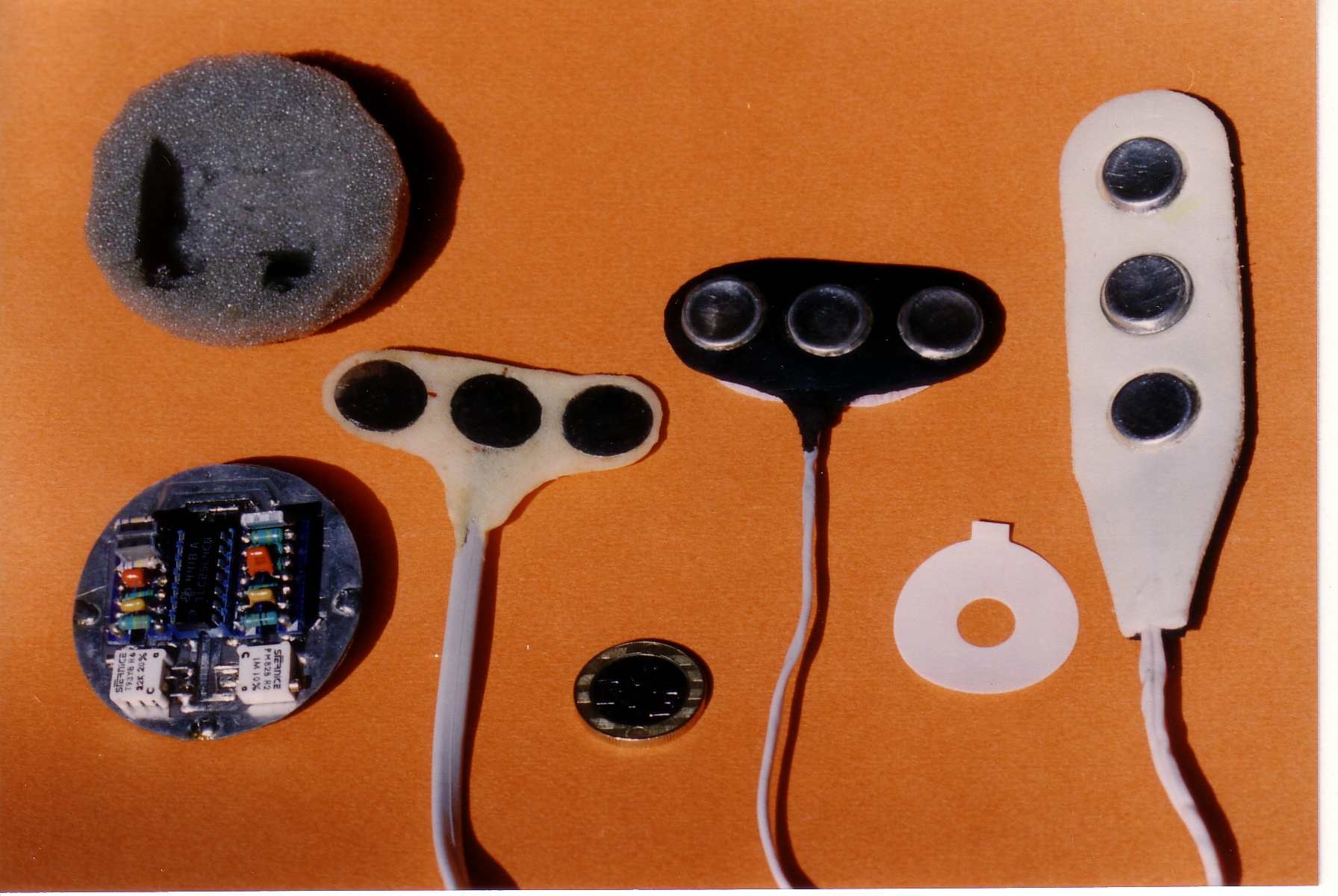

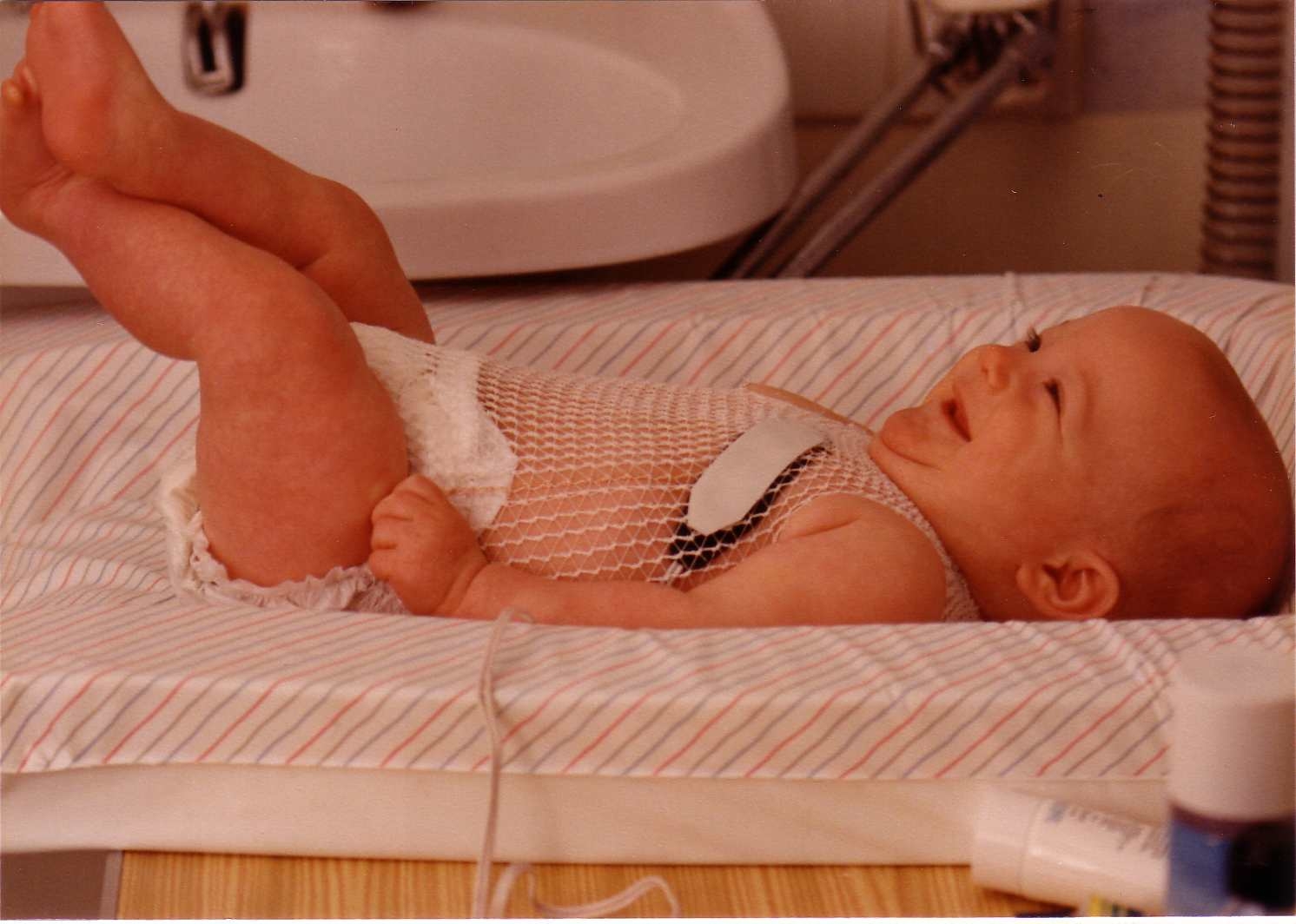

Capteur et instrumentation ambulatoire

:

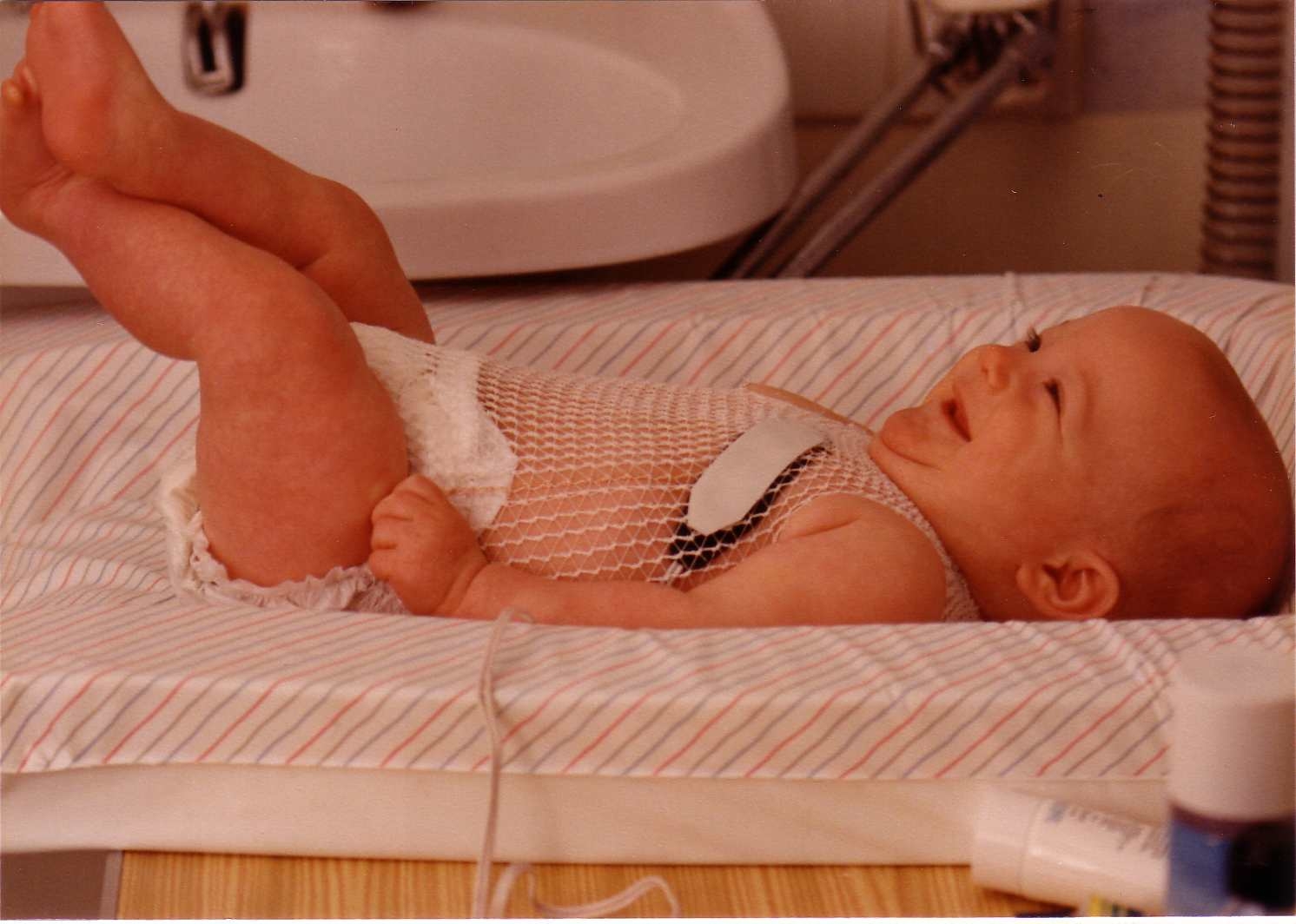

La surveillance pouvant être de plusieurs mois, j’ai

été amené à concevoir un nouveau type de

capteur anti-agressif et hypo-allergénique (figure 4),

n’utilisant ni gel électrolytique, ni adhésif de peau

afin d’éviter les effets indésirables des

réactions cutanées [164].

Il est intéressant de savoir

que cette étape scientifique

réalisée en 1986, a donné lieu à une suite

contractuelle avec une entreprise en 2006, soit 20 ans après…

4a : Evolution

des capteurs réalisés

|

4b : Capteur

anti-agressif installé

|

Figure 4 [164] : Capteur anti-agressif

et hypo-allergénique |

retour sommaire

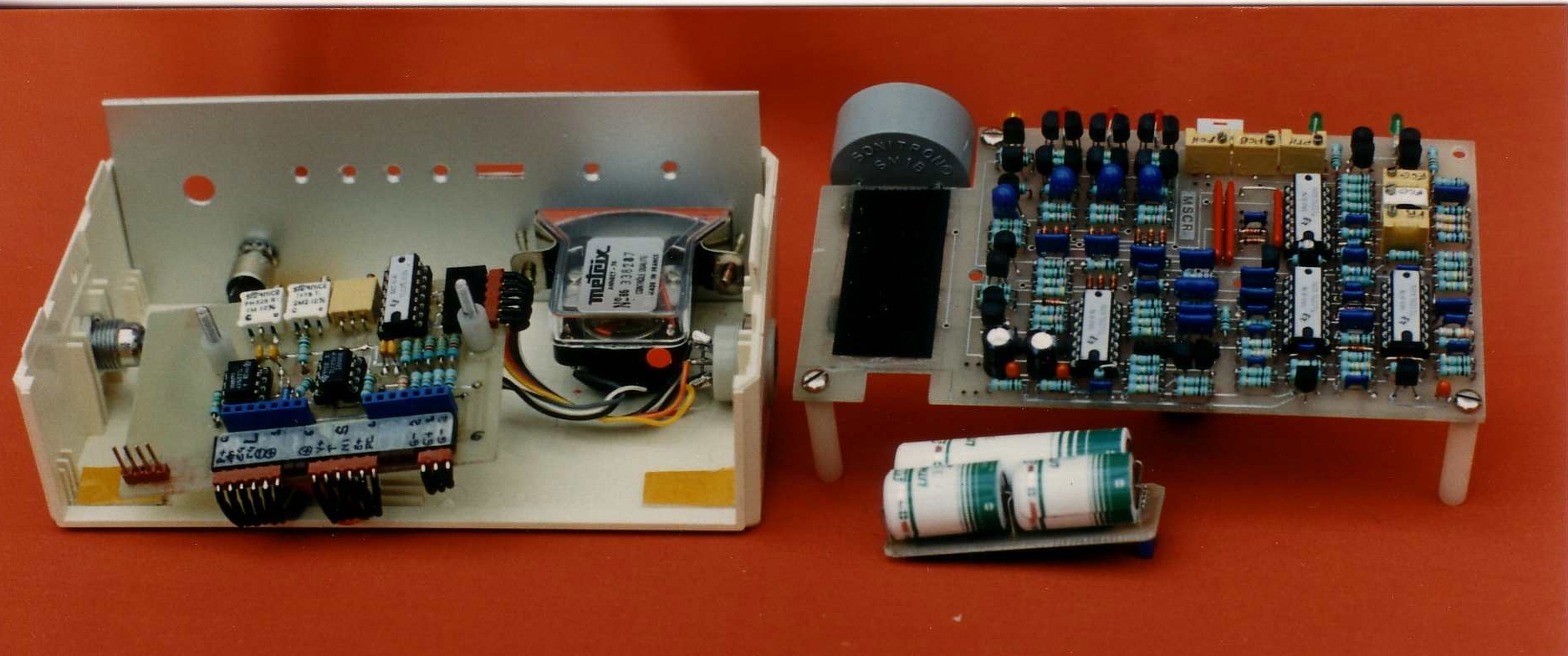

L’ECG modulé étant un signal émis

naturellement par l’organisme, il n’y a pas d’autre énergie à

dépenser que celle de fonctionnement du dispositif

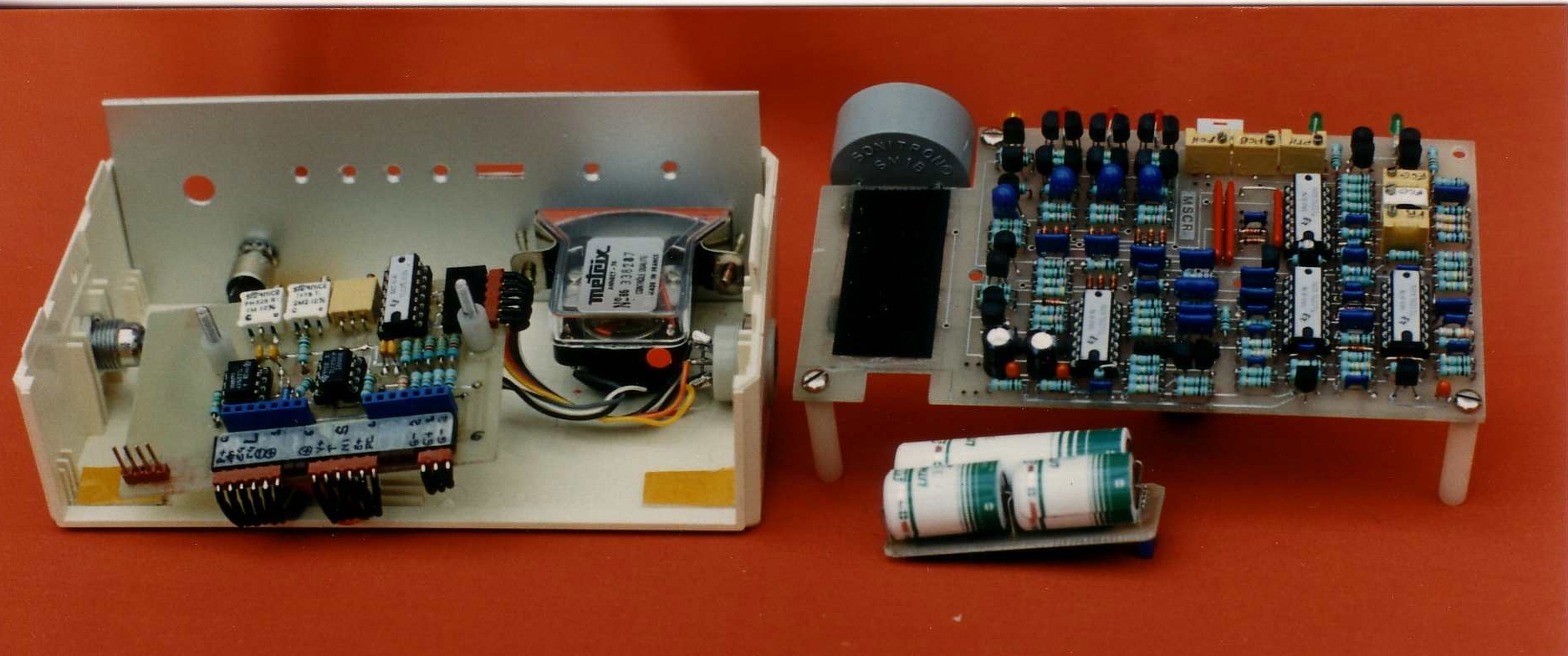

médical. Le moniteur cardio-respiratoire lui-même a

été conçu avec des circuits d’ultra-faible

consommation (technologie CMOS) et de manière modulaire pour en

faciliter la maintenance et l’usage ambulatoire (figure 5). Une

consommation moyenne de 100 µA, associée à des

batteries au lithium de grande capacité, permet 2 ans

d’autonomie électrique (figure 6).

Figure 5 : Moniteur cardio-respiratoire conçu

pour l’usage

ambulatoire à domicile [164] |

Figure 6 : Modules du moniteur conçus pour en faciliter

la maintenance

et l’autonomie électrique [164] |

retour sommaire

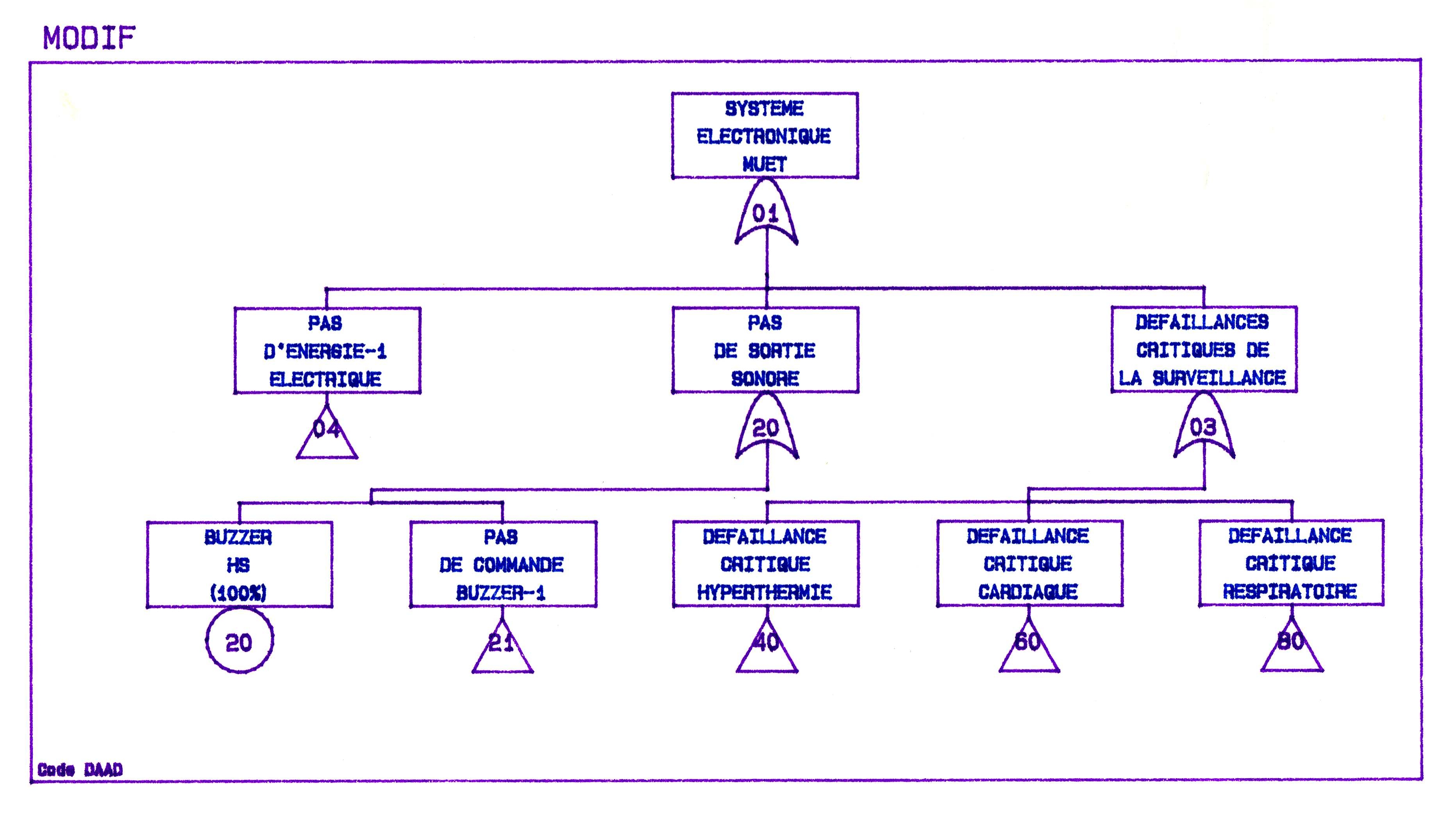

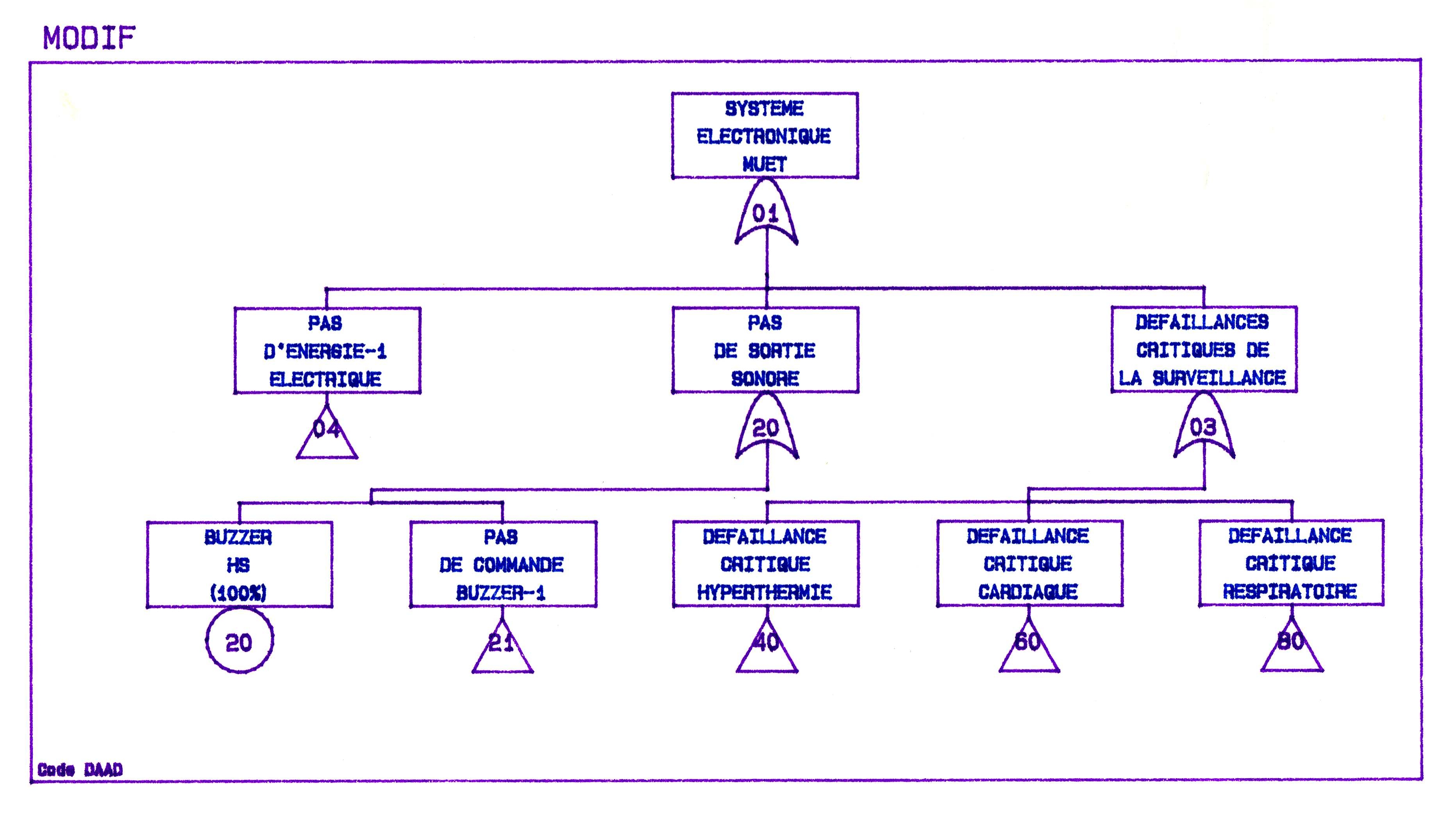

En plus de l’exploitation

d’un phénomène naturel

ayant mené à ce développement technologique, les travaux

ont également tenté d’aller jusqu’au bout de

la «

confiance » à accorder au dispositif électronique

en modélisant sa probabilité de défaillance. L’emploi

des approches scientifiques en sûreté des

systèmes a permis d’élaborer un arbre de

défaillances complet sur un événement

redouté : l’appareil reste muet alors que le nourrisson fait

un malaise pendant la période de 6 mois de surveillance à

domicile (figure 7).

Figure 7 : Niveaux supérieurs de l’arbre de défaillances

du moniteur cardio-respiratoire

permettant d’estimer la probabilité de

l’événement redouté [164]

Avec une première conception du moniteur, la probabilité

d’occurrence estimée de cet événement a

été de 6,9.10-3, ce qui était supérieur

à l’objectif visé de 4.10-3 correspondant à la

valeur moyenne des dispositifs médicaux hospitaliers pour ce

type de surveillance cardio-respiratoire.

Des améliorations de conception

sur la structure et l’organisation du circuit électronique

ont permis d’atteindre

une probabilité estimée de 4,5.10-3 de l’occurrence

de la défaillance redoutée. L’objectif «

sûreté » se rapprochait ainsi suffisamment de la

valeur recherchée, répondant au niveau de qualité

souhaité pour ce nouveau dispositif [164].

Cette approche scientifique

d’estimation des probabilités des

états de dysfonctionnement d’un système associant

technologie et usages humains a été fondatrice de la

suite de mon parcours scientifique. Elle est aussi à la source

des nombreux travaux et des publications ou communications quant

à la maitrise des technologies biomédicales, que ce soit

à l’hôpital ou à domicile. Elle se déploiera

naturellement vers le contrôle qualité des dispositifs

médicaux, la normalisation des pratiques professionnelles

biomédicales et ensuite vers le management qualité des

organisations.

Il est important de remarquer que cette démarche était

en anticipation des besoins maintenant clairement exprimés de

sécurité sur les produits de santé.

retour sommaire

I-1-2 Système de prise en charge du syndrôme de

la Mort Subite Inexpliquée du Nourrisson (MSIN)

Le champ du Génie

BioMédical est parfaitement couvert

dans les travaux suivants qui nécessitent une interaction forte

entre la « technique » et la « clinique » au

bénéfice du patient.

Les enjeux vitaux associés à la

recherche (contribuer à faire baisser la mortalité infantile)

dynamisent les liens nécessairement multidisciplinaires

(physiologiques, cliniques, techniques) pour mener au succès

dans l’usage d’un nouveau dispositif biomédical dont l’impact

humain est très sensible (nourrisson, famille, médecin)

et les effets induits organisationnels très importants

(qualité du service rendu, hôpital, système de

santé).

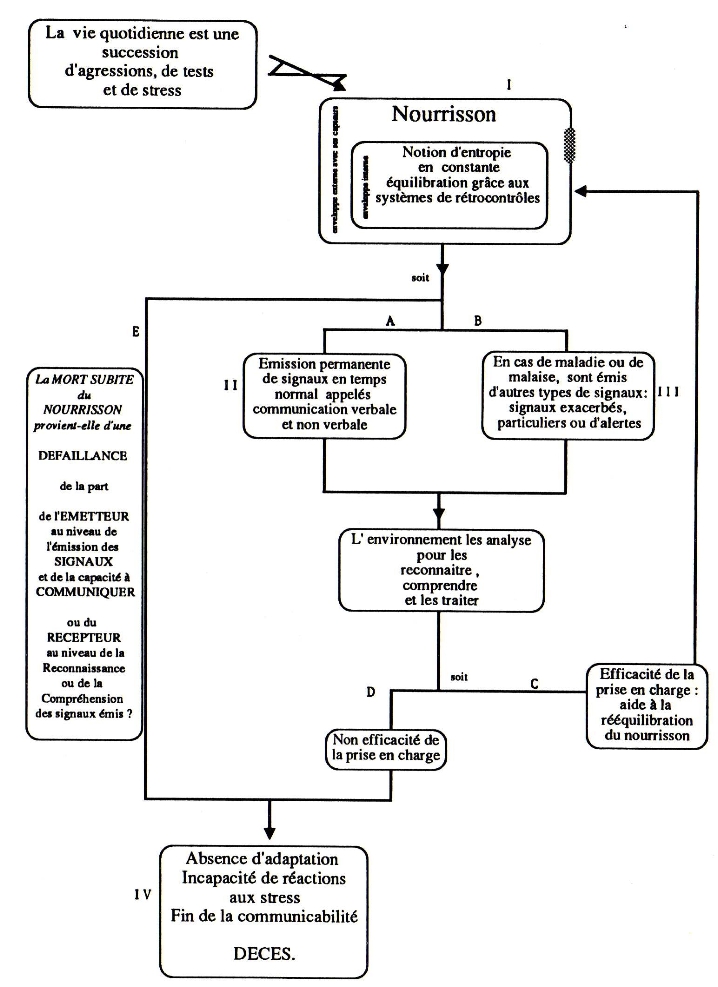

Sous ma direction, l’analyse de la surveillance clinique

des nourrissons à risque de mort subite inexpliquée (MSIN) a

fait l’objet de travaux de DEA GBM (1988, [159]) et de THESE de

3ème cycle en GBM (1993, [143]) du Docteur Alain DE BROCA.

Pour agir

de manière rigoureuse et si possible pertinente, nous

avons d’abord tenté de modéliser les connaissances

physiologiques et cliniques afin d’identifier les causes possibles des

dysfonctionnements menant au décès subit sans signe

avant-coureur facilement détectable chez les nourrissons.

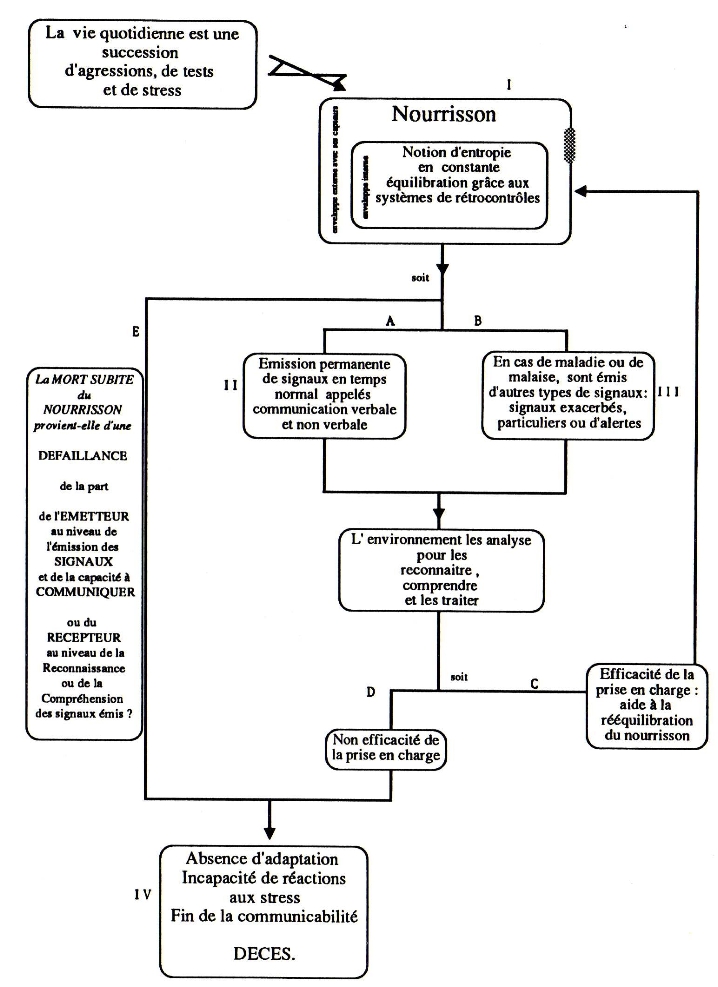

Une analyse « système » a

permis de clarifier les

éléments intervenant dans le champ complexe nourrisson -

technologie - environnement social (figure 8).

La construction de plusieurs

arbres de défaillances sur la

recherche des causes des syndrômes asphyxiques et d’insuffisance

cardiaque chez un enfant sans antécédent médical,

et la recherche de la détectabilité du malaise

cardio-respiratoire et des actions à mettre en œuvre en urgence

ou en prévention, ont permis d’élaborer un processus

global de prise en charge de la MSIN avec un télé-suivi

clinique de la surveillance réalisée à domicile.

Dans

ce cadre, une évaluation de l’utilisation à domicile

d’un moniteur de surveillance cardio-respiratoire a été

menée auprès de 22 familles : 43 % des alarmes

télé-transmises au service clinique hospitalier sont

fausses, dues à des problèmes techniques, ce qui doit

interpeller les technologues biomédicaux.

Les aspects psychologiques

et sociaux de la surveillance à

domicile ont aussi été analysés sur les parents et

la fratrie. L’intrusion de la technologie médicale n’est

pas anodine dans une famille : dans 5 cas, la psychologue du service

clinique a été amenée à suivre la fratrie,

3 couples sur 22 ont déclarés avoir été

perturbés par le monitorage, 4 couples ont estimé avoir

restreint leurs loisirs et sorties alors que 15 autres n’ont pas

ressenti de perturbation sur leur vie sociale.

Sur l’ensemble des parents,

2 mères et 4 pères ont

présenté des troubles psycho-pathologiques au cours de la

surveillance de leur nourrisson à domicile, sans que

l’appareillage soit directement mis en cause.

Toutes ces interactions

entre l’homme et la technologie montrent bien

que le champ de recherche du GBM a des problèmes

spécifiques à prendre en compte et à

résoudre : les savoirs et solutions technologiques doivent viser

la meilleure qualité de service rendu à l’homme. Pour

cela, la responsabilité du chercheur est de s’en assurer et

d’agir en permanence pour atteindre cet objectif.

retour sommaire

A partir de ces observations,

un nouveau dispositif de surveillance

à domicile avec télé-transmission des informations

au service hospitalier a été conçu en partenariat

avec la société ABS Median : le système s’appelle

ECRIN (enregistreur cardio-respiratoire informatisé).

Après

une phase probatoire d’évaluation clinique, le

système a pu être exploité en routine au CHU

d’Amiens (figure 9).

Figure 8 : Partie de logigramme tentant de modéliser les interactions

nourrisson-technologie-environnement associées

à l’apparition

de la MSIN et sa prise en charge [143]

|

Figure 9 : Le système ECRIN en site hospitalier

[143]

|

retour sommaire

I-1-3 Bilan de cette recherche : collaborations,

valorisation et perspectives prénormatives

Cette recherche m’a

donné l’occasion d’animer ou de collaborer

avec de très nombreux groupes de compétences diverses :

- Service

Electronique de l’UTC pour la conception

des maquettes et prototypes électroniques

- CHU Amiens (Service Pédiatrie

Pr Risbourg) et CHU Rouen (Service Pédiatrie Pr Mallet) pour les aspects

cliniques de la détection cardio-respiratoire, et les

préparations au CCPPRB

- APHP-Hôpital Port Royal (Service

Pédiatrie Pr Moriette) pour l’évaluation clinique

- ANVAR

dans le cadre de la procédure

Transfert et Evaluation de Prototype (TEP)

- Groupement de Laboratoires d’Essais

Médicaux

(GLEM) pour l’évaluation technique des dispositifs

- Cabinet Brevatome

spécialisé dans la

rédaction et le dépôt des brevets

- Association Gradient

qui a servi de support permanent sur les financements et la gestion administrative

- Société Optelec

pour l’exploitation

du brevet

- Société ABS Median pour

l’exploitation du système ECRIN

- CCPPRB pour la garantie clinique

des

évaluations biomédicales

Cette recherche a donné lieu à un

effort de valorisation et de transfert :

- 1 brevet avec 3 extensions internationales

[128] et 1 cession de licence à la société Optelec

(système Phydel)

- 1 transfert de technologie avec la

société ABS Median (système Ecrin)

- 1 publication dans

une revue internationale [5]

- 2 publications dans des revues nationales [63,

86]

- 4 communications dans des congrès

internationaux « avec actes » [97, 98, 101, 105]

- 1 communication

dans des congrès nationaux

« avec actes » [110]

- 1 film à l’usage du public [173]

Mais le plus important est

que ce travail m’a permis d’imaginer

une nouvelle thématique de recherche que j’appelle «

prénormative » et qui est détaillée au

chapitre III de ce document.

Les suites prénormatives possibles des

travaux précédents et les perspectives d’actions scientifiques

concrètes pourraient être :

- identifier un indicateur d’allergénie

des

électrodes ECG en fonction de l’usage qui en est fait (courte

ou longue durée, nourrisson ou adulte…)

- identifier les points

faibles des moniteurs cardio-respiratoires au regard de leur sécurité

intrinsèque et surtout de la fiabilité de la surveillance

réalisée

- développer les analyses de

sûreté sur le système « homme-technologie

biomédicale », rechercher et proposer des alternatives

correctives aux problèmes identifiés

- contribuer au développement

des «

bonnes pratiques biomédicales à domicile », aux

conditions et protocoles d’usage des dispositifs médicaux

en hospitalisation à domicile (HAD).

retour sommaire

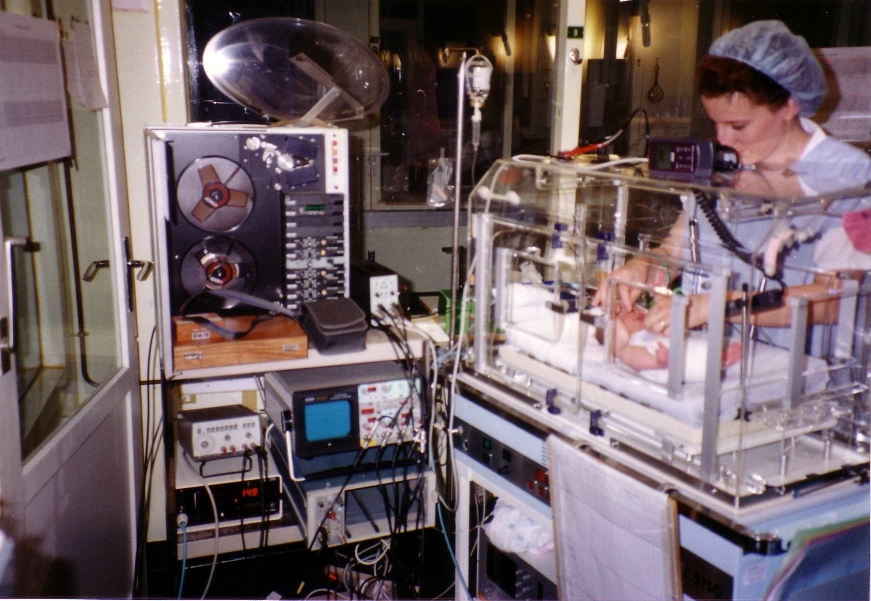

I-2 Travaux sur l’incubateur fermé pour

nourrisson

Ces

travaux s’insèrent dans une dynamique régionale de

recherche, animée par le Pôle GBM

Périnatalité-Enfance dont j’ai été

l’animateur pour l’UTC de 1994 à 2000. L’horizon de

recherche

était d’améliorer les connaissances sur le

développement humain avant (stade fœtal) et juste après

la naissance (stade néonatal), afin de réaliser un

« environnement physique et biologique » aussi favorable

que possible aux grands prématurés pour leur permettre

leur survie immédiate et la maturation assistée de leurs

fonctions physiologiques vitales, jusqu’à complète

autonomie.

Les outils technologiques sont d’une grande puissance pour

modifier et asservir l’environnement physique du prématuré selon

ses besoins biologiques : l’incubateur fermé représente

ainsi une « bulle environnementale » dont la maîtrise doit

être garantie autant sur les capacités techniques que sur

les façons de l’exploiter. Les travaux réalisés

ont apporté deux enseignements :

- si les ingénieurs peuvent être

très créatifs et performants en conception technique

biomédicale, leur éventuelle ignorance sur les

fondamentaux physiologiques et cliniques peut aussi mener à des

systèmes fonctionnellement dangereux.

- les pratiques médicales,

souvent basées sur de longues périodes d’observation

et d’apprentissage, induisent un conservatisme prudent pouvant être

relayé par des normes professionnelles, alors que les

progrès de la technologie peuvent les mettre en défaut en

dépassant les limites implicites existantes lors de leur

genèse.

Ces observations sont des éléments moteurs pour

faire

émerger des méthodes en recherche prénormative

dans le domaine biomédical afin que la pensée

scientifique accède à la normalisation et que ses apports

répondent plus rapidement aux enjeux sociétaux de la

santé.

retour sommaire

I-2-1 Asservissement de l’humidité

Les travaux sur l’incubateur

fermé pour nourrisson ont

visé dans un premier temps l’amélioration de

l’équilibre hydro-thermique, dans le cadre de la THESE de

3ème cycle en GBM (1994, [142]) de Mardson FREITAS de AMORIM,

réalisée sous ma direction.

Le prématuré a une

peau très fine et

perméable qui laisse évaporer de grandes quantités

d’eau interne provoquant du même coup son refroidissement

immédiat. Les incubateurs classiques chauffent l’air

(convection), quelquefois le matelas sur lequel repose le nourrisson

(conduction) et encore plus rarement les parois (rayonnement). Ces 3

composantes de chaleur sont assez bien maîtrisées en

général, que l’incubateur soit fermé (par

habitacle transparent) ou ouvert (incubateur dit « rayonnant

»), mais il en est autrement sur les pertes en eau :

réchauffer l’enfant provoque aussi immédiatement sa

déshydratation, qu’il est donc nécessaire de compenser.

Les incubateurs rayonnants ne sont pas compatibles avec

une compensation hydrique via l’environnement puisque ouverts sur

l’extérieur, en général l’enfant est

alimenté par perfusion. Les incubateurs fermés, quant

à eux, utilisent pour la plupart des systèmes

d’humidification « passive » comme une boîte à

eau sur laquelle passe un flux d’air chaud allant dans l’habitacle.

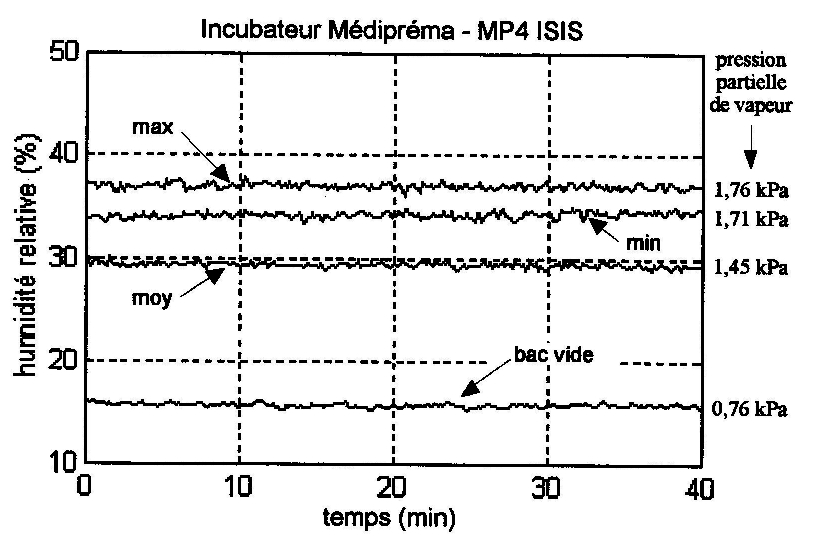

Dans les gammes de température usuelles, ces systèmes ne

permettent pas d’obtenir des niveaux d’humidité suffisants

pour

éviter des pertes hydriques importantes chez les

nouveaux-nés (figure 10).

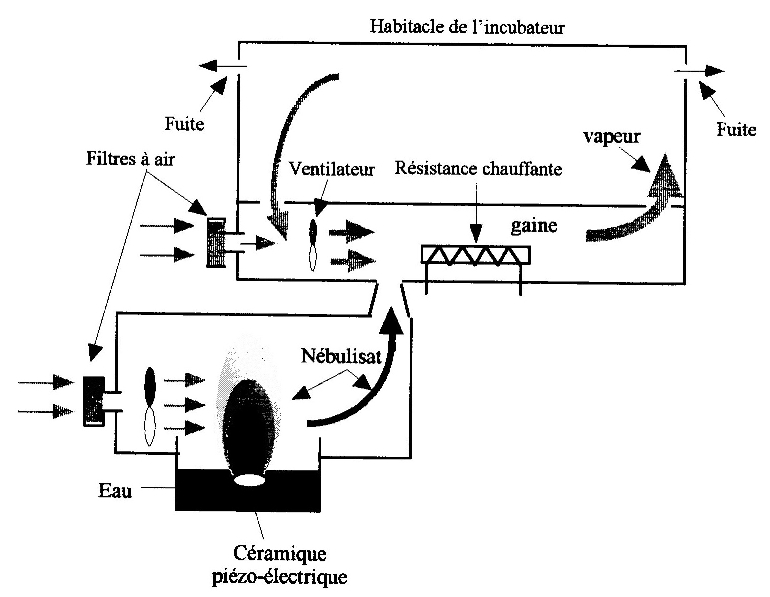

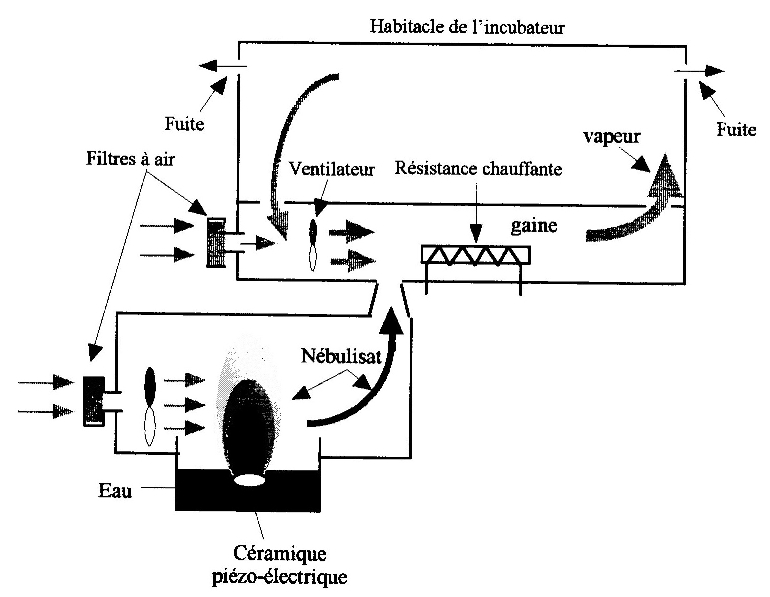

Nous avons eu l’idée de développer

un système

actif, à partir de l’asservissement d’un nébuliseur

à ultra-sons (figure 11). Ce système est

intégré au circuit d’air chauffé de l’incubateur

fermé. Le nébulisat est directement produit par une

pastille piézo-électrique baignant dans un

réservoir d’eau stérile.

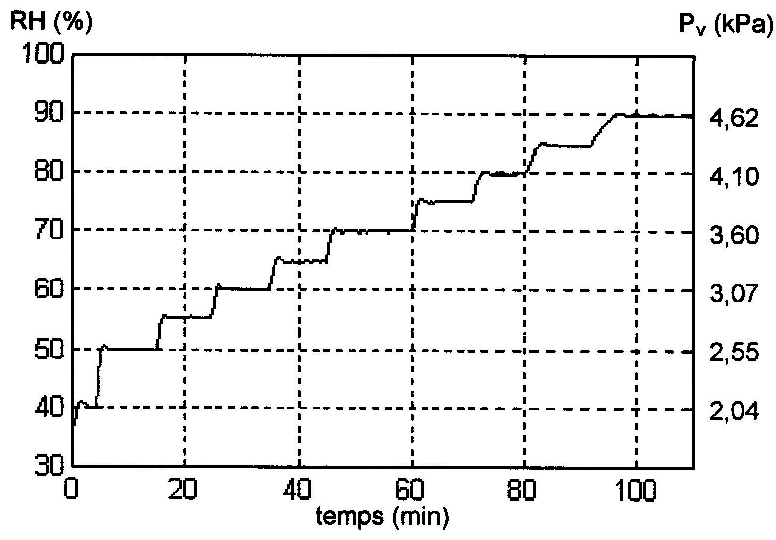

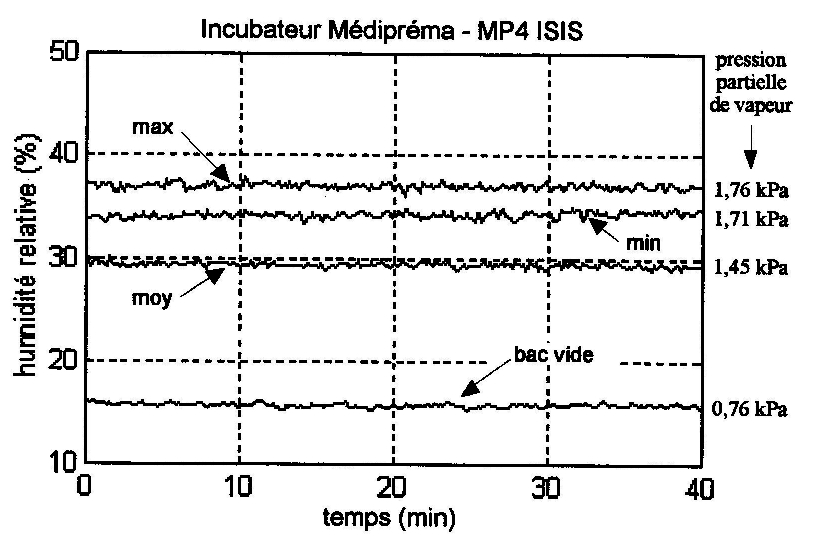

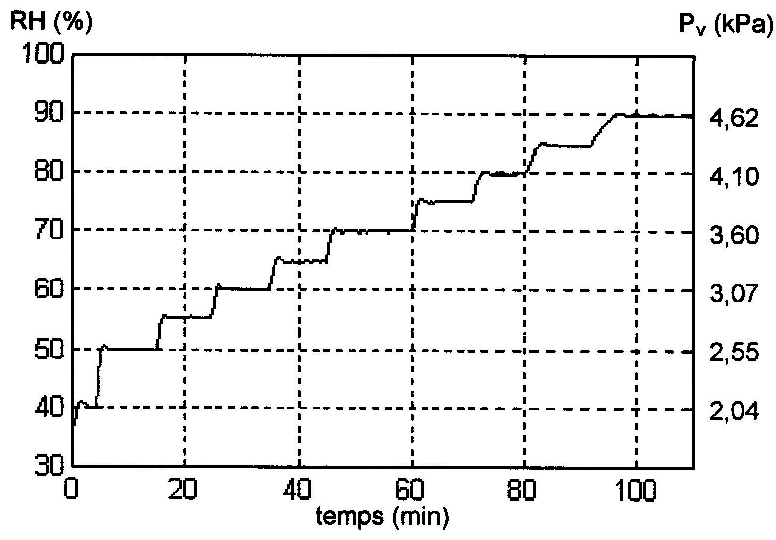

Figure 10 : taux d’humidité relative obtenus selon les

réglages

min et max

d’un incubateur équipé d’une simple

boîte à eau

comme système d’hudification [142]

|

Figure 11 : Système d’humidification active

mis au point

pour l’incubateur fermé [142]

|

retour sommaire

La fréquence de pilotage

influe directement sur le diamètre des microgouttelettes du nébulisat,

ce qui permettrait en théorie de mieux maîtriser son impact

:

- d’un point de vue physique, plus les gouttelettes

sont fines, plus leur transport peut être lointain car elles ont

moins tendance à se déposer.

- d’un point de vue clinique, un nébulisat

contenant un principe médicamenteux pourrait alors être

transporté assez loin à l’intérieur des voies

aériennes du nourrisson, pouvant ainsi mieux contribuer à

un besoin de thérapeutique via les voies respiratoires.

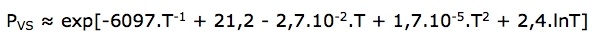

L’humidité relative

RH s’exprime en % et est définie

par la formule : RH = 100.PV/PVS , avec :

- PV = pression partielle

de vapeur d’eau

- PVS = pression partielle de

vapeur d’eau à saturation

Le pilotage habituel des incubateurs

fermés en humidité

relative cache l’influence de la température sur les pertes

hydriques du nourrisson.

En effet, pour le même taux RH, la pression

partielle de vapeur d’eau PV n’est pas la même selon la

température

T puisque la pression partielle de vapeur d’eau à saturation

PVS en dépend selon la formule proposée dans la norme AFNOR

NF X 15-110 :

(unités : T en Kelvin et P en Pascal )

retour sommaire

Les pertes en eau

du nourrisson sont directement corrélées à la différence

des pressions partielles de vapeur d’eau entre celle de la peau du

nouveau-né

(PVN) et celle de l’environnement que l’on cherche à

contrôler (PV) : PVN=

5948 Pa pour Tpeau=36°C

Le pilotage a donc été développé en

pression partielle de vapeur d’eau (PV) et non en humidité

relative RH. Grâce à la puissance et la réactivité du

nébuliseur ultrasonore, des temps de réponse très

rapides aux montées en humidité et des niveaux

très stables ont été obtenus (figure 12).

Ceci permet

d’associer un réchauffement rapide du nourrisson

tout en minimisant ses pertes hydriques, ce qui devrait augmenter son

confort et donc sa capacité de guérison. Sous ma

direction, les travaux de DEA GBM de Lorena CEVALOS (1997, [153]) ont

grandement contribué à la validation clinique de ce

nouveau dispositif.

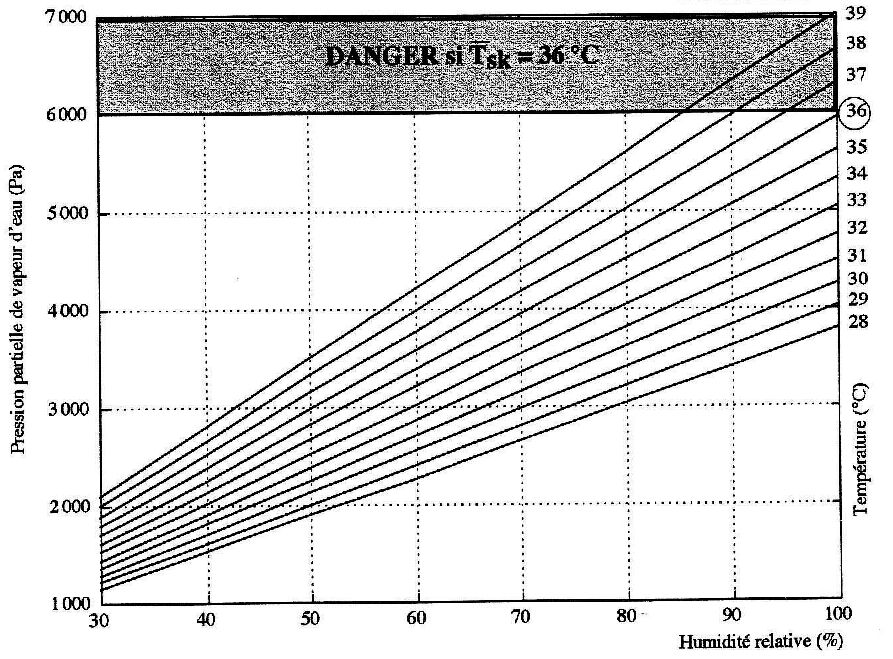

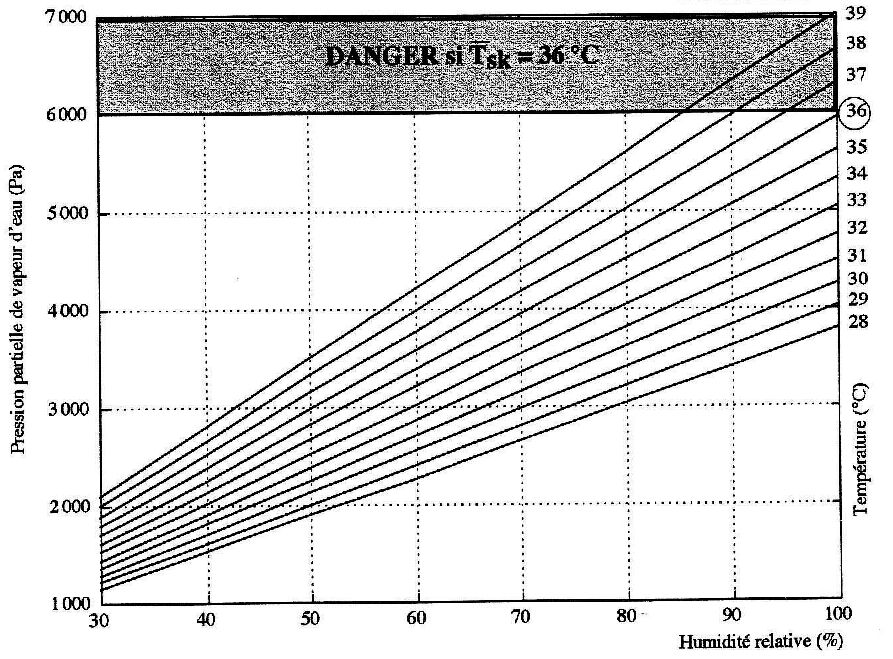

Le pilotage de l’humidité par le taux RH

est encore largement proposé par les constructeurs et donc communément

utilisé par les services médicaux hospitaliers. Sur

les incubateurs fermés disposant de systèmes actifs

d’humidité, cela pose un problème de

sécurité : il est possible d’obtenir des couples de

réglages de l’environnement (RH=90%, Tair=39°C, PVair=6300

Pa) qui induisent physiquement des inversions de flux des pressions

partielles de vapeur d’eau (figure 13).

Dans ce cas, le nourrisson

(RH=100%, Tpeau=36°C, PVN= 5948 Pa) est

un corps « froid » absorbant l’humidité ambiante

dans l’air : peu à peu son organisme et ses poumons se

remplissent d’eau, son refroidissement par évaporation passive

n’étant plus possible, il subit aussi une hyperthermie avec

des conséquences pouvant être léthales. Un article a

été publié pour avertir de ce

phénomène, qui est mieux maîtrisé avec une

gestion directe en pression partielle de vapeur d’eau [65].

Figure

12 : Niveaux d’humidité obtenus avec le système

actif

dans un incubateur fermé. Rapidité, stabilité et

capacité sont

améliorés

par rapport au système

passif de la boîte à eau [142].

|

Figure 13 : Abaque montrant la zone de

danger physiologique

de l’humidité de

l’environnement en fonction

de la température

cutanée

du nourrisson (Tsk) [63]

|

retour sommaire

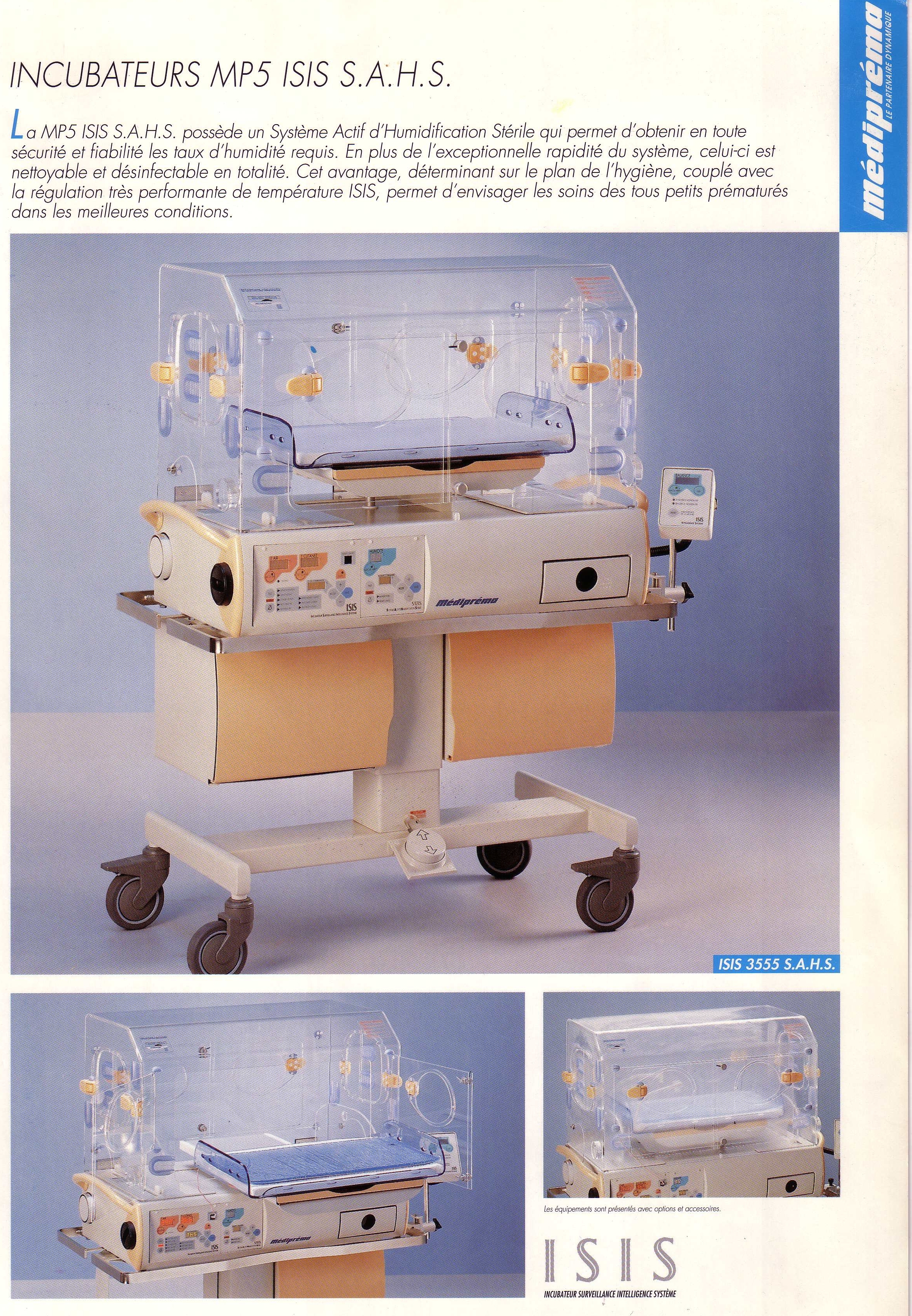

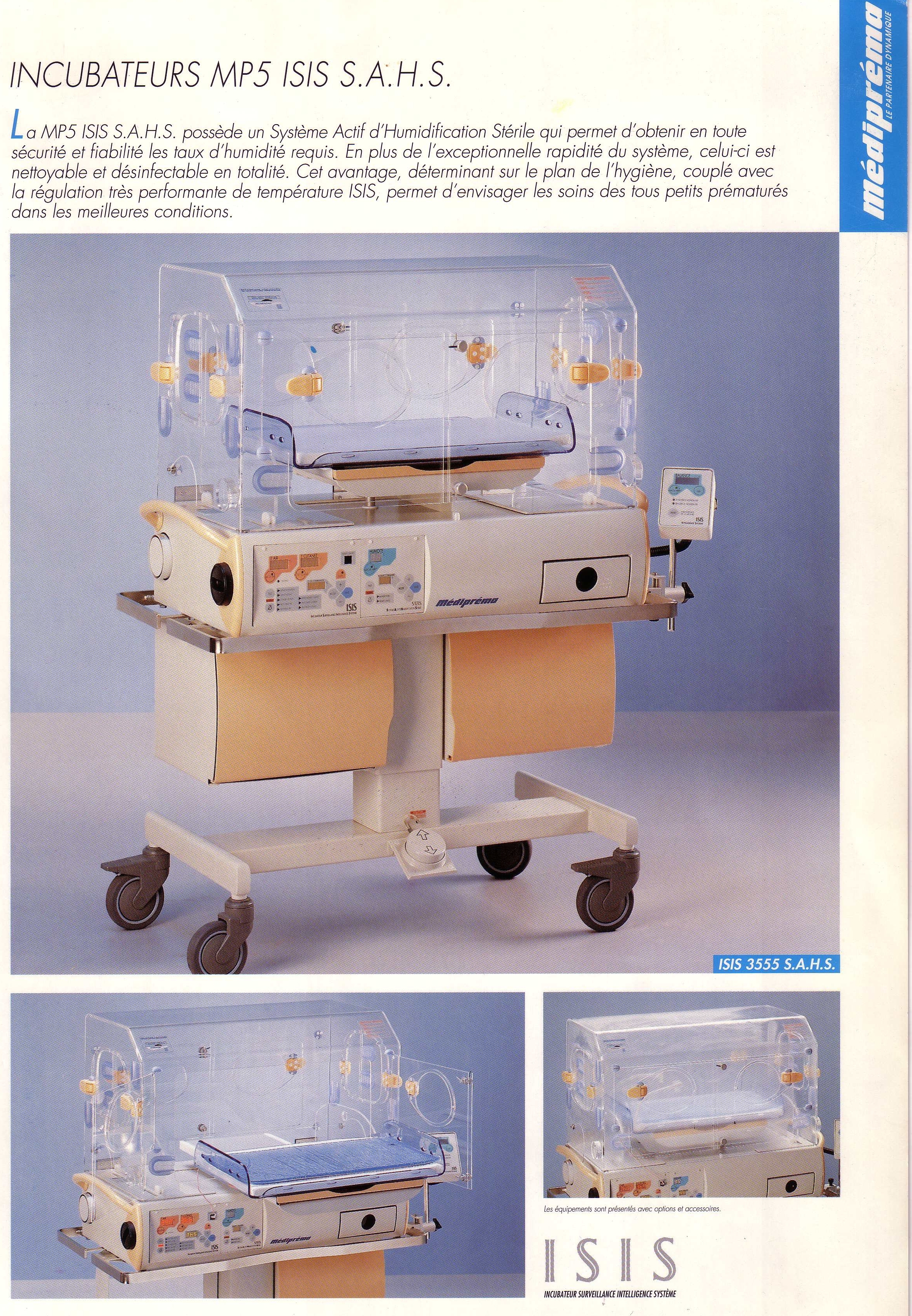

Les résultats

probants obtenus autant sur le plan

technique que clinique, ont permis au partenaire industriel Mediprema

de commercialiser dans sa gamme ISIS un nouvel incubateur «

SAHS : Système Actif d’Humidification Stérile »

(figure 14).

Pour des raisons commerciales et d’adaptation aux pratiques

médicales en cours, l’asservissement en humidité reste

toutefois sur des consignes en % d’humidité relative.

Le gain

technologique d’une gestion en pression partielle de vapeur

d’eau n’a donc pas été exploité.

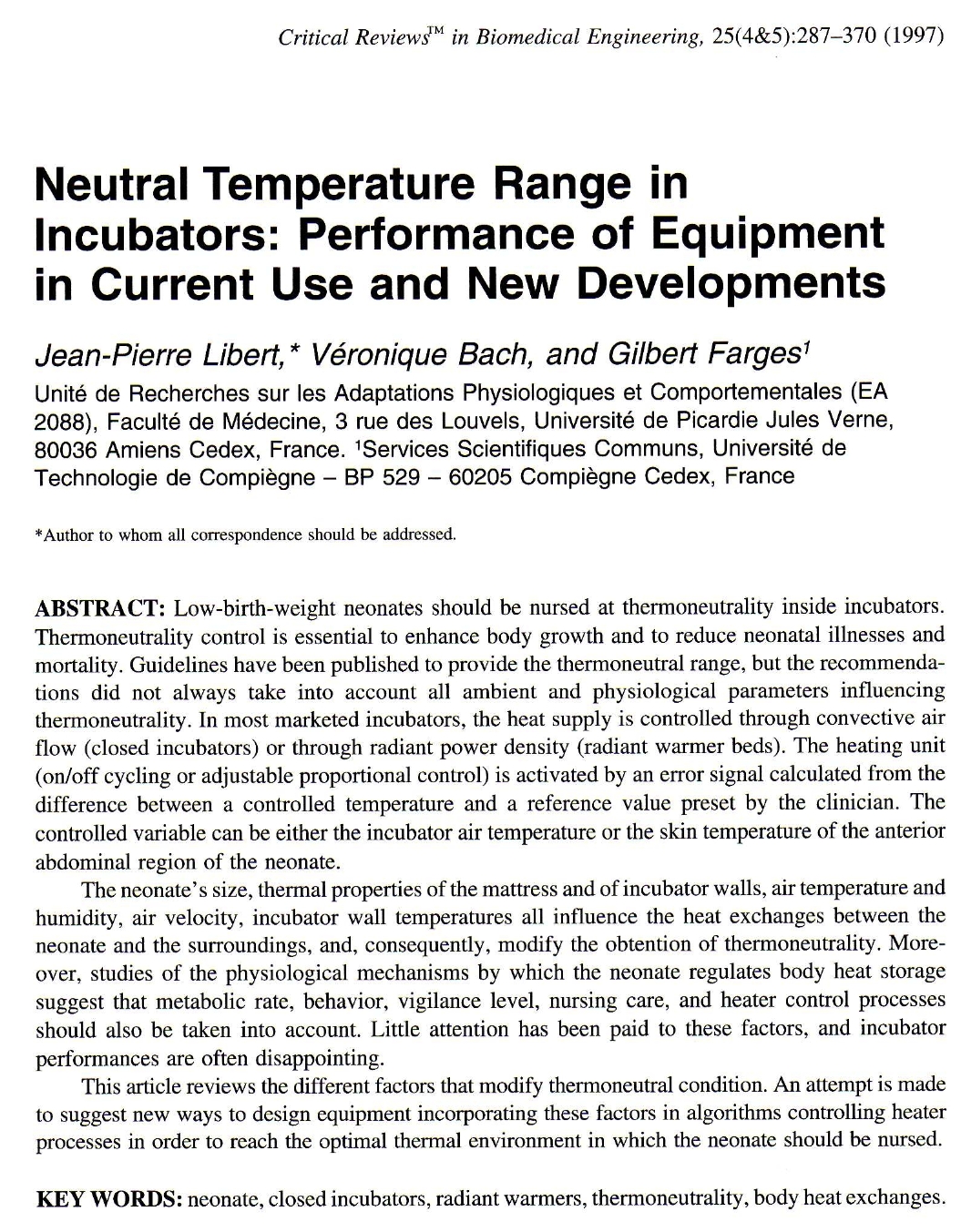

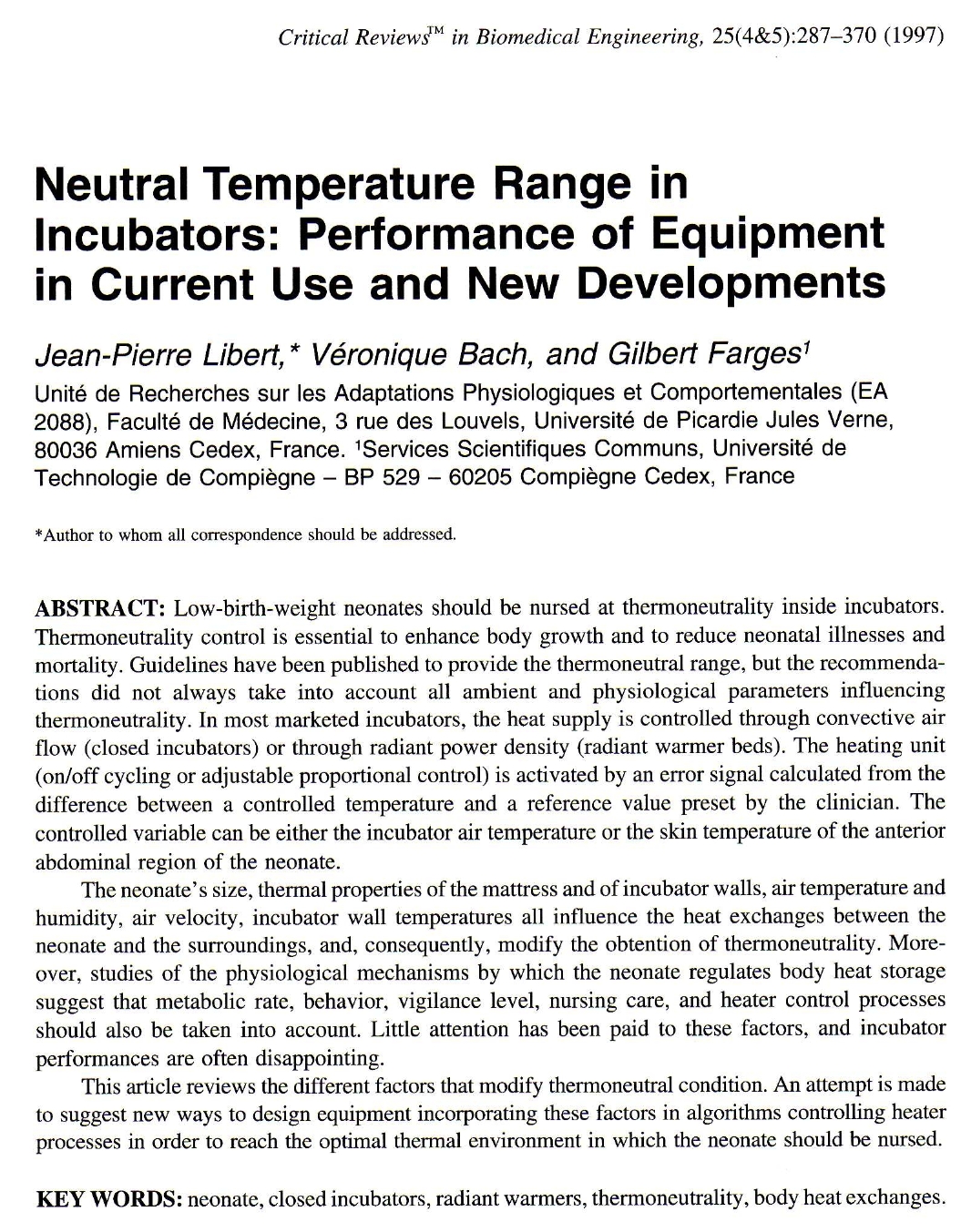

L’ensemble

de ces travaux et des partenariats multidisciplinaires noués, ont

permis de rédiger un article collectif de fond

(83 pages, figure 15) sur le sujet du maintien de l’équilibre

hydro-thermique du nourrisson et des impacts sur les dispositifs

médicaux [4].

Le recensement des savoirs physiologiques a été

réalisé par mes collègues de la Faculté de

Médecine d’Amiens (JP LIBERT et V. BACH) pendant que j’assurais

la synthèse technique complète, de l’histoire du premier

incubateur aux perspectives futures, en passant par l’explication des

avantages et inconvénients des appareils actuels [4].

Figure 14 : Incubateur commercialisé avec un système actif

et piloté en

humidité relative |

Figure 15 : Article de fond publié sur l’asservissement

en température et humidité des incubateurs pour nourrissons

[4] |

retour sommaire

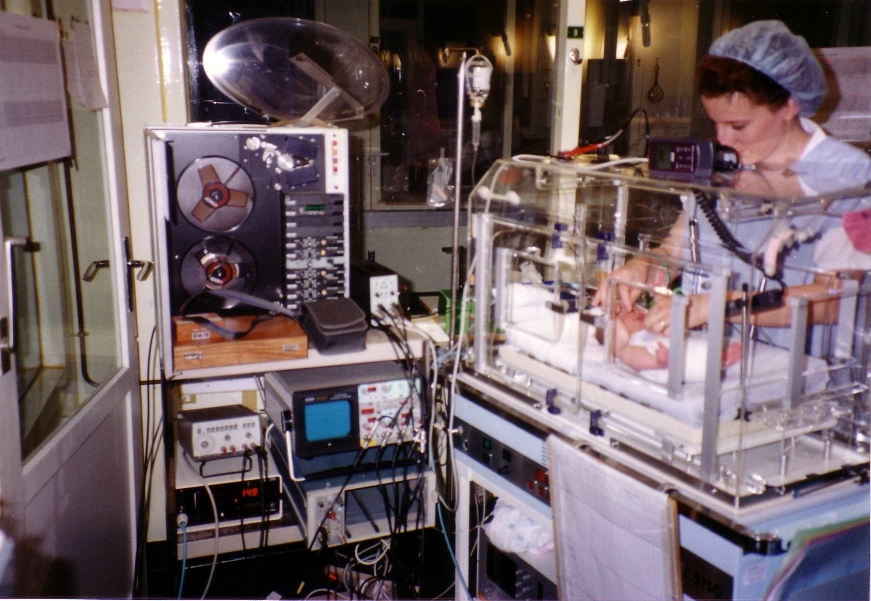

I-2-2 Maîtrise des nuisances acoustiques

Dans un second temps, les travaux sur l’incubateur fermé ont

porté sur la maîtrise de l’environnement acoustique

(figure 16) avec 2 objectifs principaux :

- assurer le confort du nouveau-né afin

de contribuer à la rapidité de sa guérison,

- garantir

l’appel sonore au personnel médical

en cas de problème détecté, sans déranger

le nourrisson.

La genèse de cette interrogation est venue des observations

connexes réalisées au cours des travaux

précédents et d’une anticipation sur le fait qu’un

environnement assez silencieux permettrait éventuellement de

développer un nouveau type de détection respiratoire sans

contact via le bruit naturel de la respiration du nourrisson. Des

travaux ont été menés sous ma direction dès

1991 dans le cadre de la préparation d’un doctorat GBM de Ziad

BOUKHALED, mais n’ont pas été finalisés par une

soutenance de thèse suite à l'embauche du Doctorant en

1994 dans un emploi extérieur au monde académique [141].

Figure 16 : Système d’analyse acoustique de l’environnement

du nourrisson [141]

retour sommaire

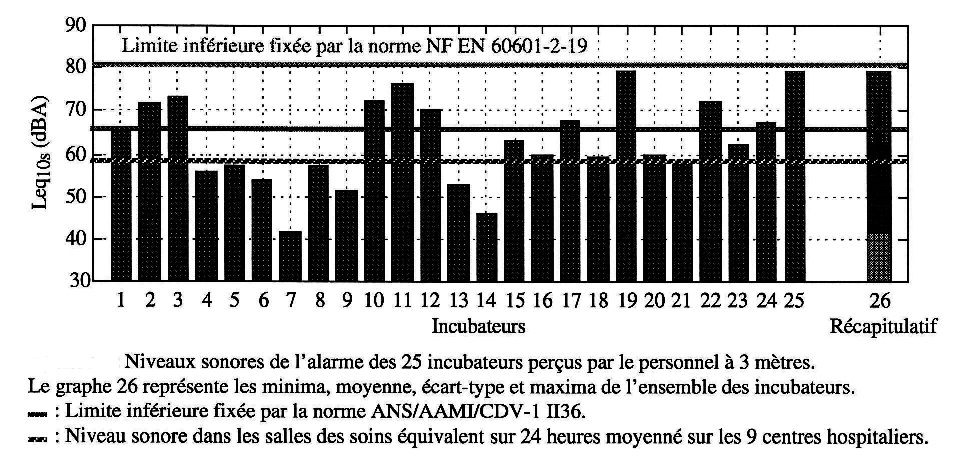

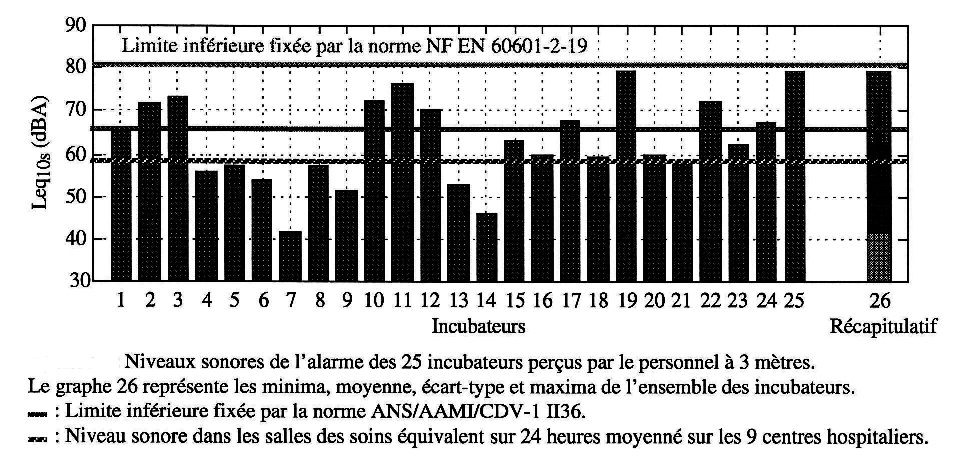

Les études

physiologiques montrent une sur-sensibilité

auditive des nourrissons par rapport aux adultes ainsi que des seuils

légèrement plus élevés (de 10 à 20

dBA). Les mesures acoustiques réalisées sur le spectre

[0, 20 kHz] dans le cadre de la THESE GBM, sous ma direction, de

Mokrane ABDICHE (2000, [140]) sur une série d’incubateurs en

sites hospitaliers confirment les résultats internationaux sur

le sujet : le nourrisson en incubateur fermé est en permanence

dans une ambiance sonore comprise entre 55 dBA et 69 dBA, la source

principale de bruit étant le service hospitalier lui-même

avec des contributions allant de 53 dBA à 64 dBA.

Le bruit propre des

incubateurs, en fonctionnement normal, au

niveau de la tête des nouveaux-nés est

généralement inférieur à la limite

normalisée de 60 dBA (norme AFNOR NF EN 60601-2-19).

La situation

est par contre critique quand l’incubateur émet une

alarme : dans 100% des cas, l’intensité sonore à 3 m

pour avertir le personnel médical est inférieure à la

valeur minimale normalisée de 80 dBA. En prenant comme

référence la norme américaine ANS/AAMI/CDV-1 II36,

le seuil minimal de 65 dBA n’est dépassé que par 40 %

des appareils. Des niveaux d’alarme à 3 m

inférieurs au bruit ambiant moyen des services (59 dBA) sont

même décelés dans 32% des cas (figure 17, [140]).

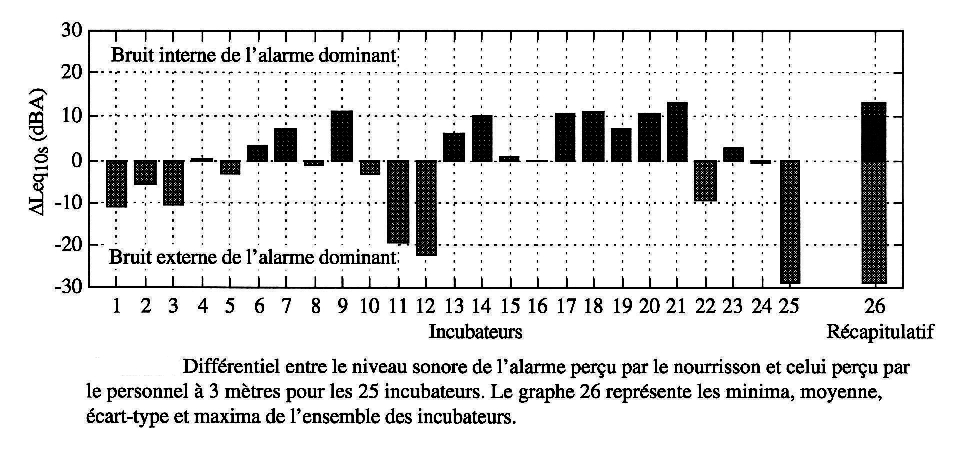

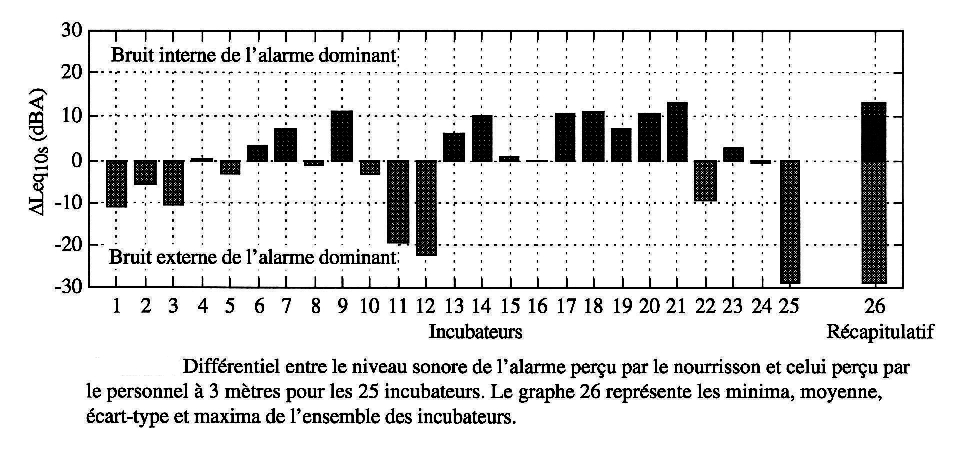

Il y

encore encore plus inquiétant quant à la

maîtrise de la technologie biomédicale et du service que

l’on en attend : dans 44% des cas, le niveau sonore de l’alarme

est plus important à la tête du nourrisson qu’à 3

m de l’incubateur… (figure 18, [140]).

Figure

17 |

Figure 18

|

Ces constats nous ont amené à faire

des propositions d’amélioration portant sur les sources externes

et internes de bruit occasionnel ou continu dans le service hospitalier :

- sensibiliser le personnel médical à

cet aspect en se mettant « à la place » du

nourrisson (l’incubateur est une « caisse de résonance

» des bruits internes et externes…)

- faire évoluer les comportements

du personnel soignant (éviter la radio, les chocs, les discussions

proches, les appels téléphoniques, les interpellations et

éclats de voix, les claquements de porte, les objets sur

l’incubateur…)

- utiliser des poubelles dont le couvercle est muni

d’amortissseurs, des distributeurs de papier à feuilles

prédécoupées

- utiliser des chaussures à semelles

souples, des revêtements de sol et muraux non-bruyants et

non-réverbérants

- organiser le service en box ou salles individuelles

- contrôler les

niveaux sonores lors de la maintenance des appareils du service (ventilateurs,

humidificateurs…)

retour sommaire

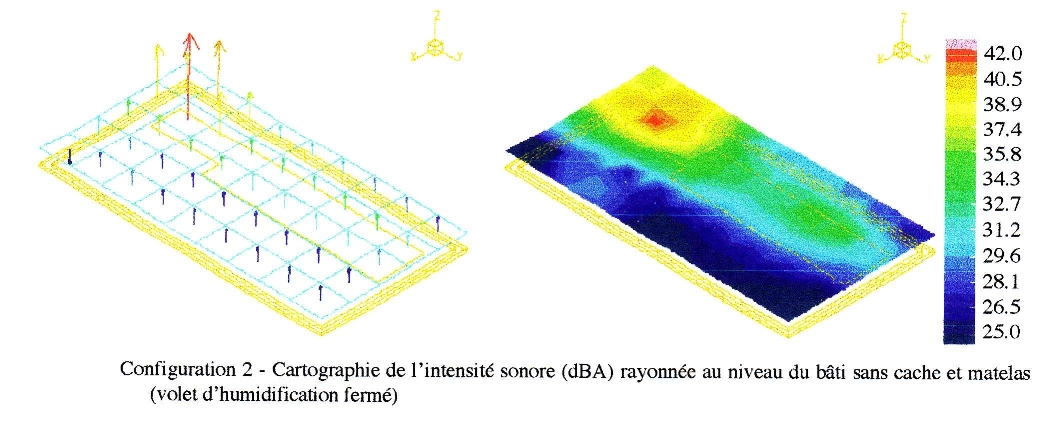

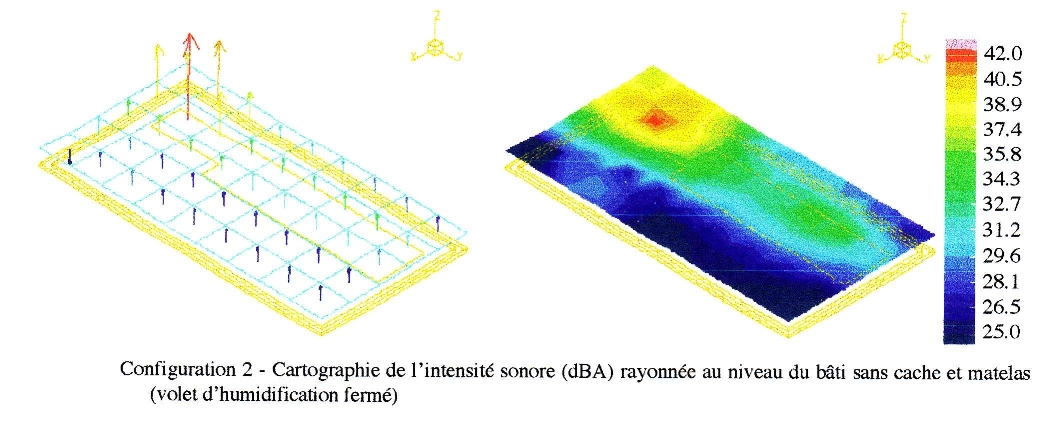

Une recherche approfondie de caractérisation

vibro-acoustique intrinsèque de l’incubateur nous a permis de

réaliser

une cartographie des sources sonores du bâti lui-même en

chambre anéchoïque de l’UTC [140]. Les origines vibratoires

et les sources de rayonnement secondaires ont été

identifiées : ventilateur, conduit d’air, cache-bâti,

habitacle, alarme (figure 19, [140]).

Figure 19 : cartographie des sources sonores du bâti d'un incubateur

pour nourrissons

De même, la fonction de transfert

acoustique des parois de l’habitacle a été mesurée

en salle réverbérante de l’UTC :

- l’interaction bâti-habitacle crée une

cellule d’amplification acoustique de 9,2 dBA du bruit propre de

l’incubateur testé.

- le temps de réverbération de

0,4 s d’un bruit impulsionnel (choc) pourrait être minimisé en

diminuant les dimensions de l’habitacle jusqu’aux limites possibles

imposées par les fonctions cliniques à remplir.

Les améliorations

instrumentales suggérées dans

ces travaux sont :

- dissocier le ventilateur du bâti et les

relier par un conduit souple assurant le découplage acoustique

- utiliser

un autre matériau que l’acier

peint, trop rayonnant, pour le cache-bâti comme du polycarbonate

par exemple

- agrandir les passages de l’air chaud et humide

tout au long de son parcours

- concevoir un habitacle à forme ronde

empêchant la pose d’objets, de dimensions aussi réduites

que possible, avec un joint anti-vibratoire au contact avec le

bâti

- concevoir des ouvertures et fermetures des portes

de l’habitacle sans bruit, douces, amorties…

- placer l’alarme

sonore au pied de l’incubateur (la

plus éloignée du nourrisson) dans une zone

découplée du bâti au niveau vibro-acoustique, et

orientée (ou orientable) vers la présence de

l’équipe médicale. Sinon, exploiter un système

de répétiteur d’alarme de poche porté par les

infirmières.

retour sommaire

I-2-3 Bilan de cette recherche : collaborations, valorisation

et perspectives prénormatives

J’ai mis en œuvre et animé différentes

collaborations avec des groupes de compétences multidisciplinaires

pour réaliser ces travaux :

- Service Electronique de l’UTC pour

la conception des prototypes électroniques

- EA 2088 du Pr Libert à la

Faculté de

Médecine d’Amiens pour ses connaissances sur la physiologie

du nouveau-né

- Services de Pédiatrie du CHU Amiens (feu Pr

Risbourg) et ceux des Centres Hospitaliers de Picardie pour les tests

cliniques

- Association Gradient pour le support

permanent sur les financements et la gestion administrative

- Société Mediprema

pour l’industrialisation de l’humidification active dans

ses incubateurs

- Société BioMS pour le soutien

technique

La valorisation scientifique et le transfert technologique

des travaux sur l’incubateur fermé s’est faite sous forme

de :

- l’industrialisation du procédé

d’humidification active par ultra-sons par la société

Mediprema (Incubateurs MP5 ISIS SAHS, http://www.mediprema.com)

- 3 publications

dans des revues internationales : [2, 3, 4]

- 7 publications dans des revues

nationales : [52, 53, 61, 62, 63, 64, 65]

- 9 communications dans des congrès

internationaux « avec actes » : [90, 91, 92, 93, 94, 96,

99, 100, 102]

- 5 communications dans des congrès nationaux

« avec actes » : [108, 109, 111, 112, 113]

Cette recherche comporte également

des potentiels de développement prénormatif dont les perspectives

pourraient être :

- proposer un nouvel objet de référence

pour la mesure des pertes hydriques et thermiques des nourrissons en

incubateur (prototype de mannequin radiant et suant

réalisé par l’équipe d’Amiens)

- intégrer

les équilibres et limites

physiologiques dans les seuils techniques normalisés

- identifier une

unité acoustique

spéciale « nourrisson » (dBN) prenant en compte sa

sensibilité perceptive propre dans le spectre [0,2 kHz - 20 kHz]

: l’unité « adulte » (dBA)

différenciée de l’unité physique (dBL) est

utilisée par défaut mais pas forcément la plus

pertinente.

- identifier des seuils acoustiques plus pertinents,

autant en fonctionnement normal, qu’en cas d’alarme.

- identifier

des références

architecturales dans la conception des services de

réanimation néo-natale ou de pédiatrie.

retour sommaire

I-3 Travaux sur les capteurs sans contact

Les travaux sur les

capteurs ont commencé sous ma direction,

dès 1990 avec les travaux de Ziad BOUKHALED [158]. Ils sont une

constante dans l’intérêt biomédical associé

aux nourrissons et à l’instrumentation, qu’elle soit

hospitalière ou à domicile. On cherche à mesurer

le maximum de variables physiologiques tout en minimisant les

traumatismes ou inconforts dus aux contacts et interactions

capteurs-nourrissons.

Ces travaux visent la surveillance continue, atraumatique,

voire sans contact, de 3 paramètres physiologiques fondamentaux pour

le suivi clinique des nourrissons en incubateur : la fréquence

cardiaque, la fréquence respiratoire et la température

interne.

De nombreuses idées très créatives ont

été recherchées, émises et testées

pour la détection « sans contact » de ces 3

variables. Le terme « sans contact » va de la

détection réellement « à distance »

à celle plus indirecte, mais toute aussi atraumatique, via le

support naturel sur lequel repose le nouveau-né (matelas, lit,

bâti..) ou l'interface entre le nourrisson et son matelas.

retour sommaire

I-3-1 Détection

de la fréquence cardiaque

La détection « sans contact » ou

atraumatique de la fréquence cardiaque d’un nourrisson en incubateur

fermé

peut s’obtenir :

- à partir des sons cardiaques :

- transmis par l’air :

- Voie non explorée pour cause d’absence

de bibliographie, de sensibilité des capteurs acoustiques

et des niveaux importants du bruit ambiant en incubateur.

- transmis

par le matelas sur lequel repose le nourrisson :

- Idée de développement

d’une matelas «

stéthoscope » exploitant une zone membranaire

spéciale et une cavité d’amplification acoustique

des bruits du cœur, voie non explorée.

- à partir des mouvements du myocarde transmis

au corps :

- interférométrie

ou télémétrie laser de la surface du thorax :

- Détection

des micromouvements surfaciques de quelques centièmes de mm,

bibliographie existante, voie non explorée.

- balisto-cardiographie

:

- Voie explorée sous ma direction via les travaux de DEA GBM

de Walid HASSAN (2002, [149]). L’idée expérimentée

est de détecter la quantité de mouvement pulsatile

du flux sanguin cardiaque (Q=m.V) conservée et transmise au

corps du nourrisson (Q=M.v), générant une force

mesurée à l’interface peau-matelas (figure

20).

Figure 20 : Schématisation du principe de détection cardiaque

par balisto-cardiographie [149]

retour sommaire

- La masse sanguine pulsatile de 5 à 7 ml éjectée

à des vitesses de 26 à 36 cm.s-1, génère

une quantité de mouvement Q d’environ 140 à 270

g.cm.s-1. Pour un nourrisson compris entre 500 g et 2 kg, la force

F estimée au niveau de l’interface peau-matelas va de

9 à

180 mN.

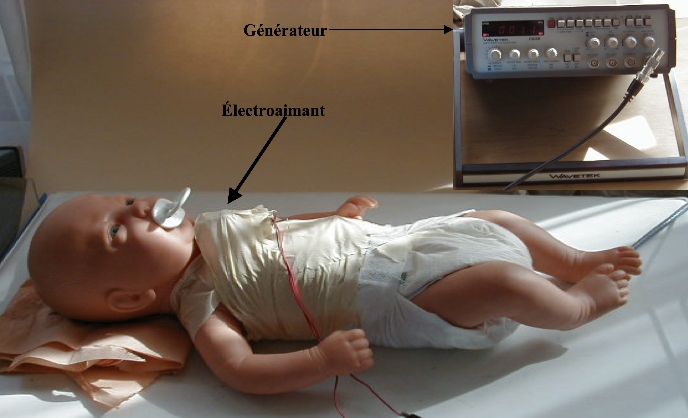

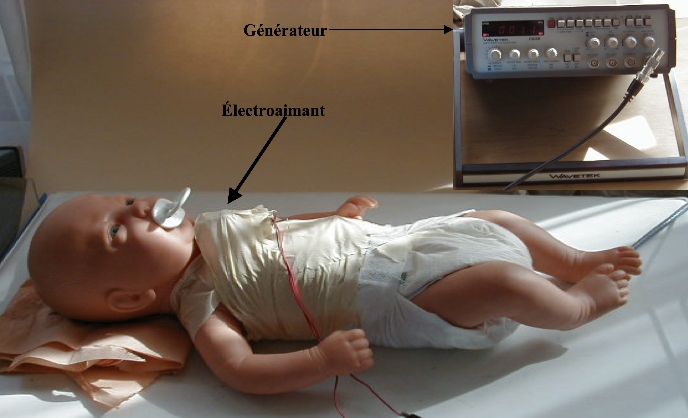

- Un simulateur de nourrisson avec battements cardiaques a

été mis au point pour la circonstance afin de

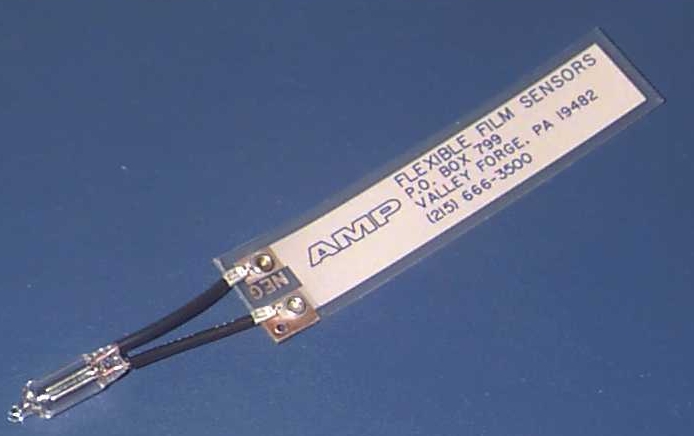

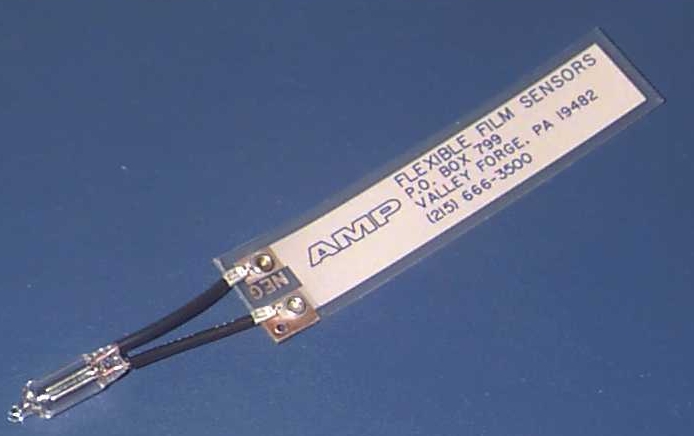

démontrer la faisabilité technique d’une telle

détection (figure 21). Le capteur se présente sous

forme de plusieurs très fines lamelles piézo-électriques

(figure 22) positionnées en différents endroits sur

le matelas du nourrisson.

- Des mesures unipolaires (épaules,

hanches) et différentielles réalisées sur le

simulateur montrent des résultats motivants : la sensibilité du

capteur piézoélectrique est suffisante, le rapport

signal/bruit est amélioré par les mesures

différentielles et des filtrages conventionnels (Butterworth,

Chebyshev) ou adaptatifs. Ce travail sur le simulateur pourrait

connaître des suites dès que des conditions favorables

se présenteront (projet prénormatif ou clinique, partenaire

industriel…).

Figure 21 : Simulateur de nourrisson

avec battements cardiaques

mécaniques [149] |

Figure 22 : Capteur piézo-électrique

utilisé pour

la balisto-cardio-graphie [149] |

retour sommaire

I-3-2 Détection de la fréquence respiratoire

La

détection « sans contact » de la fréquence

respiratoire d’un nourrisson en incubateur fermé peut s’obtenir

:

- à partir des mouvements respiratoires

thoraciques ou abdominaux :

- télémétrie ultrasonore :

- Mesure des mouvements à distance

par ondes acoustiques, voie non explorée

- télémétrie

laser :

- Idem détection cardiaque, quelques travaux, voie non

explorée

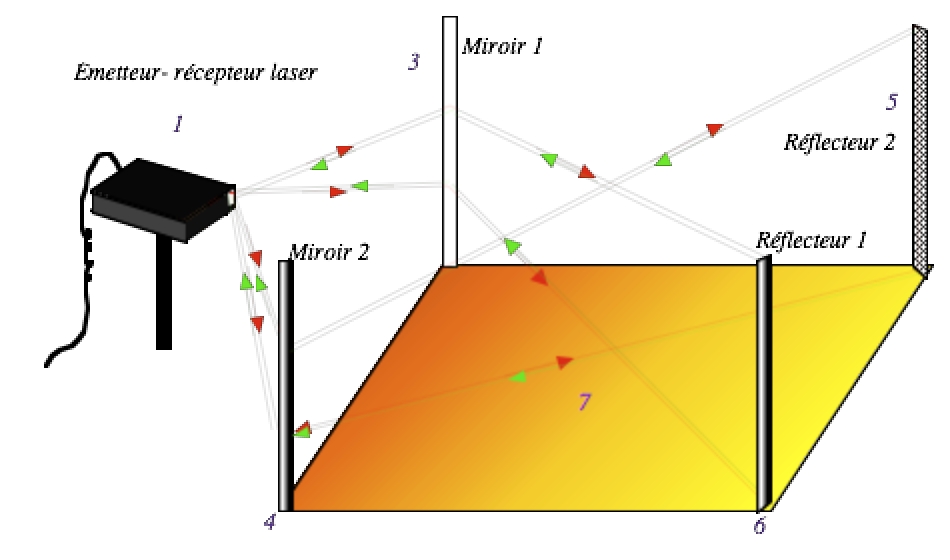

- faisceau laser coupé :

-

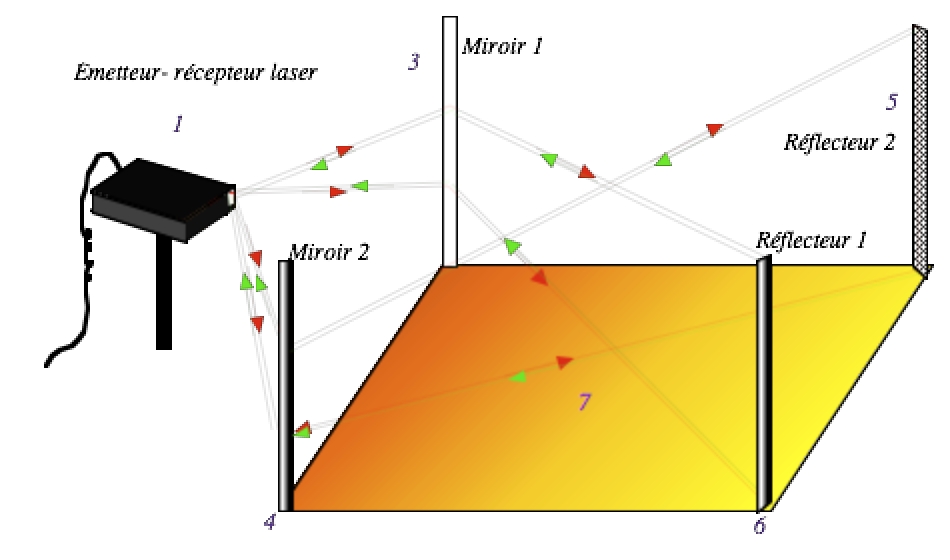

Voie explorée sous ma direction

via les travaux de Ziad BOUKHALED (1994, [141]). Une instrumentation

a été réalisée

avec un

émetteur d’un laser rouge HeNe de faible puissance

(inférieure aux normes) diffracté sous forme d’une

lame (de type barrière optique industrielle) et des renvois optiques

ingénieux croisant sur le volume où le nourrisson est

censé dormir (figure 23).

-

Des expérimentations sur simulateur

de nourrisson et sur adultes ont démontré une faisabilité physique

de ce principe sur la détectabilité des mouvements

respiratoires dans ce volume.

-

La sécurité laser-œil

et laser-peau du nourrisson est

à approfondir avant d’imaginer poursuivre dans cette

voie. Le travail a fait l’objet d’une communication au

Congrès

de la Société Française des Lasers Médicaux

en 1994 [114].

Figure 23 : Schématisation du principe de

détection

des mouvements respiratoires par coupure d’un

faisceau laser [141]

retour sommaire

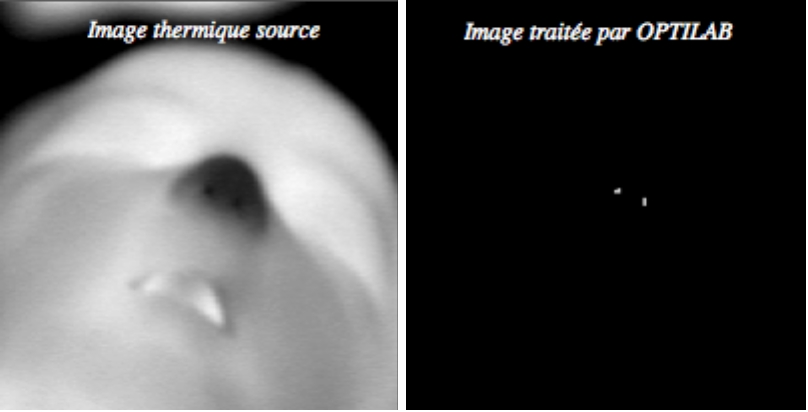

- à partir des sons respiratoires

:

- mesure acoustique différentielle :

-

Mesure en 2 points, l’un

proche des voies aériennes, l’autre non

soumis aux sons respiratoires, pour éliminer le bruit acoustique

de mode commun : voie non explorée.

- mesure acoustique

directe du bruit de la respiration :

-

Voie explorée sous ma

direction via les travaux de Ziad BOUKHALED [141].

-

Une expérimentation

en milieu clinique a permis de recueillir les sons respiratoires

via un microphone visant la tête du

nourrisson, dans une gamme de fréquences élevées

[1600 Hz, 2300 Hz], exploitant les effets de rayonnement de l’habitacle

sur ses fréquences propres [230 Hz, 5900 Hz].

-

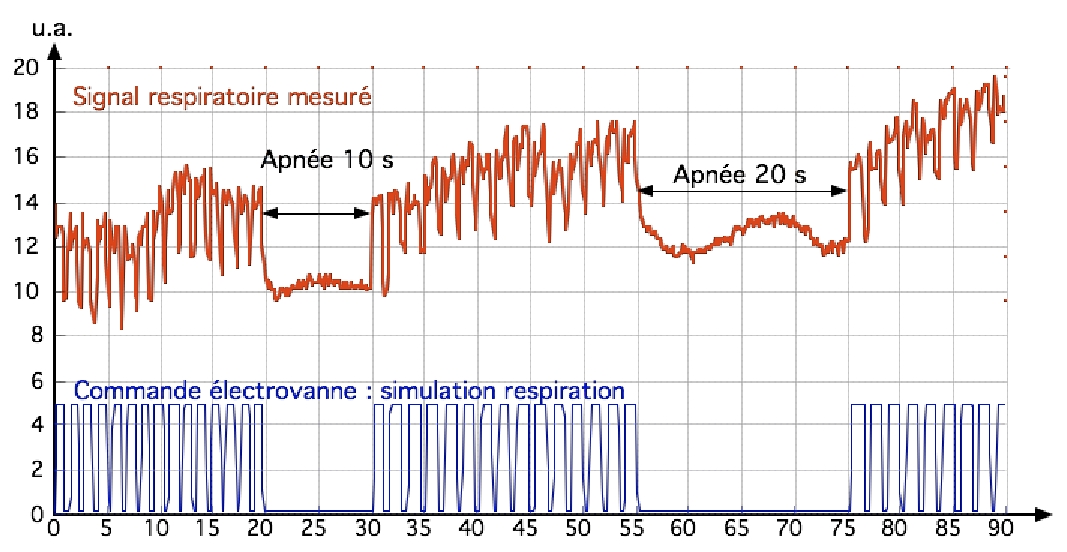

Un traitement

du signal fait ressortir une enveloppe corrélée au

rythme respiratoire (figure 24). Un synoptique de moniteur respiratoire

acoustique a été

proposé sur ce principe

Figure 24 : A droite : sons respiratoires d’un nourrisson

en incubateur, avant et après traitement du signal acoustique.

A gauche : signaux respiratoires comparés avec une référence

en rhéoraphie d’impédance [141]

retour sommaire

- à partir des flux aériens respiratoires (avantage de

la détection des apnées obstructives) :

- analyse du gaz carbonique

expiré (CO2) :

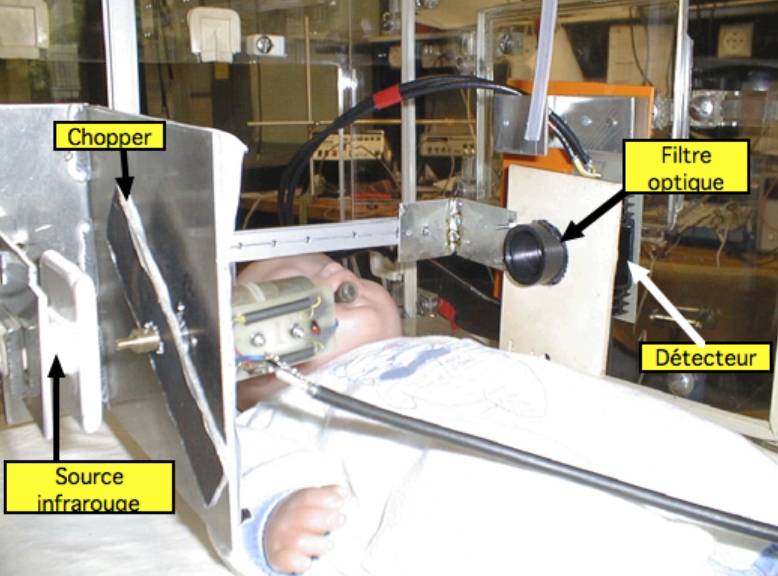

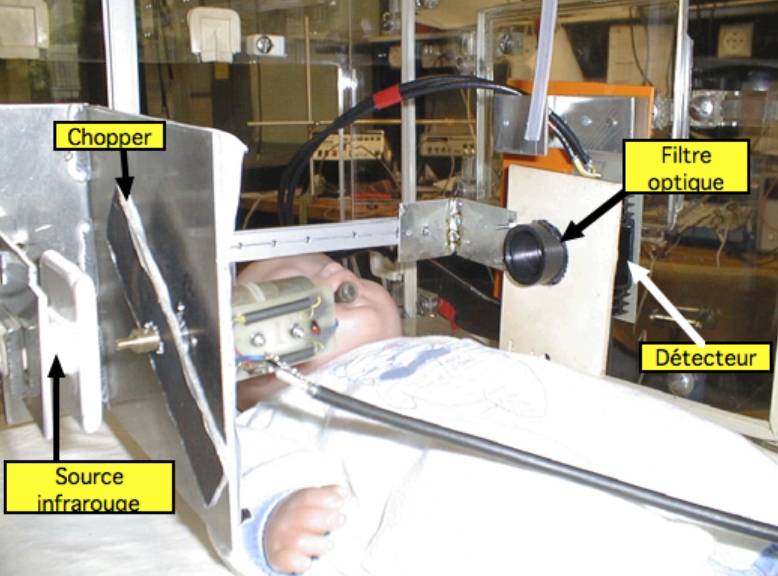

-

Voie explorée sous ma direction via le

DEA GBM de David RYCHEN, 1998 [151].

-

Un simulateur de nourrisson qui expire

de l’air chargé en CO2

à 5% a été réalisé pour

expérimenter la faisabilité de détecter le flux

respiratoire en incubateur fermé (figure 25).

-

L’instrumentation

utilise un émetteur infrarouge à large

spectre associé à un système d’occultation

à 70 Hz pour améliorer le rapport signal/bruit, un filtre

interférentiel à 4,17 ± 0,017 µm et

un détecteur photoconducteur PbSe associé à une

cellule de refroidissement à effet Peltier.

-

Des volumes expiratoires

aussi petits que 16 ml par cycle, sur des fréquences de 35 cycles/mn,

sont aisément

détectés dans le flux d’air circulant, chaud et

humide, au sein de l’incubateur (figure 26).

-

La qualité de

détection est fonction du positionnement du

système émetteur-récepteur IR par rapport à

la tête du nourrisson, couché sur le dos. Les

écarts ne doivent pas dépasser ± 15° en

orientation de la tête et ± 5 mm en déplacement

longitudinal. Ces contraintes opérationnelles font que les

travaux nécessitent encore des approfondissements avant

d’envisager l’expérimentation clinique.

Figure 25 : Système de détection du CO2 expiré

par

mesure infrarouge [151] |

Figure 26 : Résultats expérimentaux sur simulateur

de la détection du CO2 expiré [151] |

retour sommaire

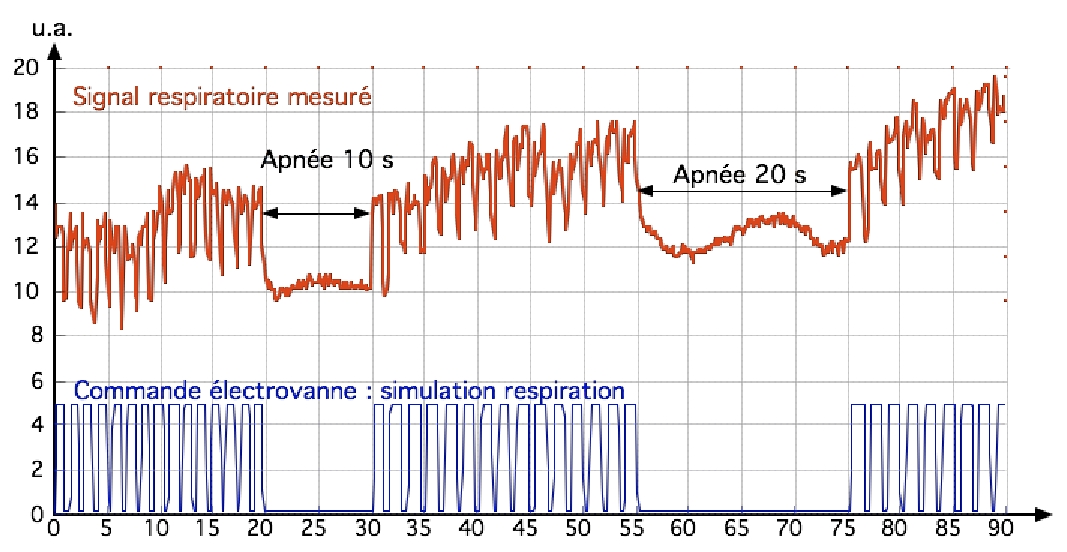

-

mesure thermique

des flux aériens

:

- Voie explorée sous ma direction via les travaux de Ziad

BOUKHALED (1994, [141]).

- Une expérimentation sur 10 nourrissons

au CHU de Lille a permis d’enregistrer le film thermographique

infrarouge de leurs voies aériennes (bouche et narines)

pendant leur sommeil en incubateur fermé.

- Des traitements

d’images différés (seuillage,

érosion, dilatation) ont montré la faisabilité

physique de surveiller les flux respiratoires par imagerie infrarouge

(figure 27).

- Des écarts moyens de 0,8°C entre l’air

inspiré et

expiré sont mesurés au niveau des narines (les

nourrissons respirent rarement pas la bouche).

- Cette faisabilité théorique

se heurte toutefois au coût, à l’encombrement

et à la complexité du

suivi et des traitements d’images en temps réel pour

en faire un type de monitorage efficient.

retour sommaire

I-3-3 Détection

de la température interne

La détection « sans contact » de

la température interne d’un nourrisson en incubateur fermé

peut s’obtenir :

- soit par thermométrie RMN (Résonance

Magnétique Nucléaire)

- en détectant l’influence

de la température sur les caractéristiques RMN du corps :

voie non explorée, appareillage encore incompatible

- soit par thermométrie

infrarouge (IR) :

- mesure auriculaire : capteur IR au fond de

l’oreille, pseudo-contact et mise en œuvre délicate,

voie non explorée

- mesure cutano-interne : le capteur IR (pouvant

être intégré dans le matelas) vise la peau. Le

modèle de corrélation Tpeau vs Tinterne est à

mettre au point, voie non explorée.

- soit par thermométrie

ultrasonore :

- Mesure de l’influence de la température sur

la vitesse de déplacement des ondes ultrasonores dans le corps

humain : pseudo-contact nécessaire, voie non explorée

- soit

par thermométrie micro-ondes :

- Mesure passive par détection

de l’énergie µonde (radiométrique) émise

naturellement par le corps humain entre 1 Ghz et 10 GHz :

pseudo-contact, voie explorée en partenariat avec Pr Maurice

Chivé de l’IEMN (Villeneuve d’Ascq) en 1997 dans le

cadre de la thèse de son étudiante Virgine SAGOT-TESSIER

retour sommaire

I-3-4

Bilan de cette recherche : collaborations, valorisation et perspectives

prénormatives

Pour mener ces travaux de recherche, différentes

collaborations multidisciplinaires ont été nécessaires

:

- Service Electronique de l’UTC pour la conception

des prototypes électroniques

- EA 2088 du Pr LIBERT à la Faculté de

Médecine d’Amiens pour ses savoirs sur la physiologie

du nouveau-né

- IEMN de Villeneuve d’Ascq pour ses

compétences en thermométrie micro-onde

- Services de Pédiatrie

et de Réanimation Néonatale des CHU d’Amiens et Lille

pour des tests cliniques

- Association Gradient pour le support

permanent sur les financements et la gestion administrative

La valorisation

scientifique des travaux de recherche sur les capteurs sans contact s’est

faite sous forme de :

- 1 publication dans une revue internationale

: [1]

- 5 communications dans des congrès

internationaux « avec actes » : [88, 89, 91, 103, 104]

- 1 communication

dans des congrès nationaux

« avec actes » : [114]

Les perspectives en recherche prénormative

pourraient être

:

- mettre au point un simulateur biomécanique

de nourrisson avec simulation :

- de la respiration,

- des battements cardiaques (électriques et

mécaniques)

- et des températures interne et

cutanée

retour sommaire

Chapitre II : Implication dans l’encadrement de chercheurs

II - Description de l’implication dans l’encadrement

de chercheurs

II-1 Directions de quatre thèses

-

Développement d'une plate-forme de

diagnostic et de monitorage acoustique appliquée aux incubateurs

pour nourrissons. M. Mokrane ABDICHE - GBM - Thèse GBM soutenue

à l’UTC en janvier 2000

- Partenaire industriel : BioMS

- Débouché de

l’étudiant : Poste

d’ingénieur projets en mesure acoustique dans une

société de services technologiques

-

Suivi des variables physiologiques

par des capteurs sans contact adaptés à la surveillance des

nouveaux-nés en incubateur. M. Ziad BOUKHALED - GBM –

début en 1991, non terminée

- Partenaire industriel : BioMS

- Débouché de

l’étudiant : embauche du

thésard par une entreprise en 1994

-

Contribution à la conception

et au développement d'un nouvel incubateur : Système de

contrôle d'humidité relative et monitorage

cardio-respiratoire. M. Mardson FREITAS DE AMORIM - Thèse GBM

soutenue à l’UTC en juillet 1994.

- Partenaire industriel : Médipréma

- Débouché de

l’étudiant : Professeur à

l’Université de Curitiba au Brésil

-

Prévention

de la mort subite du nourrisson. Analyse systèmique et de défaillance

du système

nourrisson. Evaluation de l'utilisation actuelle de moniteurs à

domicile. Développement d'un nouveau moniteur adapté

à cet objectif. Dr Alain De BROCCA - Thèse GBM soutenue

à l’UTC en décembre 1993.

- Partenaire industriel : ABS

Médian

- Débouché de l’étudiant : Praticien

hospitalier au CHU Amiens

retour sommaire

II-2 Encadrements de dix-sept DEA

-

2003-2004

: Etude de faisabilité d’un banc de

test des performances des électrodes

électrophysiologiques (contrat avec société C3A).

M. MBOM NTAMACK – GBM - Débouché de l’étudiant

: Ingénieur support en radiothérapie, Sté BrainLab,

Toulouse

-

2002-2003 : Contribution au développement

d'un nouveau capteur ECG pour le système ©CardioPic

(contrat avec société C3A). M. DIAB (Liban) – GBM -

Débouché de l’étudiant : Thèse en

co-tutelle UTC-Liban

-

2002-2003 : Approche scientifique

de la conception et validation de bonnes pratiques en contrôle qualité des

systèmes médicaux de ventilation artificielle (contrat

avec société SODEREL). Ch. PETIT – GBM -

Débouché de l’étudiant : Ingénieur Produit,

Sté SAIME, Paris

-

2001-2002 : Faisabilité d'une

détection sans contact de la fréquence cardiaque chez les

nourrissons et développement d'un simulateur biomécanique

cardiaque. W. HASSAN (Liban) – GBM - Débouché de

l’étudiant : Enseignant-Chercheur, Université au

Liban

-

2000-2001

: Etude de faisabilité de capteurs

sans contact pour la surveillance cardiaque des nourrissons en

incubateur. C. AMARAL - GBM – non terminé, retour au pays

(Brésil). Débouché de l’étudiant

: inconnu

-

1997-1998

: Etude de faisabilité d'un

détecteur respiratoire sans contact pour le nourrisson en

incubateur. D. RYCHEN GBM, Débouché de l’étudiant

: Ingénieur Conception Electronique, Sté EMKA Tech, Paris

-

1996-1997

: Conception d'un système de

détection respiratoire sans contact des nourrissons en

incubateur. M. TCHOUNDA - GBM - non terminé, retour au pays.

Débouché de l’étudiant : inconnu

-

1994-1997 : Contribution à l’analyse

et

à la validation clinique d’un nouvel incubateur asservi en

humidité. Mme L. CEVALLOS - GBM - non terminé pour

cause de maternité. Débouché de l’étudiant

: praticienne hospitalière au CHU Amiens

-

1992-1994 : Bases

de développement d’un outil

informatique de traitement de l’ECG. Dr JF KULIK - GBM -

Débouché de l’étudiant : Président de la

société Planet HealthCare, Loos

-

1991-1992 : Elaboration

d'un prédicteur et

optimisation d'un algorithme d'asservissement d'actionneurs pilotant la

surface d'un miroir. D. OUATTARA - CDS - Débouché de

l’étudiant : inconnu

-

1990-1991 : Commande

optimale en optique adaptative, simulation des performances d’un algorithme

utilisant la décomposition modales du miroir. M. NEMOUCHI - CDS -

Débouché de l’étudiant : inconnu

-

1990-1991 : Elaboration

d’une plate-forme temps

réel de traitements d’image vidéo associés

à la reconnaissance de formes, applications biomédicales.

M. MANSOURI - GBM - Débouché de l’étudiant

: inconnu

-

1989-1990 : Etude et réalisation d'un

protocole d'évaluation technique et clinique d'une nouvelle

méthode de détection de la respiration à partir de

l'ECG chez le nourrisson (collaboration avec le CHU d'Amiens). Z.

BOUKHALED - GBM - Débouché de l’étudiant :

ingénieur produits chez BioMS.

-

1986-1988 : La

M.S.I.N. : Etat actuel des connaissances et mise en place d'un système

d'exploration multi-fonctionnelle pour des nourrissons de moins de 6 mois,

en vue d'explorer leur statut neuro-végétatif et neuro-hormonal

(collaboration avec le CHU d'AMIENS). Dr A. DE BROCA - GBM -

Débouché de l’étudiant : praticien hospitalier

CHU Amiens

-

1986-1988 : Asservissement de l'injection

d'halogénés liquides dans un circuit fermé

d'anesthésie (en collaboration avec le CHU d'AMIENS). S.

LARGILLIERE - GBM - Débouché de l’étudiant

: PDG Société BOW Medical

-

1985-1987 : Surveillance

instrumentale de la respiration (en collaboration avec le CHU de STRASBOURG).

M. LICHNEWSKY - GBM - Débouché de l’étudiant

: inconnu

-

1985-1986 : Etude des facteurs physiques et

physiologiques de modulation de l'ECG chez l'enfant et l'adulte.

Critères d'optimisation. Ph. MEREAU - GBM -

Débouché de l’étudiant : inconnu

retour sommaire

II-3 Mission particulière « Qualité en Thèse

et Post-Doc »

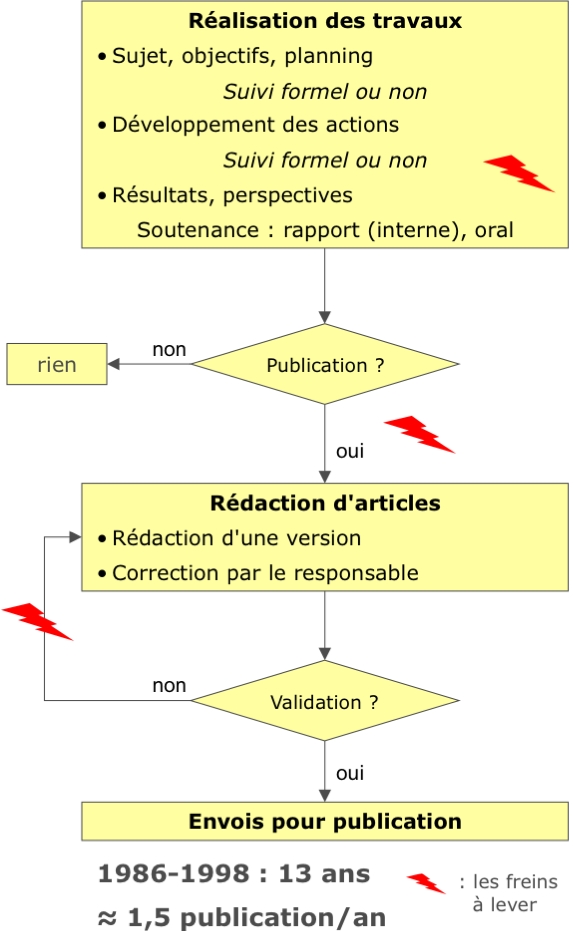

J’ai accepté de prendre la responsabilité d’animer

un travail collectif que m’a confié la Mission Qualité du

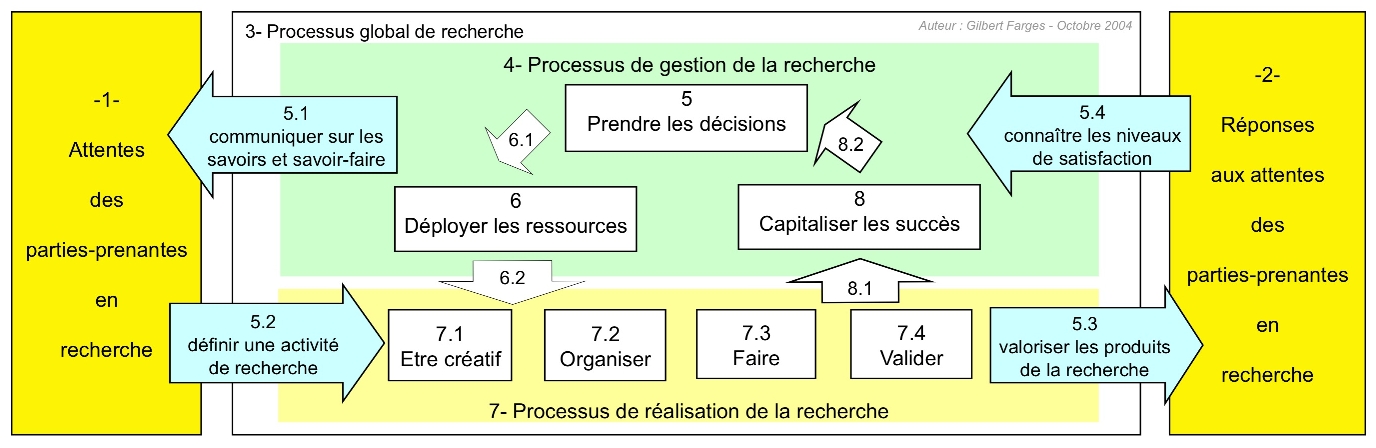

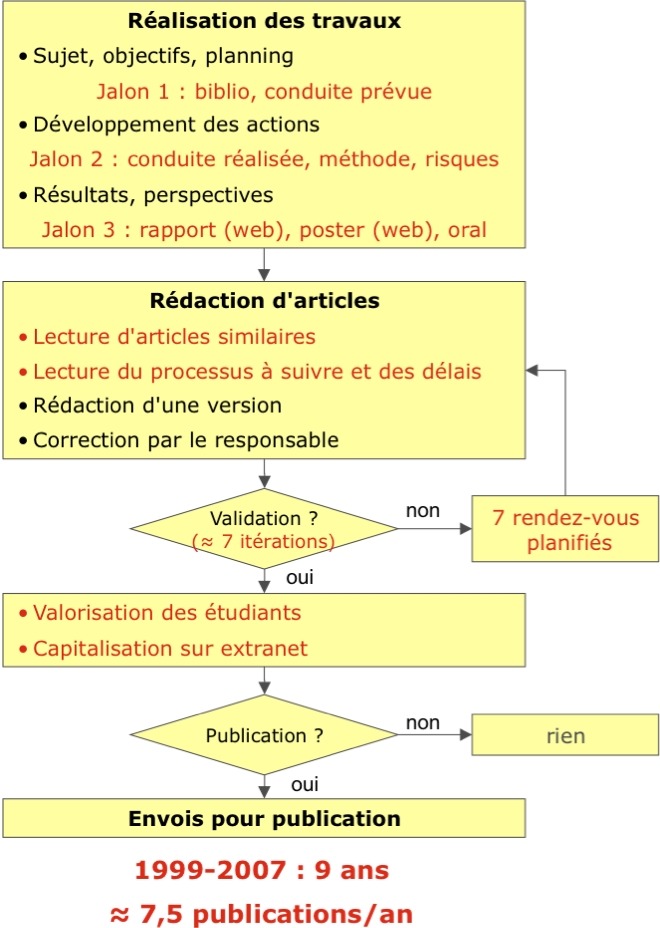

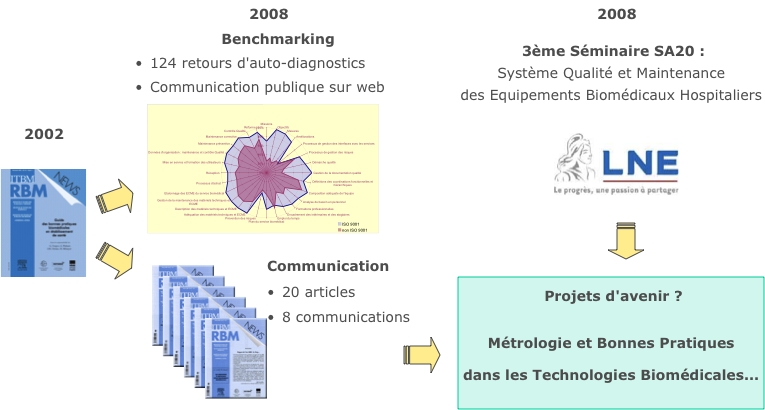

Ministère de la Recherche en 2004. L’objectif était de

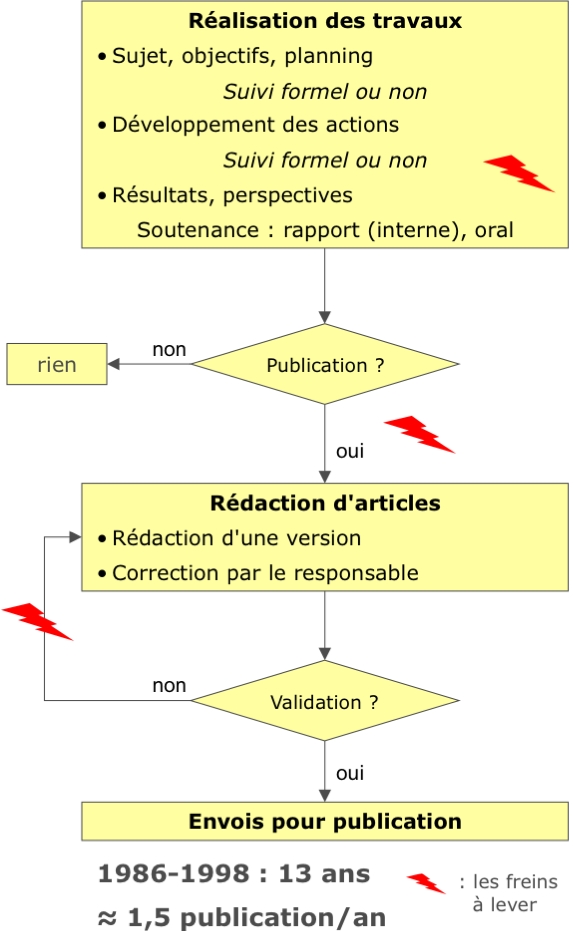

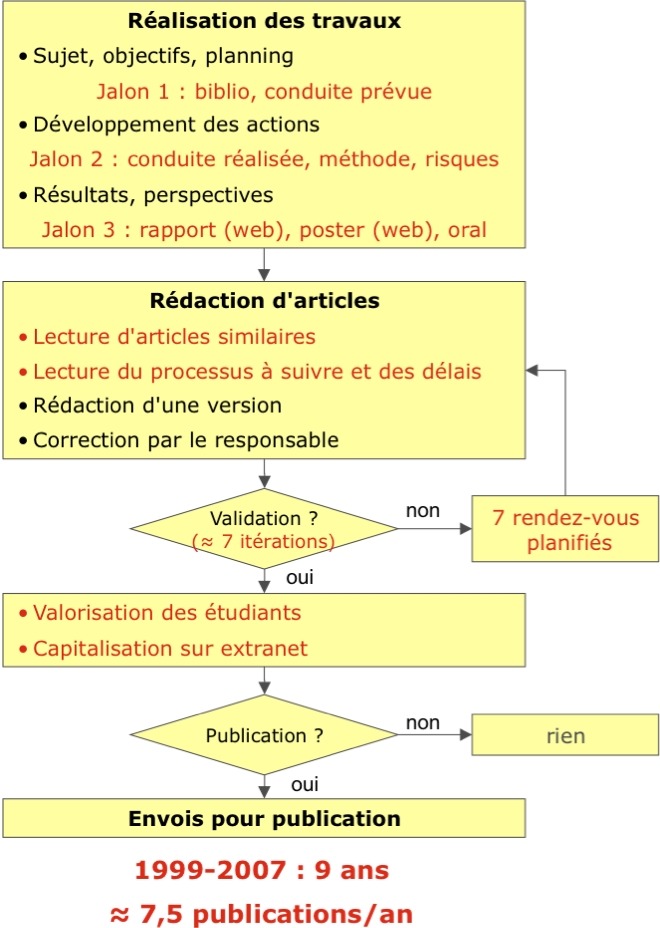

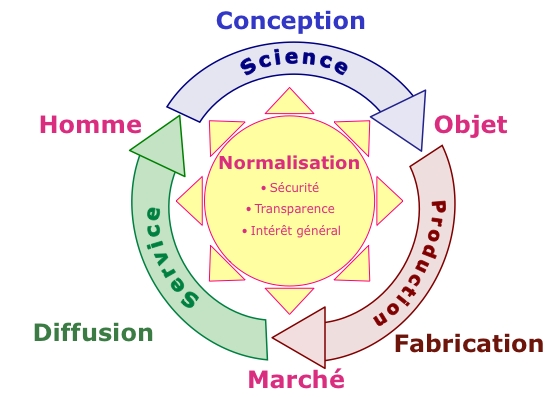

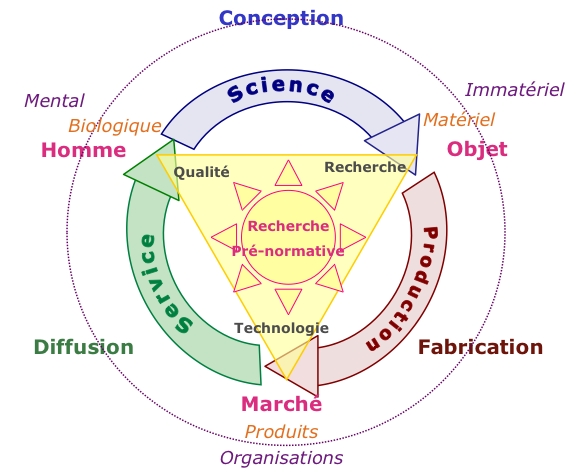

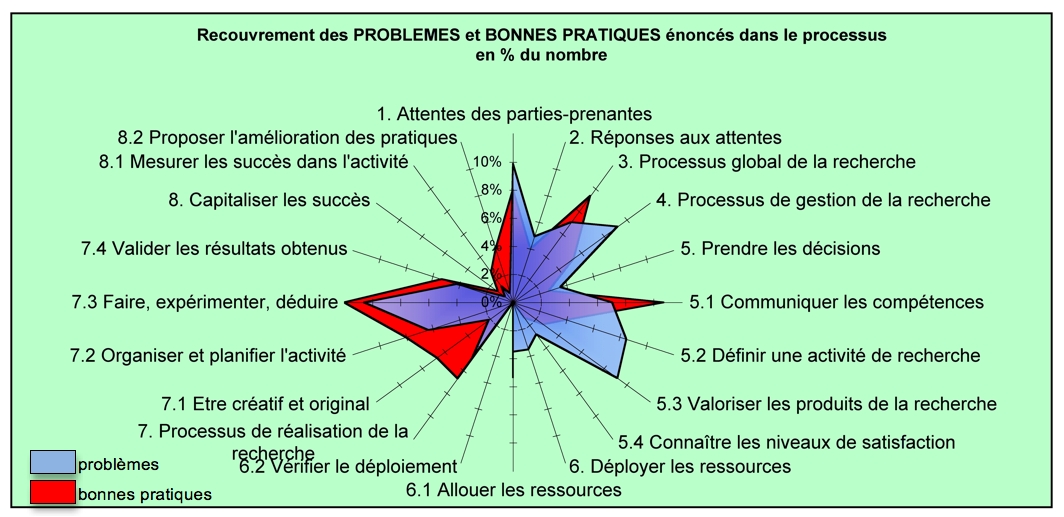

mesurer « l’état du terrain » en terme de