Réglementation

<!

Avant

propos

Dans

un monde ou les pratiques médicales sont de plus en plus

fréquentes, le respect de la réglementation

apparaît essentielle, cela pour préserver la

sécurité et l’intégrité du patient. La

sécurité du patient est une constante

préoccupation que le personnel hospitalier, les associations et

les organismes de contrôle tentent d’améliorer

au quotidien.

Un certain nombre de décrets,

arrêtés, directives et articles encadrent les pratiques

dans les milieux hospitaliers, tout cela dans une approche

d’amélioration des soins données aux patients ; les

organismes et autorités de tutelle émettent par ailleurs

des recommandations et établissent des contrôles visant le

bon déroulement de cette démarche.

- Le

décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 impose

aux utilisateurs des dispositifs médicaux de mettre en place des

maintenances et des contrôles qualités internes ou

externes de leurs dispositifs. Ces dispositions ayant été

codifiées aux articles R 5211-5 ET R 5212-25 à 5212-35 du

code de la santé public

- L’arrêté

du 3 mars 2003 stipule

que les dispositifs médicaux soumis à cette obligation de

maintenance et de contrôle qualité notamment en radiologie

et radiothérapie, impose des contrôles qualité

internes et externes sont imposés aussi sur les dispositifs de

classe II b et III. (annexe1)

- La

mise sur le marché d’un dispositif médical est

régie par trois directives européennes :

-

90/385/CEE pour les

DM implantable actifs (DMIA) ;

- 93/42/CEE pour les autres DM

(31/12/1994 et obligatoire en 1998 ;

- 98/42/CEE pour les DM de

diagnostic in vitro (DMDIV)

Cette loi

s’inscrit dans le code de la santé publique .D’un point de vue

juridique cette transcription permet de mettre en relation le code de

la santé publique et le code pénal.

- Le

décret 96-32 du 15 janvier 1996

décrit le système de matériovigilance qui

définit la surveillance du risque de dangerosité des

dispositifs médicaux lors de leurs utilisations et

l’organisation du système national de matériovigilance.

- L’arrêté

du 3 octobre 1995

précise les conditions d’utilisation et de contrôle des

dispositifs médicaux et matériels, impose la mise en

place dans tout les établissements de santé d’une

organisation spécifique pour s’assurer que tout le

matériel et dispositifs médicaux destinés à

l’anesthésie et la surveillance poste interventionnelle soient contrôlés

lors de la première mise en service et lors de

toute remise

en service pour s’assurer que l’installation est faite

conformément aux spécifications prévus à

son exploitation ; ce matériel doit faire l’objet d’un

contrôle de son bon fonctionnement avant chaque utilisation et

qu’il doit faire l’objet d’une maintenance organisée,

adaptée à ses conditions d’utilisation.

- Article

L.5212-1 du Code de la Santé Publique

précise que l’exploitant est tenu de s’assurer du maintien des

performances et de la maintenance des DM inscrits sur une liste

fixée par le DG de l’AFSSAPS. Cela donne lieu le cas

échéant à des contrôles de qualité.

Les organismes de

contrôle des établissements de santé

·

La

HAS

(Haute Autorité de Santé)

« La

HAS a été créée par la loi du 13 août

2004 relative à l'Assurance Maladie afin de

contribuer au maintien d'un système de santé solidaire et

au renforcement de la qualité des soins, au

bénéfice des patients

»

<!

La HAS est une autorité publique indépendante à

caractère scientifique et disposant d'une autonomie

financière.

Elle évalue l'intérêt médical des

dispositifs et des médicaments et les actes professionnels des

établissements de santé et propose ou non leur

remboursement à l'assurance maladie.

Elle à un rôle d'information des professionnels de

santé et du public.

L’AFSSAPS

(Agence Française de Sécurité Sanitaire des

Produits de santé)

<!"

L’AFSSAPS a été créée par la loi du 1er

juillet 1998 instituant un dispositif de veille et

de sécurité et de

sécurité sanitaire . C'est un

établissement public de l'Etat

placé sous tutelle du

Ministère chargé de la

santé ."

- L’AFSSAPS à une mission d’évaluation des

risques nutritionnels et sanitaires dont le champ très large

concerne toutes les catégories d’aliments destinés

à l’homme ou à l’animal ; il intègre l’ensemble de

la chaîne alimentaire et s’exerce sur chacune de ses

étapes, de la production à la consommation.

- une mission de recherche et d’appui scientifique

notamment en matière de santé animal et de maladies

d’origine animales.

- des responsabilités spécifique en

matière de médicament vétérinaire motamment

le pouvoir de délivrer, de suspendre ou retirer les

autorisations de mise sur le marché des médicaments

vétérinaire.

- l'évaluation des risques,des

bénéfices,ainsi que la synthèse

bénéfice/risque et les propositions sur les conditions

d'emploi des produits phytopharmaceutiques (ou produits phytosanitaires

ou encore pesticides).

d)

Le service biomédical

L’ingénieur

biomédical, comme les organismes cité ci-dessus, a

une mission de veille sanitaire, de ce fait il

doit mettre en place et faire respecter la réglementation.Dans

les gros établissements, la cellule biomédicale est

composée d’un ingénieur biomédical et de

techniciens. Dans les établissements de taille réduite

comme la clinique Vauban le service biomédicale est

composé uniquement que d’un ingénieur biomédical,

qui doit être polyvalent dans ses fonctions (achat, maintenance…).

Il

s’agit d’une fonction en plein développement puisque les

plateaux techniques font appel à des technologies de plus en

plus évoluées, l’ingénieur biomédical est

amené à se spécialiser sur des domaines

très pointus. Du positionnement de

l’ingénieur biomédical au sein de la clinique

dépend son niveau d’autonomie. Il travaille en étroite

collaboration avec les services et est le principal interlocuteur

en cas de dysfonctionnement constaté. Il définit avec les

service de la cliniques l’ensemble des besoins en terme

d’équipements biomédicaux (renouvellement et nouvelles

acquisitions).

Il exerce le rôle de correspondant en Matériovigilance et

peut aussi être amené à s’occuper de la

radioprotection.

■

C’est un métier à multiples facettes qui s’exerce depuis

le projet d’acquisition d’un équipement biomédical, en

passant par le suivi et la maintenance de cet appareil jusqu’à

sa mise en réforme

Fonctions

de l’ingénieur biomédical au sein de la clinique

- Etablir

un plan d’équipement.

- Veiller

au bon fonctionnement des équipements médicaux

- Evaluer

les budgets du service en matière d’équipement et de

veille sanitaire

- Réaliser

un inventaire du parc équipement

- Définir

les besoins de matériel médical

- Programmer

l’achat de fournitures

- Veiller

à l’application des réglementations sanitaires des

équipements hospitaliers.

- Assurer

le suivi et la maintenance des opérations mises en œuvre

- <Veiller

au suivi des contrats d’entretien

- Assurer

le suivi de la Matériovigilance

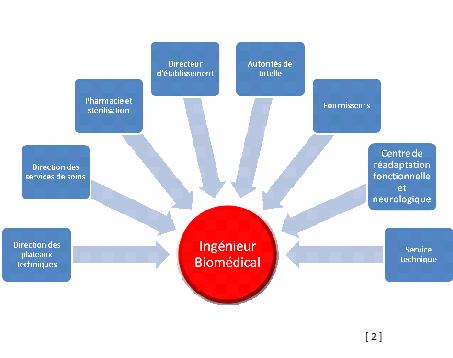

I.

Identification des

acteurs en relation avec le service biomédical

Les rôles de chaque acteur n’étant

pas complètement définie mon premier travail était

d’identifier les différentes personnes en relation direct avec

le service biomédical.

<!

Autorités

de tutelle :

L’ingénieur

biomédical, par sa formation, doit connaitre

nécessairement les réglementations en vigueur sur les

dispositifs médicaux et doit se tenir au courant des nouvelles

dispositions. Il doit veiller au bon fonctionnement des dispositifs

médicaux.De plus, il coopère avec l’AFSSAPS dans le cadre

de la veille sanitaire et reçoit les alertes sanitaires

lorsqu’un événement indésirable se produit

concernant un DM.

<!

Directeur

d’établissement

A

la Clinique Vauban, pour les achats de dispositifs et

d’équipements de nature diverse, l’ingénieur

biomédical travaille directement avec le directeur ; il

peut en outre discuter les contrats de maintenance.

<!

Fournisseurs

L’ingénieur

biomédical doit en plus de ses connaissances techniques faire

appel à ses talents de négociateur avec les fournisseurs

pour pouvoir diminuer les coûts qui peuvent être

conséquents

<!

Services

techniques

Au

sein de la clinique, la cellule biomédicale est en étroite

collaboration avec le service technique pour les livraisons, les

préparatifs d’installations des équipements. Les

rôles dévolus à chacun ne sont vraisemblablement

pas connus par le personnel médical et paramédical.

Certaines interventions dans les différents services ne

concernent pas les dispositifs médicaux : elles sont

pourtant effectuées par le service biomédical.

<!

Pharmacie

et stérilisation

La

pharmacie et le service biomédical travaillent ensemble assez

souvent, leur collaboration se poursuit notamment avec la mise en place

des fiches sécurité qui concernent le service de

stérilisation. Dans la perspective de lutte contre les

infections nosocomiales et pour l’amélioration continue de la

qualité des soins et de la prise en charge des malades,

l’alliance des deux services s’avère indispensable.

<!

Les

différents cadres de service

L’ingénieur

biomédical est constamment en lien avec les cadres de service et

les référents de chaque service de

l’établissement. Les cadres signalent à la cellule

biomédicale tout événement engendrant la survenue

d’un problème relatif aux DM. Le contact

téléphonique, établi en permanence, permet une

rapidité d’intervention du service biomédical.

Cette entente contribue à favoriser le bon fonctionnement

des services utilisateurs des DM.

retour

sommaire

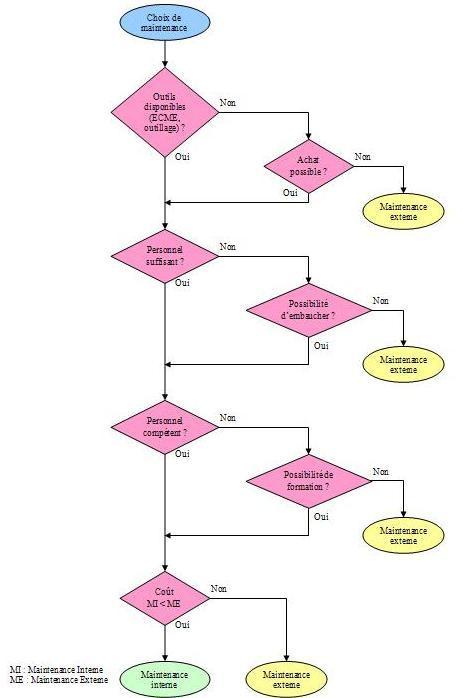

II.

La

maintenance

La

maintenance des dispositifs médicaux peut être

réalisée soit en interne au sein même de la

clinique ou en externe par le fabricant du dispositif lui-même ou

par des sociétés extérieures grâce à

l’établissement de contrats de maintenance. Le choix entre la

maintenance interne et la maintenance externe dépend de

plusieurs facteurs :

- Au

sein de la clinique, la cellule biomédicale est composée

de l’ingénieur biomédical qui s’occupe du parc

équipement dans sa globalité ; la

maintenance interne est difficile à mettre en place de part la

taille de la structure et du nombre d’interventions trop

conséquent.

- L’ingénieur

biomédical partage son bureau avec le directeur de la

communication et le directeur du système d’information. L’espace

est exigu et ne permet donc pas d’effectuer les

réparations d’équipement (DM). Il n’existe pas de local

technique ou d’atelier de travail dédié à la

cellule biomédicale pour ces réparations ; il en

résulte un manque d’équipement de contrôle (ECME).

-

La

formation du personnel biomédicale est une question à

soulever. Dans l’établissement, la plupart

des équipements médicaux sont récents

et sont soumis à des contrats de maintenance, incluant une

garantie s’ils se trouvent être non utilisables. Ainsi la

politique de l’établissement se trouve être dirigée

vers une maintenance externe auprès de la société

ou des prestataires externes : les formations ne sont alors pas

prévues au sein de la structure.

Problématique

Le

fonctionnement du service biomédical au sein d’un

établissement de santé privé à un but

lucratif nécessite toute une organisation cohérente avec

la politique de l’établissement : il a été

mis en évidence un certain nombre d’incohérences, l’une

d’entres elle porte sur la gestion et le suivi des dispositifs

médicaux. Il s’agit d’étudier cette hypothèse, une

des réponses formulées à des dysfonctionnements

constatés sur le terrain.

- Comment

assurer la gestion et le suivi des dispositifs médicaux au sein

d’un établissement de santé privé type

clinique ?

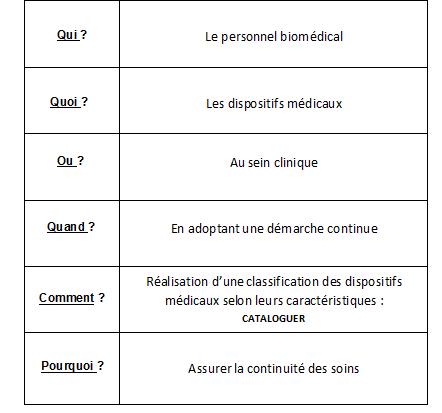

La

méthode dite QQOQCP

a permis d’analyser la situation, plus particulièrement le

problème sur lequel on s’est focalisé, en recherchant de

façon systématique des informations, et

d’anticiper ainsi sur la recherche des causes.

<!

QUI ?

La

gestion des dispositifs médicaux et leur

suivi concernent tout particulièrement le personnel

biomédical. Il doit permettre la fonctionnalité des

équipements. Il doit aussi veiller à la

sécurité des patients et du personnel soignant qui les

utilise afin d'assurer des conditions de travail adéquate au

sein de cette clinique.

<!

QUOI ?

La

maintenance des dispositifs médicaux est concernée par

l’arrêté du 3 mars 2003 qui rend obligatoire la

maintenance de certaines catégories d’équipement à

usage médicale.

<!

OU ?

La

clinique Vauban comme tous les établissements de santé

ont un objectif commun : assurer la sécurité et la

qualité des soins.

<!

QUAND ?

L’établissement

est entré dans une démarche qualité continue

depuis déjà quelques années et la mise en place

d’une gestion des dispositifs médicaux doit refléter ce

processus constant.

!--

COMMENT

?

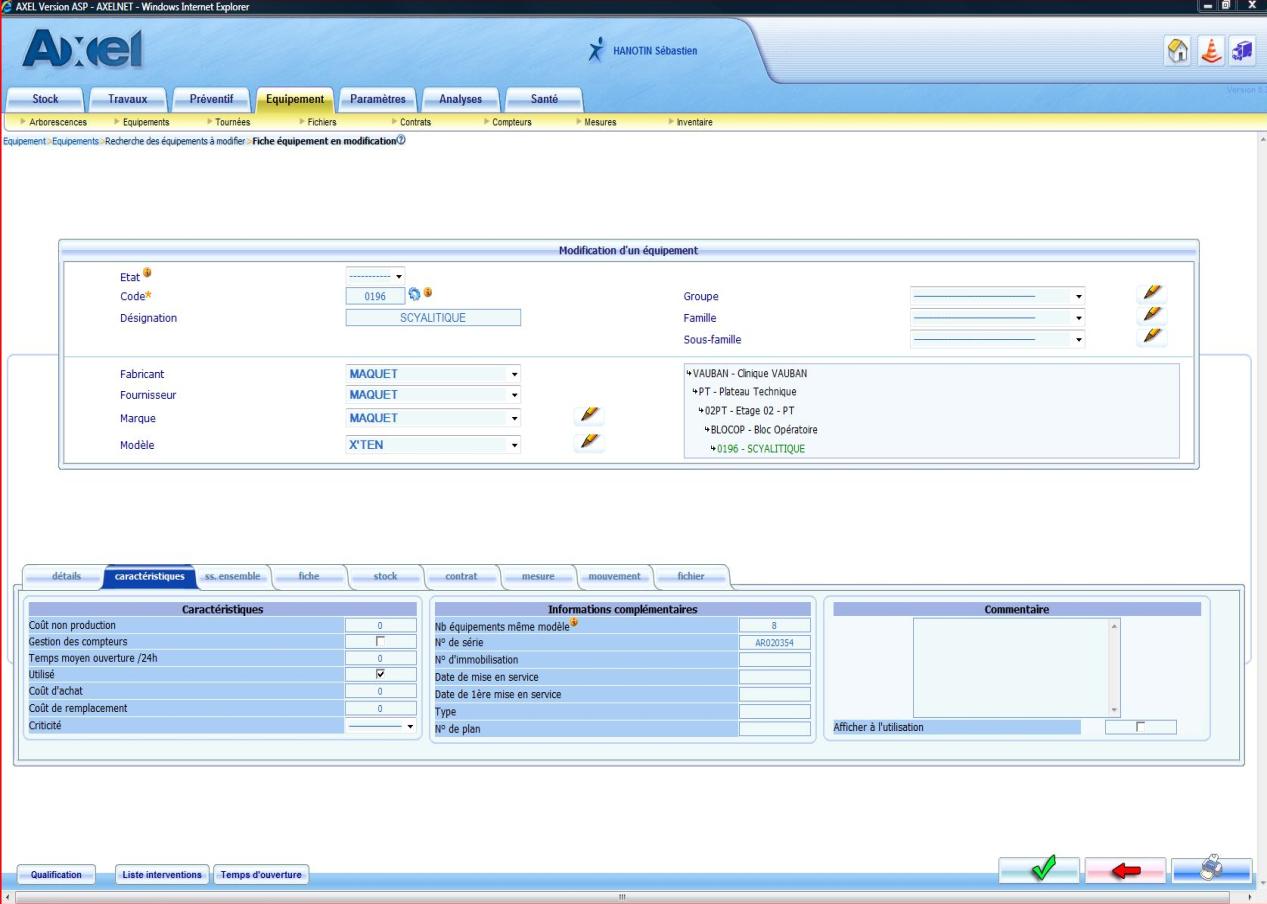

Le

service biomédical s’est doté d’un logiciel de Gestion de

Maintenance Assistée par Ordinateur, GMAO. Ce logiciel va nous

permettre de contrôler et de classifier les équipements

médicaux appartenant à la clinique. Cela

permettra une organisation au cœur de cette cellule ainsi qu’avec les

différents services qui traduisent leurs demandes d’intervention.

<!·

POURQUOI ?

Afin

d’assurer le bon fonctionnement du service biomédical,

d’optimiser la qualité des soins et d’améliorer les

conditions de travail du personnel, qu’il soit salarié de

l’établissement ou prestataire externe.

Ce que l’on attend…

Les

enjeux découlant de cette bonne gestion des dispositifs

médicaux sont multiples : en effet, cette démarche a

un impact considérable sur plusieurs aspects.

<!

MANAGEMENT

Une

bonne gestion des équipements médicaux permettra de

gagner du temps et permettra de fait la mise en place d’une

organisation fiable et efficiente.

<!

MEDICAL

La

gestion des dispositifs médicaux est définie par

l’arrêté du 3 mars 2003. La gestion de la maintenance

assistée par ordinateur (GMAO) permet une meilleure organisation

du service biomédical. Les différents services pourront

envoyer leur demande d’intervention avec ce logiciel. Les informations

de tout ordre, concernant les dispositifs seront ainsi accessibles plus

facilement et permettront à l’avenir un gain de temps

appréciable par l’ensemble du personnel.

<!

RESSOURCES

HUMAINES

Le

gain de temps qui sera ainsi gagné pourra être mis

à profit pour travailler sur la communication avec le personnel

soignant et personnel administratif. Les rôles propres à

chacun seront clairement définis afin d’assurer la

continuité des soins et l’efficience au sein de la clinique

.Enfin les demandes d’interventions pourront être directement

réalisées sur le logiciel par les utilisateurs

<!

COUTS

En

outre, la bonne gestion des DM pourrait dégager des

économies sur les coûts et les budgets affectés

à la cellule biomédicale. En termes de qualité des

soins, la bonne gestion des DM contribuerait à favoriser la

bonne prise en charge du patient entré. Une bonne organisation a

un impact économique qui devient visible sur le long terme.

Les

équipements sont constamment en évolution ; ils

coûtent de ce fait de plus en plus chers ; l’argent qui sera

gagné indirectement par l’organisation de la maintenance

préventive pourra être réinvesti. Les

équipements pourront ainsi être renouvelés.Ces

aspects améliorés permettent de dégager un gain de

temps assez important, l’ingénieur biomédical peut alors

organiser le service de telle sorte à réduire, de

façon certaine, les délais entre la demande d’une

intervention et l’intervention elle-même. Le mode d’intervention

devient alors dépourvu de failles, le service fonctionne

dès lors de façon optimal.Cela laisse la

possibilité à l’ingénieur biomédical de

s’attacher à d’autres projets biomédicaux dans son champ

de compétences. L’ingénieur biomédical

peut accorder davantage de temps à une planification de ses

activités. A long terme, ces projets en cours seront

achevés. Le temps dégagé lui permettra de

s’investir davantage dans une politique d’investissement et maintenance

des équipements biomédicaux.Il pourra

notamment mettre à jour les procédures et autres

documents référents en matière d’intervention de

la cellule biomédicale.

Sur le long terme, l’ingénieur biomédical pourra se

pencher sur le suivi et le contrôle des interventions de

maintenance en vue de réduire les coûts attachés

à ce service.

b) Problème : causes

éventuelles

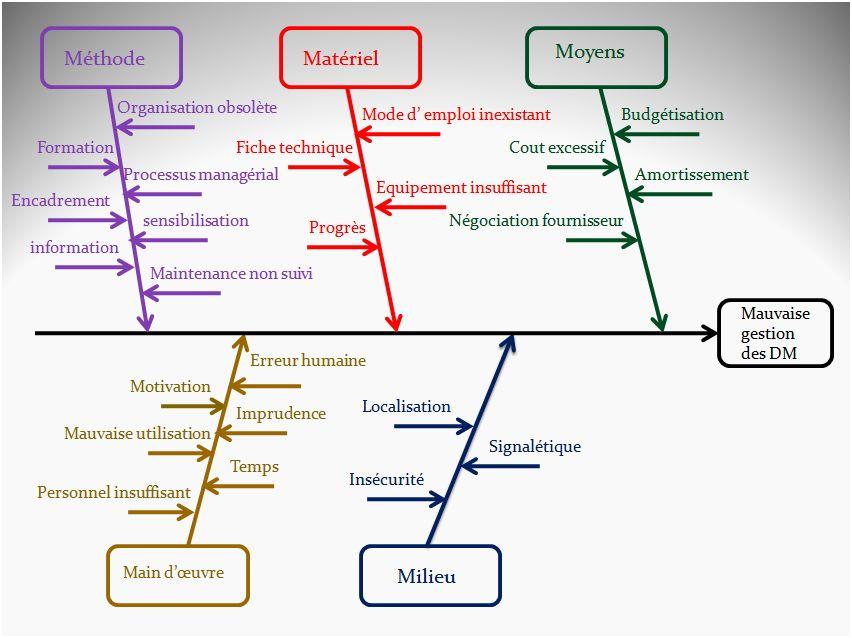

■

Représentation :

Causes – effets

Les

dysfonctionnements relevés au sein de cette clinique sont

nombreux :

On y distingue plusieurs aspects :

<!

METHODE

La

formation du personnel peut engendrer des difficultés au sein

des différents services. La plupart des appels donnés au

service biomédical concernent principalement des

problèmes d’utilisation des dispositifs médicaux. Durant

les visites effectuées dans les divers services de la clinique,

il est constaté un manque d’information et de sensibilisation du

personnel sur l’importance des équipements médicaux.

Les enjeux ne sont vraisemblablement pas connus des professionnels et

des personnels.

L’encadrement du personnel se révèle être un

facteur non négligeable qui devrait pouvoir contribuer à

l’efficience du service biomédical.

<!

MATERIEL

La

classification des notices et modes d’emploi des équipements

médicaux est essentielle à la cellule

biomédicale : elle pourra ainsi être utile au moment

de la formation des utilisateurs, y compris celle du personnel

soignant.

Les

évolutions technologiques génèrent de nouvelles

problématiques car il convient de s’adapter,

perpétuellement, aux changements : le personnel

détiendra la connaissance des nouvelles technologiques qui lui

permettront alors d’utiliser convenablement les équipements

médicaux.

<!

MOYENS

Déterminer

un budget semble par évidence une étape essentielle. Le

budget alloué au service biomédical fixe les

possibilités du service biomédical. Certains projets

pourront voir le jour, d’autres non, étant soumis à des

contraintes financières pesantes. Un budget limité

restreint fait les perspectives. La

détermination du budget reflète un

impact considérable sur le fonctionnement du service : si

les ressources sont amoindries, le parc d’équipements ne sera

pas ou peu alimenté.

<!

MAIN

D ŒUVRE

Le

facteur humain est une donnée particulièrement importante

sur laquelle on peut difficilement intervenir. Il s’avère

pourtant nécessaire de s’y attarder. Le manque de motivation et

d’implication conduit à une mauvaise façon de travailler

au sein d’une structure. Il en découle une mauvaise

utilisation du matériel et une certaine imprudence peut

naître.

<!

MILIEU

Dans

les différents services, le stockage des équipements

médicaux reste un point sensible. Au cours de l’inventaire et de

la classification des dispositifs, on remarque une nouvelle

difficulté : retrouver le matériel entreposé

dans divers espaces et zones non adaptées.

retour

sommaire

La GMAO

Le

grand nombre de réglementations entrées en vigueur et le

nombre non négligeable d’équipements médicaux au

sein d’une structure hospitalière ont amené les services

biomédicaux à investir dans des logiciels de maintenance.

Avant la mise en place de ce logiciel, des étapes longues mais

indispensables doivent être engagées :

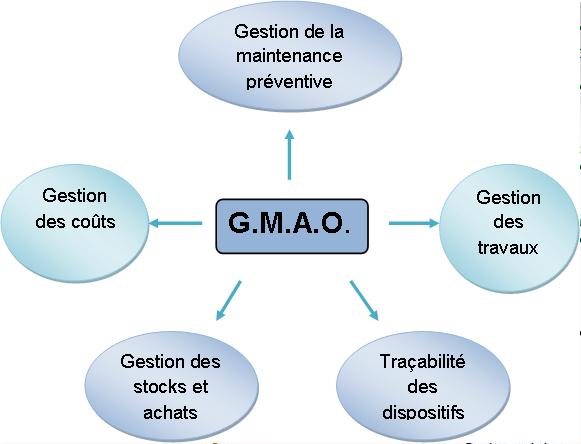

Fonctions

La

GMAO [6]

La

GMAO permet de nombreuses choses…

<!

La

gestion des travaux :

La

gestion des interventions permet une organisation et une structuration

des procédures de travail, une facilité à

recueillir les informations et tout ceci concours vers une gestion des

priorités.

La maintenance corrective se développe notamment avec la gestion

des demandes d’intervention permettant à toute personne

autorisée de la clinique de signaler une anomalie, devant

être prise en compte par la maintenance.

La

gestion de la maintenance préventive :

Le suivi de la maintenance préventive au sein de la GMAO permet

de se libérer du suivi manuel et permet ainsi d’obtenir

instantanément toutes les informations techniques que l’on

à besoin. Elle est systématique et fait un état

prévisionnel des situations. Elle permet d’anticiper les

défaillances du système.

<!

La

gestion des stocks et des achats :

La

gestion des stocks permet d’observer le stock de pièces

détachées restantes au sein du service biomédical

.Grace à un système de mise à jour automatique,

cela permet de contrôler les pièces restant en stock et

celles qui doivent être à commander. Ainsi, on tend

à assurer une meilleure gestion et une réduction des

coûts au niveau de la main d’œuvre, des pièces

détachées et du traitement administratif.

<!

Traçabilité

des dispositifs :

La

traçabilité des équipements est engagée

pour répondre à des contraintes réglementaires.

Mais elle garantit le suivi et permet de se tenir au courant des

éventuels dommages qui se sont produits dans les services

utilisateurs de DM.

Assurer la traçabilité permet de diagnostiquer les

problèmes assez rapidement et donc de solutionner ceux-ci. C’est

une visée d’anticipation et ce principe de précaution

traduit la volonté de réduire voire anéantir les

problèmes. On souhaite par ce moyen, une amélioration de

la fiabilité mais aussi de la disponibilité des

équipements médicaux.

♦

Etude de terrain à mener auprès des utilisateurs des

dispositifs médicaux au cours des différentes

interventions du service biomédical ♦

→

La mise en place de la GMAO : un enjeu manifeste du service

biomédical ?

●

OBJECTIFS recherchés

Que

veut-on ressortir de cette étude de terrain, de ce travail

d’observation ?

Les

objectifs visés par cette étude sont multiples : il

s’agit de recenser l’ensemble des problèmes d’ordre

général qui se produisent dans les différents

secteurs d’activité où le service biomédical est

amené à intervenir. Plusieurs possibilités peuvent

être alors exploitables. Il s’agit de mettre en évidence

l’une d’entre elles : une solution possible serait la mise en

place de la GMAO.

●

METHODOLOGIE d’élaboration

de l’étude de terrain

Cette

étude, établie en référence aux

propositions du service biomédical, a été

élaboré en tenant compte :

<!Des

remarques formulées par le personnel,

<!Des

observations de terrain,

<!Des

questionnements dirigés (semi-directifs) aux divers

interlocuteurs

●

ETUDE

D’OBSERVATION

La

cellule biomédicale est complètement

intégrée dans la clinique Vauban : elle participe

à la plupart des réunions de service et entre dans une

réelle dynamique de travail collectif. Son implication est sans

bornes, elle traduit une volonté certaine de conduire des

projets jusqu’à aboutissement. L’établissement s’enrichit

de ce service qui installe une véritable politique de

maintenance. Chaque appareil fait l’objet d’une opération de

contrôle, et la confiance apportée à ce service

semble conforter l’ensemble des personnels, utilisateurs ou non des DM,

ce qui apporte sécurité et bonnes relations de travail.

Toutes

les opérations de maintenance et de contrôle sont

tracées. La GMAO permettra a fortiori de stabiliser le

système.

Néanmoins,

il a été constaté au cours des différentes

interventions durant la période s’étalant du 11 mai 2009

au 29 mai 2009, un certain nombre de dysfonctionnements.

Les dysfonctionnements

repérés par cette étude de terrain :

- Les

signalements sont systématiquement opérés par

contact téléphonique

- La

procédure de demandes relatives aux dispositifs médicaux

est le plus souvent méconnue des personnels utilisateurs, et

lorsqu’elle est connue, elle ne se trouve généralement

pas respectée.

- Les

demandes d’intervention, lorsqu’elles sont faites, ne sont pas

systématiquement transcrites par écrit

- Délais

jugés trop long entre la demande et l’intervention par les

utilisateurs des DM

- Temps

écoulé entre le signalement et la résolution du

problème estimés parfois long suite à un manque de

communications avec les différends services.

- La

grande majorité des personnels disent qu’il n’y a pas

d’identification de l’origine des problèmes rencontrés

qui est du à un manque de formation.

- L’intervenant

du service biomédical, faute de temps, se trouve assez souvent

indisponible.

- Les

informations divulguées par l’intervenant du service

biomédical ne sont pas systématiquement

communiquées.

- Le

personnel n’est pas systématiquement tenu au courant des

éventuelles installations réalisées et/ou projets

en cours dans le domaine biomédical.

- La

diffusion des informations est non efficiente.

4

–Synthèse

→

Des mesures correctives/ des actions d’amélioration doivent

être apportées afin de résoudre l’ensemble des

dysfonctionnements recensés.

→

Une approche de résolution des problèmes peut être

développée : la classification des DM avec la mise

en place de la GMAO.

→

Améliorer le mode organisationnel du service biomédical

afin de pouvoir alors enclencher les résolutions dans les autres

aspects.

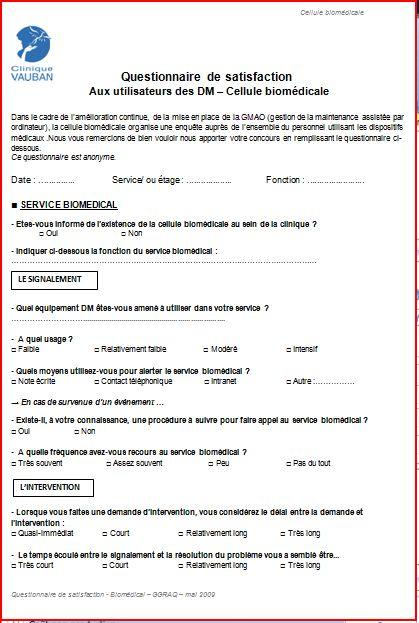

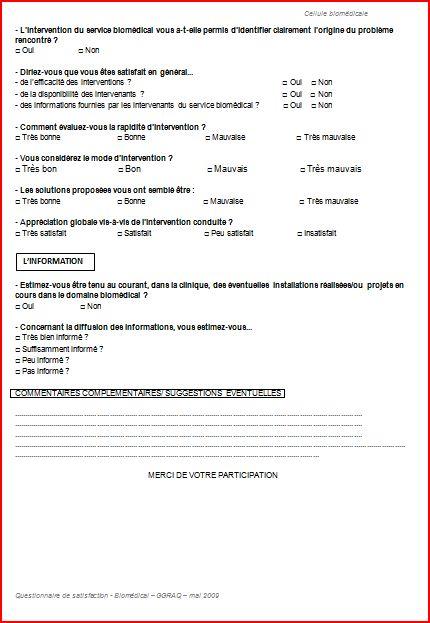

Une

évaluation du service biomédical pourra ainsi être

mis en place grâce a un questionnaire de satisfaction afin de

voir l’impact de la GMAO sur les différends services de la

clinique.

La

gestion de la maintenance assistée par ordinateur est une

démarche qui se veut améliorer l’aspect organisationnel

du service biomédical. Tenir les équipements

médicaux en état permet de garantir la bonne prise en

charge du patient depuis son entrée jusque sa sortie de la

clinique.

L’inventaire

des équipements, la classification qui en est faite, ainsi que

l’enregistrement des incidents survenus sont un moyen de

détecter les dysfonctionnements plus pointus.

Ce

processus appliqué au sein du service biomédical

dégage de larges bénéfices : le gain de temps

offre la possibilité à l’ingénieur

biomédical de s’investir dans d’autres projets visant

l’amélioration continue de son service.

La

mise en place de la GMAO

a permis de dégager du temps, ce temps nécessaire au

management opérationnel avec l’implication des personnels, et

des intervenants potentiels. Les ressources humaines s’avèrent

être un point essentiel dans le bon fonctionnement du service

biomédical. Il s’agit à l’avenir de développer la

participation de tout le personnel, ceci pour favoriser

l’efficacité des interventions.

La

mise en place de la maintenance préventive au sein de cette

clinique a permis un nouveau départ dans le fonctionnement du

service biomédical.

Durant

le stage on a pu constater de nombreux problèmes d’organisation,

dû à l’inexistence de la GMAO. Avec la mise en place de

celle-ci, on va pouvoir sur le long terme évaluer le

fonctionnement du service biomédical à travers les

utilisateurs des dispositifs médicaux par une

enquête.

Après

une étude de terrain effectuée avant la mise en place de

cette organisation, il a été mis en évidence

certains dysfonctionnements à travers les différentes

rencontres informelles du personnel.

Après

avoir installé la GMAO, l’examen de l’impact

dégagé de cette classification devra être fait.

Pour cela, une seconde enquête sera envisagée dans des

conditions définies.

Celle-ci

aura pour but d’évaluer la mise en place de la GMAO, de voir si

elle a eu des effets positifs et si elle a permis des évolutions

par la suite.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

■

Un travail particulièrement important reste à programmer

dans la planification des interventions sur les dispositifs

médicaux, globalement l’aspect organisationnel.

L’ingénieur biomédical, ayant réalisé sa

planification, sera moins demandé par ces interventions. Il

dégagera du temps pour l’explication des

démarches d’intervention aux utilisateurs. La transmission de

ces conseils tend à l’avenir vers une éducation pour tous

à la maintenance : chaque utilisateur pourra de

façon autonome être acteur, à proprement dit, dans

l’organisation et le fonctionnement de la cellule biomédicale.

■

Cette approche implique en parallèle la mise en place des

formations aux utilisateurs afin qu’ils puissent eux-mêmes

régler sur le terrain les problèmes d’ordre mineur.

Là encore, du temps sera dégagé permettant

à l’ingénieur de développer d’autres projets et

d’attacher un investissement particulier à de nouvelles

perspectives d’avenir pour la pérennité de la clinique.

Si les formations apparaissent non évidentes à

planifier pour cause de non disponibilité des professionnels

médicaux et paramédicaux, il

faut alors envisager d’avoir recours à des interventions plus

mobilisatrices. Comment fédérer le personnel ?

Cela passe par une mesure :

imposer les contraintes à tous. Ce

sont des professionnels qui ne

souhaitent pas que l’on rallonge leur temps de travail d’autant que ça n’entre pas dans

leur champ d’activités

Il faut trouver une façon de les impliquer : parler de

l’enjeu de la sécurité, et de la responsabilité

médico-légale de chacun des membres composant

l’équipe. Les attacher aux principes de responsabilité et

d’éthique professionnelle qui gouvernent l’activité

médicale… cela dans le but de leur faire prendre conscience de

l’utilité de la formation sur « les principes de

fonctionnement des DM »

car, au bout du compte, elle s’avèrera essentielle pour

favoriser une bonne prise en charge du patient.

►Dans

le cas probable où la formation ne serait pas faite, que pourrait-il se passer ? Les personnels utiliseront les DM sans

avoir eu d’informations, et comme ces gestes là

ne figurent pas dans leurs compétences et leur champ

d’activités, ils risqueraient de commettre des imprudences dans l’utilisation des DM, et dans le pire des scénarios, des

conduites qui seraient néfastes au patient.

La

formation permettrait d’éviter les maladresses et sans doute

d’autres conséquences beaucoup plus fâcheuses, autant pour

l’utilisateur que pour le patient.

Maintenant

se pose la question des vacataires, présents pour une

période déterminée, la formation doit-elle

être donnée au personnel qui ne restera pas dans la

clinique. Le retour sur investissement ne serait pas atteint ici.

■

Les gains financiers qui découlent de la mise en place de la

G.M.A.O. à long terme, seront une plus-value pour la structure.

En effet les économies engendrées permettront d’appuyer

de nouveaux projets, une marge de manœuvre importante pour

l’évolution de la clinique.

BIBLIOGRAPHIE

<!

OUVRAGES :

●

Coisne, D. (2006), Ingénierie biomédicale. Les

XIes journées d’études de l’Association

française des ingénieurs biomédicaux, p. 25-29

●

Pillot, A. (1989), Installation d’une G.M.A.O en milieu hospitalier

(gestion de maintenance assistée par ordinateur),

volume 44-521, p. 35-38

●

Poyet,

A. (2003), Le dispositif médical, aspects

réglementaires et économiques, évolution

sur les dix dernières années. Thèse de

doctorat en pharmacie, Lyon : Université Lyon-I

<!

SITOGRAPHIE:*

●

http://www.has-sante.fr

●

http://www.afssaps.fr

●

http://www.afib.asso.fr

[1]: http://www.clinique-vauban.fr

[2] :

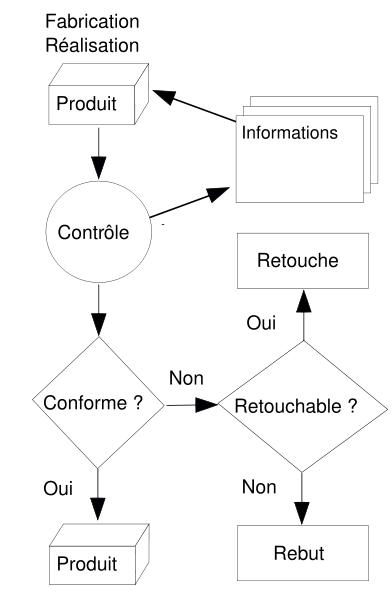

« Principe de contrôle d’un

équipement »

http://fr.wikipedia.org/wiki/fichier:logigramme_controle.svg

[3] :

Acteurs en relation avec le service biomédical,

réalisé par l’auteur

[4] : »

Maintenance préventive et contrôle qualité du

défibrillateur », S. Coing, stage

TSIBH,

UTC, 2006

[5] :

Ce que l’on recherche, réalisé par l’auteur

[6] :

Représentation Causes-effet, réalisé par l’auteur

[7] :

La GMAO, réalisé par l’auteur

[8] :

Enquête de satisfaction, réalisé par l’auteur

ANNEXES

Annexe

1 :

<!

Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes

des dispositifs médicaux soumis

à l’obligation de maintenance et au contrôle de

qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3

du code de la santé publique.

Annexe

2 :

<!

Organigramme hiérarchique de la clinique Vauban

Annexe

3 :

<!

Procédure de demande d’intervention

Annexe

4 :

<!

Formulaire

de « Demande d’intervention »