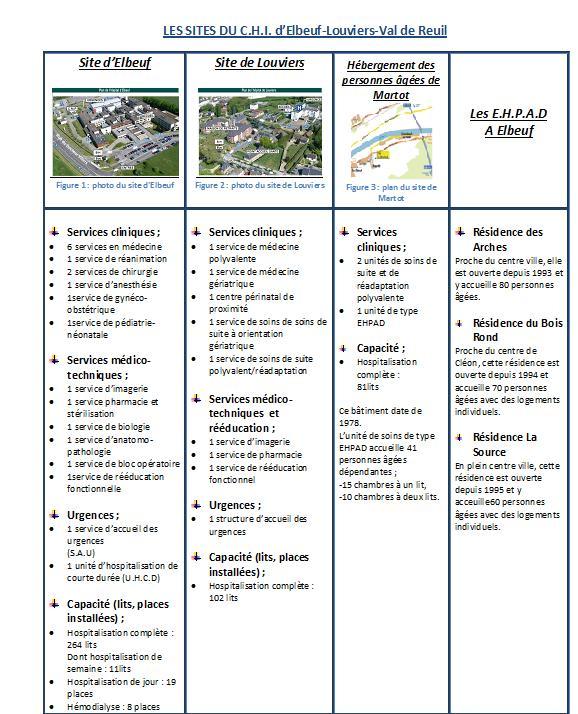

LES

SITES DU C.H.I.

d’Elbeuf-Louviers-Val

de Reuil

Figure 4

Son

organisation

L’organisation des soins répartis par pôles

d’activités au C.H.I. d’Elbeuf

Activité

des soins du site

Figure 5

-->

Quelques chiffres sur le

C.H.I. Elbeuf/Louviers ;

L’hôpital est doté de 946 lits dont 469 lits de

médecine chirurgie obstétrique, soins de suite et de

réadaptation, d’un plateau technique conséquent (blocs

opératoires, services d’imagerie avec scanner et I.R.M.,

laboratoires) et 477 lits pour personnes âgées.

Il compte un effectif de 1428 personnes dont plus de 150

médecins.

en 2007, L’hôpital a enregistré 26 361 entrées en

hospitalisations et 180 873 en consultations externes.

Le centre hospitalier Intercommunal dessert un bassin de près de

200 000 habitants de la Seine-Maritime et de l’Eure.

54% des patients accueillis

(hospitalisés et externes)

sont

domiciliés en Seine-Maritime et 43% sont de l’Eure.

- Sur le

site de Louviers :

89% des patients

accueillis (hospitalisés et externes)

sont

domiciliés dans l’Eure et 6% des patients sont de Seine-Maritime.

En 2007, le C.H.I.

a été certifié par la Haute

Autorité de Santé sans aucune remarque au regard de la

qualité de ses services.

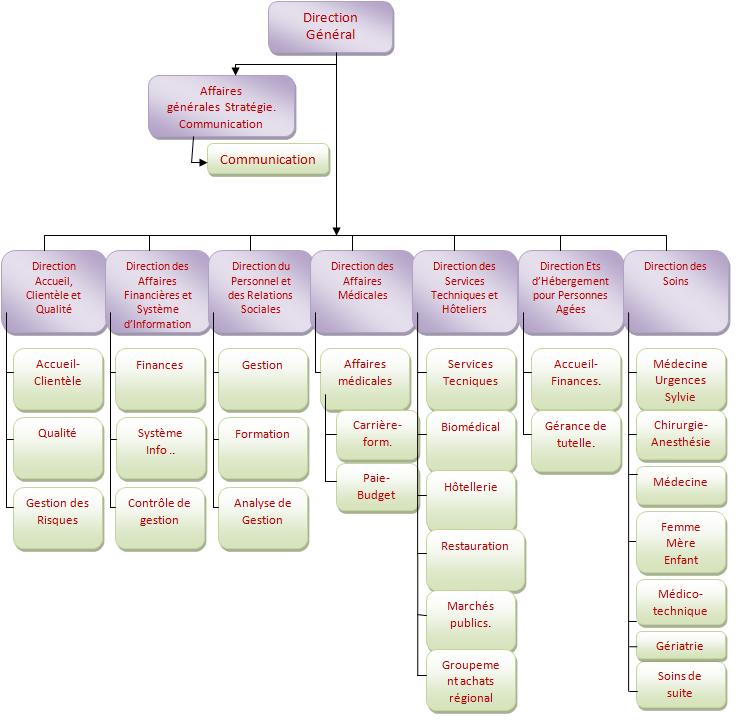

Organigramme de direction du

C.H.I.d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil

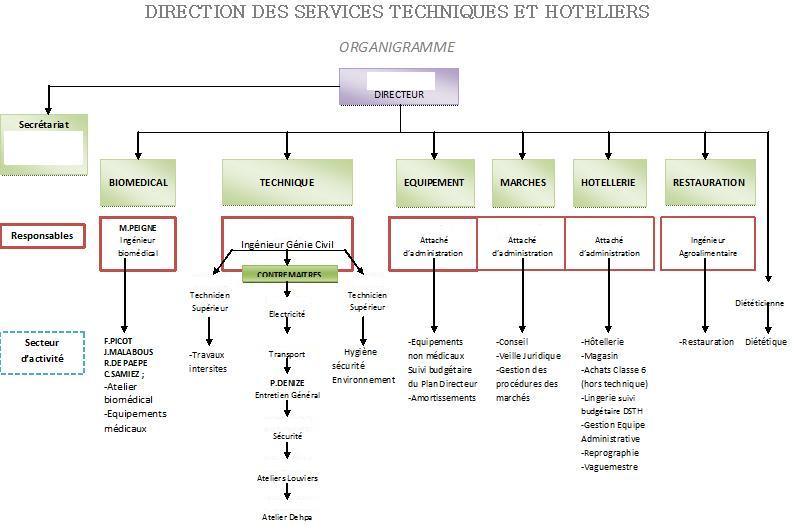

Direction des services

techniques et hoteliers

Figure 7

2.

Présentation du

service biomédical

Dans le cadre de

l'activité d'Hémodialyse, les

techniciens biomédicaux assurent, en alternance et chacun leur

tour, la maintenance préventive, curative et le contrôle

qualité du lundi au samedi inclus.

L'activité d'Hémodialyse nécessite des

interventions journalières sur le traitement de l'eau et

ponctuel (préventive et curative) sur les

générateurs d'Hémodialyse.

QUATRE

TECHNICIENS SONT PRESENTS AU SEIN DU SERVICE BIOMEDICAL AVEC UNE

ORGANISATION COMME LA SUIVANTE ;

Un technicien responsable de dialyse

(Horaires

: 8h - 12h et 13h - 16h30)

Sa fonction :

• Il prend

en charge la dialyse de 8h à 16h30

et le BIP de 8h à 9h.

• Toutes les semaines, il gère la

désinfection du traitement d'eau en réanimation.

• Le technicien de dialyse est d'astreinte le samedi

et les jours fériés de 7h à 18h30. Il est

présent dans le service d'hémodialyse le samedi à

7h pour le contrôle du traitement d'eau et pour la maintenance

des générateurs d'hémodialyse.

• Le technicien de dialyse assure les

dépannages et également les urgences sur les sites

annexes.

Un technicien responsable d'atelier

(Horaires

: 8h - 12h et 13h - 16h30)

Sa fonction :

• Il prend

en charge les dépannages à

l'atelier, les dépannages en retard de sa semaine de BIP,

lorsqu'il était technicien d'urgence et le préventif dans

son secteur de référence.

Un technicien d'Urgence (de BIP)

(Horaires :

9h - 12h et 13h - 17h30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 9h

- 12h et 13h - 23h30 le mercredi.)

Sa fonction :

• Il prend

en charge les nouveaux appels GMAO, les

urgences sur le BIP et les messages sur le répondeur du service.

• Il assure la maintenance curative des

équipements du service d'hémodialyse (traitement d'eau et

générateurs) de 15h30 à 17h30.

• Le mercredi de 17h30 à 23h, il est

chargé de la désinfection du traitement d'eau de

l'hémodialyse et de la stérilisation.

Un technicien de préventif

(Horaires :

8h - 12h et 13h - 16h30.)

Sa fonction :

•

Pendant

sa semaine de préventif et

d'atelier, le technicien référent assure et organise la

maintenance préventive, le contrôle de qualité des

équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à

jour des procédures des générateurs

d'hémodialyse, du matériel de stérilisation.

•

Pendant

sa semaine de préventif et

d'atelier, le technicien référent la maintenance

préventive, le contrôle de qualité des

équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à

jour des procédures du matériel d'anesthésie, de

réanimation et de bloc opératoire.

• Pendant sa

semaine de préventif et

d'atelier, le technicien référent assure la maintenance

préventive, le contrôle de qualité des

équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à

jour des procédures du matériel de cardiologie, de

médecine, d'explorations fonctionnelles et du petit

matériel.

• Pendant sa

semaine de préventif et

d'atelier, le technicien référent assure la maintenance

préventive, le contrôle de qualité des

équipements IIa et IIb, la rédaction et la mise à

jour des procédures du matériel de radiologie et

d'imagerie.

• Chaque

technicien assure en

priorité la

maintenance préventive des dispositifs médicaux se

rapportant au secteur pour lequel il est référent, mais

aussi les maintenances préventives des " petits

équipements " selon la charge de travail et le planning commun.

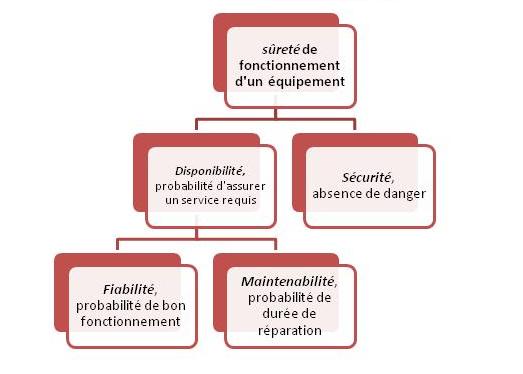

Le

but du

service biomédical est le suivant;

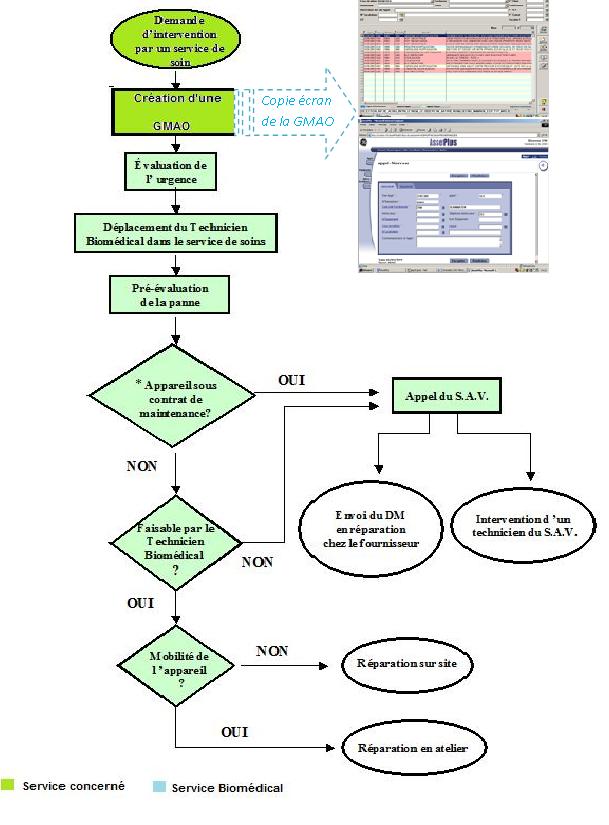

Le

but du service biomédical vu précédemment est

visé grâce à l’organisation décrite dans le

logigramme suivant ;

Le but de l'imagerie médicale est

de créer une

représentation visuelle intelligible d'une information à

caractère médical. Cette problématique s'inscrit

plus globalement dans le cadre de l'image scientifique et technique :

l'objectif est en effet de pouvoir représenter sous un format

relativement simple une grande quantité d'informations issues

d'une multitude de mesures acquises selon un mode bien défini.

L'image obtenue peut être traitée informatiquement pour

obtenir par exemple :

• une

reconstruction tridimensionnelle d'un organe ou

d'un tissu ;

• un film montrant l'évolution ou

les

mouvements d'un organe au cours du temps ;

• une imagerie quantitative qui

représente les

valeurs mesurées pour certains paramètres biologiques

dans un volume donné ;

• une représentation multimodale

recalant

plusieurs données au sein d'un même document (contour du

cœur et mobilité des parois par exemple).

Dans un sens plus large, le domaine de l'imagerie

médicale englobe toutes les techniques permettant de stocker et

de manipuler ces informations. Ainsi, il existe une [norme] pour la

gestion informatique des données issues de l'imagerie

médicale : la norme DICOM.

2.

Les

différentes techniques d'imagerie

médicale

Suivant les techniques utilisées, les examens d’imagerie

médicale permettent d’obtenir des informations sur l’anatomie

des organes (leur taille, leur volume, leur localisation, la forme

d’une éventuelle lésion, etc.) ou sur leur fonctionnement

(leur physiologie, leur métabolisme, etc.). Dans le premier cas

on parle d'imagerie structurelle et dans le second d'imagerie

fonctionnelle.

Parmi les méthodes d'imagerie structurelles les plus couramment

employées en médecine, on peut citer d'une part les

méthodes tomographiques basées soit sur les rayons X

(radiologie conventionnelle, tomodensitomètre ou CT-scan,

angiographie, ...) soit sur la résonance magnétique

(IRM), les méthodes échographiques (qui utilisent les

ultra-sons), et enfin les méthodes optiques (qui utilisent les

rayons lumineux).

Les méthodes d'imagerie fonctionnelles sont aussi très

variées. Elles regroupent les techniques de médecine

nucléaire (TEP) basés sur l'émission de rayons

gamma par des traceurs radioactifs qui, après injection, se

concentrent dans les régions d'intense activité

métabolique, les techniques électro physiologiques qui

mesurent les modifications de l'état électrochimique des

tissus (en particulier en lien avec l'activité nerveuse).

Ces différents types de techniques sont souvent employés

de façon complémentaire parfois même au sein d'un

même système d'imagerie qui permet alors des acquisitions

multimodales, simultanées ou non.

Les

champs

magnétiques

• Imagerie

par résonance magnétique

(IRM), utilisant l'effet d'un champ magnétique intense. C'est un

procédé permettant d'obtenir des "coupes virtuelles" du

corps suivant trois plans de l'espace. En fonction des

paramètres choisis, l'IRM permet d'obtenir des images

très contrastées de certains tissus en fonction de leurs

propriétés. C'est donc un outil particulièrement

utilisé en imagerie cérébrale. Les examens IRM

sont considérés à ce jour sans risque sur

l'organisme. Cependant, tout objet ferromagnétique, sensible au

champ magnétique (piercing, pacemaker, certaines

prothèses, etc.), est dangereux.

• La

magnétoencéphalographie (MEG) est

une technique de mesure des faibles champs magnétiques induits

par l'activité électrique des neurones du cerveau.

Contrairement à l'IRM, elle ne repose pas sur l'aimantation

préalable des tissus. Par conséquent, la présence

d'objet magnétique ne pose aucun risque.

• La

magnéto cardiographie est une technique

très analogue à la précédente qui consiste

à mesurer les champs magnétiques induits par

l'activité électrique des cellules du muscle cardiaque au

niveau du torse. Elle n'est que très peu utilisée.

Les

rayons

X

L'utilisation de rayons X est d'usage courant. Ces rayonnements,

comme

les rayons gamma sont ionisants et donc dangereux. En particulier,

l'irradiation d'une cellule en phase de mitose peut provoquer une

mutation de l'ADN et qui peut provoquer l'apparition d'un cancer

à terme. Toutefois, grâce aux mesures de radioprotection,

le risque inhérent aux examens X est limité autant que

possible.

Différents types d'examens utilisent les rayons X :

•

Radiographie, utilisant des rayons X et parfois

l'injection de produit de contraste. Les images obtenues sont des

projections des organes et des différents systèmes

suivant un plan. Généralement, la radiographie est

utilisée pour le système osseux car il s'agit du

système le plus visible sur une radiographie du corps.

• Scanner

X, tomographie utilisant les rayons X. Les

images obtenues sont des coupes millimétriques (ou

infra-millimétriques) pouvant être étudiées

dans tous les plans de l'espace, ainsi que des images

tridimensionnelles.

• Scanner

DEXA mesurant la densité osseuse (ou

ostéodensitométrie).

Les

ultrasons

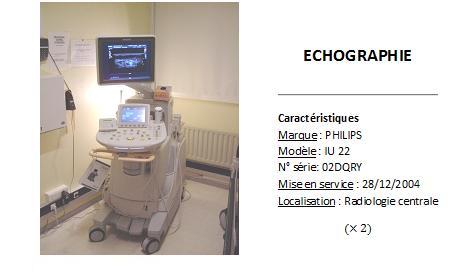

•

Échographie, utilisant des ultrasons.

L'image obtenue est une coupe de l'organe étudiée. Il

peut être associé à un examen doppler analysant la

vitesse du sang dans les vaisseaux ou dans les cavités

cardiaques ou à une mesure du module de Young par couplage

à une vibration de basse fréquence (technique des

années 2005).

Les rayons lumineux

Les technologies d'OCT (Optical Coherent Tomography) permettent

d'obtenir une image par réalisation d'interférences

optiques sous la surface du tissu analysé. Ces

interférences sont mesurées par une caméra (OCT

plein champ) ou par récepteur dédié (OCT

traditionnelle). Ces techniques sont non destructives et sans danger.

• OCT plein

champ. C'est la plus performante des

techniques OCT. L'image obtenue est une biopsie optique virtuelle.

C'est une technologie en développement qui permet, grâce

à sa résolution (1 µm dans les 3 dimensions X, Y,

Z) de voir l'organisation cellulaire en 3 dimensions. Les images son

réalisées en plan, à la manière de photos

prises au dessus du tissu, mais à différentes profondeurs

sous la surface du tissu observé. Cette technique utilise une

source lumineuse blanche (spectre large).

• OCT

traditionnelle. L'image obtenue est une coupe

du tissu étudié. La résolution est de l'ordre de

10 à 15 µm. Cette technologie utilise un laser pour

réaliser les images.

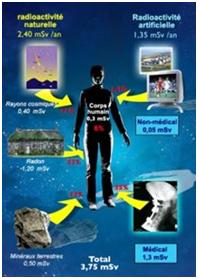

La

radioactivité;

Figure

10

Les

techniques de scintigraphie nucléaire reposent sur

l'utilisation d'un traceur radioactif qui émet des rayonnements

détectables par les appareils de mesure. Ces molécules

radio pharmaceutiques sont choisies pour se fixer

préférentiellement sur certaines cellules selon le type

de diagnostic voulu. Un traitement informatique des données

permet ensuite de reconstituer l'origine spatiale de ces rayonnements

et de déduire les régions du corps où le traceur

s'est concentré. L'image obtenue est le plus souvent une

projection mais on peut obtenir une coupe ou une reconstruction 3D de

la répartition du traceur.

•

Tomographie d'émission mono photonique :

elle utilise l'émission de photons gamma par une molécule

marquée par un isotope radioactif injecté dans

l'organisme.

•

Tomographie à émission de positon

(TEP ou PET) : elle utilise le plus souvent du sucre (un analogue du

glucose) marqué par un corps radioactif émettant des

positons (e.g., Fluor 18), et permet alors de voir les cellules

à fort métabolisme (ex : cellules cancéreuses,

infection...).

La TEP permet en général d'obtenir des images

de

meilleure qualité que la TEMP. Toutefois, le nombre et la

disponibilité des radios pharmaceutiques utilisables en TEMP

ainsi que le coût modéré des gamma-caméras

compensent ce défaut.

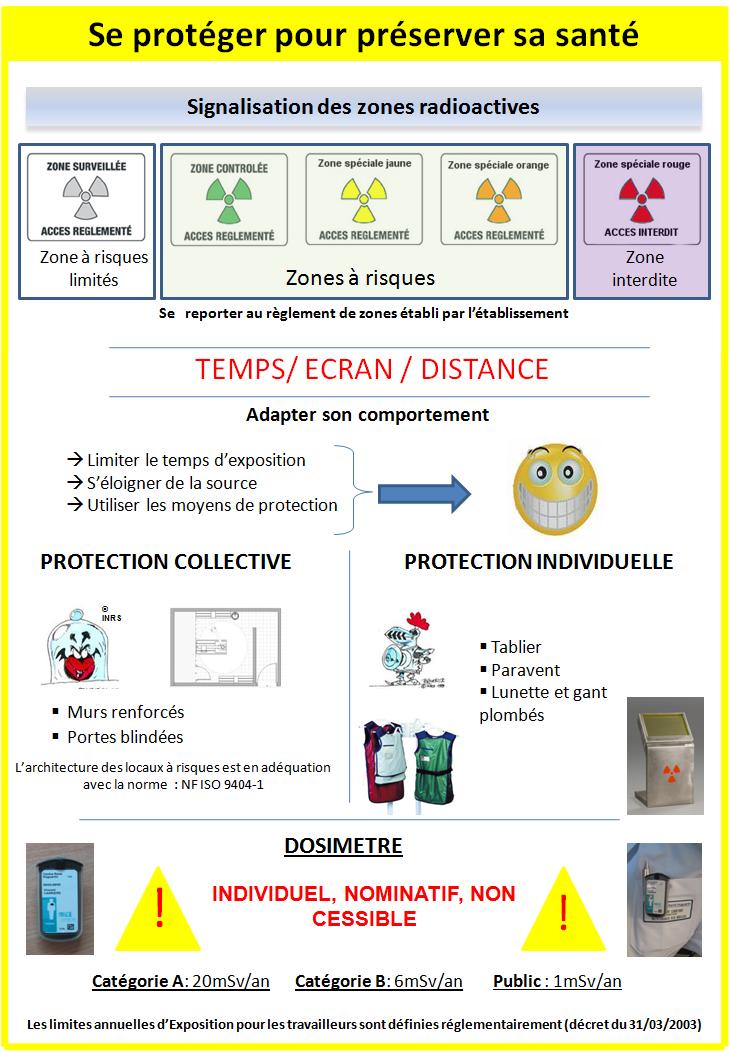

3.

Quelques notions

sur la radioprotection

Figure 11

D’autres

notions sont fournies sur le dépliant joint en annexe

(annexe 1), obtenue lors d’une formation sur la radioprotection

le Lundi 18 Mai 2009 par Mme Poulain (PCR).

III. Présentation

du projet

La

qualité est l'aptitude qu'a un objet

ou une fonction à répondre à des exigences,

à des besoins définis par l'utilisateur, par des normes.

" Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un

produit ou service qui lui confèrent l'aptitude à

satisfaire à des besoins exprimés ou implicites. "

Les services biomédicaux sont de plus en plus concernés

par la maintenance et le contrôle de qualité des

dispositifs médicaux.

Depuis la parution au Journal officiel du décret n°2001-1154

du 5 décembre 2001 et de son arrêté d'application

du 3 mars 2003, les services biomédicaux ont dorénavant

obligation de maintenance pour tous les équipements de classe

IIb et de classe III, ils ont obligation de maintenance, de

contrôles de qualité interne et externe pour les

équipements émetteurs de rayonnements ionisants.

Le contrôle de qualité est défini par l'ensemble

des opérations destinées à évaluer le

maintien des performances.

Le contrôle de qualité est dit interne s'il est

réalisé par l'exploitant ou sous sa

responsabilité par un prestataire.

Il est dit externe s'il est réalisé par un organisme de

contrôle agréé par l'AFSSAPS.

C'est le directeur de l'AFSSAPS qui définit les modalités

de contrôle sous la forme de circulaires et de

décisions publiées.

Deux

solutions s'offrent aux services biomédicaux pour

répondre aux contraintes réglementaires :

- Sous-traiter les interventions de

maintenance et de contrôle de qualité. Mais

les prestations externes ont un coût relativement

élevé. Un marché de maintenance et de

contrôle de qualité visant à mettre en concurrence

des sociétés pour la maintenance préventive et le

contrôle de qualité externe des équipements de

radiologie est publié au JO. A l'heure actuelle, seule la

mammographie est concernée par le contrôle de

qualité externe.

- La deuxième possibilité est de

prendre en charge en interne, dans le cadre des

compétences propres au service, les interventions de

contrôle de qualité interne.

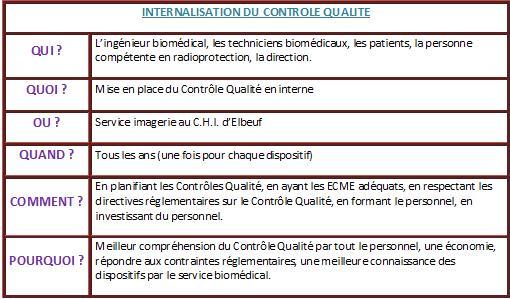

Un

QQOQCP est mis en œuvre afin de ciblé les différents

points importants à la réalisation du CQ ;

Figure 12

Personnel

concerné;

Le directeur de l’établissement est responsable de tout

problème au niveau de la protection des personnels soignants.

Bien sûr il ne peut pas gérer tout cela tout seul, il

délègue donc des droits à une personne

compétente de la radiologie. Pour Elbeuf cette personne est la

responsable de la radiologie qui est elle-même Personne

Compétente en Radioprotection.

En collaboration avec l’ingénieur biomédical et le

service biomédical, le service de radiologie (manipulateur et

PCR) devra réaliser les contrôles de qualité,

suivre l'évolution des indicateurs de qualité,

réfléchir sur l'amélioration des contrôles

et des performances. Pour une entente et un contrôle

qualité excellent, il faut, bien entendu, avoir une bonne

organisation. Pour cela une ébauche de planning pourrait

être réalisée et validée par tous les

acteurs qui participent au Contrôle Qualité comprenant la

date, l’heure, les différents tests à réaliser.

Traçabilité;

Chaque protocole de contrôle de qualité est

accompagné d'une fiche d'enregistrement. Au CHI d’Elbeuf, les

protocoles sont enregistrés avec le logiciel

développé par un ancien technicien biomédical du

site pour se qui concerne les appareils de radiologie fixes et mobiles.

Ce logiciel a été créé sur un support

PHP/MySQL et assure l’accompagnement des tests de Contrôle

Qualité en imagerie et permet d’imprimer le rapport

d’intervention complet ainsi que tous les tests effectués.

Les protocoles devront être validés par le service de

radiologie, par la cellule qualité, par les constructeurs, par

l'AFSSAPS.

POURQUOI LE CONTROLE DE QUALITE EN

INTERNE ?

3 raisons de réaliser le

contrôle de qualité

interne par le service de radiologie, on retrouve les différents

points du « pourquoi » du tableau précédent

(QQOQCP) ;

• Il s'agit

dans

un

premier temps de répondre

aux contraintes réglementaires, à savoir le décret

du 5 décembre 2001 et à son arrêté

d'application du 3 mars 2003. Quelques points sont mis en

évidence dans ce décret ;

La maintenance est réalisée

soit par

:

- le fabricant,

- le fournisseur,

- l'exploitant.

La définition issue du texte ne distingue pas la maintenance

préventive de la maintenance curative.

-->Le contrôle de qualité est sous la

responsabilité de l'exploitant. Il peut choisir de le

réaliser en interne ou de le sous-traiter.

C'est le directeur de l'AFSSAPS qui détermine les

modalités de contrôle, publiées sous la forme de

décisions au JO, or aujourd'hui seuls les équipements de

radiothérapie, de médecine nucléaire et la

mammographie sont concernés (circulaire du 3 mars 2003).

• De

plus,

l'exploitant doit tenir à jour un

inventaire des dispositifs médicaux dans un souci de

traçabilité.

L'arrêté du 3 mars 2003 fixe la liste des

dispositifs

médicaux concernés par le décret d'obligation

ainsi que les délais de l'application.

Les équipements de radiologie sont très largement

concernés par l'obligation de maintenance, de contrôles de

qualité interne et externe.

Le contrôle de qualité externe ne concerne pour

l'instant que la mammographie,

La maintenance et le contrôle de qualité interne doivent

être mis en application depuis le 1er janvier 2005. La

maintenance préventive des équipements de radiologie fait

l'objet d'un marché de maintenance.

Un autre point important est mis en évidence dans

l'arrêté : sont soumis également à

l'obligation de maintenance et de contrôle de qualité les

matériels nécessaires à la production et à

l'interprétation des images. Il faut donc intégrer aux

procédures le contrôle des négatoscopes et des

systèmes de développement.

• Et

pour finir

l’Intérêt

économique

Les contrats de maintenance et de contrôle de

qualité proposés par les sociétés sont

très onéreux. Le matériel de test

nécessaire à la réalisation du contrôle de

qualité interne est nettement plus faible, d'autant plus que la

majorité du matériel nécessaire a

déjà été acquis. Il faut toutefois tenir

compte de la vérification et de l'étalonnage annuel des

appareils de mesures (kilovoltmètres et des

dosimètres.)

Définir des

indicateurs de qualité, valeurs

numériques de performances mesurables qui permettront un suivi

de l'évolution dans le temps. Toute dérive d'un

élément contrôlé pourra aboutir soit

à une action corrective soit à un processus

d'amélioration. Le but de l'identification d'indicateurs de

qualité est d'inscrire nos contrôles de qualité

dans une démarche d'amélioration de la qualité.

Décision de l’AFSSAPS

L’AFSSAPS a mis en place en novembre 2006 un texte

réglementaire

sur les modalités du contrôle interne en radiodiagnostic.

Il ne précise nullement les modalités du contrôle

externe.

Le contrôle qualité interne doit être

réalisé par l’exploitant ou par un prestataire

extérieur en étant sous sa responsabilité.

Le contrôle qualité externe est réalisé par

un organisme indépendant du fabricant et de celui qui

assure la maintenance. Cet organisme doit être

agréé par l’AFSSAPS.

Les modalités du contrôle qualité externe sont

déterminées depuis la décision du 24 septembre

2007.

D’où les points suivants ;

-->Champ

d‘application pour le contrôle qualité

Plusieurs dispositifs ne rentrent pas dans le champ

d’application du

contrôle qualité en radiodiagnostic comme :

• La

mammographie

• La scanographie

• Le radiodiagnostic utilisé dans la

cadre de

la radiothérapie

• La radiographie dentaire à

l’exception

des installations de téléradiologie à quatre

mètres

On retrouve également :

• Les

cassettes avec les écrans classiques

• Les cassettes avec écran radio

luminescents

à mémoire (ERLM)

• Les reprographes

• Les négatoscopes utilisés

en

radiodiagnostic

-->Périodicité

Pour les installations en service au 1er mars 2007, le

contrôle

qualité interne initial doit être effectué au

maximum au 1er mars 2008 pour les générateurs de plus de

10 ans, et au plus tard au 1er mars 2009 pour les autres installations.

Ce contrôle est à renouveler tous les ans à compter

de l’initial.

Pour les installations en fonctionnement avant le 1er mars 2009, le

premier contrôle externe doit être réalisé au

plus tard six mois après cette date. Pour les dispositifs

installés après le 1er mars 2009, le premier

contrôle devra avoir lieu au maximum 3 mois après la mise

en service.

-->Traitement

des non-conformités

Les non-conformités mises en évidence par le

contrôle qualité sont de deux types :

• Graves.

Elles nécessitent

l’arrêt du dispositif jusqu'à remise en

conformité, avec signalement à l’AFSSAPS

• Mineures. Elles permettent la

poursuite de

l’installation avec une mise en conformité dès que

possible. Une contre-visite devra avoir lieu dans un délai

maximal de 6 mois.

-->Registre

Sécurité Qualité Maintenance (RSQM)

L’exploitant devra mettre à jour le RSQM. Il

comportera

plusieurs informations :

• Fonctions

généralement

utilisées : radiographie ou radioscopie

• Modes de radioscopie utilisés

• Les traitements d’images les plus

couramment

utilisés

• Les valeurs de tension maximale et

minimale

utilisées

• Les valeurs de courant maximal et minimal

ainsi que

la valeur des charges associées à la tension

Afin

d’être guidé au mieux lors de la démarche de

remise en place du contrôle qualité et de répondre

à la question précédente (pourquoi le

contrôle qualité en interne ?), la création d’un

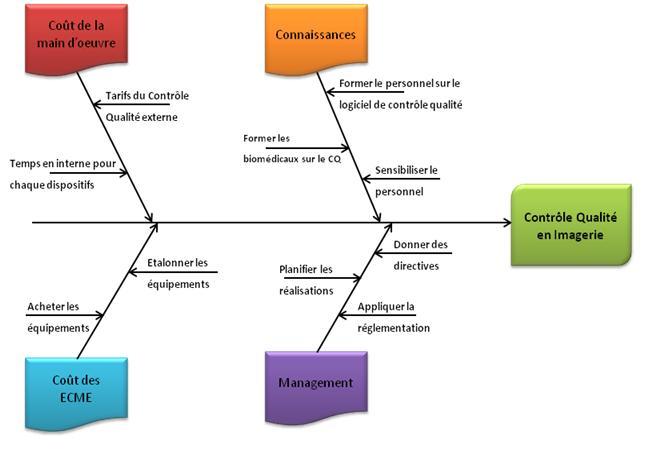

diagramme d’Ishikawa a été réalisé

;

Figure 13

2. Etat de l’existant

au

niveau du contrôle qualité

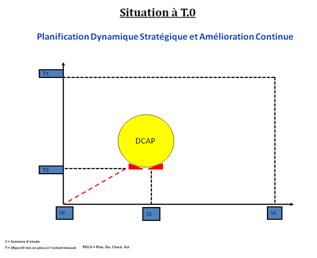

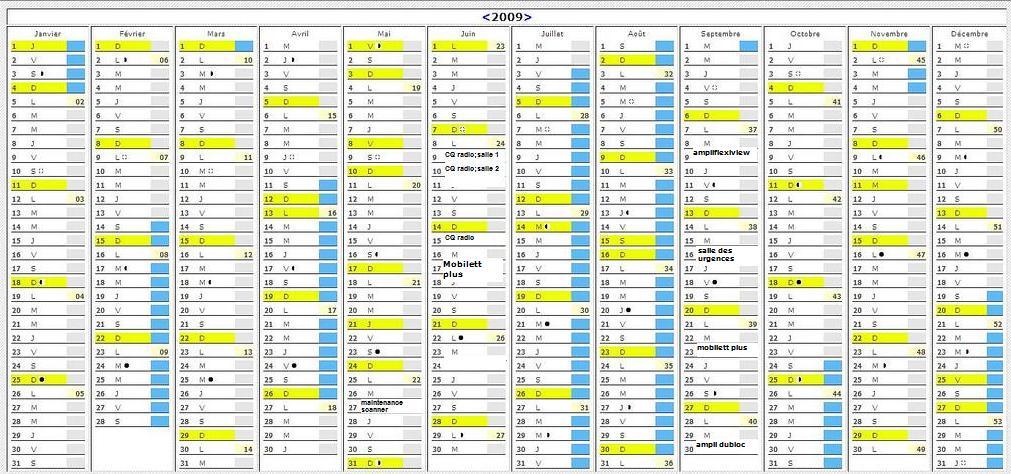

Figure 14

Voici

le résumé du niveau de l’existant de la continuité

de l’amélioration du contrôle qualité.

L’augmentation que l’on observe à partir de S0 est dû au

travail important d’un technicien biomédical qui a fait en

sorte de mettre en place le contrôle qualité en interne.

Ce technicien, à partir des applications réglementaires,

a mis au point un logiciel de contrôle qualité qui

est très bien présenté et qui permet d’avoir

un rapport d’intervention des plus clairs. Au niveau de T0, on

peut voir que le projet d’avancement stagne, il est dû au

départ de ce technicien qui avait montré et

appliqué le contrôle qualité avec des personnes du

service de radiologie qui n’ont pas pu, pour x raisons,

continuer d’assurer ces contrôles.

S1 est le moment de mon arrivée qui est

précédée de quelque mois de l’arrivée du

nouveau technicien qui à en charge le service de radiologie et

le contrôle qualité.

-->

Afin

d’évaluer les différents problèmes

rencontrés qui peuvent faire cesser

l’évolution de la mise en place du

contrôle qualité, une enquête est effectuée.

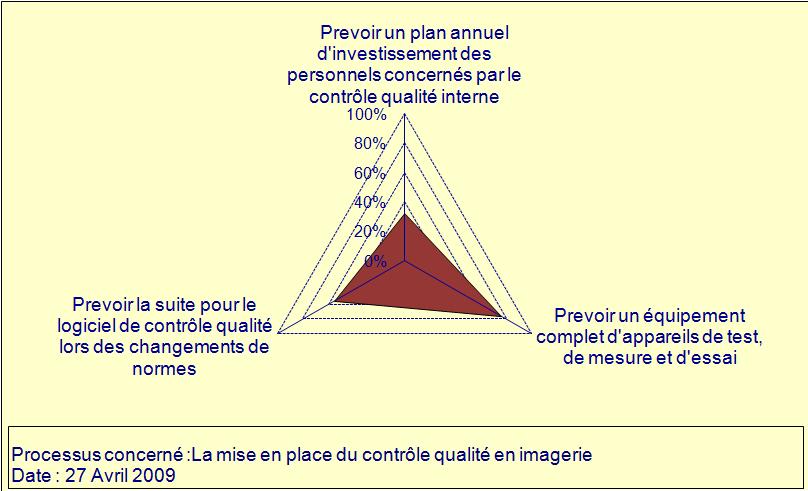

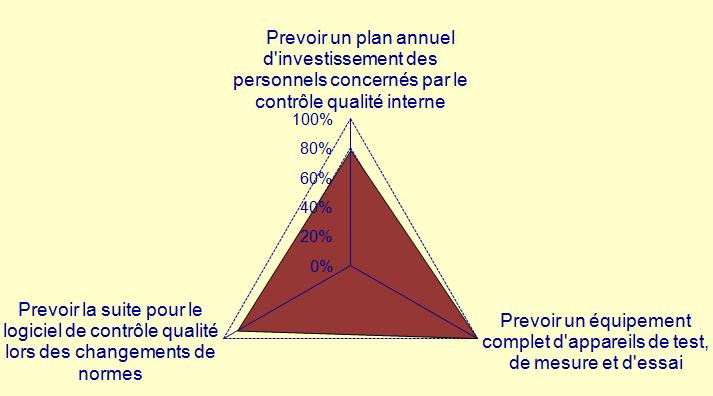

Voici les différents résultats obtenus sous forme de

graphique radar ; (Ce sondage à été

distribué aux personnes concernées ; l’ingénieur

biomédical, la PCR, le technicien biomédical, la

manipulatrice et moi-même qui peut amener un regard

extérieur)

Résultat du premier

sondage

Figure

15

Après

ce sondage, on a pu déterminer les points à

améliorer afin de pouvoir réaliser les

contrôles qualités des différents appareils

concernés.

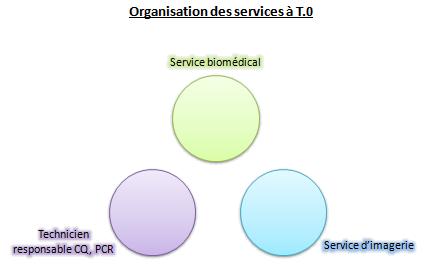

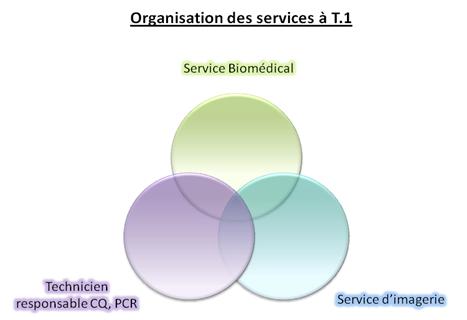

La communication entre les

services est établie à T.0 mais pas à 100%. Pour

obtenir le 100% il faudrait en plus un investissement des trois

services suivant :

Figure 16

Sachant que le point principal

était dû à

l’organisation entre les services, les différents acteurs du

contrôle qualité se sont concertés pour savoir s’

ils pourraient planifier les contrôles pour pouvoir les effectuer

avec rigueur et méthodologie.

La

réalisation d’un

calendrier s’est donc effectué et les contrôles

qualité ont pu, dans l’ensemble, être planifiés et

validés par chacun ;

Ce

premier point « amélioration » est la communication

avec le service de l’imagerie et le service biomédical afin

d’avoir de très bons contacts et pouvoir s’accorder sur

l’organisation du contrôle, d’où le schéma de

relation suivant ;

Figure 18

Pour démontrer que

le point défaillant

était bien la communication, le sondage a été

redistribué aux mêmes personnes qu’au début du

stage et on peut remarquer que le nouveau graphique montre une

évolution des choses. Ces choses sont tous simplement

l’implication de chaque personne dans cette démarche de mise en

place de contrôle qualité (annexe 3);

Figure 19

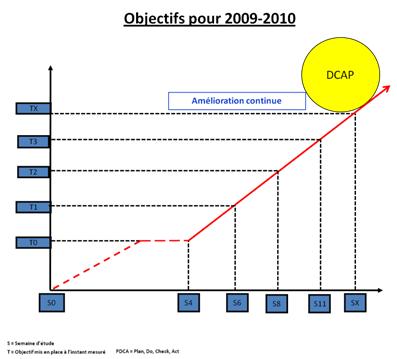

Maintenant que le relationnel entre

les services est établi,

ceux peuvent donc « remettre en place le contrôle

qualité » avec l’objectif suivant :

Figure 20

3.

Etude de coût

a. En

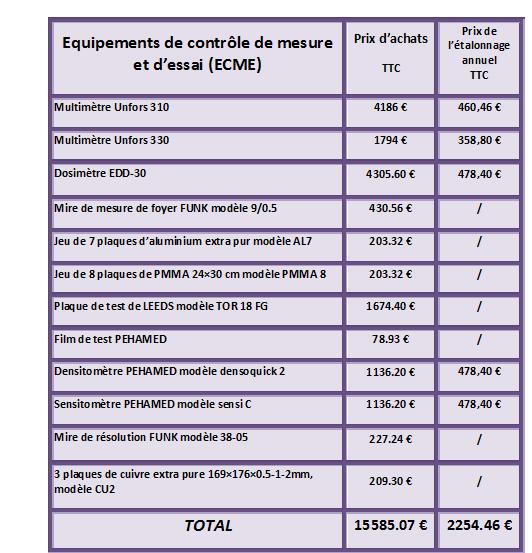

référence au

diagramme d’Ishikawa, on peut voir que le coût des

équipements de contrôle de mesure et d’essai sont

cités, en voici les prix d’achats et les prix des

étalonnages TTC pour ceux concernés (devis demandé

à la société GIPS) ;

Figure 21

A

compter en plus

l’étalonnage du dosimax wellhofer qui est de 478,40 euros, la

valise de transport qui est de 540 euros TTC , et les frais de port

pour les achats d’appareil neuf de 48 Euros.

Sachant

que le CHI d’Elbeuf est déjà équipé des

différents appareils de contrôles, la question de mettre

en place le contrôle qualité en externe ou en

interne est déjà ciblée.

De plus l’Hôpital est équipé d’un logiciel qui

guide les différentes étapes de la mise en œuvre du

contrôle qualité et qui entre dans les critères des

normes.

b.

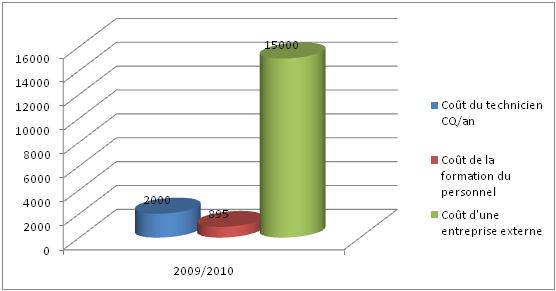

Coût de la main d’œuvre

Le coût d’un technicien est d’environ 27000 Euros/an

(salaire+charge), le taux horaire est donc d’environ 17

Euros.

Le technicien chargé d’un contrôle qualité est

occupé une bonne partie de l’année pour cela. L’embauche

d’un technicien référent ne s’occupant que du

contrôle qualité pourrait être envisagé dans

le temps, ce qui ne reviendrait pas plus chèr qu’un

contrôle externe mais toujours plus chèr que

si c’était le technicien présent qui l’organisait sur son

planning.

Il existe des formations types

sur le contrôle

qualité en imagerie. Cette formation est faite par le

Laboratoire National de métrologie et d’Essais

(LNE). Le planning de cette formation est prévu sur

deux jours pour un total horaire de 14 heures pour la

somme de 895 Euros, sachant que pour 2009, la formation était

prévue le 17 et 18 Mars mais aussi pour le 15

et 16 Décembre à Paris. Au cours de ces deux jours, les

différents points abordés sont les suivants ;

- principes de l’imagerie de

radiologie

- les références

en matière de contrôle qualité et mesure de dose

- la pratique du contrôle

qualité

- comment réaliser un

rapport de contrôle qualité

- des travaux pratiques autour

de l’image

numérique

Graphique

représentant les coûts (en Euros) de formation, de main

d’œuvre interne et externe :

Figure 22

COMMENT

METTRE EN PLACE LE CONTROLE DE

QUALITE ?

-->

Dans un premier temps, on

fait

l’inventaire des dispositifs médicaux concernés ;

3 catégories

d'équipements sont à distinguer en

fonction des contrôles de qualité. Elles aboutissent

à 3 protocoles de contrôle pour les équipements de

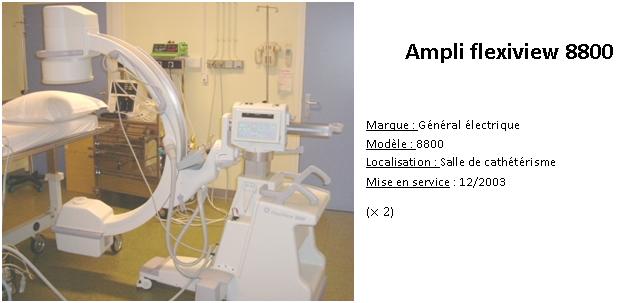

radiographie mobile (Mobilett Plus E, Mobilett XP, Mobilett II), pour

les équipements de radioscopie mobile (Stenoscop9000, 2

Siremobil 2000, Flexiview 8800), pour les équipements de

radiologie générale (Salles

télécommandées 1600 S, 1600 X, 1600 TVX,

Challenge, Salle vasculaire Axiom Artis, panoramique dentaire

Orthophos).

Il ne faut pas oublier dans les

protocoles le contrôle de

qualité des équipements de la chaîne de

développement et de visualisation (les développeuses

FUJI, les moniteurs, les négatoscopes).

Figure 25

Figure 26

Figure 27

Figure 28

-->

Dans un second

temps, on peut faire l’inventaire des équipements de

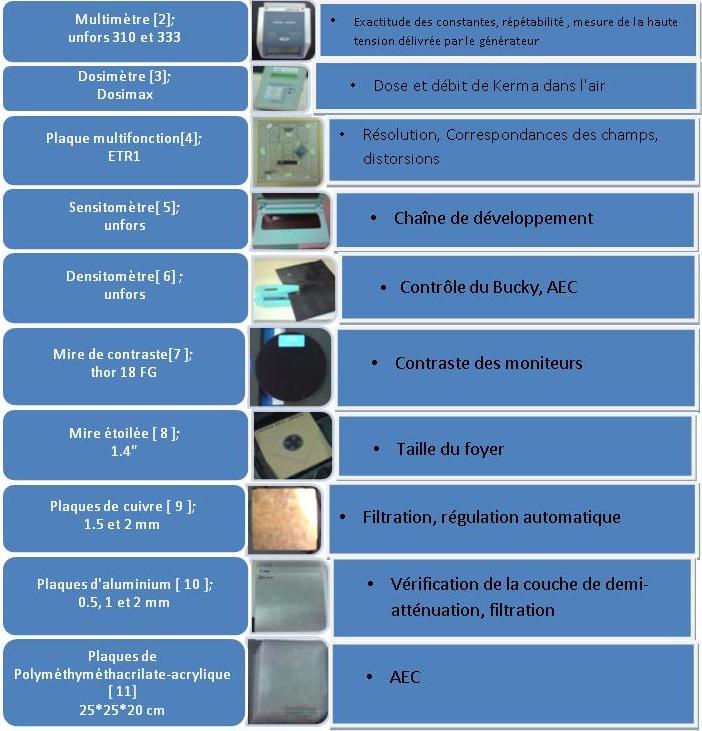

contrôles, de mesures et d’essais (E.C.M.E) ;

Appareils de tests et

leurs intérêts pour le Contrôle Qualité pour

chaque appareil ci-dessus confondues ;

Figure 31

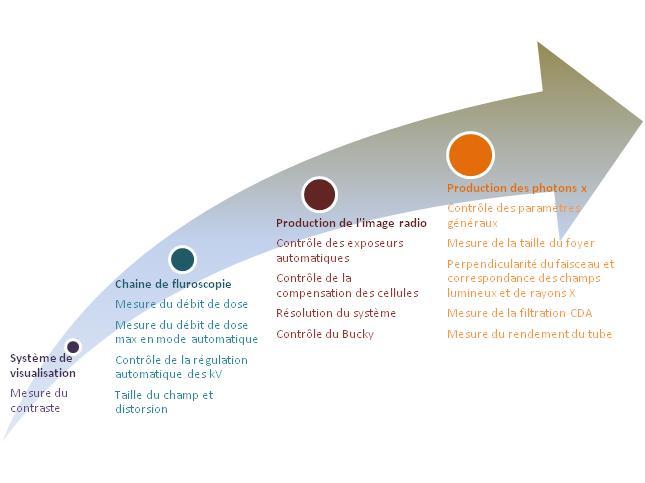

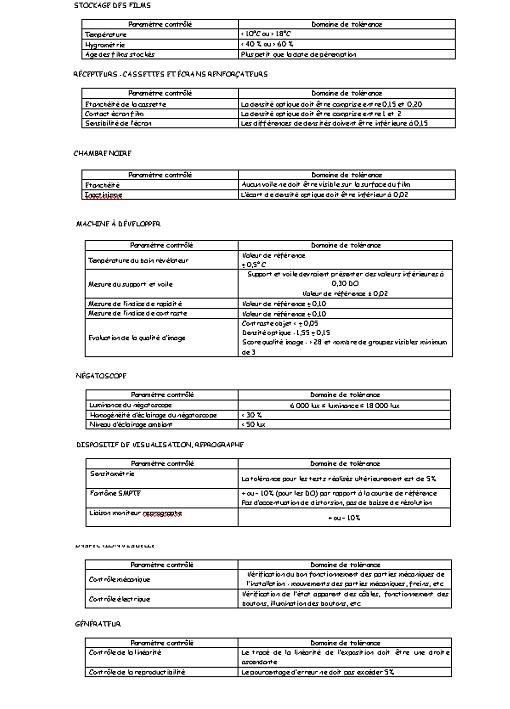

Protocole; indicateur de qualité

Figure

32

Tests

à réaliser pour le contrôle qualité

Figure 33

4.

Application du

contrôle qualité avec

les démarches du logiciel

Voici

la mise en pratique des différentes étapes

contenues dans le logiciel de contrôle qualité du

CHI d’Elbeuf réalisées dans la salle deux début

Juin;

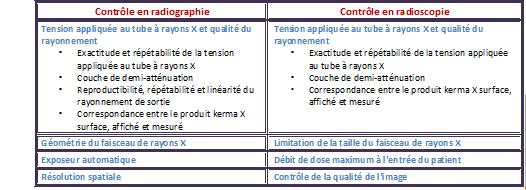

- Contrôle en radiographie;

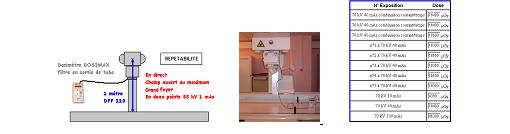

Exactitude

et

répétabilité de la tension (la

valeur mesurée doit correspondre à la valeur

affichée à 10%) [12]

Reproductibilité-répétabilité-linéarité

(les valeurs mesurées lors de la série d’expositions ne

doivent pas différer de plus de 10% de la valeur

moyenne) [13]

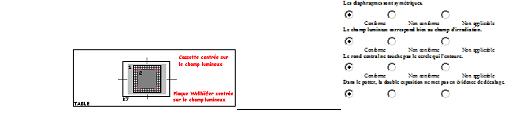

Correspondance

des champs X et

lumineux [14]

Contrôle

de la

filtration-mesure de la CDA (la CDA est

l’épaisseur d’aluminium pour laquelle la dose est divisée

par deux) [15]

Contrôle

de l’exposeur

automatique (le kerma à la surface

d’entrée du patient ne doit pas dépasser 10

mGy) [16]

Résolution

spatiale [17]

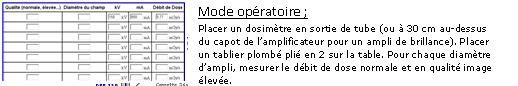

- Contrôle en radioscopie ;

Mesure

du débit de

dose (la valeur de kV mesurée ne doit

pas s’écarter de

plus

de 10% de la valeur affichée).Mettre le 333 à 40cm de la

sortie du tube

pour

obtenir les valeurs. [18]

Taille des

champs et distorsion [19]

Résolution

spatiale [20]

Débit de

dose maximum (le

débit de dose max ne devra pas

dépasser les valeurs suivantes : en radioscopie conventionnelle

et en vasculaire diagnostic ;100 mGy/min, en radioscopie

interventionnelle : 200 mGy/min .) [21]

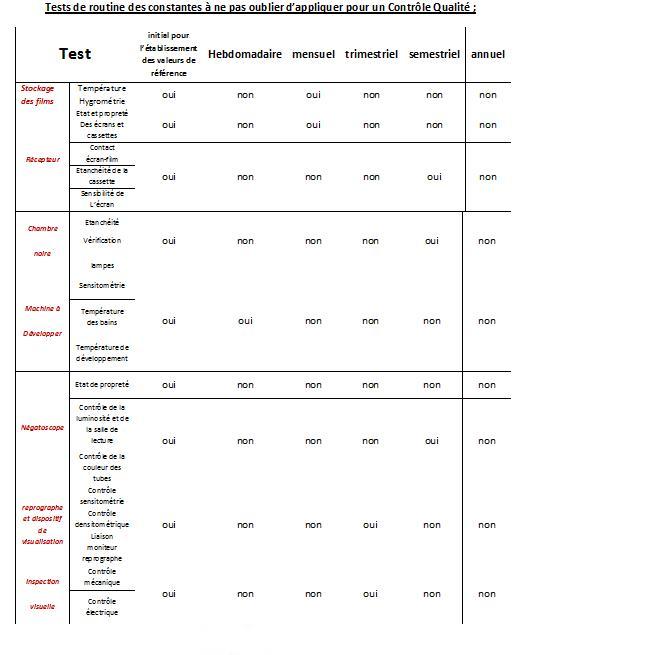

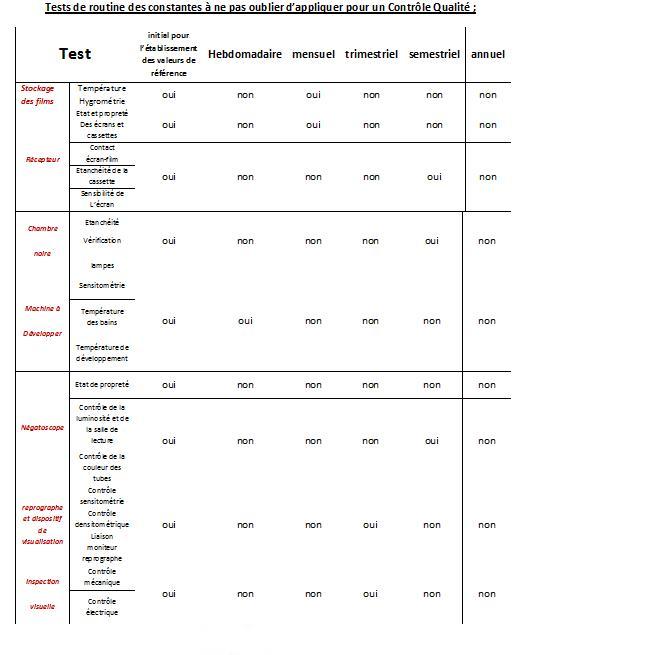

Tests de routine des constantes

à ne pas oublier d’appliquer

pour un Contrôle Qualité ;

|