• L'équipe

pédagogique de l'Université de Technologie de

Compiègne pour leur encadrement, leur enseignement et leur

compétence qui ont largement contribué à la

réussite de mes études

1.

Un peu d’histoire

Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle qu’est

créé, grâce à la libéralité

des Gaillard, l’hôpital privé de Creil. Celui-ci est alors

reconnu d’utilité publique.

Le 10 mai 1933, Albert LEBRUN, Président de la

République, signe un décret qui autorise la

création de l’hôpital maternité.

En 1964, la ville de Creil fait don du terrain nécessaire et le

projet d’un nouvel hôpital est agréé par le

Ministère de la Santé pour un hôpital de 582 lits.

Le 23 mars 1975, la première pierre est posée et le

Centre Hospitalier Laennec de Creil ouvre ses portes le 15 septembre

1978. L’inauguration officielle s’est déroulée le 05

décembre 1978.

2. Quelques chiffres

En 2007, la capacité en lits et places de l’hôpital

était de 444 lits et places installées, dont 395 lits en

hospitalisation complète, 28 places en hospitalisation de jour

et 21 postes d’hémodialyse.

En ce qui concerne les ressources humaines, l’hôpital comptait un

effectif total de 1580 personnes (personnel non-médical et

médical) en 2007.

Le personnel non-médical compte 1371 personnes dont :

- 188 personnels

administratifs

- 1017 personnels soignants, socio-éducatifs

et médico-techniques

- 166 ouvriers et techniques

Le personnel médical compte 209 personnes dont :

- 98 praticiens

à temps plein et temps partiel

- 42 internes

- 41 praticiens attachés

- 14 praticiens contractuels

- 8 assistants

- 6 étudiants en pharmacie

3.

Le service biomédical

Le service Biomédical est composé d’un ingénieur

responsable du service et trois techniciens biomédicaux.

Il est chargé de la gestion du parc des équipements

biomédicaux de l’établissement, ses principales

activités sont : achat et mise en service des

équipements, suivi et traçabilité des

interventions internes et externes, gestion du stock des pièces

détachées et des accessoires, conseil auprès des

utilisateurs. Il travaille également en étroite

collaboration avec les services administratifs, techniques,

informatique.

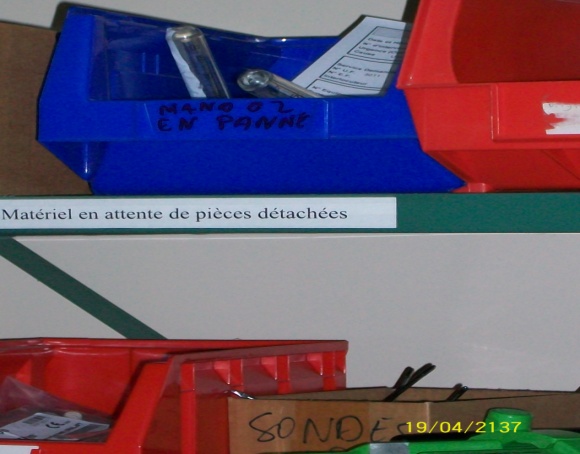

Pour les interventions, il dispose d’un atelier qui comporte un accueil

où le personnel des services utilisateurs peut apporter le

matériel pour demande de réparation ou conseil. C’est

également là où il récupère le

matériel sorti de réparation.

|

|

|

Etabli

pour

réparation

[b]

|

Etagère pour

équipements réparés

|

|

|

|

|

|

Accueil

|

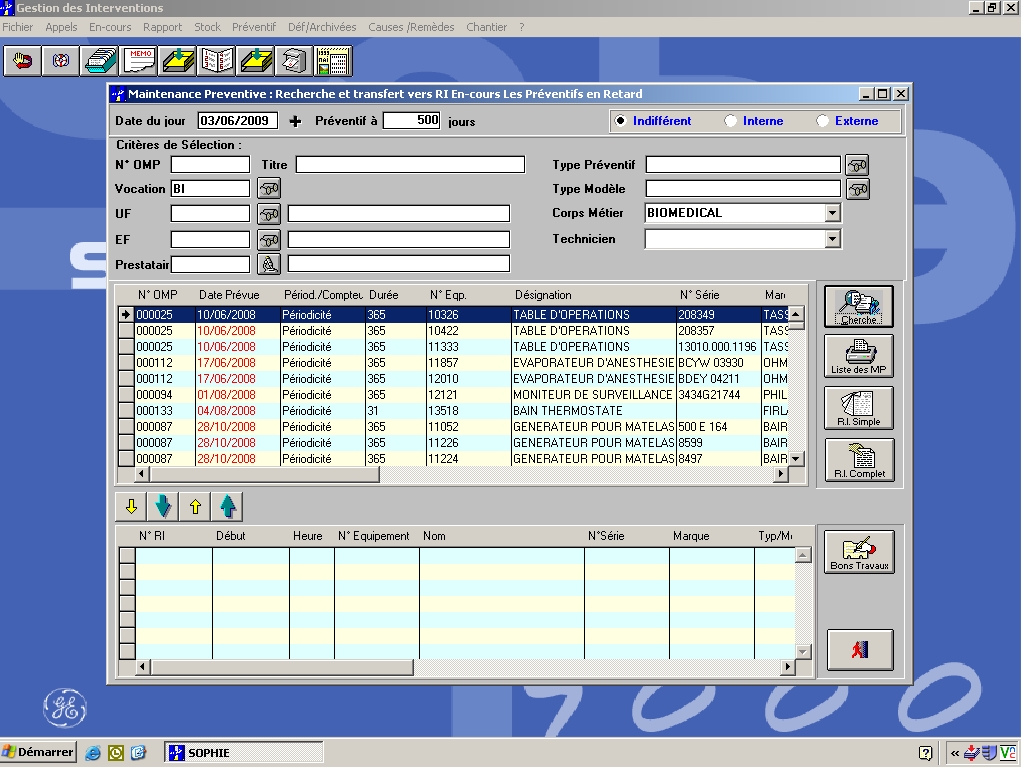

Pour mieux gérer leur activité quotidienne, il utilise

l’outil informatique GMAO Sophie9000. Ce logiciel leur permet de

gérer un parc de 2917 dispositifs médicaux.

4. Etat des lieux de l’organisation

des opérations de maintenance préventive.

Actuellement au Centre Hospitalier Laennec de Creil, la maintenance

préventive n’est pas pratiquée à 100% pour les

dispositifs médicaux de classe IIb, essentiellement faute de

budget et de moyens humains. Cela peut être aussi dû

à un défaut d’organisation et un manque de formalisme.

L’état des lieux nous permettra d’avoir une vision plus

claire de la situation.

Le Service Biomédical en concertation avec les services

utilisateurs planifie les Operations de Maintenance Préventive

(MP). Ces opérations de MP sont réalisées soit par

le service (selon les préconisations des fournisseurs) soit par

les fournisseurs.

Cependant, on constate qu’il existe un retard dans la maintenance tant

interne qu’externe, ceci peut s’expliquer en partie par les

délais d’interventions imposés par certains prestataires

ou de l’indisponibilité des techniciens (selon les plannings

d’intervention).

Par ailleurs il n’existe pas encore de lien concret dans le logiciel de

GMAO, entre les Opérations de Maintenances Préventives et

les contrats de maintenance qui y sont associés.

C’est dans ce contexte qu’il m’a été demandé de

réaliser une étude sur les dispositifs médicaux de

classe IIb des services les plus critiques de l’Hôpital afin de

proposer et valider une méthode permettant de déterminer

les priorités dans la maintenance préventive.

Ce travail devrait permettre dans l’avenir au personnel du Service

Biomédical de s’appuyer sur la méthode qui leur sera mise

à disposition pour travailler sur d’autres dispositifs

médicaux non traités.

III. DEROULEMENT DE L’ETUDE

1. Gestion des opérations de

maintenance préventive

Le travail demandé concerne la Gestion des

Opérations de Maintenance Préventive des dispositifs

médicaux.

L’évolution de mon stage s’est déroulée en 6

parties essentielles :

• Etude de

l’inventaire existant dans la base de données du logiciel de

GMAO « SOPHIE9000 ».

• Recherche des informations sur la classification

des dispositifs médicaux.

• Etude de la criticité des dispositifs

médicaux de classe IIb.

• Recherche des informations sur la

périodicité de maintenance préventive

auprès des différents prestataires (fabricants,

fournisseurs).

• Aide à la décision dans le

choix du type de maintenance. (Interne/externe)

• Traiter et définir les OMP en rapport avec

les résultats de l’étude.

Suite à l’arrêté du 3 Mars 2003, les exploitants

sont tenus de s’assurer de la maintenance des dispositifs

médicaux, sauf ceux pour lesquels ils sont en mesure de

justifier qu’une maintenance est inutile en raison de leur conception

ou de leur destination, d’où l’étude de la

criticité.

L’article D.665.5.2 du CSP(*) propose trois orientations à

l’exploitant pour la mise en œuvre de la maintenance :

- réalisation par le fabricant

ou sous sa responsabilité,

- réalisation par un fournisseur de tierce maintenance,

- réalisation par l’exploitant lui-même.

Selon la classe du dispositif médical qui détermine son

niveau de risque, et des recommandations des constructeurs,

l’exploitant pourra déterminer la périodicité de

maintenance préventive à effectuer.

2. Classification des dispositifs

médicaux

2.1.

Marquages des dispositifs médicaux

Le Marquage CE est établi selon la directive 93/42/CEE et

la certification EN 46000. Cette classification répartit les

dispositifs médicaux est faite en quatre classes (I, II a,

II b et III) correspondant à des niveaux de risques croissants.

2.2.

Règle de classification

La règles de classification a été

instituée sur la base des critères suivants :

- la durée

d’utilisation du dispositif : de quelques minutes (temporaire) à

plusieurs années (implantable),

- le caractère invasif ou non du dispositif,

- le type chirurgical ou non du dispositif,

- le caractère actif ou non du dispositif,

- la partie vitale ou non du corps concernée

par le dispositif (systèmes circulatoire et nerveux centraux).

Une fois définie la classe à laquelle appartient son

dispositif, le fabricant doit établir une déclaration CE

de conformité après avoir apporté la preuve que

son dispositif satisfait aux exigences essentielles (de

sécurité et de santé des patients) de la directive

qui lui est applicable.

2.3.

Les différentes classes auxquelles appartiennent les DM

Classe I => Son niveau est faible (

ex: instruments de chirurgie courante)

;

Classe II a => Niveau de risque moyen (

ex: tubulures pour le sang);

Classe II b => Niveau de risque élevé (

ex: générateurs de dialyse);

Classe III => Niveau de risque très sérieux. . (

Ex: dispositifs en contact avec le

système cardiovasculaire ou nerveux central)

Puisque la détermination de la classe d’un dispositif

médical n’est pas si simple, en cas de litige sur l’application

des règles de classification entre le fabricant et un organisme

notifié (qui intervient dans les procédures de

certification de conformité), le code de la santé

publique prévoit que c’est l’AFSSAPS qui doit trancher pour

déterminer la classe dont relève le dispositif en

question.

Dans notre étude les dispositifs médicaux qui nous

préoccupent les plus, ce sont ceux de la classe IIb des services

jugés critiques (USIC , BLOC OPERATOIRE,NEONATOLOGIE,ANESTHESIE

REANIMATION) de l’hôpital. (Après concertation avec

l’équipe biomédicale)

Les DM de la classe II b :

• La classe II b

regroupe principalement des dispositifs invasifs utilisés sur du

long terme.

• Des dispositifs

médicaux invasifs de type chirurgical destinés à

un usage à court terme, s’ils sont destinés à

fournir de l’énergie sous la forme d’un rayonnement ionisant.

• Tous les dispositifs destinés

spécifiquement à désinfecter, à nettoyer et

à rincer.

• Les poches de sang appartiennent à la classe

II b aussi.

3.

Etude de la criticité

Pour mieux réaliser cette étude, la proposition

d’une méthodologie basée sur une analyse de risques afin

de définir une stratégie de maintenance applicable

à l’ensemble des dispositifs médicaux s’est

avérée nécessaire.

Le souhait de définir une stratégie de maintenance

commune à l’ensemble des DM de classe IIb, est apparu au regard

d’une part, de la forte pression économique s’exerçant

sur le budget de maintenance biomédicale, et d’autre part,

l’absence d’un outil interne qui pourrait aider dans la prise de

décision à la priorisation des dispositifs

médicaux les plus critiques. [1]

Cette définition d’une stratégie de maintenance s’inscrit

dans un processus de maîtrise des risques vers lequel

souhaite s’orienter le Centre Hospitalier de Creil en

général et le Service biomédical en particulier.[1]

3.1.

Approche méthodologique

Il est important de définir une stratégie de

maintenance biomédicale.

Avoir une stratégie de maintenance biomédicale claire

et pertinente reposant sur une méthodologie et des

critères démontrables c’est :

* Réduire la fréquence et la gravité des incidents

(principe de prévention),

* Prévenir les plaintes, limiter et maîtriser les

contentieux (principe de précaution).

3.1.1.

Utilisation de l’outil qualité QQOQCP pour la

détermination de la criticité:

Qui

?

Qui est concerné

|

Le service biomédical du

centre hospitalier de Creil

|

Quoi

?

Quel est le problème ?

|

Déterminer la

criticité des DM |

Où?

Où apparait le problème ?

|

Au Centre

Hospitalier Laennec de Creil. |

Quand

?

Quand apparait le problème ? |

A l’achat et au cours de

l’exploitation d’un DM. |

Comment

?

Comment apparait le problème ?

|

Réalisation

inhomogène de la MP sur le parc de DM. |

Pourquoi

?

Pourquoi il faut résoudre le problème ?

|

Améliorer

l’organisation des MP des DM selon leur niveau de criticité |

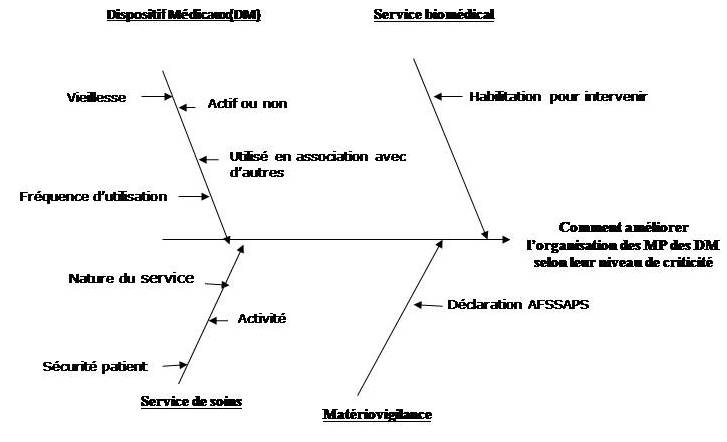

3.1.2.

Analyse des faits et des causes racines :

Après un brainstorming réalisé

concernant la priorisation des dispositifs médicaux, plusieurs

facteurs ont être listés.

- Utilisation de

l’outil de qualité Ishikawa.

Les causes racines qui ont

été listées dans le brainstorming

réalisé sont :

Dispositif

Médicaux(DM), Service de soins, Service

Biomédical, Matériovigilance

L’appréciation de la criticité des DM au sein du Centre

Hospitalier de Creil engendre différents facteurs, dont leur

choix est discutable, en contre partie il reflète une

cohérence et une logique entraînant un résultat

exploitable. La mesure de criticité permet donc de mettre en

évidence les équipements sensibles sur lesquels doit

être axée en priorité la politique de maintenance.

3.1.3.

Mise en œuvre de la méthode PIEU

La méthode PIEU a été

utilisée pour faire l’étude de criticité. Ceci

parce quelle permet de mettre en évidence les différents

facteurs cités pendant les brainstormings.

Les facteurs les plus fréquemment cités dans le

brainstorming sont :

- Incidence des pannes des dispositifs médicaux.

- Service utilisateur

- DM actif ou non

- Fréquence d’utilisation

- Importance de l’équipement

- Etat de l’équipement.

Pour adapter la méthode PIEU à notre étude, il a

été décidé :

de

retenir les facteurs suivants :

- Importance de l’équipement

- Fréquence d’utilisation (facteur de taux d’utilisation)

de négliger les

critères suivants :

- La nature du service utilisateur car une désignation

précise du dispositif médical permet de s’en dispenser.

(Exemple : respirateur d’anesthésie).

- L’impact du dysfonctionnement sur l’activité du

service car en prenant en compte l’importance de l’équipement

« I » on intègre déjà cette notion, en

effet si un DM est unique dans l’établissement, en cas de panne,

il en résulte automatiquement un arrêt de

l’activité du service.

- DM actif ou non car tous les dispositifs médicaux sont

considérés comme potentiellement dangereux qu’ils soient

actifs ou non.

La méthode PIEU présente quatre paramètres qui

associés permettent de déterminer la criticité de

chaque catégorie d’appareil. Ces quatre critères sont

pondérés pour chaque type d'équipement par des

valeurs allant de 0.01 à 3 (0.01 étant le

paramètre ayant le plus d'importance, et 3 le moins critique)

| Grille d'évaluation de

la criticité |

|

Poids |

| Critères |

0.01 |

1 |

2 |

3 |

P

|

Incidence des pannes |

Répercussions graves sur l'entité |

Répercussions sur la qualit"é et

génération de "rebuts" |

Retouches possibles |

Aucune répercussion sur la qualité des soins |

| I |

Importance de

l'équipement

|

Startégique, pas de délestage sur d'autres

équipements, sous traitance impossible |

Important pas de délestage possible, Soustrautance

possible |

Secondaire, délestage possible |

Equipement de secours |

| E |

Etat |

A rénover, à réformer |

A réviser |

A surveiller |

A

l'état spécifié |

| U |

Taux d'utilisation |

Saturé |

Elevé |

Moyen |

Faible |

Le calcul de la criticité se fait selon la formule suivante :

Criticité

« CR »= P x I x E x U

Plus CR est faible, plus la

criticité de l'équipement est élevée.

Le classement imposé pour la méthode est la suivante :

Pieu < 1 : très critique

1<Pieu< 10 : Moyennement

critique

Pieu > 10 : moins critique

La détermination de cette

criticité va permettre de mettre en évidence

les équipements sur lesquels doit être axée en

priorité la maintenance préventive.

3.1.4.

Application de la méthode PIEU

Il a été décidé d’engager la

démarche sur trois cas « pilotes » où l’on

fait les opérations de maintenance préventive pour

vérifier si notre démarche est cohérente.

a. Cas d’un équipement dont la maintenance

préventive est faite en interne

b. Cas d’équipement maintenu en externe sans

contrat

c. Cas d’équipement maintenu en externe sous

contrat.

Les résultats qui ont été obtenus sont les

suivants :

- Equipement :

mélangeur de gaz

ETUDE DE

CRITICITE

P = 0,01 :

Répercussions graves sur la santé du malade et la

qualité des soins apportés par l’utilisation de ce

dispositif. Les mélangeurs de gaz utilisés en

ventilation, au cas où ils ont un problème, l’impact vis

à vis du patient serait grave et entraînerait des

conséquences graves voire même mortelles ; d’où

l’attribution de la note précédente.

I = 1

: Important (pas de délestage mais sous-traitance possible).

N’étant pas unique mais important, sa note correspondante est

celle lui est attribuée.

E = 2 :

à surveiller. Comme il n’est pas à reformer ou à

réviser non plus tout neuf, sa note correspondante est celle lui

est attribué

U = 1 :

élevé, ayant d’autres en remplacement, et vu le service

utilisateur, son taux d’utilisation est quand même

élevé d’où l’attribution de cette note.

CR =Pieu =0,01*1*2*1 = 0,02.

CR = Pieu < 1 : Très

critique.

Le résultat de l’analyse est tout à fait

cohérent à la position qu’occupent les mélangeurs

de gaz dans les services utilisateurs, car ils font partis des DM

vitaux lors des interventions chirurgicales auxquels on doit y

prêter une attention particulière vis à vis

des patients.

3.1.5.

Evaluation des cas « pilotes »

- Tenant compte des résultats obtenus par notre

méthode sur les trois cas pilotes étudiés, ces

équipements présentent un nivaux de criticité

élevé.

- On peut être amener à dire que le niveau de la

criticité détermine le nombre de MP par an, mais on

constate que plus la criticité est grande plus la vigilance sur

la bonne exécution de ces MP doit être importante quelque

soit la périodicité du moment qu’elle répond aux

préconisations du constructeur.

3.1.6.

Extension de l’étude aux services sélectionnés:

Les résultats concluants de l’application de la

méthode PIEU sur les 3 exemples pilotes ont amené

à étendre la même étude sur les DM de classe

IIb des services les plus critiques.

Dans le cadre de notre étude nous avons réalisé

une sélection des services hospitaliers les plus critiques du CH

, dans l’objectif de toucher le plus grand nombre de DM à

risque, présentant un caractère invasif ou non, de

type chirurgical ou non et à caractère actif ou pas.

Cette sélection a aussi été faite dans l’objectif

de limiter l’étude aux services les plus critiques et ainsi

augmenter la probabilité de rencontrer le plus grand nombre des

DM assujettis aux opérations de MP.

C’est ainsi qu’une classification par ordre de priorité a

été mise en place par la méthode

«PIEU».

a. Classements des

dispositifs médicaux par ordre de priorité

| DESIGNATION |

CR |

PERIODICITE |

| Defibrillateur |

0,02 |

1fois/an |

| Monitorage |

0,02 |

1fois/an |

| Bistourie électrique |

0,02 |

1fois/an |

| Néopuff |

0,02 |

1fois/an |

| Incubateur de transport |

0,02 |

1fois/an |

| Incubateur Ouvert |

0,02 |

1fois/an |

| Inubateur Fermé |

0,02 |

1fois/an |

| Ventilateur pulmonaire |

0,02 |

1fois/an |

| Table de réanimation neonatale |

0,02 |

1fois/an |

| Electrocardiographe |

0,02 |

1fois/an |

| Evaporateur d'anesthesie |

0,02 |

1fois/an |

| Insuflateur pour endoscopie |

0,02 |

1fois/an |

| Instrumentation chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| Cryode chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| generateur pour matelas chauffant |

0,02 |

1fois/an |

| Phacoemulsificateur |

0,02 |

1fois/an |

| lit fluidisé |

0,02 |

1fois/an |

| Osmoseur |

0,02 |

1fois/an |

| Generateur / moniteur indivuduel d' hemodialyse |

0,02 |

1fois/an |

| Reseau d' image |

0,02 |

1fois/an |

| Module ECG |

0,02 |

1fois/an |

| pompe à nutrition |

0,02 |

1fois/an |

| Module PICCO |

0,02 |

1fois/an |

| Rechauffeur de perfusion/transfusion |

0,02 |

1fois/an |

| lithotriteur intracorporel |

0,02 |

1fois/an |

| Lumière froide |

2 |

1fois/2an |

| Pousse seringue |

2 |

1fois/2an |

| Pompe à perfusion |

2 |

1fois/an |

| Humidificateur |

2 |

1fois/2an |

| Module de gaz |

2 |

1fois/2an |

| Fibroscope |

2 |

1fois/2an |

| Ureto renoscope |

2 |

1fois/2an |

| Manodetendeur pour bouteil à gaz |

4

|

1fois/3an |

| Aspirateur médicaux chirurgicale |

16 |

1 fois/ 4 an |

Compte tenu de la classification prioritaire ci-dessus, qui provient de

l’analyse méthodologique portée sur ces DM, trois

catégories selon le nivaux de risque correspondant sont à

observés :

1) La catégorie des dispositifs

très critiques c'est-à-dire dont l’étude a

attribué une note de CR< 1.

2) Celle dont l’étude a montré

qu’ils sont moyennement critiques et que leurs notes correspondante

était de 1 < CR < 10

3) Enfin la catégorie dont l’étude a

montré qu’ils sont moins critiques par leurs notes

correspondantes de CR>10.

La pression budgétaire économique ne

permettant pas de faire une maintenance préventive annuelle sur

tous les dispositifs médicaux de l’établissement, un

travail de hiérarchisation s’impose. C’est ainsi que nous

justifierons nos choix en se basant sur la méthode PIEU et son

analyse.

Trois zones ont été définies et réparties

sur une échelle de priorité telle que :

| CR ou

PIEU<1 |

Zone

1

|

| 1<CR ou

PIEU<10 |

Zone

2

|

CR ou

PIEU> 10

|

Zone

3

|

ZONES DE MAINTENANCE |

Zone 1 pour un indice de

criticité CR < 1

Les actions de maintenance préventive comprise dans cette zone

devraient être réalisées avec une

périodicité maximale de douze mois ou, soit au moins une

fois par an.

Zone 2 pour un indice de criticité CR 1< CR<10

Ici, les actions de maintenance préventive sont moins

prioritaires, et peuvent être réalisées tous les

deux ans.

Zone 3 pour un indice de

criticité CR >10.

En règle générale, les défaillances

analysées sur ce type de dispositif médical ne

présentent pas de risque vital pour le patient. Les dispositifs

médicaux concernés par cette zone peuvent faire l’objet

d’une maintenance préventive tous les cinq ans à

condition qu’une vérification visuelle soit faite chaque

année.

Après compilation des résultats

obtenus pour chacun des services, pour chaque dispositif

médical, il faudra appliquer en fonction de la valeur de la

criticité, la périodicité de maintenance

préventive correspondante. Ainsi, le tableau ci-dessous montre

la classification des DM et leur périodicité

correspondante.

b. Classification des DM par

ordre de CR et périodicité

| ZONE DE RISQUE |

DESIGNATION |

CR |

PERIODICITE |

| |

Defibrillateur |

0,02 |

1fois/an |

| |

Monitorage |

0,02 |

1fois/an |

| |

Bistourie

électrique |

0,02 |

1fois/an |

| |

Néopuff |

0,02 |

1fois/an |

| |

Incubateur de

transport |

0,02 |

1fois/an |

| |

Incubateur

Ouvert |

0,02 |

1fois/an |

| |

Inubateur

Fermé |

0,02 |

1fois/an |

| |

Ventilateur

pulmonaire |

0,02 |

1fois/an |

| |

Table de

réanimation neonatale |

0,02 |

1fois/an |

| |

Electrocardiographe |

0,02 |

1fois/an |

| |

Evaporateur

d'anesthesie |

0,02 |

1fois/an |

| |

Insuflateur

pour endoscopie |

0,02 |

1fois/an |

| |

Instrumentation

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| |

Cryode

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| |

generateur pour

matelas chauffant |

0,02 |

1fois/an |

| |

Phacoemulsificateur |

0,02 |

1fois/an |

| |

lit

fluidisé |

0,02 |

1fois/an |

| |

Osmoseur |

0,02 |

1fois/an |

| |

Generateur /

moniteur indivuduel d' hemodialyse |

0,02 |

1fois/an |

| |

Reseau d' image |

0,02 |

1fois/an |

| |

Module ECG |

0,02 |

1fois/an |

| |

pompe à

nutrition |

0,02 |

1fois/an |

| |

Module PICCO |

0,02 |

1fois/an |

| |

Rechauffeur de

perfusion/transfusion |

0,02 |

1fois/an |

| |

lithotriteur

intracorporel |

0,02 |

1fois/an |

| |

Lumière

froide |

2 |

1fois/2an |

| |

Pousse seringue |

2 |

1fois/2an |

| |

Pompe à

perfusion |

2 |

1fois/an |

| |

Humidificateur |

2 |

1fois/2an |

| |

Module de gaz |

2 |

1fois/2an |

| |

Fibroscope |

2 |

1fois/2an |

| |

Ureto renoscope |

2 |

1fois/2an |

| |

Manodetendeur

pour bouteil à gaz |

4

|

1fois/3an |

| |

Aspirateur

médicaux chirurgicale |

16 |

1 fois/ 4 an |

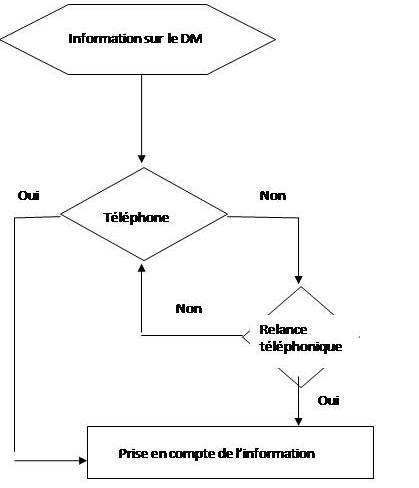

L’étape suivante a consisté en la recherche des

coordonnées téléphoniques des différents

fournisseurs et fabricants afin d’obtenir ce qu’ils préconisent

sur leurs équipements .Il a été parfois difficile

d’obtenir directement des renseignements chez certains fournisseurs car

celui qui devait fournir ces informations n’était pas

disponible, ou il proposait l’envoi des informations par fax. (Voir

annexe3,4 )

- Démarche de demande d’information auprès des

fournisseurs

Après avoir collecté les informations, le tableau

regroupant les renseignements fut élaboré :

| ZONE DE RISQUE |

DESIGNATION |

CR |

INFO, FOURNISSEURS |

| |

Defibrillateur |

0,02 |

1fois/an |

| |

Monitorage |

0,02 |

1fois/an |

| |

Bistourie

électrique |

0,02 |

1fois/an |

| |

Néopuff |

0,02 |

1fois/an |

| |

Incubateur de

transport |

0,02 |

1fois/an |

| |

Incubateur

Ouvert |

0,02 |

1 fois/an |

| |

Inubateur

Fermé |

0,02 |

1 fois/an |

| |

Ventilateur

pulmonaire |

0,02 |

2fois/an |

| |

Table de

réanimation neonatale |

0,02 |

1fois/an |

| |

Electrocardiographe |

0,02 |

1fois/an |

| |

Evaporateur

d'anesthesie |

0,02 |

1fois/an |

| |

Insuflateur

pour endoscopie |

0,02 |

1fois/an |

| |

Instrumentation

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| |

Cryode

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

| |

generateur pour

matelas chauffant |

0,02 |

1fois/an |

| |

Phacoemulsificateur |

0,02 |

1fois/an |

| |

lit

fluidisé |

0,02 |

1fois/an |

| |

Osmoseur |

0,02 |

4fois/an |

| |

Generateur /

moniteur indivuduel d' hemodialyse |

0,02 |

1fois/an |

| |

Reseau d' image |

0,02 |

1fois/an |

| |

Module ECG |

0,02 |

1fois/an |

| |

pompe à

nutrition |

0,02 |

1fois/an |

| |

Module PICCO |

0,02 |

1fois/an |

| |

Rechauffeur de

perfusion/transfusion |

0,02 |

1fois/an |

| |

lithotriteur

intracorporel |

0,02 |

2fois/an |

| |

Lumière

froide |

2 |

1fois/an(450

à 500heures) |

| |

Pousse seringue |

2 |

1fois/an |

| |

Pompe à

perfusion |

2 |

1fois/3ans |

| |

Humidificateur |

2 |

1fois/an |

| |

Module de gaz |

2 |

1fois/an |

| |

Fibroscope |

2 |

350

examens/an/MP |

| |

Ureto renoscope |

2 |

1fois/an |

| |

Manodetendeur

pour bouteil à gaz |

4

|

1fois /5ans |

| |

Aspirateur

médicaux chirurgicale |

16 |

1fois/4ans

|

d. Comparaison

CR et fournisseurs

| ZONE DE RISQUE |

DESIGNATION |

CR |

PERIODICITE |

INFO, FOURNISSEURS |

| |

Defibrillateur |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Monitorage |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Bistourie

électrique |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Néopuff |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Incubateur de

transport |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Incubateur

Ouvert |

0,02 |

1fois/an |

1 fois/an |

| |

Inubateur

Fermé |

0,02 |

1fois/an |

1 fois/an |

| |

Ventilateur

pulmonaire |

0,02 |

1fois/an |

2fois/an |

| |

Table de

réanimation neonatale |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Electrocardiographe |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Evaporateur

d'anesthesie |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Insuflateur

pour endoscopie |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Instrumentation

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Cryode

chirurgicale |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

generateur pour

matelas chauffant |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Phacoemulsificateur |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

lit

fluidisé |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Osmoseur |

0,02 |

1fois/an |

4fois/an |

| |

Generateur /

moniteur indivuduel d' hemodialyse |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Reseau d' image |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Module ECG |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

pompe à

nutrition |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Module PICCO |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

Rechauffeur de

perfusion/transfusion |

0,02 |

1fois/an |

1fois/an |

| |

lithotriteur

intracorporel |

0,02 |

1fois/an |

2fois/an |

| |

Lumière

froide |

2 |

1fois/2an |

1fois/an(450

à 500heures) |

| |

Pousse seringue |

2 |

1fois/2an |

1fois/an |

| |

Pompe à

perfusion |

2 |

1fois/2an |

1fois/3ans |

| |

Humidificateur |

2 |

1fois/2an |

1fois/an |

| |

Module de gaz |

2 |

1fois/2an |

1fois/an |

| |

Fibroscope |

2 |

1fois/2an |

350

examens/an/MP |

| |

Ureto renoscope |

2 |

1fois/2an |

1fois/an |

| |

Manodetendeur

pour bouteil à gaz |

4

|

1fois/2an |

1fois /5ans |

| |

Aspirateur

médicaux chirurgicale |

16 |

1fois/4an |

1fois/4an |

CONCLUSION :

On constate qu’en confrontant les résultats obtenus par

l’étude de CR et les préconisations des constructeurs il

y a des concordances, mais toutefois le service biomédical

doit toujours garder un esprit critique lors de l’application de la

méthode PIEU, afin de savoir prendre certaines décisions

(suivre les préconisations constructeurs ou s’appuyer sur

la méthode PIEU).

4. Réalisation

de la maintenance préventive

L’objectif principal de notre étude consistant en l’organisation

de la MP des DM, il parait aussi nécessaire de discuter

sur le choix d’externaliser ou d’internaliser les opérations de

MP.

D’après la norme NF X

60 – 010 :

On entend par “maintenance” d’un DM, l’ensemble des activités

destinées à maintenir (maintenance préventive) ou

à rétablir (maintenance corrective) un DM dans un

état ou dans des conditions données de

sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction

requise.

Maintenance

préventive d’après la norme NF X 60 – 010 :

La maintenance préventive est « la maintenance

effectuée selon des critères déterminés,

dans l’intention de réduire la probabilité de

défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service

rendu ». La maintenance préventive a pour objectif la

prévention des défaillances par des actions

programmées.

4.1.

Différentes types de

Maintenance Préventive.

- Maintenance

préventive systématique d’après la norme NF X 60 –

010 :

D’après la norme NF X 60 – 010, la maintenance préventive

systématique est « effectuée selon un

échéancier préétabli selon le temps ou le

nombre d’unités d’usage des équipements ». Ce

concept de maintenance consiste à remplacer un certain nombre de

pièces dont la dégradation peut induire des

disfonctionnements sur l’équipement, avec une

périodicité connue à l’avance. L’action de

maintenance préventive est déclenchée par une

périodicité définie, et non pas par l’état

de la pièce à remplacer. Il est donc possible de

planifier ces interventions de maintenance. Dans le cas d’un dispositif

médical, le constructeur fournit les indications pour les

pièces à changer avec la périodicité.

- Maintenance préventive conditionnelle d’après la

norme NF X 60 – 010 :

La maintenance préventive conditionnelle est «

déclenchée suivant des critères

prédéterminés significatifs de l’état de

dégradation d’un équipement ». Cette maintenance

consiste à analyser et à surveiller l’état de

dégradation des pièces qui ne seront remplacées

qu’à partir d’un seuil de dégradation fixé. Il est

plus difficile de planifier ces interventions, car elles

dépendent de l’état d’usure des pièces. Par

exemple la surveillance du rendement lumineux des négatoscopes.

- Maintenance préventive prévisionnelle

d’après la norme NF X 60 – 010 :

La maintenance préventive prévisionnelle est «

subordonnée à l’analyse de l’évolution

surveillée de paramètres significatifs de la

dégradation de l’équipement ». Cette maintenance

consiste à prévoir la dégradation à venir

des pièces à partir de leur analyse. Dans ce cas il sera

possible de planifier cette intervention.

4.2.

Choix de maintenance

préventive

Pour faire le choix d’une maintenance à faire, qu’il soit

interne ou externe, on doit d’abord se poser des questions qui puissent

nous révéler des informations relatives aux

préconisations du constructeur ou fournisseur vis-à-vis

de son équipement, ensuite s’en poser d’autres permettant de

savoir si le Service Biomédical peut prendre en charge du

début à la fin la dite maintenance

préventive.

4.2.1.

Recueil des Informations

auprès des fournisseurs.

N°

|

QUESTIONS

|

| 1 |

Que préconisez-vous comme

maintenance préventive sur votre équipement? |

| 2 |

Quelles sont les pièces

qu'il faut remplacer? |

| 3 |

Combien de temps faut-il

pour faire cette maintenance préventive?

(temps d’indisponibilité du materiell pour le service

utilisateur et

temps technicien pour intervention) |

| 4 |

Quel est le coût

pour faire cette maintenance? |

| 5 |

Quel est le coût de la

formation au cas où vous formiez les techniciens? |

| 6 |

Pour ne pas paralyser le

service utilisateur, Y- a-t' il la possibilité de prêt de

DM pendant la période d’indisponibilité ? |

4.2.2.

Maintenance interne ou externe ? Questions à se poser !

1. Quelle est la fréquence des MP ?

2. Combien de temps faut-il pour réaliser cette maintenance?

(temps technicien)

3. Le technicien est-il habilité pour la faire?

4. Y a-t-il les équipements indispensables pour faire

cette maintenance? (Outillages et ECME)

5. Quel est le coût des pièces détachées ?

Les données sont :

fréquence (f), temps (t), habilitation (h), outils et ECME (o),

coût des pièces détachées (c)

F et t , connaissant le nb de techniciens, nous permettent

déjà de savoir si cette MP peut être

intégrée dans le planning interne. Si dans ce cas, la

réponse est négative on peut conclure

immédiatement qu’il est préférable de

réaliser la MP en externe.

Hypothèse 1 : le personnel est

disponible.

Question suivante : le technicien

est-il habilité ? si oui, on peut passer à la question

suivante. Si non comment le technicien peut-il être

habilité ? cela nécessite-t-il une formation

spécifique chez le fournisseur ou constructeur ? combien

coûterait cette formation ? combien de temps durerait cette

formation (initiale et rappels périodiques

éventuels) ? si le budget ne permet pas de payer cette

formation, de suite la décision peut être prise de

réaliser la MP en externe. On suppose que le budget est

suffisant pour la formation (hyp 2) ; si la formation exige une

disponibilité trop important du technicien, il peut être

aussi décidé à ce stade de réaliser la MP

en externe.

Hypothèse 3 : la formation

éventuelle peut être intégrée dans le

planning des techniciens.

Pièces détachées :

combien coûtent-elles ? il sera assez facile d’obtenir cette

réponse auprès du fournisseur. Il est aussi possible de

s’interroger sur la possibilité de se fournir chez un autre

fournisseur moins cher.

A ce stade, avec toutes les réponses obtenues nous pouvons

déjà mettre en parallèle :

- externe :

coût de l’intervention (sous contrat ou pas) incluant main

d’œuvre, pièces détachées, déplacement

(coût apparaissant sur un devis)

- interne : main d’œuvre (obtenue à partir du

temps technicien et du coût horaire), coût des

pièces détachées, il n’y a bien sûr pas de

déplacement

Outillage et ECME : sont-ils disponibles à l’atelier ? si oui

l’analyse peut s’arrêter là, la décision finale

peut être prise en fonction des réponses obtenues

précédemment. Si non , quels sont les outils et ECME

nécessaires pour cette MP ? quel est leur coût (achat,

entretien, étalonnage,…) ? à partir des données

précédentes il est alors possible de savoir si la

différence de coût interne/externe permet de financer les

outils et ECME manquants ?

D’autres questions doivent également se poser :

- temps d’indisponibilité du

matériel pour le service utilisateur ? y a-t-il du

matériel de suppléance ou de secours dans le service ? ou

est-il possible de bénéficier d’un prêt pendant

cette période ?

NB : Cette prévision se fait à partir de l’inventaire des

DM, et l’organisation en interne nécessite en plus la mise en

place des procédures de

maintenance.

L’organisation de la maintenance qu’elle soit interne ou externe

nécessite de prévoire à partir de l’inventaire des

DM :

La traçabilité des opérations de maintenance,

Le suivi des maintenances

Le recueil de dysfonctionnements et les actions d’amélioration

5.1.1.

MAINTENANCE A REALISER

DISPOSITIF

MEDICAL

|

Freq.MP et

TEMPS MP(hr)/ |

Nbr de DM

|

Effectif TSBM

|

LOCAL |

FORMATION

|

MATERIELS

|

PRÊT |

COUT ECME |

COUT/H

MP EXTERNE HORS PIECES DETACEE

(Euros TTC) / DM |

COUT/H

DE MP INTERNE |

COUT TOTAL

EXTERNE |

COUT TOTAL

INTERNE

|

| Bistouri (ERBE) |

1fois/an,

4heures

|

10 |

3 |

interne |

Oui

|

ECME |

Possible |

9000

|

402 |

20-30

|

1608

|

80-120 |

Ventilateur

(DRAGER)

|

2fois/an

1.5 à 2heures |

20 |

3 |

interne |

Oui |

ECME |

Possible

|

9000 |

1239.95 |

20-30 |

2479 ,90

|

40-60 |

Soudeuse(HAWO)

|

1fois/an

4heures |

2 |

3 |

interne |

Oui

|

ECME |

Possible |

11000 |

368.5 |

20-30 |

1463.95 |

80-120 |

(Couts extraits du Guide

Pratique de maintenance de la DRASS Midi-Pyrénées)

REPONSES

AUX QUESTIONS

a. Fréquence et durée

des Maintenances Préventives

Généralement la fréquence de maintenance

préventive est annuelle, mais pour les ventilateurs la

fréquence est semestrielle. Le temps nécessaire pour

faire une MP dépend de l’équipement à maintenir,

et de l’activité qu’on doit mener sur le DM lors de la

maintenance (révision, calibrage..). Pour un bistouris ou

une soudeuse ça prend une demie journée ; 2heures pour un

respirateur, le technicien ne serait pas monopolisé tout ce

temps sur un dispositif alors qu’il doit aussi suivre le bon

fonctionnement des différents services de soins (Maintenance

corrective).

b. Le technicien est

habilité pour faire cette maintenance?

Le niveau de formation ou de qualification requis du

personnel(TSBM) pour maintenir les DM est suffisant. A part

certains équipements qui nécessitent une formation

spécifique.

c. Y a-t-il des équipements

indispensables pour faire cette maintenance? (outillages et ECME)

L’atelier dispose d’outillage classique qui lui

permet de faire le maximum. Quant aux ECME, il dispose juste de

quelques uns qui sont repris dans le tableau ci-dessous.

d. Combien va couter cette

maintenance?

Le cout horaire de maintenance pour un technicien

supérieur biomédical varie entre 20 et 30 Euros. S’il

faut faire la maintenance des bistouris ça va couter entre 80 et

120 Euros, un ventilateur va couter entre 40 et 60 Euros, une soudeuse

entre 80 et 120 Euros. Quant au prestataire externe le cout horaire

varie entre 200 à 1500 Euros. S’il faut maintenir un bistouris

ça va couter 1608 Euros, un ventilateur va couter 2479.90 Euros

; une soudeuse coutera 1463.95Euros.

Toute maintenance préventive qu’elle soit faite en interne

ou en externe de l’hôpital, le contrôle qualité est

recommandé avant que le DM ne soit remis en service. C’est pour

cela le service biomédical devrait s’équipe d’avantage en

ECME pour pouvoir mener à fins ses activités.

Cout des ECME que le service biomédical ne

possède pas.

Désignation

|

Cout en Euro

|

| Testeur de pousse seringues et

pompes volumétrique |

7500 |

| Testeur de tensiomètres |

2500 |

| Analyseur d'oxygène |

1500 |

| Contrôleur de

générateur d’hémodialyse |

2500 |

| Testeur de bistouris |

9000 |

| Testeur de respirateurs |

9000 |

| TOTAL |

32000 |

Prévoir également entre 400 et 500 € TTC pour

l'étalonnage périodique de certains testeurs

(tensiomètres, défibrillateurs).

Où

trouver ces ECME ?

La liste suivante est celle des fournisseurs potentiels, mais elle est

non exhaustive :

(

METRON, GAMIDA,

INTEGRAL PROCESS, SERES, MALLINCKRODT PURITAN-BENNET, DRAGER, MSA).

La présence des ECME n’est pas un gage d’augmentation des MP

internes :

• Il faut aussi

inclure la formation à l’utilisation de ces ECME pour les

techniciens,

• Frais liés à l’étalonnage,

Le service

biomédical occupant le même bâtiment que les

services utilisateurs des DM, la prise en charge des maintenances

préventives en interne ne ferait que réduire les temps

d’immobilisation de DM en cas de panne et permettra aussi de favoriser

la connaissance des DM par les techniciens, d’où une

rapidité et une efficacité accrues dans les

dépannages.

5.

Opérations de maintenance préventive

La

maintenance préventive est une action qu'on mène dans le

but de prévenir les défaillances d'équipements.

Son organisation au Centre Hospitalier Laennec de Creil comme

dans d’autres milieux hospitaliers demeure un sujet d'actualité.

La qualité des soins, la sécurité, la

réglementation et les contraintes budgétaires sont autant

d'éléments qui justifient aujourd'hui

l'intérêt que les services biomédicaux hospitaliers

doivent accorder au préventif.

L'expérience acquise, bien

que modeste, montre que l'on peut minimiser les coûts globaux de

maintenance par la maintenance préventive. Le milieu hospitalier

est un milieu sensible et complexe. Toute initiative, comme organiser

le préventif, peut donc s'avérer difficile car il faudra

tenir compte de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément

d'ordre technique. La méthodologie de mise en place est tout de

même classique et les points essentiels sont: l'analyse du

système de maintenance existant, la définition de la

charge de maintenance et les moyens, l'élaboration de

procédures de maintenance et de gestion des interventions, le

suivi et l'évaluation par le biais d'un tableau de bord avec des

indicateurs simples et pertinents.

Pour pallier à ces contraintes, et optimiser ses

activités quotidiennes, le service biomédical s’aide du

logiciel de GMAO pour gérer toute les Opérations de

Maintenance réalisées sur le parc de DM de

l’hôpital.

5.1.

Interventions et Rapports

En cas de panne du DM, le service de soins appelle le service

biomédical pour intervention ou amène le dispositif

à l’atelier :

• Le technicien

crée une fiche d’intervention associée automatiquement

à un numéro d’intervention dans la GMAO

• Edition d’un bon de travail qu’il donne au service

concerné. Ce bon comprend les informations essentielles telles

que le n° d’intervention, le n° d’équipement, le type,

la marque, le motif de l’appel ou du dépôt de l’appareil,

le service utilisateur détient alors les informations

suffisantes pour éventuellement interroger le service

biomédical sur l’évolution de l’intervention.

• Après réparation ou la MP ou le

contrôle édition du rapport d’intervention où

il décrit tout ce qu’il a fait ainsi que les pièces de

rechange utilisées .Rentre tout dans la GMAO, fait signer

la copie au responsable de soins utilisateur de ce DM. le rapport

d’intervention est classé en définitive.

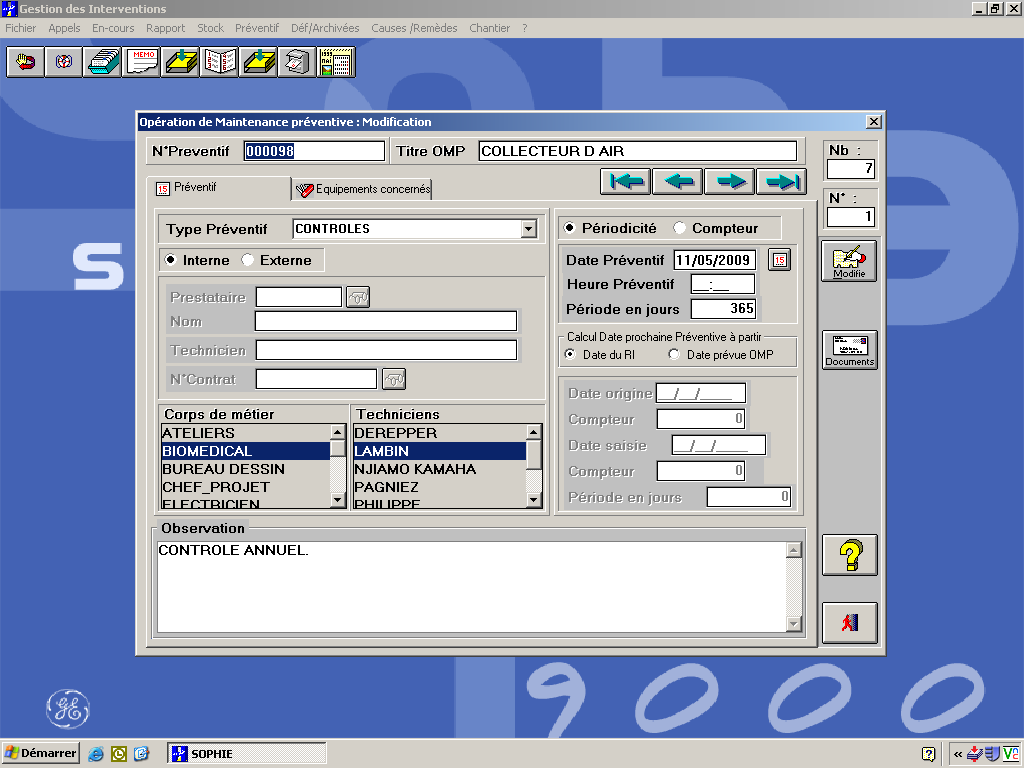

Réalisation

d’une Opération de Maintenance Préventive dans le GMAO

Pour remplir une Operations de Maintenance Préventive,

dans Sophie :

- Commencer par donner le numéro de cette OMP,

- Préciser le type de maintenance (interne ou externe),

- Préciser la périodicité (Semestrielle,

Annuelle ou tous les 5 ans),

- Préciser le prestataire et la date de la prochaine

maintenance préventive,

- Enfin à partir des recommandations du fabricant on

doit préciser ce qu’on a fait, s’il s’agit d’une

révision, calibration, … il faut le mentionner dans la

rubrique « Observation »

Maintenance Préventive en

retard

La GMAO

permet de faire apparaître les MP en retard. Ce retard peut

être en partie dû à un mauvais remplissage de

SOPHIE. L'outil est en plus utilisé depuis peu pour cette

fonctionnalité, auparavant les maintenances préventives

étaient gérées comme toutes les autres

interventions. L'idée serait d'exploiter l'outil qui est

à disposition et apporte de nombreux avantages pour le suivi des

MP. Pour aboutir à cette utilisation au quotidien il faut

d'abord mettre en place une formation en interne et nommer un

technicien référent pour veiller à la bonne

utilisation et refaire des formations périodiques. Un

remplissage correct et exhaustif de la GMAO garantira un meilleur suivi

des MP et une meilleure maîtrise des coûts.

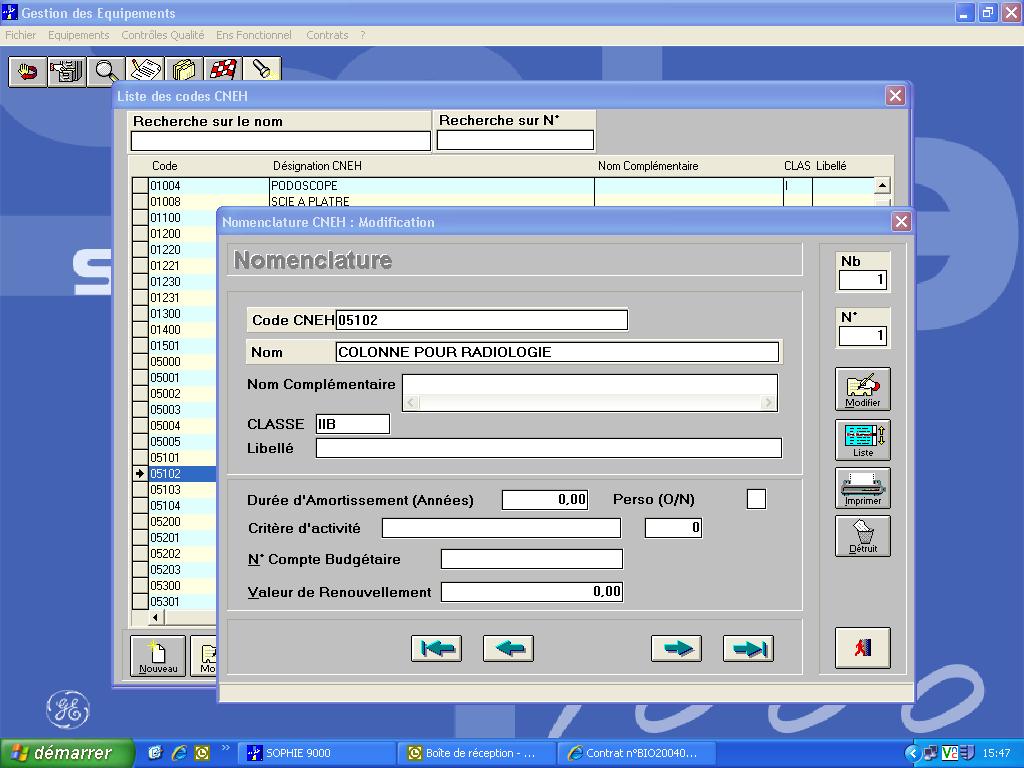

IV. DISCUSSION

• la criticité calculée par la

méthode PIEU pourrait être inscrite dans la fiche du CNEH

dans SOPHIE ce qui permettrait d'extraire rapidement et de

manière exhaustive les équipements de criticité

élevée

• La criticité « CR »

servira pour outil d’aide à la mise en place et planification

des OMP.

• La criticité de l’équipement devrait

être calculée lors de son acquisition, ce qui

permettra d’associer ou pas l’équipement à une OMP.

V. CONCLUSION

• Ce stage pratique effectué du 14 avril au 26

juin 09 dans les locaux du Centre Hospitalier Laennec de Creil m’a

fait découvrir, participer et réaliser des taches

assignées à un responsable d’atelier technique, comme la

préparation et la participation à des réunions qui

m’ont permis de découvrir l’ambiance de travail et les objectifs

à atteindre dans ces conditions.

• Les objectifs et attentes visées lors de ce

stage ont presque tous été atteints.

• D’autres part la qualité des soins, la

sécurité, la réglementation et les contraintes

budgétaires sont autant d'éléments qui justifient

aujourd'hui l'intérêt que les services biomédicaux

hospitaliers doivent accorder au préventif.

• Le milieu hospitalier étant un milieu

sensible et complexe, toute initiative comme l'organisation

préventive, peut donc s'avérer difficile car il faudra

tenir compte de plusieurs facteurs qui ne sont pas forcément

d'ordre technique.

SIGLE

DM : Dispositif Médical

MP : Maintenance

Préventive

GMAO : Gestion de Maintenance

Assisté par Ordonnateur

SBM : service Biomédical

CH : Centre Hospitalier

OMP : Opération de

Maintenance Préventive

CSP : Code de la Santé

Publique

CEE : Communauté

Economique Européen

EEE : Espace Economique

Européenne

CE : Conformité

Européenne

AFSSAPS : Agence

Française de Sécurité Sanitaire des Produits de

Santé.

ECG : Electro Cardio Graphe

ECME : Equipement de

Contrôle de Mesure et d’Essaie

TTC : Toute Taxe Comprise

TSBH : Technicien

Supérieur Bio- Médical

CQ : Contrôle

Qualité

BIBLIOGRAPHIE

SITES :

1. Site drager :

http://www.drager-medical.com

2. Site fresenius Vial :

http://www.fresniusvial.fr

3. Site datex ohmed :

http://www.datex-ohmeda.fr

4. Site Karl storz:

http://www.karlstorz.de

5. Site erbe :

http://www.erbe-md.de

6. Site afnor :

http://www.afnor.fr

7. Site Drass Midi-Pyrénées :

http://www.midipy.sante.gouv.fr

8. Site association AFIB:

http://www.afib.asso.fr

OUVRAGE :

Guide des Bonnes Pratiques en Etablissement de Santé

Genèse et Contenu

Gilbert Farges

Support de cours

TSIBH

Université de Technologue de Compiègne

Résolution de problèmes

Gilbert Farges

Support de cours

TSIBH

Université de Technologue de Compiègne

LES PRINCIPAUX Outils en Qualité

Gilbert Farges

Support de cours

TSIBH

Université de Technologue de Compiègne

Maintenance et assurance qualité dans un milieu hospitalier

Maintenance et Gestion de la Qualité.

François Thibault

Support de cours

TSIBH

Université de Technologue de Compiègne

RAPPORT DE

STAGE :

Définition d’une stratégie de maintenance

biomédicale basée sur une analyse de risques.

Stéphanie ROUSSELIN

Rapport de stage 2005-2006

MASTER Management des technologies en santé.

Université de Technologue de Compiègne

Marquage CEE et codes CNEH outils de synthèse au service de

maintenance

Goddilière Patric

Rapport de stage2003-2004

SPIBH

Université de Technologue de Compiègne

Controle qualité des Pompes à Perfusion et Nutrition

Sylvain NJIAMO KAHAMA

Rapport de stage de Master Ingénierie Pour la Santé

2007

Université Claude Bernard de Lyon 1

IMAGES

[a], [b], [c]: Photos prises au

CH Laennec Creil

ANNEXES

FEUILLE

DE CALCULE DE LA CRITICITE DES EQUIPEMENTS DE CLASSE IIb

PAR LA METHODE PIEU

|

DESIGNATION |

PAR LA METHODE

P I E U |

|

|

P |

I |

E |

U |

CR |

| Monitorage |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Bistourie

électrique |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Lumière

froide |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Manodetendeur

pour bouteil à gaz |

1

|

1 |

2 |

1 |

4

|

| Pompe à

perfusion |

1 |

2

|

2 |

1 |

2 |

| Pousse seringue |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Néopuff |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Humidificateur |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Incubateur de

transport |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Incubateur

Ouvert |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Inubateur

Fermé |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Ventilateur

pulmonaire |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Table de

réanimation neonatale |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Electrocardiographe |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Evaporateur

d'anesthesie |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Module de gaz |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Defibrillateur |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,01 |

| Fibroscope |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Aspirateur

médicaux chirurgicale |

2 |

2 |

2 |

2 |

16 |

| Insuflateur

pour endoscopie |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Ureto renoscope |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| lithotriteur

intracorporel |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

| Instrumentation

chirurgicale |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Cryode

chirurgicale |

1 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Phacoemulsificateur |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| lit

fluidisé |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Osmoseur |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Generateur /

moniteur indivuduel d' hemodialyse |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Reseau d' image |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Module ECG |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| pompe à

nutrition |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

| Module PICCO |

0,01 |

1 |

2 |

1 |

0,02 |

|

ZONE DE RISQUE

|

CNEH

|

CR

|

DESIGNATION

|

|

|

32501

|

0,02

|

Défibrillateur

|

|

|

15901

|

0,02

|

Monitorage

|

|

|

36301

|

0,02

|

Bistouri électrique

|

|

|

32600

|

0,02

|

Néo puff

|

|

|

32603

|

0,02

|

Incubateur de transport

|

|

|

32604

|

0,02

|

Incubateur Ouvert

|

|

|

32601

|

0,02

|

Incubateur Fermé

|

|

|

32201

|

0,02

|

Ventilateur pulmonaire

|

|

|

32602

|

0,02

|

Table de réanimation

néonatale

|

|

|

15101

|

0,02

|

Electrocardiographe

|

|

|

32002

|

0,02

|

Evaporateur

d'anesthésie

|

|

|

37014

|

0,02

|

Insufflateur pour endoscopie

|

|

|

36700

|

0,02

|

Instrumentation chirurgicale

|

|

|

36502

|

0,02

|

Cryode chirurgicale

|

|

|

32413

|

0,02

|

générateur

pour matelas chauffant

|

|

|

36908

|

0,02

|

Phacoémulsificateur

|

|

|

54105

|

0,02

|

lit fluidisé

|

|

|

48805

|

0,02

|

Osmoseur

|

|

|

40001

|

0,02

|

Générateur /

moniteur individuel d'hémodialyse

|

|

|

60500

|

0,02

|

Réseau d'image

|

|

|

32007

|

0,02

|

Module ECG

|

|

|

32405

|

0,02

|

pompe à nutrition

|

|

|

32012

|

0,02

|

Module PICCO

|

|

|

32410

|

0,02

|

Réchauffeur de

perfusion/transfusion

|

|

|

44602

|

0,02

|

lithotriteur intracorporel

|

|

|

37002

|

2

|

Lumière froide

|

|

|

32401

|

2

|

Pousse seringue

|

|

|

32402

|

2

|

Pompe à perfusion

|

|

|

32204

|

2

|

Humidificateur

|

|

|

32005

|

2

|

Module de gaz

|

|

|

37001

|

2

|

Fibroscope

|

|

|

37011

|

2

|

Urétéro

rénoscope

|

|

|

1501

|

4

|

Manodétendeur pour

bouteille à gaz

|

|

|

32301

|

16

|

Aspirateur médicaux

chirurgicale

|