|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous

avez des raisons de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part .

L'objectif de la présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

Contrôle

Qualité en échographie avec élaboration d'un

Travail Pratique.

|

Dominique

FRANCOISE

|

François NILINGIYIMANA |

|

Christophe

VILA

|

|

|

RESUME

Ce

projet

nous a permis de nous intéresser à l’aspect du

contrôle qualité sur les dispositifs médicaux que

sont les échographes.

Après avoir fait un bref rappel sur

l’historique et le fonctionnement des ultrasons et en s’appuyant sur

des textes existants (décrets et normes en vigueurs) ainsi que

nos recherches sur les Equipements de Contrôle de Mesures et

d’Essais (ECME) à savoir les fantômes de tests

échographiques et appareils de sécurité

électrique, nous avons analysé les contrôles

qualité existants et proposé nos axes

d’améliorations à travers la création de notre

propre fiche afin d’aboutir à la mise à jour du T .P

d’échographie existant, pour la formation de futurs techniciens.

mots

clés:

Contrôle qualité, Echographe, Fantômes,Travail

Pratique,Test électrique,Sonde.

|

|

ABSTRACT

This project

allowed us to be interested in the quality control aspect

of the ultrasound scans,medical devices.

After having

exposed a brief reminder of the history and the fonctioning of

ultrasounds with references to existent texts (operatational decrees

and standards) and thanks to our research in «Equipements de

Contrôle de Mesures et d'Essais » (ECME or Tests and

mesures control equipments), that is to say the phantoms of ultrasound

scan tests and electrical security devices, we have analysed the

existing quality control tests and proposed our way of improvement by

creating our own data sheet in order to update

the existing ultrasound scan pratical work used in the training of the

to-be

technicians.

Key words :Quality control,Echograph,Phantom,Work

Practice,Electrical test,Probe.

|

Remerciements

Nous tenons à remercier,

Monsieur Gilbert FARGES, Monsieur

Pol-Manoël FELAN et Monsieur Alain DONADEY notre tuteur de projet

pour leurs compétences, leur aide, leurs conseils et leur

soutien à la réalisation de ce projet d’étude

ainsi que monsieur Meimoun (Cardiologue du Ch. Compiègne)

Monsieur Winninhger (Ingénieur Biomédical) pour leurs

précieux renseignements.

Nous tenons également à remercier toutes les personnes

ayant pris le temps de répondre à notre questionnaire

ainsi qu’aux sociétés que nous avons sollicitées.

Sommaire

Introduction

Ce projet va nous permettre de

nous intéresser à l’aspect du contrôle

qualité sur les dispositifs médicaux que sont les

échographes.

Après avoir fait un bref rappel sur

l’historique et le fonctionnement des ultrasons et en s’appuyant sur

des textes existants (décrets et normes en vigueurs) ainsi que

nos recherches sur les Equipements de Contrôle de Mesures et

d’Essais (ECME) à savoir les fantômes de tests

échographiques et appareils de sécurité

électrique, nous allons analyser les contrôles

qualité existants et proposer nos axes d’améliorations

afin d’aboutir à la mise à jour du T .P

d’échographie, pour la formation de futurs techniciens.

1.

L’échographe

et

son

contrôle

qualité

1.1.

Historique

et

rappel

de

fonctionnement

Les

phénomènes

de

piézo-électricité,

générateurs

d'ultrasons,

ont

été

découverts

en

1880

par

Pierre

Curie

et

son

frère

Jacques.

Pendant

la

Seconde

Guerre

mondiale

et

grâce

à

l'électronique

qui

permet

de

brèves

impulsions,

on

assiste

à

la

naissance

du

sonar.

Ce

n'est

qu'en 1957, au Royaume-Uni,

qu’apparaît le premier

dispositif à balayage manuel permettant l’examen du corps

humain, par réflexion

des ultrasons (échographie).

[1]

L'utilisation

des ultrasons dans le domaine médical, comme méthode de

diagnostic constitue

l'échographie. Lorsque le faisceau d'ultra-sons passe d'un

milieu dans un

autre, au niveau de leur interface, il se trouve

réfléchi, permettant de

recueillir un écho. [1]

1.2.

L'évolution

et

les

différentes

applications

d'un échographe.

Depuis

l'apparition

de

l'échographe,

d'énormes

progrès

sont

apparus.

En

effet,

actuellement

grâce

notamment

aux

différents

modes

échographiques

(Mode

A,

B,

TM,

harmonique,

3D

voire

4D)

de

multiples

applications

s'offrent

aux

échographes

selon

leur

spécificités.

Grâce

à la miniaturisation et

à l’amélioration des technologies, nous pouvons voir

apparaître depuis quelques années, des modèles

réduits voire portatifs avec des caractéristiques

similaires à de gros systèmes.

De plus,

sachant que l'utilisation des ultrasons est totalement non-invasive

cela permet de pouvoir réaliser des échographies en toute

tranquillité et sureté pour les patients (hormis la

possible présence d'artefacts sur l'échographie). C'est

pour cette raison que c'est en gynécologie (obstétrique)

que l'utilisation des ces ultrasons est énormément

utilisée (plusieurs échographies sont d'ailleurs

obligatoires pour chaque grossesse).

En plus de

l'application sur les futures mamans, nous pouvons également

grâce aux échographes, réaliser une multitude

d'examens qui peuvent parfois éviter des IRM ou scanners, plus

couteux avec des délais plus longs et non sans dangers pour le

corps humain.

Ces

applications peuvent être les suivantes :

- Échographie gynécologique et

obstétricale

- Échographie de l'appareil

locomoteur (muscles-tendons)

- Échographie vasculaire + Doppler

- Échographie cardiaque (ou

échocardiographie)

1.3.

Les

limites

des

ultrasons

Outre le fait que les ultrasons soient totalement inoffensifs

pour les patients, il n’est pas possible de réaliser certaines

applications avec un échographe.

En effet, les

ultrasons sont partiellement absorbés ou réfléchis

par les matières qui sont traversées, donc les

signaux perdent de leur efficacité lorsque l’exploration est

profonde.

Lors d’une

échographie, si des tissus trop compacts comme les os, la

présence d’air ou bien par exemple chez des sujets obèses

(la couche lipidique étant importante) les ultrasons ne peuvent

pénétrer.

Les limites

des ultrasons dépendent également des compétences

des praticiens, c’est pour cela que leur remise en question et leurs

formations sont de la plus haute importance.

1.4.

Contexte

et

situation

12

000

échographes présents en France dans les

établissements de santé en 2010.

La

société Philips, une des leaders dans ce domaine,

nous a communiqué leurs chiffres de leur part de marché

qui est de 34% ainsi que le nombre de dispositifs en fonctionnement

à ce jour (4000 DM).

Ce qui nous

emmène sur une estimation de 12000 dispositifs installés.

D’autres marques que nous avons contactées nous ont

confirmé ce chiffre (Siemens et General Electric).

Résultats

d’enquête

auprès d’ingénieurs, techniciens et

fabricants.

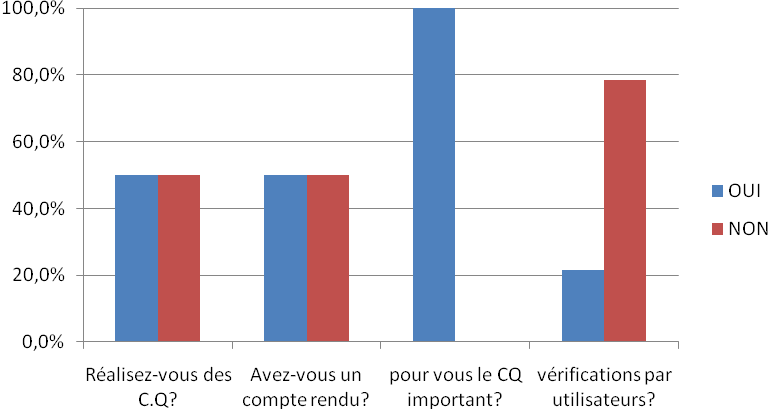

Figure 5

Résultats

de l’enquête

Figure 5

Résultats

de l’enquête

Suite à

l’enquête que nous avons pu réaliser (ANNEXE

1) portant

sur huit questions, nous avons pu constater que peu de contrôle

qualité sont réalisés. Cependant, les parties

prenantes jugent important que le contrôle qualité doit

être effectué, comme l’on peut le constater (100% des

résultats à cette question).

« Comme

en témoigne la proposition d’AcBUS établie à la

fin de l’année 2003 par leurs syndicats, les professionnels sont

unanimement demandeurs d’une démarche qualité nationale,

reconnue.

Cette nécessité de

santé publique est

également un facteur d’estime personnelle, favorisant

l’investissement professionnel ».

Suite à ceci

et au rapport paru en 2005 (suite à une demande de Mr Kouchner)

certaines recommandations pour une démarche qualité sont

apparues pour les examens obstétricaux : [2]

« Il est recommandé de

faire une étude

corrélant les caractéristiques techniques des appareils

et leurs performances cliniques. En attendant, le Comité

Technique retient les critères suivants :

- Echographe de moins de 7

ans,

- Disposant du Doppler pulsé et d’un

ciné-loop d’une capacité d’au moins 200 images,

- Au moins deux sondes, dont une sonde

endo-vaginale,

- Registre de maintenance ». [2]

Un décret

oblige les exploitants à maintenir et contrôler leurs

dispositifs : Décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001

relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle de

qualité des dispositifs médicaux.[3]

Arrêté

du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis

à l’obligation de maintenance et au contrôle de

qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3

du code de la santé publique.[4]

En

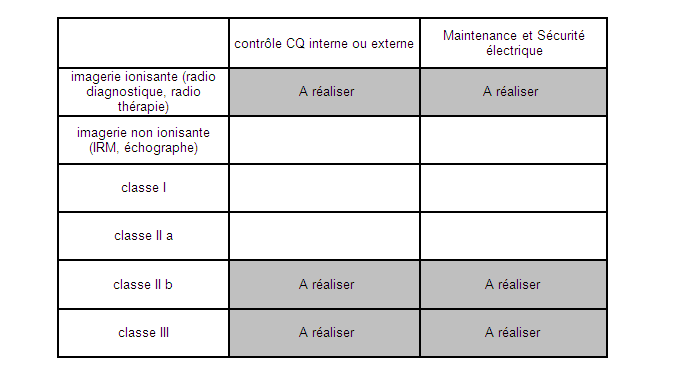

résumé, l’arrêté du 3 mars 2003 fixe une

liste de dispositifs médicaux à contrôler. Cette

liste classe les appareils en quatre grandes familles :

- Classe I degré de risque faible

- Classe II a degré de risque moyen

- Classe II b potentiel de risque

élevé

- Classe III potentiel de risque

très sérieux

Seulement la classe II b et

III plus les appareils

ionisant sont obligatoires. Les échographes avec leurs

sondes étant des appareils de classe II a ne sont pas soumis

à cette obligation.Récapitulatif

des

obligations

:

Figure

6

Récapitulatif

des

obligations

de

maintenance [5]

Quelques

normes

relatives

à

l’échographe

:

- GA S99-173 (2004-12-01) Gestion des

risques liés à l'exploitation des échographes dans

les établissements de santé.

- NFC 74-010: sécurité

électrique.

- NFC 74-335: règle de

sécurité, de fonctionnement et performance des appareils

à ultrasons.

- NFC 74-336: classification des

applications diagnostiques spécifiées.

- NFC 74-337: suivi de la qualité

des installations d’échographie.

- Les

échographes doivent

répondre aux normes CEI 60601-1 et CEI 60602-1-1

1.5.

L’analyse

des

risques

simplifiée

selon

la

norme

GA

S99-173

:

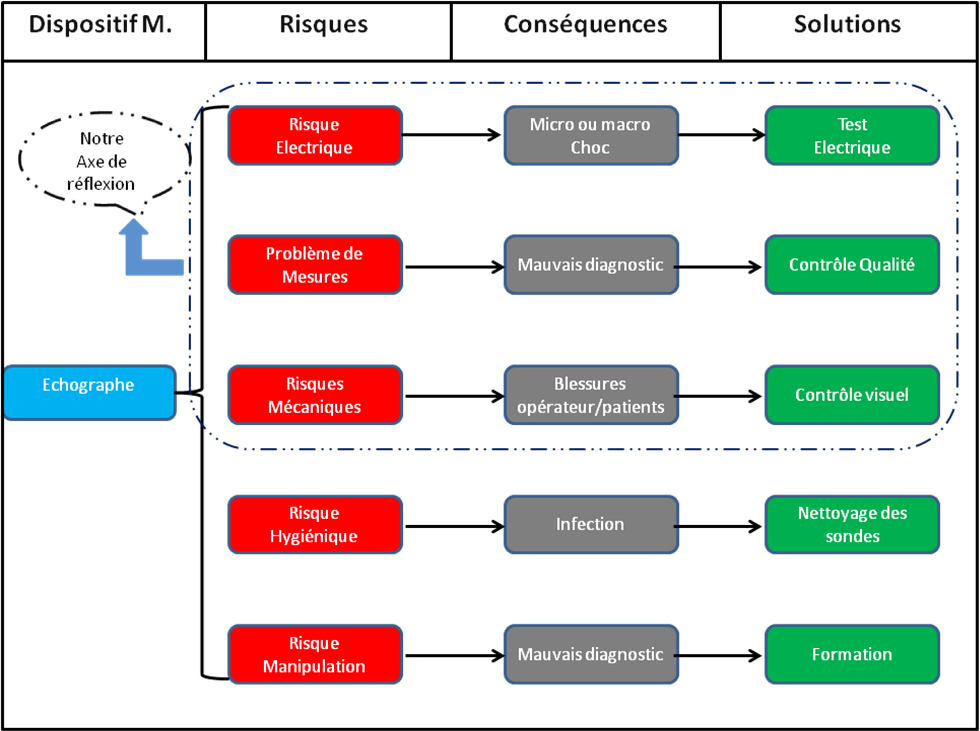

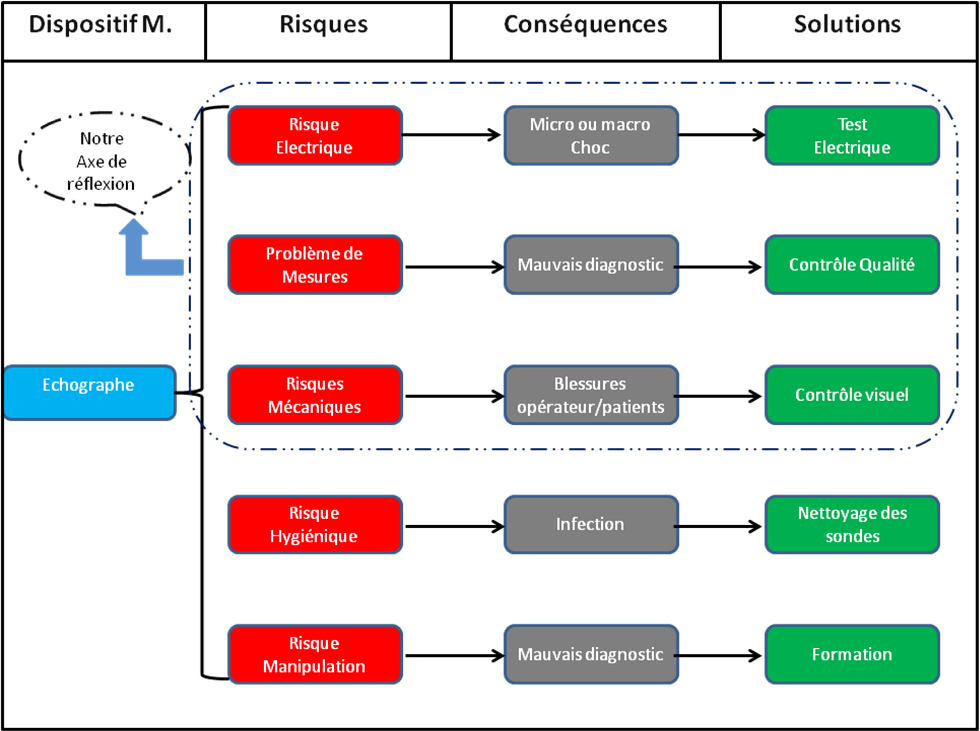

Figure 7

Analyse des risques

Suite à notre logigramme

nous pouvons déterminer cinq risques majeurs qui peuvent

affecter le patient lors d’un examen :

- Risque électrique :

peut survenir par une défaillance des sondes utilisées ou

sur l’enveloppe de l’appareil lui-même. Cela se traduit par un

courant de fuite qui traverse le patient ce qui pourrait

entraîner un choc sur le patient pouvant aller jusqu’à son

décès. La solution à ce risque et d’effectuer

périodiquement des tests de sécurité

électriques sur l’ensemble du dispositif et de ne jamais

utiliser des sondes qui paraissent en mauvais état.

- Problème

de

mesures : Les mesures obtenues pourraient en effet ne pas

correspondre à la réalité. Le diagnostic patient

serait faussé ce qui aurait pour conséquence des

interventions inutiles (exemple : sur un fœtus, l’épaisseur

nucale est réalisée ce qui permet de déceler une

éventuelle trisomie 21. Si la mesure venait à être

erronée la grossesse pourrait-être interrompue alors que

le fœtus était normal). Le contrôle qualité de

l’imagerie peut palier à ce risque.

- Risque

mécanique : tout risque de blessures corporelles

entrainées par le mauvais fonctionnement ou la rupture de

certains éléments de l’échographe. Exemple : si

une roulette venait à se rompre, l’appareil pourrait basculer

sur le patient ou l’opérateur. C’est pour cette raison qu’un

contrôle visuel de ces différents éléments

est indispensable.

- Risque

hygiénique : Si les sondes ne sont pas nettoyées

et désinfectées correctement cela pourrait entrainer chez

le patient un risque d’infection nosocomiale. Pour neutraliser ce

risque il faut procéder au bon nettoyage des sondes (selon les

recommandations du CLIN) en utilisant des produits adaptés.

- Risque de

manipulation : l’examen échographique est

opérateur dépendant, donc influencé par les

manipulations et interprétations de l’utilisateur. C’est pour

cela que les échographistes doivent suivre une formation

spécifique et faire des remises à niveau. Exemple :

l’arrivée d’un nouvel échographe dans un service ou de

nouvelles fonctionnalités proposées par le dispositif.

Suite

à

cette

analyse

nous

allons

nous

préoccuper

des

trois

risques

sur

lesquels

les

acteurs

biomédicaux

sont

mis

à

contribution.

Les

solutions identifiées à ces problèmes sont les

suivantes :

- Réaliser un Contrôle Qualité

- Réaliser le test de Sécurité Electrique

- Procéder au Contrôle Visuel de

l’intégrité matérielle du dispositif

médical.

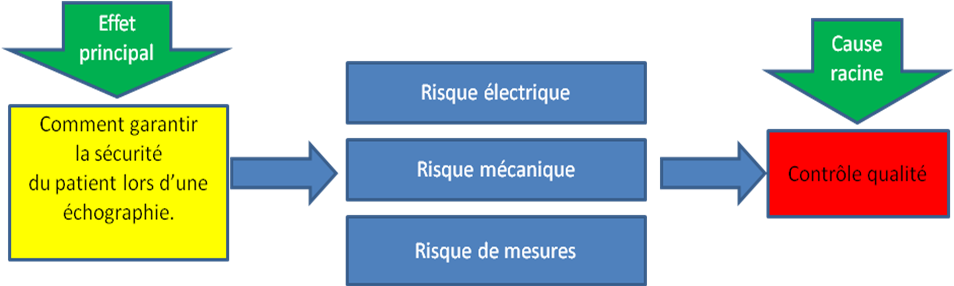

Comment

garantir

la

sécurité

du

patient

?

C’est en

faisant un contrôle qualité que nous allons

pouvoir palier à ces différents risques.

1.6.

Enjeux

et

problématique

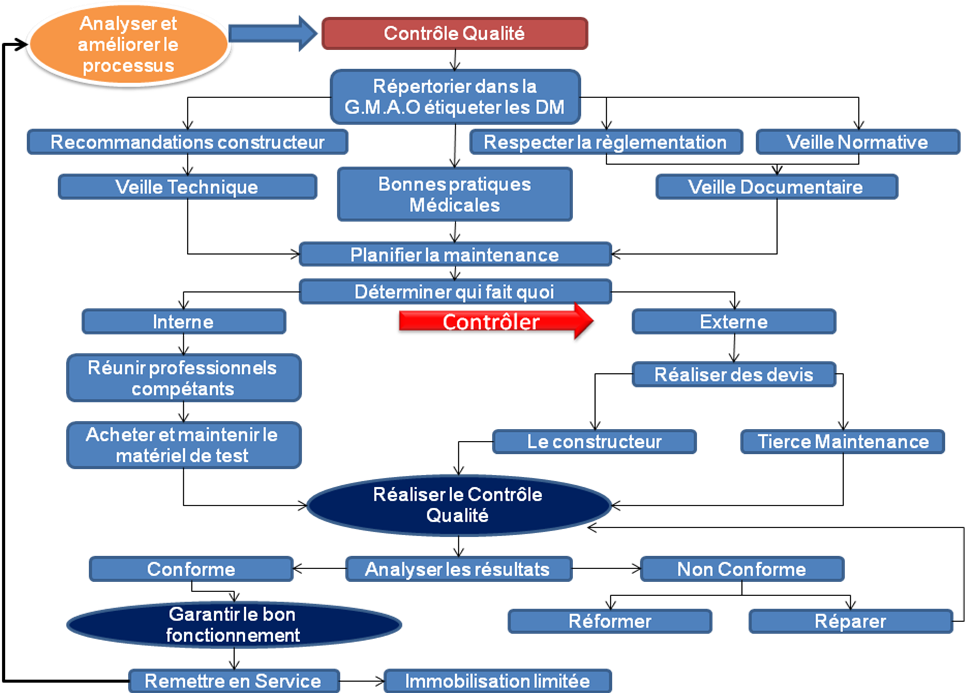

La

première démarche à effectuer sur le dispositif

doit être d’étiqueter et de le répertorier dans une

G.M.A.O afin de pouvoir planifier une maintenance. Il est

préconisé à la mise en service du dispositif, de

réaliser un contrôle de performances et de

sécurité afin de garantir la sécurité aux

patients.

Le

service biomédical doit s'appuyer sur les recommandations

constructeur et les réglementations et normes en vigueurs pour

effectuer les interventions.

Les

techniciens biomédicaux peuvent adhérer à des

associations (telle que l’AFIB, AAMB, ATD etc.) ce qui leur permet de

connaître les nouveautés car notre rôle est de

conseiller, d’informer, de former, de choisir le bon matériel.

Ces

contrôles peuvent être réalisés soit en

interne soit en externe (par le constructeur ou une tierce

maintenance). Cette décision appartient au service

biomédical en fonction des moyens qui lui sont attribués

par l'établissement.

Analyser

les résultats du contrôle qualité : soit ils sont

conformes et l'appareil peut être remis en service, soit ils sont

non conformes et le dispositif doit être réparé (et

à nouveau contrôlé) ou reformé.

Analyser son processus d’action afin d’améliorer en permanence

ces pratiques.

Les

conséquences d'une mauvaise maintenance sur de tels dispositifs

peuvent être problématiques. Car, si un dispositif ne

permet pas de déceler une pathologie ou au contraire de

détecter une anomalie inexistante, alors les conséquences

pour le patient peuvent être graves (maladie qui évolue ou

intervention inutile) et celui-ci serait en droit de demander des

dédommagements pour les préjudices subits.

Il en

suivrait pour l'établissement une lourde charge

financière qui aurait pu être évitée ainsi

qu’un impact sur sa notoriété.

Nous tenons à rappeler qu’il

n’y a pas

d’obligation de contrôle qualité sur ce dispositif.

Alors comment persuader les services économiques de financer ces

actions:

- Pour assurer la fiabilité des examens pour le patient

- Pour éviter une erreur médicale

- Pour justifier sa politique de démarche des bonnes

pratiques biomédicales

- A la demande des praticiens.

1.7.

Objectifs

:

1.7.1.

Réalisation

d’un

contrôle

qualité

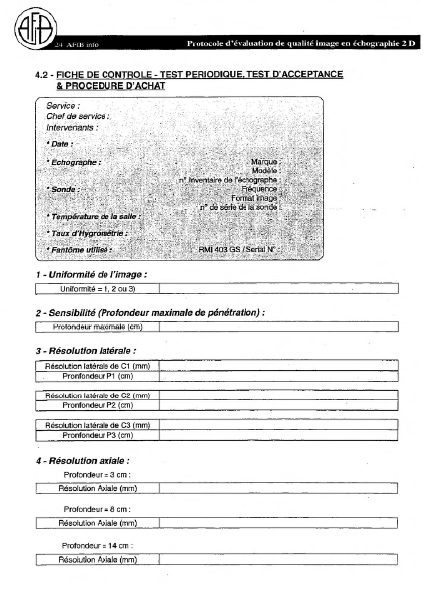

Notre

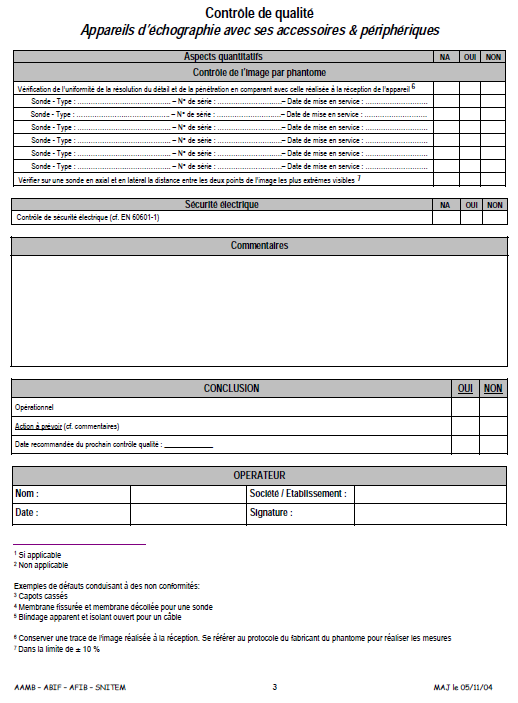

objectif sera d’analyser la fiche type du contrôle qualité

éditée par l'AFIB et de proposer d’éventuelles

améliorations. (ANNEXE 2)

[7]

Sans perdre de

vue les objectifs principaux du contrôle qualité :

- Garantir les résultats

pour le patient

- Mettre à disposition de

l’utilisateur un dispositif fiable

- Valider le travail du service

biomédical.

Tout ceci nous

mène à réfléchir sur la marche à

suivre pour réaliser ces objectifs.

1.7.2. Mise en place d’un T.P

La mise en place d’un T.P va permettre de former les

techniciens à la manipulation des échographes et donc de

leur permettre de réaliser des contrôles qualité.

2.

Les

paramètres

à

mesurer

2.1.

Le

matériel

à

utiliser

Pour

garantir la qualité de l’image nous

devons contrôler les points suivants au moyen de fantômes

et équipements électriques adaptés.(voir tableau

récapitulatif ci-dessous et Annexe 5). Ces ECME doivent être

contrôlés selon la périodicité

préconisée par le fournisseur.

Figure 10

Récapitulatif

des ECME Retour texte

paragraphe 2.4

Figure 10

Récapitulatif

des ECME Retour texte

paragraphe 2.4

2.2. Que

doit-on mesurer, pourquoi ?

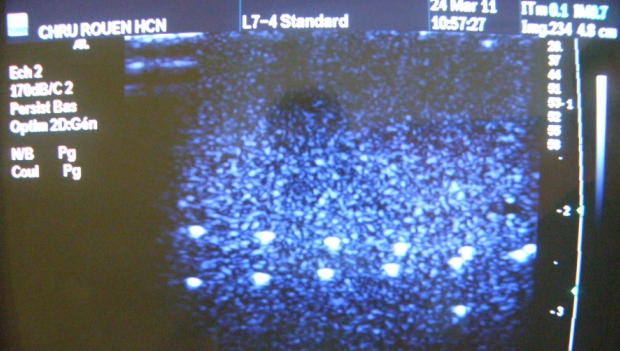

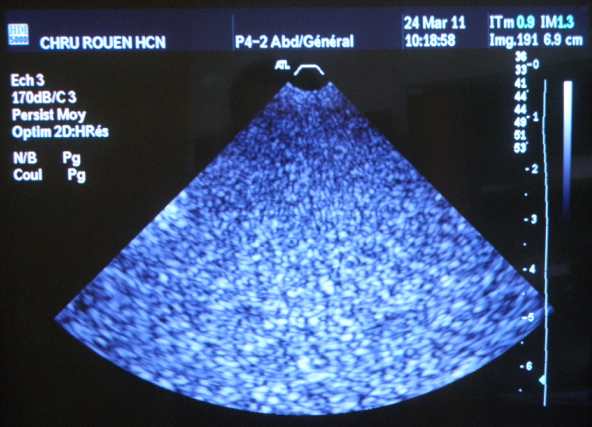

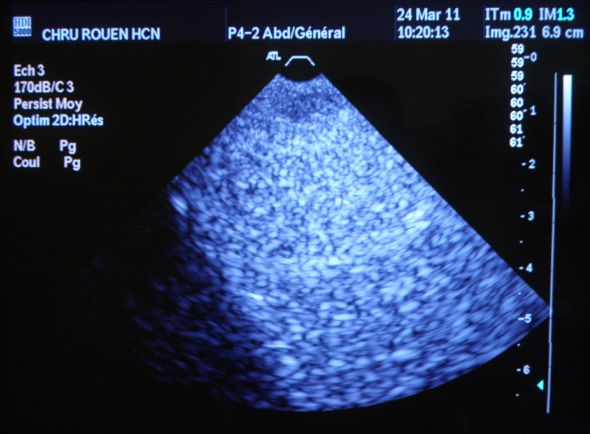

- L’uniformité

de

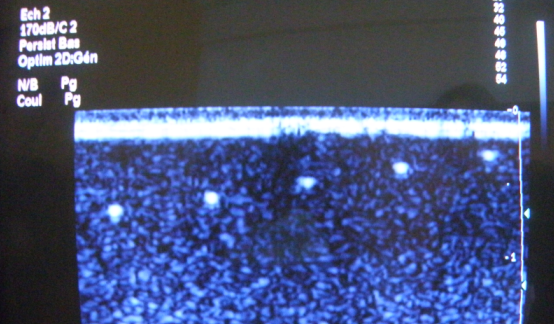

l’image : visualiser à l’écran

l’uniformité de l’image en tous points du champ de vision. (cf.

images ci-dessous). Une image non uniforme laisserait apparaître

des lignes verticales parasites ou zone sombre qui auraient

probablement pour cause un dysfonctionnement de certains transducteurs.

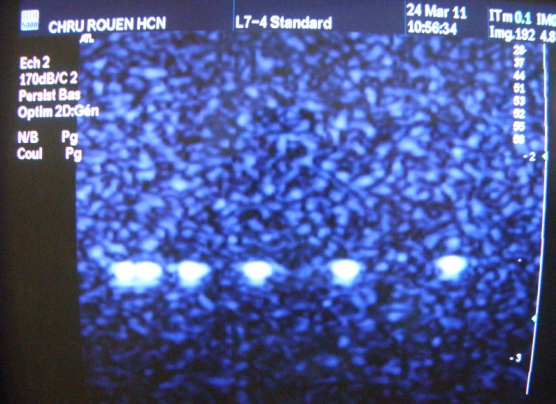

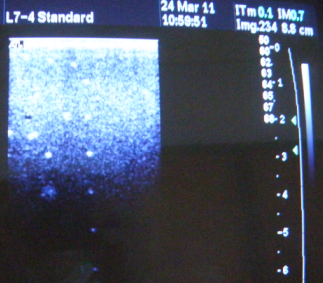

- La profondeur

de pénétration permet de définir la

profondeur maximale d’exploration (dépend des

caractéristiques de chaque sonde).Pour notre exemple ci-dessous

elle correspond à la zone la plus claire.

Figure 13

Profondeur de

pénétration

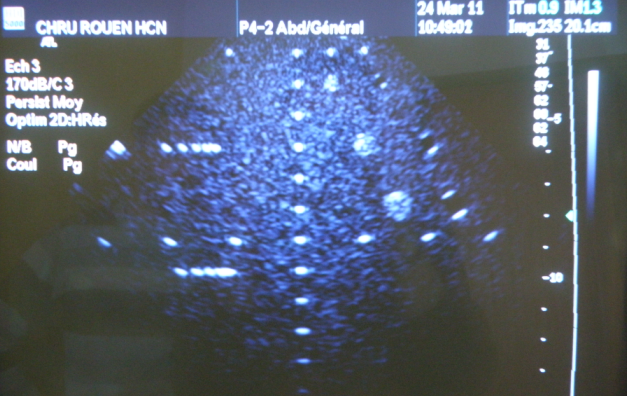

- La

résolution spatiale (résolution latérale et

axiale) : La résolution est la plus petite distance entre deux

objets situés sur un même plan de coupe. Soit de

façon perpendiculaire à l’axe du faisceau ultrasonore

pour la résolution latérale soit de façon

parallèle pour la résolution axiale. Cette distance

s’exprime en millimètre.

Figure 14

Résolution Axiale

Figure

15

Résolution

Latérale

- La

linéarité

spatiale (latérale et axiale) :

permet de contrôler que la mesure faite à l’écran

corresponde à la réalité. Choisir deux points

distincts sur l’axe des ordonnées et contrôler que cette

distance corresponde à la valeur donnée par le

fantôme. Faire de même avec l’axe des abscisses.

Figure 16

Linéarité spatiale

Figure 16

Linéarité spatiale

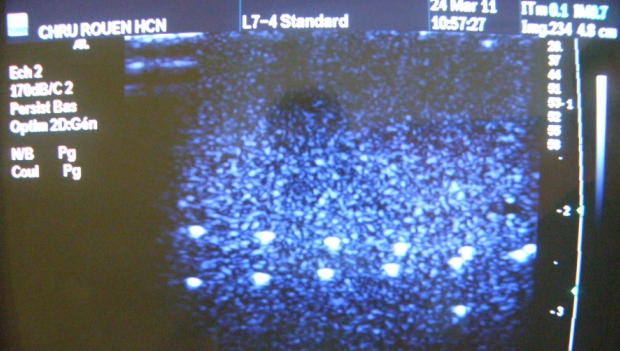

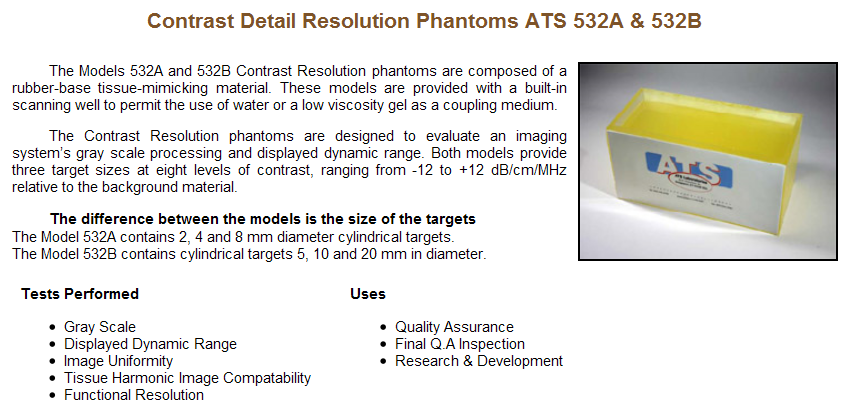

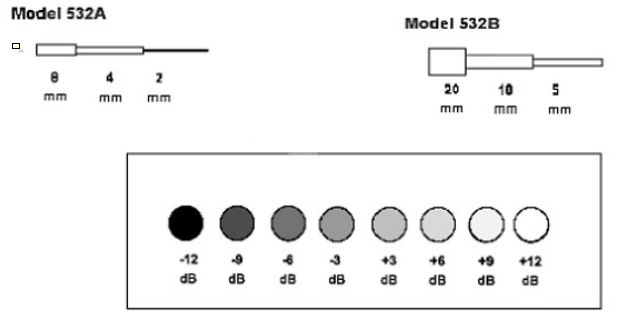

- La mesure de

l’échelle de gris : Nous permet de déterminer pour

chaque sonde les tissus d’impédance différente.

Figure

17

Echelle

de

gris

à

-

12

Db Figure 18 Fantôme de

résolution

en contraste ATS 532A

Figure

17

Echelle

de

gris

à

-

12

Db Figure 18 Fantôme de

résolution

en contraste ATS 532A

- Test de

déformation d’image : Sélectionner sur

l'écran le plus petit kyste qui peut être visualisé

et faire l'évaluation de la structure kystique selon les

critères suivants:

-

FORME:

Mesurer

la

hauteur

et

la

largeur

du

kyste,

- BORDURES:

Les bordures du kyste doivent être bien définies,

- TEXTURE:

L'intérieur du kyste ne doit pas transmettre de signal

ultrasonore (ci-dessous les kystes qui normalement devraient être

ronds).

- Largeur de

coupe : pour déterminer le champ de vision dans la

largeur de la sonde.

- Test de sécurité

électrique : Avec un testeur électrique mesurer

les paramètres suivants :

o

Résistance de protection à la terre.

o Courant de fuite mesuré à la

terre.

o Courant de fuite mesuré à

travers l’enveloppe.

o Courant de fuite mesuré au patient (attention il faut mettre du gel sur les

sondes et les envelopper avec un film conducteur, type papier aluminium

afin de reconstituer les conditions réelles d’utilisation).

A réaliser pour les sondes externes (BF) et les sondes internes

(CF). Seules les grandeurs de courants de fuites sont

différentes.

2.3.

Contrôle qualité

existant et propositions d’améliorations

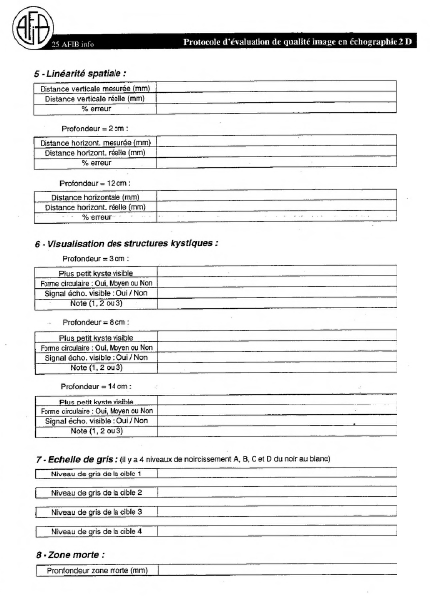

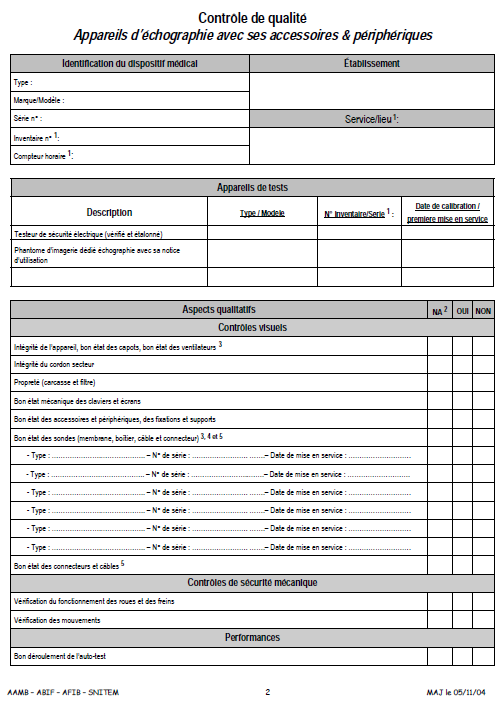

Des supports déjà réalisés sont disponibles

sur Internet par certaines associations ou par des organisations

médicales. Ces supports ont été

réalisés par des pairs de la profession et sont de par ce

fait, directement utilisables. Exemple :Contrôle de

Qualité en échographie - AFIB Info n°47 Octobre 1998.

Numéro spécial (ANNEXE 2)

[7bis], AAMB (ANNEXE

3).

Depuis la mise

en place des référentiels de contrôle

qualité, de multiples améliorations sont apparues sur les

nouveaux échographes.

En effet,

certains d’entre eux proposent l’examen Doppler (pulsé ou

continu) mais le contrôle qualité de cet acte n’est pas

présent sur ces référentiels.

Après

l’analyse des risques (analyse patient) il nous semble bon que ce

paramètre soit vérifié sur un nouveau

contrôle qualité.

L’analyse du

contrôle qualité existant nous a permis de constater qu’il

faut réaliser une procédure (et donc une feuille) pour

chaque sonde. Nous proposons de réunir les différentes

sondes à tester sur chaque critère de mesure.

Nous avons

également fait apparaître un nouveau paramètre

à mesurer : la largeur de coupe qui est réalisable avec

un fantôme de type ATS modèle 538N.

De plus, il nous

paraît judicieux de faire apparaître sur la même

fiche le contrôle visuel des parties mécaniques ainsi que

le relevé des courants de fuite (test de sécurité

électrique).

2.4.

Procédures

de

contrôles

Nb

: La fiche de

relevés de mesures est disponible en ANNEXE 4.

- Noter les

métadonnées du dispositif ainsi que les paramètres

du jour (température etc..) et du technicien opérateur

(nom, lieu etc..).

- Contrôler

l’aspect général de l’échographe :

o

vérifier

que

l’échographe

soit

bien

mobile

et

que

les

freins

fonctionnement

correctement.

o

Vérifier la présence de tous les capots et supports

et que ceux-ci ne soient pas abîmés (pas de parties

tranchantes).

o

Vérifier l’écran, qu’il soit bien fixé

à son support et mobile, qu’il ne présente pas de

tâches rémanentes.

o

Vérifier le panneau de contrôles : les touches

doivent être toutes présentes, lisibles et le scroll ne

présente pas de point dur.

o

Vérifier l’état de chaque sonde : câble en

bon état, pas de plicature et gaine en bon état. Pour la

sonde, contrôler l’état de l’enveloppe plastique et de la

membrane qui recouvre les transducteurs. Ces éléments ne

doivent pas présenter de fissures ou de dégradations.

•

Vérifier

l’état du cordon secteur

• Nettoyer ou

remplacer les filtres à air.

o

Mise

en marche de l’échographe : l’autotest de

démarrage doit passer sans aucun code d’erreur. Si un code

apparaît il faut contacter le constructeur.

o

Réaliser les mesures à l’aide de fantômes

adéquats (voir

figure

10) qui doivent être

positionnés sur un plan stable et horizontal.

o Mettre du

gel sur la surface du fantôme, réduire la

luminosité dans la salle d’examen et optimiser les

réglages pour les différentes procédures qui

suivent :

Pour

toutes les mesures à suivre,

il faut placer la sonde de façon perpendiculaire au

fantôme dans la meilleure incidence pour visualiser les points

suivants et en optimisant les réglages de gain, de profondeur et

de focalisation.

o

Profondeur

de

pénétration

:

visualisez

la

profondeur

jusqu’à

laquelle

l’image

est

interprétable.

o

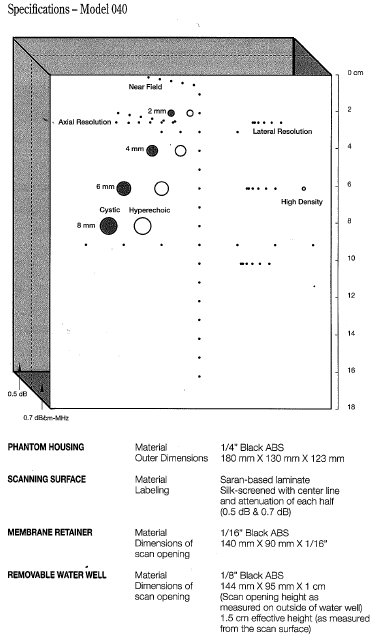

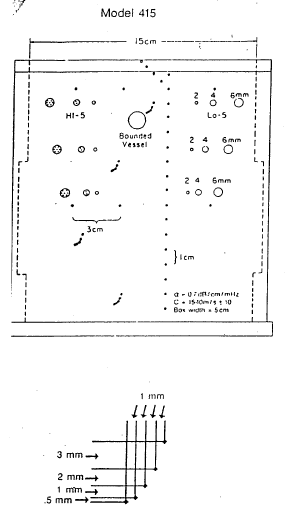

Résolution latérale avec le fantôme RMI 040.

Visualiser la plus petite distance entre deux objets situés sur

un même plan de coupe de façon perpendiculaire au faisceau

ultrasonore. Une fois que vous avez déterminé ceci,

reportez-vous à la documentation du fantôme (ANNEXE 7)

pour connaître la distance entre ces points qui vous donnera la

résolution en millimètre.

o Résolution

axiale avec le fantôme RMI 040. Visualiser la plus petite

distance entre deux objets situés sur un même plan de

coupe dans l’axe du faisceau ultrasonore. Une fois que vous avez

déterminé ceci, reportez-vous à la documentation

du fantôme (ANNEXE 7) pour

connaître la distance entre ces

points qui vous donnera la résolution en millimètre.

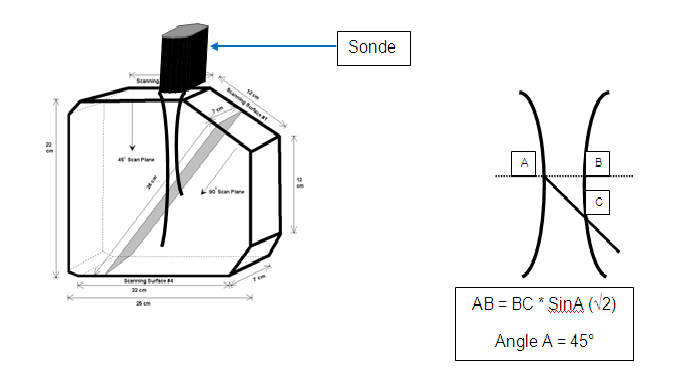

o Mesure de l’épaisseur de coupe

avec fantôme ATS 538N. Pour déterminer le champ de vision

dans la largeur de la sonde. Repérer la lame (qui est inclinée à 45°) qui se trouve dans

le fantôme. Placer la

sonde de telle sorte que le champ de vision soit perpendiculaire

à la lame du fantôme. A l'aide des pointeurs, mesurer la

distance figurant l'écho du fil à 45°

L'épaisseur de coupe est égale au produit de la distance

mesurée par le sinus de l'angle compris entre l'horizontale et

le fil, soit : distance mesurée x sinus 45° (voir

schéma ci-dessous).

o

Mesure

de

la

linéarité

latérale

puis

axiale

:

avec

le

fantôme

040

permet

de

contrôler

que

la

mesure

faite

à

l’écran

corresponde

à

la

réalité.

Commencer

par

choisir

deux

points

voisins

puis

l’écart

entre

5

points sur l’axe horizontal et mesurer à

l’aide des pointeurs que cette distance corresponde à la valeur

donnée par le fantôme (Annexe 7).

Faire de même avec

l’axe vertical.

Figure

16bis

Linéarité

spatiale

o

Visualisation

des

échelles

de

gris

avec

le

fantôme

532A

trois

cylindres

de

taille

différentes

pour

chaque

valeur

d’impédance

acoustique

différente.

Noter

les

parties

visibles

de

chaque

cylindre.

o

Visualisation

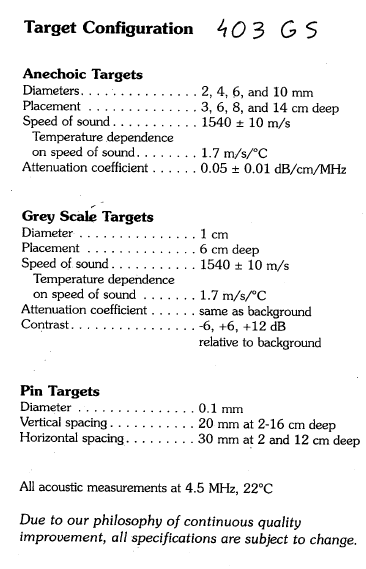

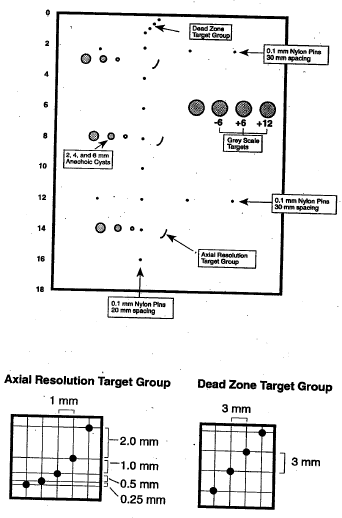

des kystes à différentes profondeurs avec le

fantôme 403 GS. Sélectionner sur l'écran le plus

petit kyste qui peut être visualisé et faire

l'évaluation de la structure kystique selon les critères

suivants :

-

FORME:

Mesurer

la

hauteur

et

la

largeur

du

kyste,

- BORDURES: Les

bordures du kyste doivent être bien définies,

- TEXTURE:

L'intérieur du kyste ne doit pas transmettre de signal

ultrasonore (ci-dessous les kystes qui normalement devraient être

ronds).

o Détermination

de la zone morte avec le fantôme 403 GS. la profondeur minimale

à laquelle la sonde peut déterminer un objet dans sa

totalité.

o

Mesure

de

la

vitesse

de

flux

avec

le

fantôme

O43.

Connecter une pompe au fantôme

avec un débit choisit en fonction de la vitesse du flux

désiré. Avec un fluide spécifique (ATS 707) ou de

l’eau. Attention pour cette mesure, il faut donner une incidence

à la sonde différente de 90°. Visualiser le sens de

flux et la vitesse pour les modes Doppler pulsé et continu.

- Test de sécurité électrique selon

la norme CEI 60601-1 :

o

Noter

le

testeur

utilisé.

(ESA

620

par

exemple)

o Réaliser le protocole de test avec les

paramètres suivants (procédure automatique avec ce

matériel) en ayant auparavant connecté

l’échographe sur le testeur, ainsi que les sondes qui auront

été préparées (voir ci-dessous).

-

Résistance

de

protection

à

la

terre

(inf.

à

0,2

Ω).

- Courant de fuite

mesuré à la terre en condition normale doit être

inférieure à 500 µA et en condition de

défaut sur une ligne d’alimentation doit être

inférieure à 1A.

- Courant de fuite

mesuré à travers l’enveloppe en condition normale doit

être inférieure à 100 µA et en condition de

défaut sur une ligne d’alimentation doit être

inférieure à 500 µA et en condition de terre

coupée inférieure à 500 µA.

- Courant de

fuite mesuré au patient (attention il faut mettre du gel sur

les sondes et les envelopper avec un film conducteur, type papier

aluminium afin de reconstituer les conditions réelles

d’utilisation) à

réaliser pour les sondes externes (BF) : en condition normale

doit être inférieure à 100 µA, en condition

de défaut sur une ligne d’alimentation doit être

inférieure à 500 µA et en condition de terre

coupée inférieure à 500 µA. Pour les sondes

internes (CF) en condition normale doit être inférieure

à 10 µA, en condition de défaut sur une ligne

d’alimentation doit être inférieure à 50 µA

et en condition de terre coupée inférieure à 50

µA.

- Mise en arrêt de l’échographe et nettoyage

des sondes et des fantômes avec des lingettes humides ou

pré-imprégnées de solution désinfectante,

validées par le constructeur.

- Stocker les fantômes (dans leur valise

respective), de préférence à l’abri de la

lumière et dans un lieu tempéré.

2.5. Nos propres mesures

(suivant notre protocole)

Certains paramètres de notre

protocole n’y figureront pas car le matériel n’est pas encore

disponible. Le protocole complet se trouve en Annexe

4.

3.

Mise

en

application

d’un

T.P.

3.1.

Les

principaux

paramètres

à

contrôler

Après

avoir

analysé

le

T.P

existant

(Annexe

11)

et

le contrôle qualité

énoncé au chapitre précédent

il nous parait judicieux de mettre en évidence un certain nombre

de paramètres

à contrôler. Suite à nos propres manipulations pour

la réalisation de ce T.P, nous

ne retiendrons que les paramètres de base essentiels qu’il est

primordial

d’analyser :

·

Profondeur de pénétration

·

Résolution spatiale (latérale et

axiale)

·

Mesure de linéarité spatiale

·

Zone morte

·

L’échelle de gris

·

Doppler (pulsé, continu)

Ce

T.P

a

pour

but

de

donner

des

compétences

minimales

requises

pour

la

manipulation

et

la

lecture

de

données,

qui

permettront

aux

futurs

techniciens

de

réaliser

leurs

propres

contrôles

qualité.

3.2.

Analyse

du

T.P

existant

et

proposition

d’améliorations

Suite

à

l’arrivée

d’un

nouvel

échographe,

nous

avons

analysé

ce

qui

était

réalisé

dans

le

T.P

existant

ce

qui

nous

a

permit

de

faire

les

propositions

d’améliorations

suivantes.

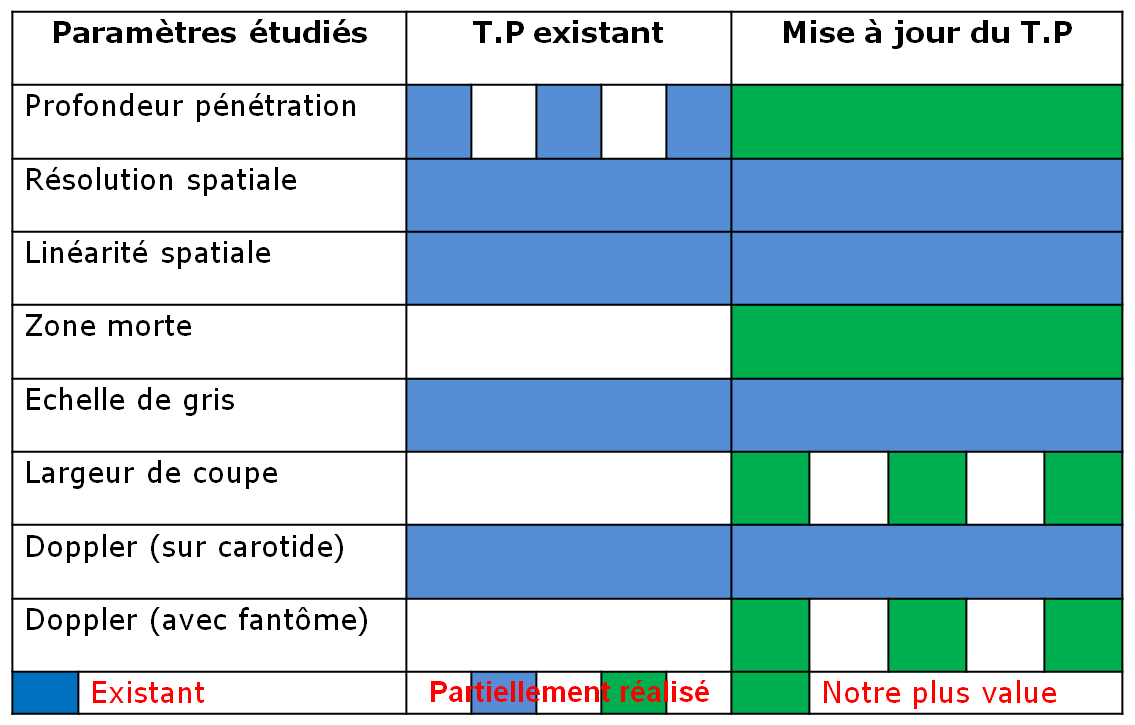

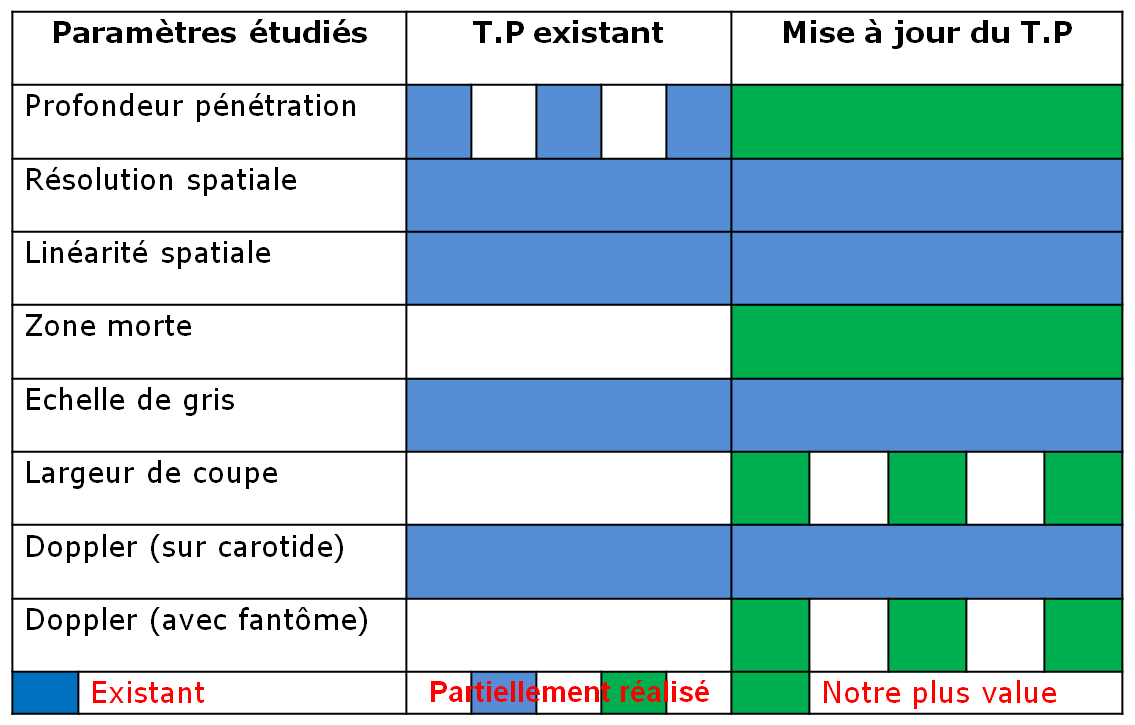

Figure 26

comparatif des TP

Figure 26

comparatif des TP

Dans

notre

T.P

nous

ne

traitons

pas

la

largeur

de

coupe

car

nous

sommes

limités

dans

le

temps

de

la

réalisation

du

T.P

(le

T.P

doit

être

réalisé

en

2

heures)

et

que nous ne disposons pas des

fantômes adaptés pour mesurer ces paramètres (ATS

538N-H par exemple).

3.3.

Réalisation

de

la

mise

à

jour

du

T.P

Pré-requis

:

Physiologie : système cardio-vasculaire.

Technique : signaux et US, mesure.

Biomédical : principe de l’échographie.

Objectifs :

Se familiariser avec l’échographe et clarifier les notions

techniques afin de pouvoir réaliser un contrôle

qualité. Mise en évidence que les résultats sont

opérateurs dépendant.

Matériel

:

- Echographes et écho-doppler couleur et sondes respectives

(Sonde P 4-2 MHz ; L7-4 MHz ; C5-2MHz).

- Fantômes équivalents tissus : RMI modèles 40, 403

GS.

- Fantôme pour les échelles de gris : 532A.

- Gel pour transmission des US.

Documentation technique :

- Fantômes modèles 40, 403 GS (ANNEXE 7

et 8).

- Manuel d’utilisation de l’échographe.

Référence

:

Cours ABIH :

Introduction aux échographes et présentation de

systèmes, A. Donadey

Les différents modes échographiques, A. Donadey

Précautions

:

Manipuler les sondes avec précaution, les tenir en main pendant

la durée de toute la manipulation ne pas plier les câbles

et ne pas faire tomber les sondes.

Merci

REALISATION

DU

TP

:

1. Prise en main de

l’échographe.

Prendre connaissance du manuel d’utilisation de l’échographe

ainsi que les documentations techniques des fantômes.

A l’aide du fantôme 040 qui est un équivalant du tissu,

visualisez les différentes structures présentes.

Justifiez les différents réglages afin de visualiser au

mieux les structures. Faire plusieurs incidences angulaires sur la zone

choisie. Que constatez-vous ?

2. Mesures

- Évaluez la

profondeur de pénétration.

Commentaires

:

- Mesurez la résolution latérale.

Commentaires

:

- Mesurez la linéarité axiale et

latérale.

Figure

16ter

Linéarité spatiale

Figure

16ter

Linéarité spatiale

Commentaires

:

- Mesurez la zone morte avec le fantôme 403 GS.

Commentaires

:

- Visualisation de l’échelle de gris avec

fantôme ATS 532A.

Commentaires :

Commentaires :

Faire la

procédure avec deux sondes de fréquences

différentes, vous justifierez votre choix en fonction de ce que

vous voulez observer (différentes profondeurs) et

détaillez ce que vous visualisez pour chaque paramètre et

en tirer des conclusions.

Décalez la focalisation par rapport à la profondeur de la

zone à examiner pour une mesure de votre choix (la focalisation

sur l’échographe est représentée par la petite

flèche verte qui se trouve sur la graduation de profondeur sur

la droite). Que constatez-vous et expliquez si ce résultat est

normal.

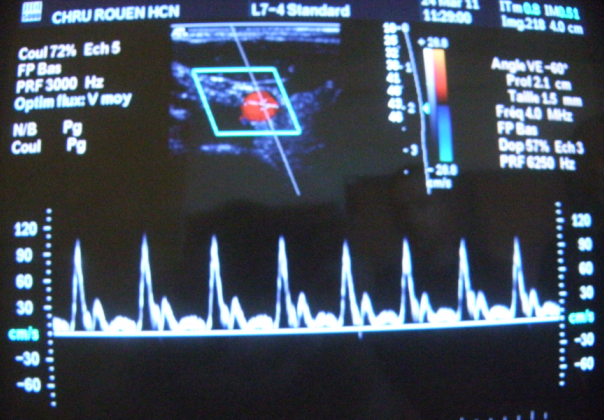

3. Doppler

Pour les

points suivants, il est préférable (manipulation parlant)

de faire les analyses Doppler sur un étudiant. La mise en

évidence des phénomènes est plus évidente.

a. Couleur et pulsé

Sur un des participants

visualisez le flux de la carotide. Que signifie la couleur dans la

fenêtre doppler ? Qu’observe-t-on si l’on change l’angle

d’incidence du flux

et l’axe de tir de la sonde ?

En doppler

pulsé, que représentent les sons émis par

l’échographe ?

b. Doppler continu

Utilisez le fantôme CIRC

043, visualisez le flux. Quelle est la différence ? Comment

l’expliquez-vous ?

4. Si le fantôme simulant un flux sanguin

(fantôme de type 043 de Cirs, ATS 525) est à disposition

et que vous disposez de suffisamment de temps, vous pouvez

réaliser les étapes 3 et 4 avec celui-ci.

5. Nettoyez les

sondes et fantômes. Rangez le

matériel.

6. Compte rendu

A rendre par groupe avec vos résultats détaillés

et vos commentaires respectifs. Veuillez à bien définir

les conditions de mesures et tirez des conclusions. A rendre dans les

10 jours.

4.

Conclusion

Le

résultat de nos recherches nous a permit à travers une

enquête, de mettre en évidence les attentes les plus

pertinentes de la part des parties prenantes.

En effet, les

praticiens sont unanimement demandeurs de la démarche

qualité, ceci passe par un contrôle de performances du

matériel. Cependant cette même enquête à fait

ressortir que la moitié des établissements ne

réalise (ou ne savent) pas si des contrôles sont

effectués sur leurs échographes. Pour la majorité

d’entre eux, les contrôles sont réalisés par les

fabricants ou sous-traitants et les rapports d’interventions,

détaillés avec les relevés de mesures ne sont pas

systématiquement fournis à l’établissement.

Chaque

constructeur à ses propres protocoles et méthodologies de

travail qui lui sont propres; pas de contrôles

standardisés.

Notre analyse

de risques à fait ressortir certains risques éventuels

pour les patients. Si peu d’établissements réalisent ce

contrôle, c’est peut-être dû au fait que peu de

déclarations de matério-vigilance ont été

enregistrées auprès de l’AFFSAPS. Il n’en demeure pas

moins important de conseiller de mettre en place un contrôle

qualité annuel par exemple, afin de garantir une certaine

sérénité pour toutes les parties prenantes.

C’est dans

cette démarche que nous vous proposons (cf.

Annexe 4) notre

feuille d’enregistrements de contrôle qualité qui reprend

l’ensemble des paramètres à contrôler ainsi que le

test de sécurité électrique.

La mise en

place du T.P (mise à jour) va permettre de former les futurs

techniciens à l’approche du C.Q en échographie.

Certaines

améliorations pourront être encore apportées bien

évidement. Surtout notamment aux contrôles à venir

qui vont correspondre aux nouvelles techniques appliquées sur

les échographes. Essentiellement sur les mesures de

l’élasticité et des contrôles 3D (des

fantômes commencent à apparaître pour faire les

contrôles).

5.

Bibliographie

[1] Historique de

l’échographie : auteur Mr PALLARDY. G

professeur université de paris V.

(http://www.universalis.fr/recherche/?q=echographie&s=)

(consulté

le

16/02/2011).

[2] Le Rapport du Comité

Technique de l'Echographie de

diagnostic prénatal https://www.cfef.org/texte_divers.php

consulté le 26/02/2011.

[3] Décret n°2001-1154

du 5 décembre 2001 relatif

à l'obligation de maintenance et au contrôle de

qualité des dispositifs médicaux prévus à

l'article L. 5212-1 du code de la santé publique

(troisième partie : Décrets)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222766&dateTexte=)

(consulté

le

16/02/2011).

[4] Arrêté du 3 mars

2003 fixant les listes des

dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance

et au contrôle de qualité mentionnés aux articles

L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000228793&dateTexte=)

(consulté

le

19/02/2011).

[5] liste des dispositifs de

classe 2b et 3

(http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/24e15486376463cee6dc3e1dc6ffe3a8.xls)(consulté

le

19/02/2011).

[6] fiche de contrôle

qualité :

(http://www.etsad.fr/etsad/afficher_lien.php?id=616)

(Consultée

le

17/02/2011).

[7] [7bis]

Contrôle de Qualité en échographie - AFIB Info

n°47 Octobre 1998. Numéro spécial

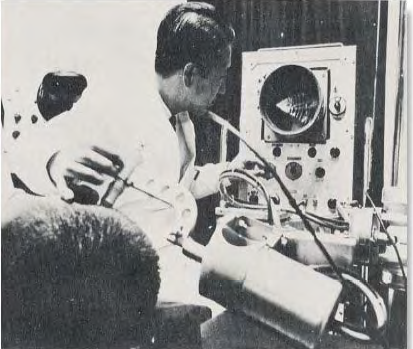

Figure 1: Premier

échographe http://www.google.fr/images?hl=fr&lr=&biw=1280&bih=681&tbm=isch&sa=1&q=premier+echographe+1957&aq=f&aqi=&aql=&oq=

(consultée le 06/03/2011).

Figure 2: Echographe Philips

IU22

http://www.healthcare.philips.com/fr/products/ultrasound/systems/iu22/index.wpd

(consultée

le

08/03/2011).

Figure 3 : Echographe

Général

Electric de modèle

Voluson

http://www.gehealthcare.com/euen/ultrasound/products/portable/voluson-i/index.html

(consultée

le

08/03/2011).

Figure 4 : Etude du nombre

d’échographes

installées en

France.

Figure 5 : Résultats de

notre

enquête auprès des

ingénieurs, techniciens et fabricants.

Figure 6 : Récapitulatif

des obligations

de maintenance et de

contrôle qualité (résumé de

l’Arrêté du 3 mars 2003 [3]).

Figure 7: Analyse des

risques

(réalisée par le

groupe).

Figure 8 : Recherche de la cause

racine

(réalisée par le

groupe)

Figure 9 : Logigramme de la

problématique

du contrôle

qualité (réalisé par le groupe).

Figure 10 :

Récapitulatif des ECME

(réalisé par le

groupe).

Figure 11 : Uniformité

correcte de

l’image

(réalisée par le groupe).

Figure 12 : Uniformité

incorrecte de

l’image

(réalisée par le groupe).

Figure 13;13bis;13ter : Profondeur de

pénétration

(réalisée par le groupe).

Figure 14;14bis;14ter : Résolution Axiale

(réalisée par le

groupe).

Figure 15,15bis;15ter : Résolution

Latérale

(réalisée

par le groupe).

Figure 16;16bis;16ter : Linéarité

spatiale

(réalisée

par le groupe).

Figure 17;17bis;17ter : Mesure de

l’échelle de gris

(réalisée

par le groupe).

Figure 18;18bis;18ter : Fantôme de

résolution

de contraste ATS 532A

http://www.ultrasoundphantom.net/QCPhantoms/ATS532AB.html.

(consultée

le

08/03/2011).

Figure 19;19bis

: Visualisation de kystes

normaux

(réalisée par

le groupe).

Figure 20;20bis

: Visualisation de kystes

déformés

(réalisée par le groupe).

Figure 21;21bis;21ter : Zone morte

(réalisée

par le groupe).

Figure 22;22bis

: Vitesse des flux sang vers les

U.S

(réalisée

par le groupe).

Figure 23;23bis

: Vitesse des flux sang

s’éloignant des U.S

(réalisée par le groupe).

Figure 24 : Définition

de la largeur de

coupe source

d’après Philips (réalisée par le groupe).

Figure 25 : Mesure de la

largeur de coupe.

Figure 26 : comparatif des TP

6.

Glossaire

I.R.M : Imagerie par Résonnance

Magnétique.

AcBus : Accords de Bon Usage des Soins.

D.M : Dispositif Médical.

C.Q : Contrôle Qualité.

G.M.A.O : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.

A.F.I.B : Association Française des Ingénieurs

Biomédicaux.

A.A.M.B : Association des Agents de Maintenance Biomédicale.

A.T.D : Association des Techniciens de Dialyse.

SNITEM : Syndicat National de l’Industrie des Technologies

Médicales.

U.S : Ultrasons.

E.C.M.E : Equipement de Contrôle de Mesures et d’Essais.

T.P : Travaux Pratiques.

7.

Annexes

ANNEXE

1

ANNEXE 2 (Contrôle qualité

paru dans AFIB Info n°47 Octobre 1998. Numéro spécial)

ANNEXE 3

(Contrôle

qualité des échographes selon la fiche AAMB)

[6]

ANNEXE 4

Elaboration de notre

fiche de contrôle qualité

ANNEXE 5 :

Testeurs

électriques:

Distributeur Safelec :

Testeurs

électriques:

Distributeur Safelec :

Distributeur Fluke :

Par téléphone, conversation avec un

commercial

Distributeur Fluke :

Par téléphone, conversation avec un

commercial

Modèle ESA 620 5 600 €

ANNEXE 6

Spécifications du fantôme CIRS 043 (Doppler)

Digital Display: Waveform readout, string speed, help statements and in

structions, and computer host information.

Flow Simulation Speeds: 10 to 200 centimeters per second,

bi-directional.

Speed Drift: Crystal-locked to 20 parts per million (0.002%).

Accuracy: +/- 1% of stated speed.

Pulsatile Waveforms: 16 pre-programmed and optional customer specified.

Waveforms Included: Adult common carotid, stenotic carotid, femoral,

aortic. Fetal middle cerebral artery, renal artery, umbilical artery.

Pediatric descending thoracic artery, patent ductus arteriosus. Test

waveforms: Sine waves with peak speeds of 100, 150, and 200 cm/second.

Triangle waves with peak speeds of 100, 150, and 200 cm/second. Stepped

ramp wave with stops at 0, 20, 40, 60, 80, and 100 cm/sec.

Waveform Resolution: Each waveform simulation contains 1000 points of

resolution, or speed adjustments, enabling extremely complex simulation.

Computer Interface: Industry standard RS-232 interface built-in for

future enhancements and remote control. Very useful for automated

quality control in a manufacturing environment.

Fluids Used in Tank: Plain tap water (velocity 1480 meters per second

at 20 degrees C) or velocity corrected water/glycol solution giving

1540 meters per second at 20 degrees C. Phantom adjusts itself for

either fluid.

Physical Specifications: 120 Volts AC, 50 Watts. Total weight in travel

case: 22 lbs. (10Kg).

Travel case dimensions: 17" x 17" 10" (25 x 19.5 x 14 cm).

Tank dimensions: 10" x 12" x 9" deep (25 cm x 30 cm x 23 cm ).

ANNEXE 7

Pré-requis :

Physiologie : système cardio-vasculaire

Technique : signaux et US, mesure.

Biomédical : principe de l’échographie

Objectifs :

Clarifier les notions techniques des échographes (fonctionnement

et contrôle)

Observer la variabilité et précautions liées au

manipulateur et aux sondes

Matériel :

- Echographes et écho-doppler couleur et sondes respectives (2,5

MHz

DC, 3,5 MHz, 3,75 MHz, 5,0 MHz et 7,5 MHz)

- Fantômes équivalent tissus (RMI modèles 40, 415

et 403 GS)

- Gel pour transmission des US

Documentation technique :

- Fantômes modèles 40, 415 et 403 GS

- Résumés documentations utilisateurs des

échographes

Précautions :

Manipuler les sondes avec précaution, les tenir en main pendant

la durée de toute la manipulation.

Déroulement du TP

1) Imagerie

avec le 1 fantôme équivalent tissus

1° Visualisez les différentes structures incluses dans le

fantôme, pour cela choisir et justifier les meilleurs

réglages et positions de la sonde, qui permettent d’observer ces

structures le mieux possible.

2° Mesures

• Mesurez la

linéarité axiale et latérale

• Mesurez la résolution axiale

• Mesurez la résolution latérale

• Évaluez la profondeur de pénétration

Effectuez les mesures avec les sondes 3,75 MHz et 5 MHz, et pour

différentes profondeurs de focalisation.

Expliquez et justifiez la méthode utilisée.

2) Doppler

sur un des participants comme patient

1° Doppler couleur et pulsé

Visualiser le flux de l’artère carotide. Que signifie la couleur

dans la fenêtre doppler ? Qu’observe t’on si l’on change l’angle

d’incidence entre le flux artériel et l’axe de tir de la sonde ?

En doppler pulsé, que représentent les sons émis

par l’échographe ?

2° Doppler continu

En quoi la sonde pour le doppler continue est-elle spécifique ?

Difficultés d’utilisation.

Compte rendu :

Le rapport de TP est limité à la partie Imagerie

(§1).

A rendre par groupe avec vos résultats détaillés

et vos commentaires respectifs. Veillez à bien définir

les conditions de mesures et tirez des conclusions.

Référence :

Cours TSIBH :

Introduction aux échographes et présentation de

systèmes, A. Donadey

Les différents modes échographiques, A. Donadey

TSIBH 2006

TSIBH 2006