|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun

usage

commercial

et

la

duplication

est

libre.

Si

vous

avez

des

raisons

de

contester

ce

droit

d'usage, merci

de nous en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

GMAO: Mise en place de

l'interface intranet

|

UTC

|

Joël Deck

|

GHCA

|

|

|

|

Résumé

Dans sa démarche qualité, le service

biomédical du GHCA a décidé d’améliorer la

Gestion des interfaces avec les services de soins et

médicotechniques, tel que le préconise le "Guide des

Bonnes Pratique Biomédicales" [18] (Chapitre

Bonnes Pratiques Opérationnelles « Processus de gestion

des interfaces avec les services »).

L’interface intranet de la GMAO est un outil répondant

à ce besoin car elle en permet d’améliorer la

communication entre le service biomédical et les parties

prenantes.

Elle permet aux services de soins et médicotechniques de

faire des demandes d’intervention, au service biomédical, pour

l’ensemble de son parc de dispositifs médicaux et de connaitre

à tout moment l’état de celui-ci.

Néanmoins, sa mise en place au sein du GHCA à

nécessité plusieurs étapes importantes.

Ce rapport vous décrira les étapes nécessaires

pour optimiser cet outil afin de rendre son utilisation efficiente

et pérenne.

Mots clés :

communication, démarche qualité, demandes d’intervention,

dispositifs médicaux, gestion des interfaces, GMAO, guide des

bonnes pratiques biomédicales, interface intranet, service

biomédical.

|

Abstract

Based on the quality

improvement process, the biomedical department of GHCA has decided to

improve the relationship between the maintenance department, the

medical department and technical services as recommended by the

“Guide des Bonnes pratiques biomédicales ” [18]

(operational practice chapter “

processus de gestion des interfaces avec les services” )

The intranet option of the computerized maintenance

management system (CMMS)is the right tool to fulfil the aim of this

project. This allows to improve the communication between the

biomedical department and all other concerned services.

This application allows to the medical and technical

departments to ask for intervention automatically using their computer

including 100% of the equipments available in the hospital. In

addition, this system allows a real time view of the status of the

equipment under repair.

Nevertheless, the deployment of this application must

fulfil several important milestone.

This report describe the necessary activity to optimize this

tool in order to use it

with the best efficiency.

Key words:

Communication, quality improvement process, request application,

medical systems.

|

Remerciements

- Monsieur

Olivier

Muller, Directeur Général

du Groupement

Hospitalier de Centre Alsace, qui m’a reçu dans son

établissement.

- Madame

Aimée

Massotte,

responsable

des services techniques et du service biomédical, qui m’a

accueillie au sein du service

biomédical.

- Monsieur

Olivier

Béasse

mon

tuteur ainsi que son

collègue,

Monsieur Bertrand Simonin, techniciens du service biomédical.

Leur

sympathie, leur disponibilité et leurs conseils, ont rendus mon

stage

agréable, instructif et m’ont permis de mener à bien mon

projet.

- L’équipe

pédagogique

de

l’Université

de Technologie de Compiègne

: Gilbert Farges, Pol-Manoël Felan, Alain Donadey, Chantal Perot,

Francis Canon ainsi qu’à tous les intervenants, qui

m’ont transmis

une partie de leur savoir et les informations importantes pour la

poursuite de mes activités au sein du service biomédical

dans lequel je

suis affecté.

- Madame

Nattier

qui,

grâce

à sa disponibilité et ses

compétences, m’a guidée et aidée dans les

tâches administratives.

Enfin

je

remercie

tout

particulièrement

mon

épouse

et

mes

parents

qui,

par

leur

aide

et

leur

compréhension,

m’ont

soutenu

tout

au

long

de

cette

formation.

Sommaire

Glossaire

AFSSAPS

:

Agence

Française de Sécurité Sanitaire des

Produits de Santé.

APS : Avant projet sommaire.

ASH : Agent de Service

Hospitalier.

ASP : Active Server Pages.

CD : Compact Disc.

CQ : Contrôle

Qualité.

CNEH : Centre National de

l’Expertise Hospitalière.

DDASS : Direction

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

DI : Demande d’intervention.

DM : Dispositif Médical.

DRASS : Direction

Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales.

ECME : Équipements de

Contrôle, de Mesure et d'Essai.

ENI : Exploration fonctionnelle

Non Invasive.

GBPB : Guide des Bonnes

Pratiques Hospitalières.

GHCA : Groupement Hospitalier

du Centre Alsace.

GHPCA : Groupe Hospitalier

Privé du Centre Alsace.

GMAO : Gestion de la

Maintenance Assistée par Ordinateur.

HAS : Haute Autorité de

Santé.

HTML : Hyper Text Markup

Langage.

IP : Internet Protocol

IRM : Imagerie par

Résonance Magnétique.

JO : Journal Officiel.

MC : Maintenance Curative.

MCO :

Médico-chirurgicales et Obstétricales.

MP : Maintenance

Préventive.

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie.

PDF : Portable Document Format.

PNI : Pression

artérielle Non Invasive.

PSE : Pousse Seringue

Electrique.

PSPH : Participant au Service

Public Hospitalier.

RSQM : Registre

Sécurité Qualité Maintenance.

SSPI : Salle de Surveillance

Post-Interventionnelle.

USIC : Unité de Soins

Intensifs Cardiologiques.

Introduction

Dans

le cadre de la certification professionnelle d’Assistant

Biomédical en Ingénierie Hospitalière, j’ai

effectué la session pratique au sein du service

biomédical du GHCA

de Colmar.

La mission qui m’a été

confiée durant le stage était de mettre en place

l’interface intranet de la GMAO "OPTIM" [16].

Ceci

permettra

d’informatiser

les

demandes

d’intervention,

émises

par

les

services

de

soins

et

médicotechniques,

dans

le

but

d’améliorer

le

système

de

demande

d’intervention.

Ce rapport de stage vous

décrira :

• Le contexte

actuel ainsi que la problématique et ses enjeux.

• L’analyse et la

méthodologie pour la mise en œuvre de l’ interface.

• Les

problèmes rencontrés et solutions proposés afin de

pérenniser l’utilisation de cet outil.

• Les conclusions

du projet ainsi que les perspectives d’avenir.

1.

Contexte,

Objectif

et

enjeux

a)

L’historique

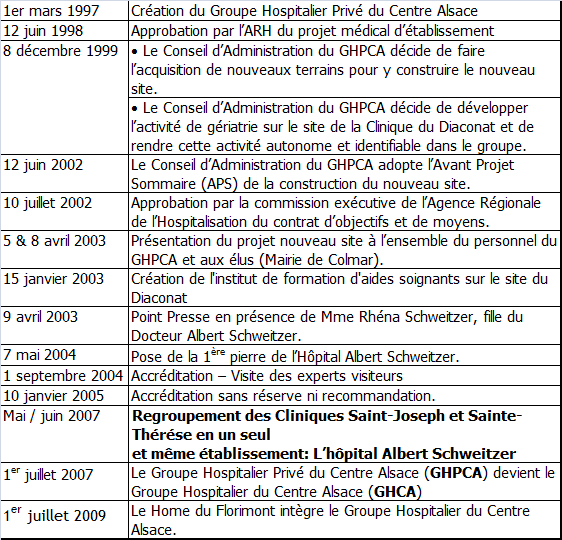

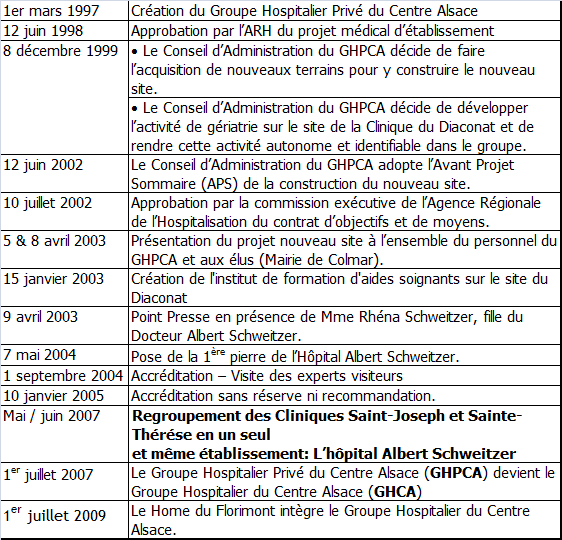

Tableau 1 : Historique du GHCA

[1]

|

b)

La

situation

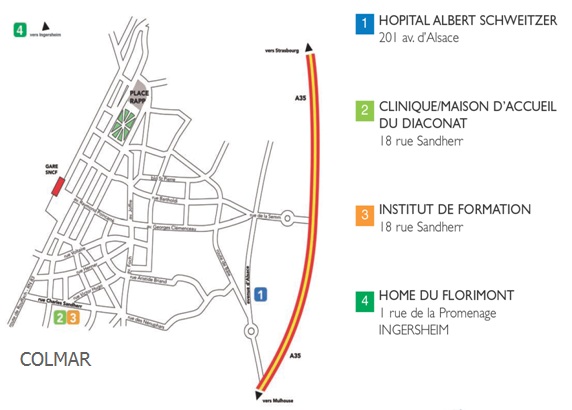

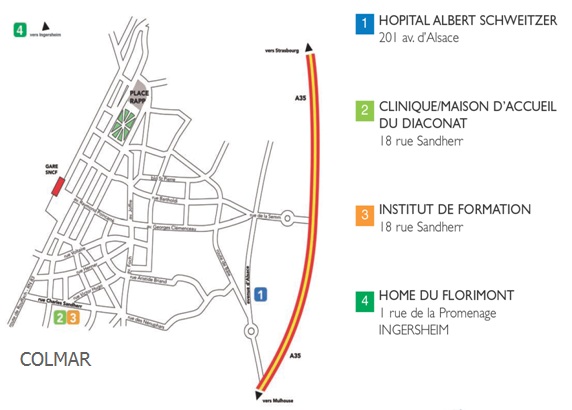

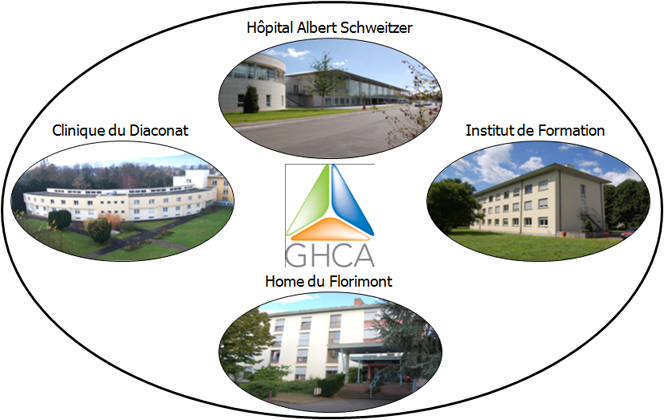

géographique

Ville : Colmar

Département : Haut-Rhin

Région : Alsace

Les établissements dans la ville

Colmar :

Figure 1 : Les sites du GHCA [1]

|

retour

sommaire

c)

Le

statut

juridique

et

la

constitution

du

GHCA

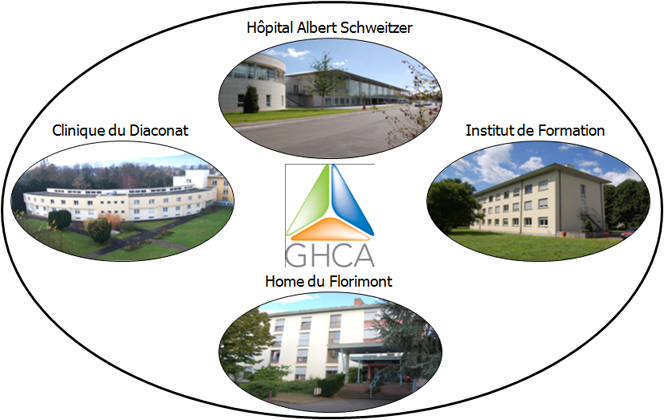

Le Groupe Hospitalier du Centre

Alsace est un établissement

privé de santé participant au service publique

hospitalier (PSPH).

Il est constitué de quatre

établissements :

- Le « Home

de Florimont » :

Maison

de

retraite

privée

avec

une

capacité

de

69

résidents.

- L’Institut de

Formation :

Il

dispense

les

formations

suivantes

:

- Auxiliaire de

Puériculture

- Aide-Médico-Psychologique

30 personnes pour chaque

session.

- La clinique du

Diaconat :

Elle

regroupe

toutes

les

activités

orientées

vers

la

personne

âgée

:

- Le centre de

gérontologie de court,

- une unité

spécifique destinée à accueillir les patients

atteints de la maladie d’Alzheimer

110 lits.

- L’Hôpital

Albert Schweitzer :

La

centralisation

de

l’ensemble

des

activités

MCO

(Médico-Chirurgicales et

Obstétricales) du Groupe Hospitalier du Centre Alsace, à

l’exception de la gériatrie, a été

réalisée sur le site de l'Hôpital Albert Schweitzer.

Quelques chiffres :

• 9 salles

d’opération.

• 2 salles de

cardiologie interventionnelle.

• 3 salles

d’accouchement.

• 235 lits.

• 840

employés dont 66

médecins.

• 2114 dispositifs

médicaux.

Figure 2 : Les

établissements du GHCA [1]

|

d)

Les

pôles

d’activités

Les

activités

du

GHCA

sont

diverses

et

couvrent

tant

des

spécialités

médicales

et

chirurgicales

très

spécialisées

que

des

interventions

et

actes

plus

courants,

tel

que

:

•

Anesthésie

• Cardiologie

• Chirurgie

(générale, digestive, vasculaire, plastique…)

•

Gériatrie

•

Gynécologie

• Imagerie

médicale (radiologie conventionnelle ; radiologie

interventionnelle : coronographie, angioplastie ; Mammographie ;

Scanner ; IRM ;

échographie)

•

Obstétrique

•

Ophtalmologie

•

Orthopédie

• ORL

•

Pédiatrie

•

Réanimation

•

Stomatologie

e) La

certification du GHCA

Le

GHCA

a

obtenu

sa

certification

V2007 [2] en juin 2009.

La certification des

établissements de santé est une procédure

d’évaluation externe, indépendante de

l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle,

effectuée par des professionnels de santé, concernant

l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques.

La certification des

établissements de santé est suivie et dirigée par

la Haute autorité de Santé (HAS) [3].

1.2. Les textes

règlementaires relatifs aux dispositifs médicaux

- L’arrêté

du

3 octobre 1995[4], fut le premier à

préciser une organisation de la maintenance

pour

les

matériels

d’anesthésie

et

les

dispositifs

de

surveillance

et d’entretien per et postopératoires.

- Le

décret

no 96-32 du 15 janvier 1996 [5], relatif à la

matériovigilance exercée sur les dispositifs

médicaux, qui stipule l’obligation de signalement des incidents

et des risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.

- Les

circulaires

DH/EM1 N°96-4459 du 12 août 1996 [6], et

N° 98-1133 du 27

janvier 1998[7], stipulent la maintenance

préventive

régulière des tables

d’opération à plateaux

transférables.

- Circulaire

DH/EM1 n°987262 du 15 juillet 1998[8] concernant

les laveurs

d’endoscopes, stipule l’obligation d’effectuer la maintenance

décrite par le fabricant.

- Selon

R-5126-14

du CSP et le décret N° 2002-587 du 23 avril 2002 [9] relatif

au système permettant d’assurer la stérilisation des DM:

laveurs-désinfecteurs d’instruments, autoclaves, soudeuses…,

stipule que tout équipement doit être entretenu selon un

plan de maintenance planifié et documenté.

- Les textes

du

décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 [10]

complété par l’arrêté du 3 mars 2003 [11] stipulent, que l’exploitant des dispositifs

médicaux, a

pour obligation : D’avoir un inventaire précis sur

l’ensemble de ses DM.

- De maintenance

et de Contrôle Qualité sur ses Dispositifs

Médicaux, notamment sur les dispositifs de classe IIb et III [12] (la directive 93/42/CEE qui décrit

les

règles de

classification applicables).

- De tenir

à jour un registre (RSQM) défini par la

norme AFNOR

XPS 99-170 [13] pour chaque équipement.

Pour

répondre à la

règlementation et aux recommandations du critère 16c de

la certification V2007 [2], le GHCA a mis en place et

formalisé

sa politique de maintenance préventive et curative sur

l’ensemble des dispositifs médicaux qu’il exploite [14].

1.3. Le service

biomédical

1.3.1.

Ses

missions

Les

missions

du service

biomédical sont multiples :

- Il

participe au plan d’équipement médical de

l’établissement.

- Il s’occupe

de

la gestion du parc des équipements médicaux, de

l’acquisition à la réforme.

- Il organise

et

effectue la maintenance et les contrôles qualité des DM.

- Il Planifie

les CQ

et maintenances préventives

des DM.

- Il assure

les

maintenances curatives, en fonction de sa qualification et de son

niveau d’habilitation.

- Il assure

le

suivi des interventions effectuées par des fournisseurs ou

prestataires de maintenance sur site ou en externe.

- Il assure

la

traçabilité des maintenances, des interventions et des CQ

dans

le

RSQM

(Registre

sécurité

qualité

maintenance).

- Il assure

la

gestion de stock de pièces détachées et

accessoires pour les DM.

- Il organise

la

formation des utilisateurs à l’usage des DM.

- Il se

former sur

les dispositifs médicaux sur lesquels il devra intervient.

- Il assure

la

veille règlementaire et technologique : S’informe

sur les

règlementations en vigueurs. S’informe sur les nouvelles

technologies dans le domaine biomédical.

- Il assure

la

matériovigilance : Monsieur Olivier Béasse,

technicien biomédical du GHCA est correspondant local de

matériovigilance. Il

assure

le suivi des alertes de

matériovigilance et réalise les déclarations, en

cas d’incident, auprès de l’AFSSAPS [15].

En

fonction

des

recommandations

de

L’AFSSAPS,

il

met

en

place

des

actions

correctives

ou

de

réforme

sur

les

dispositifs

médicaux

incriminés.

Nous

constatons

que

les

compétences

des

techniciens

biomédicaux

ne

se

limitent

pas

au

domaine

technique,

mais

elles

sont

pluridisciplinaires (gestionnaire, formateur, conseiller,

…).

1.3.2.

Les

moyens

pour

assurer

ses

missions

Le

service

biomédical

se

compose

de deux techniciens

biomédicaux, qui gèrent et

interviennent sur un parc de 2114 DM

(Dispositifs Médicaux).

Il est supervisé par

Madame

Aimée Massotte, responsable du service biomédical et des

services techniques.

Les bureaux et ateliers du

service

biomédical sont implantés à L’Hôpital

Albert Schweitzer.

Les moyens techniques mis à

la disposition du service biomédical sont:

• Les ECME et

équipements de calibration :

Ces

équipements

permettent

au

service

biomédical

d’assurer

le

Contrôle

Qualité

sur

les

dispositifs

médicaux.

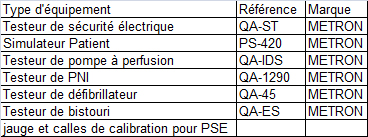

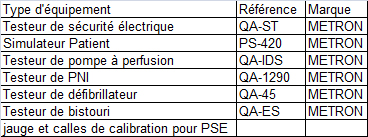

Tableau 2 : ECME et

équipements de calibration du service biomédical [17].

|

• La GMAO :

Le

service

biomédical

est

doté

d’une

GMAO

« OPTIM EMS V.4.6.3» [16]. Cet

outil incontournable permet d’assurer:

•

L’inventaire

du

parc

des

équipements

médicaux.

• La

Traçabilité des interventions effectuées sur les

DM (RSQM).

• La liste de

référence de pièce des pièces

détachées.

• La liste

des

fournisseurs et fabricants.

• La

planification

des maintenances préventives.

• Les

Statistiques.

Cette

GMAO

a

bien

d’autres

fonctionnalités

qui

ne

sont

actuellement

pas

toutes

exploitées

par

le

service

biomédical

tel

que

:

• La gestion

de

stock

de pièces

• La gestion

des

alertes de matériovigilance :

• La gestion

des

prêts de matériel (équipements).

• La gestion

des

documents (archivage des documents )

• La gestion

de

la

formation du personnel.

• La gestion

des

contrats de maintenance.

• La gestion

des

coûts.

• La gestion

des

demandes d’intervention.

• Le module

intranet.

1.3.3.

Son

organisation

et

ses

activités

Le

Politique

de

maintenance

GHCA

a

été

formalisé

suite

aux

recommandations

de

la

certification

V2007

[2] [14]. Ce

document définit les domaines

d’interventions du service biomédical ainsi que les maintenances

réalisées par les sociétés externes.

a)

Maintenance

préventive

et

curative

effectuée

par

le

fabricant

ou

société

tierce

La

Maintenance,

des

équipements

médicaux

:

• D’imagerie

médicale.

• De

ventilation.

• De

Chirurgie.

• De

stérilisation.

Est sous contrat et est

effectuée, soit par le fabricant ou par une

société tierce. Le service biomédical dans ce cas,

assure le suivi des contrats (mise à jour), le suivi des

maintenances qui ont été définis dans les

différents contrats, et assure la mise à jour du RSQM

pour ce type d’équipement grâce à la GMAO.

D’autres

dispositifs

médicaux

de

classe

IIa

et

de

classe

I

sont

sous

contrat

et

sont

assujettis

à

une

maintenance

préventive

périodique

afin

d’assurer

leur

disponibilité,

la

continuité

et

la

sécurité

des

soins

au

patient.

b) Maintenance

effectuée par le service biomédical

La

maintenance

des

équipements

médicaux

:

• Moniteur de

surveillance.

• Pousse

seringue

électrique (PSE).

• Pompe

à

perfusion.

• Incubateur.

•

Défibrillateur.

•

Télémétrie.

•

Générateur d’air chaud pour couverture chauffante.

c)

La

maintenance

en

chiffres

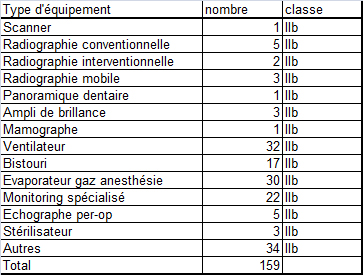

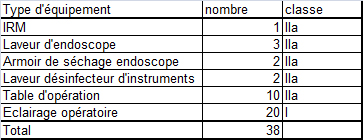

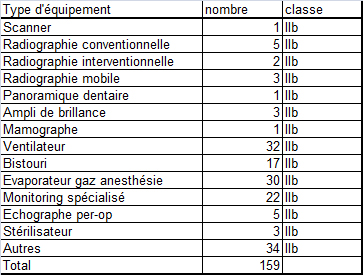

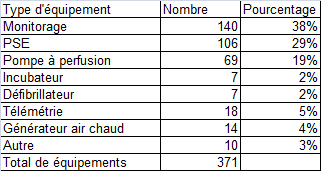

Tableau 3 : Équipements

de

Classe IIb sous contrats [17].

|

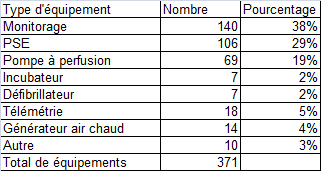

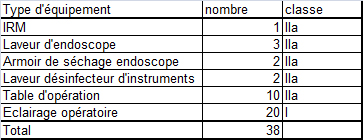

Tableau 4 : Équipements

de

Classe IIa et de classe I sous contrats [17].

|

Tableau 5 : Équipements

de

Classe IIb dont la MP et le CQ est réalisée par le

service biomédical [17].

|

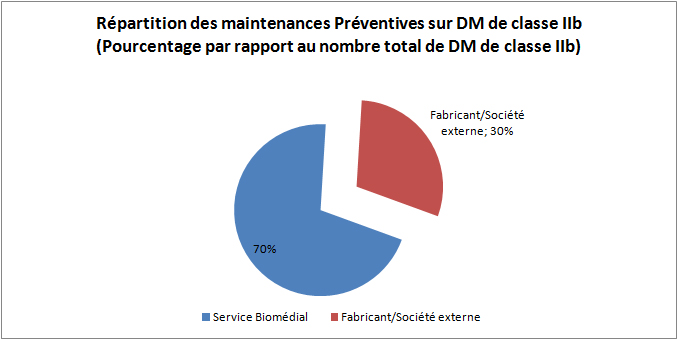

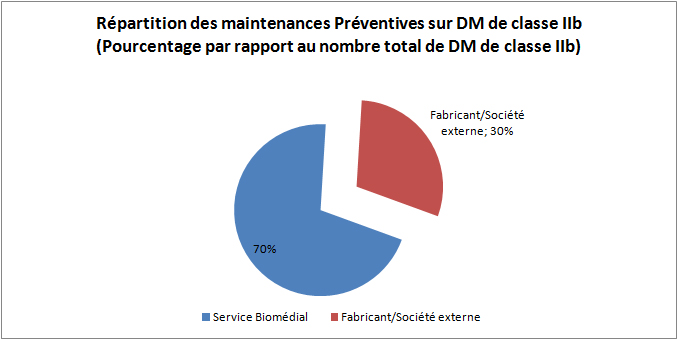

Figure 3 : Répartition

des maintenances préventives

externe/interne sur les DM de classe IIb [17].

|

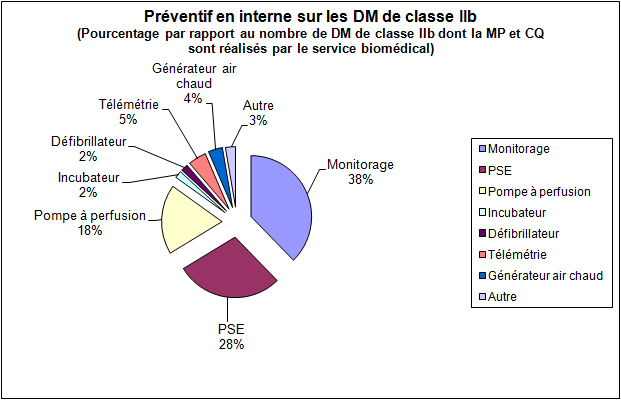

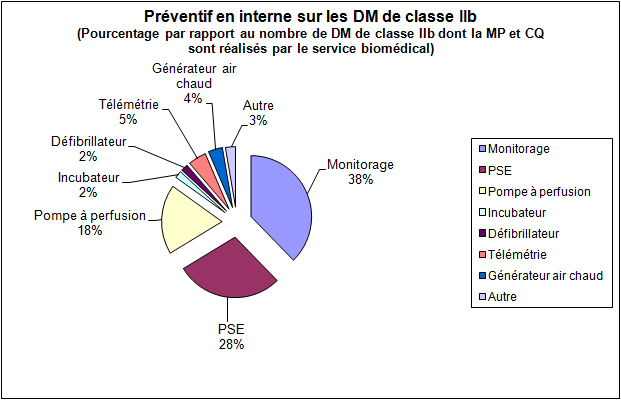

Figure 4 : Répartition

des activités, du service biomédical, de la MP et du CQ

sur équipements de classes IIb [17].

|

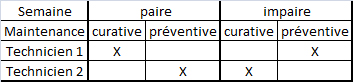

d)

La

planification des maintenances et activités du service

biomédical

L' organisation du temps de travail du

service biomédical est la suivante :

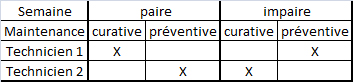

Tableau 6 : Organisation des

maintenances préventives et curatives du service

biomédical [17].

|

Cette

organisation

permet

au

technicien

de

se

focaliser

essentiellement

sur

les

tâches

qui

lui

sont

attribuées

durant

«

sa

semaine

».

Durant la semaine de «

Maintenance curative », le technicien répond aux demandes

d’intervention émises soit par fax ou par

téléphone pour les interventions urgentes.

Durant la semaine «

maintenance préventive », le technicien assure la

maintenance préventive et le contrôle qualité

essentiellement sur les dispositifs de classe IIb, d’après un

planning annuel.

Répartition

des

activités

du

Service

Biomédical

en

2009

:

(Pourcentage par

rapport au

nombre d’heures effectués par le service biomédical pour

l’année 2009)

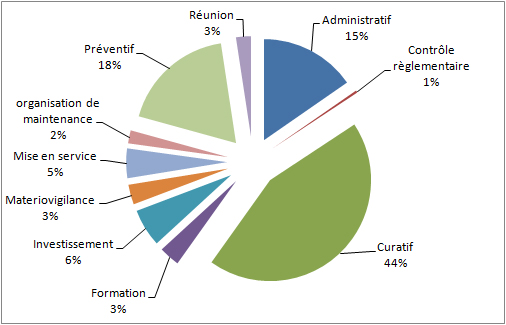

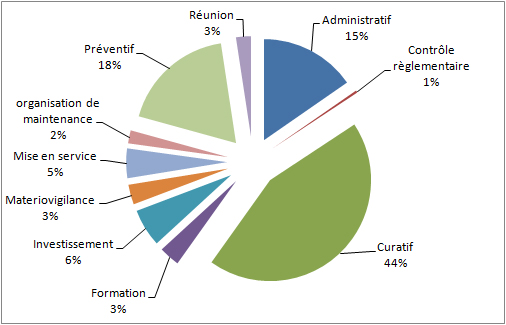

Figure 5 : Répartition des

activités du Service Biomédical en 2009 [17].

|

Nous

constatons que les activités prédominantes du

Service Biomédical sont :

- La maintenance préventive

- Les activités Administratives, qui englobent

:

- Les saisies des interventions.

- Les commandes de pièces

détachées et des consommables.

- L’archivage et saisies diverses.

Le service biomédical

intervient sur trois sites du GHCA :

- Le home du Florimont (maison de retraite). : 9DM.

- La Clinique et maison d’accueil du Diaconat

(Gériatrie) : 388 DM.

- L’Hôpital Albert Schweitzer (soins MCO): 722

DM.

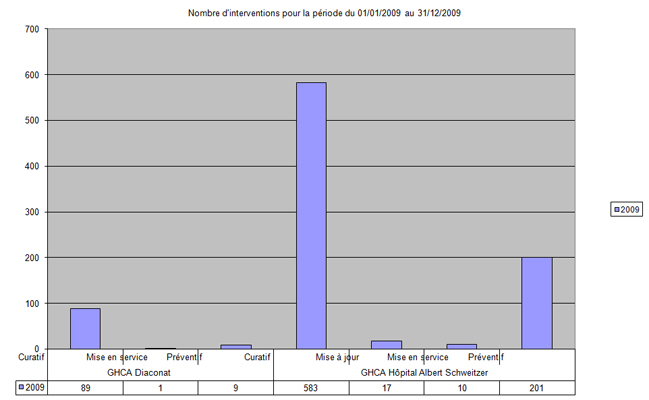

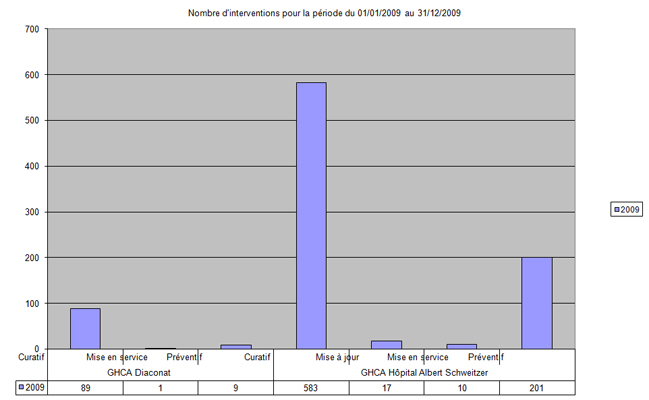

Figure 6 : Nombre

d’interventions Curatif /Préventif sur les sites du Diaconat et

de l’hôpital Albert Schweitzer [17].

|

Les

activités principales, de

maintenances et d’interventions du service biomédical, se font

à l’hôpital Albert Schweitzer.

1.4. Les demandes

d’intervention

Actuellement,

les

demandes

d’intervention

au

GHCA se font par

formulaire de demande

d’intervention (annexe 1) envoyé

par fax au service

biomédical ou par téléphone en cas d’urgence.

Les

informations suivantes sont

à renseigner dans ce formulaire :

- Service

demandeur.

- Date de demande.

- Type/modèle, N° de GMAO,

Localisation.

- Descriptif du problème.

- Observations

complémentaires dans lequel le demandeur

peut préciser la nature de sa demande ou du dysfonctionnement.

- Matériel

désinfecté ?

- Nom de la

personne qui a émis la demande.

- N° de

téléphone du demandeur/service.

- Signature du

demandeur.

Ce formulaire est accessible,

à l’ensemble du personnel, sur intranet (documents «

qualité »).

a)

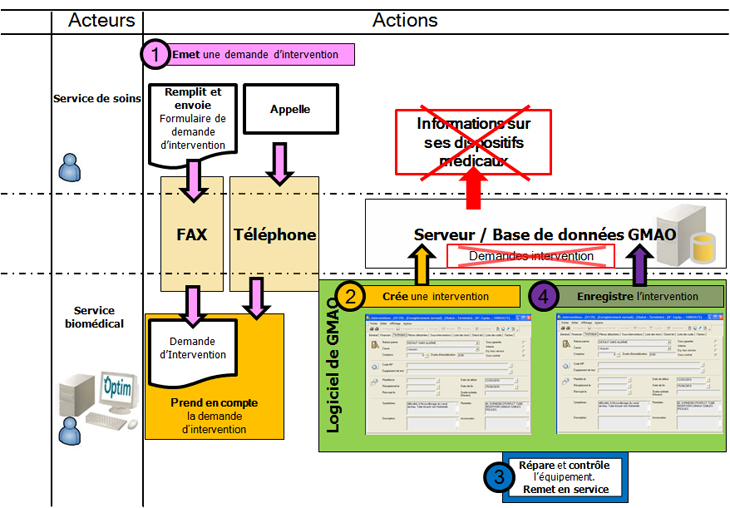

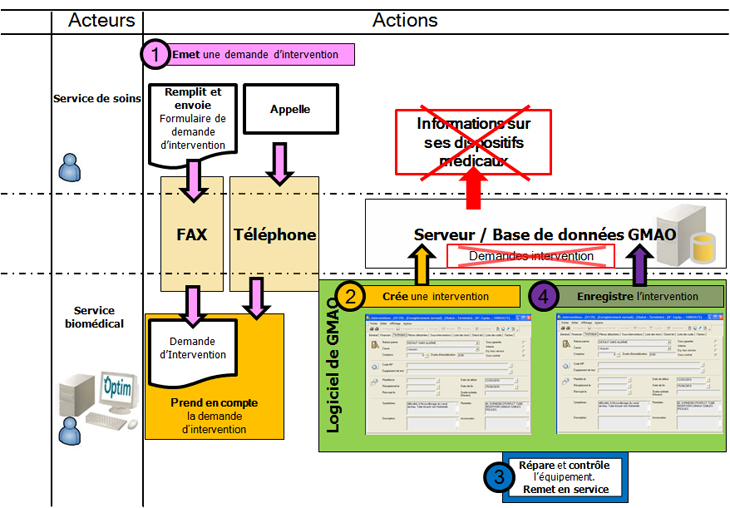

Processus de demande

d’intervention par Fax :

1)

Le

service

de

soins

remplit

un

formulaire

de

demande

d’intervention

et

l’envoie

par

fax

au

service

biomédical.

En cas d'urgence il appelle

le service biomédical.

2) Le service biomédical

prend en compte la demande et crée une intervention au niveau de

la GMAO.

3) Le service biomédical

effectue les actions correctives et de contrôles sur

l’équipement et le remet en service.

4) Le service biomédical

enregistre l’intervention (finalise l’intervention crée) en

renseignant les actions effectuées sur l’équipement dans

la GMAO (RSQM).

Figure 7 : Processus de

Demande d’intervention par Fax

[17].

|

b) Les avantages et inconvénients

du système de demande

d’intervention actuel

Avantages :

- Le

service

biomédical

dispose

de

toutes

les

informations

nécessaires

pour

localiser

et identifier

l’équipement

incriminé. Il connait aussi la personne

émettrice de la demande et peut la contacter par

téléphone pour avoir des informations plus précis

sur la nature de la demande. Dans le cas où toutes les

informations sur le formulaire papier sont renseignées.

- La

demande

est

transmise

directement

au

service

biomédical.

- La demande

peut être faite par la clinique du

Diaconat (site distant).

- Il y a une

trace papier, ce qui permet

d’éviter les oublis de la part des techniciens

biomédicaux.

Inconvénients

:

- Le

personnel risque de se tromper de numéro

de le fax, dans ce cas le service biomédical ne recevra pas la

demande d’intervention.

- Risque que

les champs du formulaire ne soient pas

tous renseignés.

- Risque

d’erreur lors de la saisie du N°

d’équipement.

- Pas de

trace informatique de la demande d’

intervention.

- Double

saisie. Le demandeur doit remplir le

formulaire papier, puis le technicien biomédical doit saisir la

demande dans la GMAO.

- Le

personnel qui était absent par exemple,

ne connait pas l’état de leur parc de dispositifs

médicaux.

- Le service

demandeur n’est pas informé sur

l’avancement et du délai de l’intervention.

- Le service

demandeur n’a pas accès à

l’historique des interventions effectuées sur ses dispositifs

médicaux.

La

problématique:

comment

améliorer

le

système de

demande

d’intervention actuel.

1.5. Objectif et

enjeux

L’objectif est d’informatiser le formulaire

de déclaration de

panne grâce la mise en place de l’interface intranet de la GMAO.

Ceci permettra de pallier les inconvénients de la

procédure actuelle en :

- Evitant les oublis d’informations importantes :

Des champs seront à renseigner obligatoirement, sinon la demande

ne sera pas prise en compte. L’utilisateur en sera informé et

devra remplir les champs manquants afin que la demande soit

enregistrée.

- Evitant les erreurs de saisie : Lorsque le

demandeur renseigne le numéro d’équipement, un

récapitulatif de l’équipement (modèle, n° de

série, marque..) sera affiché et pourra vérifier

s’il n’a pas commis d’erreur de saisie. Ceci permet de fiabiliser les

saisies.

- Assurant la traçabilité des demandes

d’intervention : Lorsqu’une demande est faite par intranet

celle-ci est directement enregistrée dans la base de

données de la GMAO.

- Évitant les doubles saisies: Les services

demandeurs renseignent dans leur demande d’intervention, le N°

d’équipement et la description des problèmes

rencontrés. Les techniciens biomédicaux n’ont plus

à refaire cette saisie au niveau de la GMAO.

- Donnant l’accès à la base de

données : Les services demandeurs peuvent prendre connaissance

de l’avancement des interventions et de l’historique des interventions

effectuées sur leurs équipements. Ceci leurs permet de

connaître en temps réel le statut de leurs

équipements (actif, en panne, en préventif, ..).

Les bénéfices pour

le service biomédical :

- Gain de temps : moins de saisies.

- Meilleure traçabilité des demandes

d’interventions.

- Gain en réactivité et

efficacité : demandes instantanées et mieux

renseignées.

Les bénéfices pour

les services de soins et

médicotechniques :

- Information sur l’état de l’ensemble de son

parc et l’historique des interventions sur ses équipements.

- Ils bénéficient d’une transparence

sur les activités du service biomédical.

2. Mise en place de

l’interface intranet de la GMAO

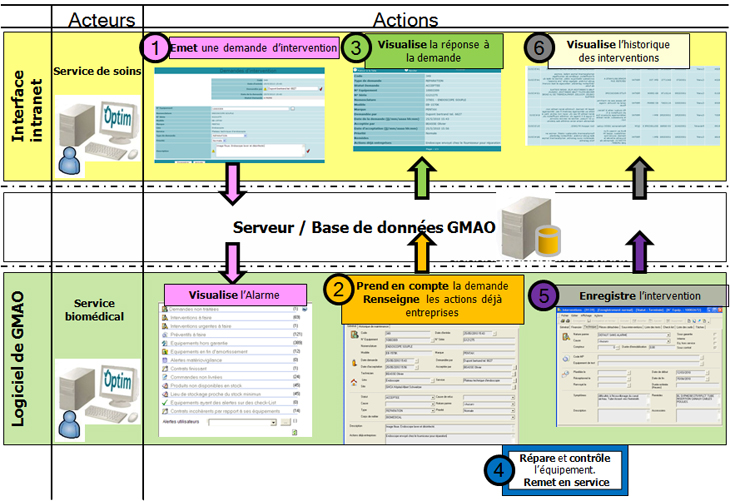

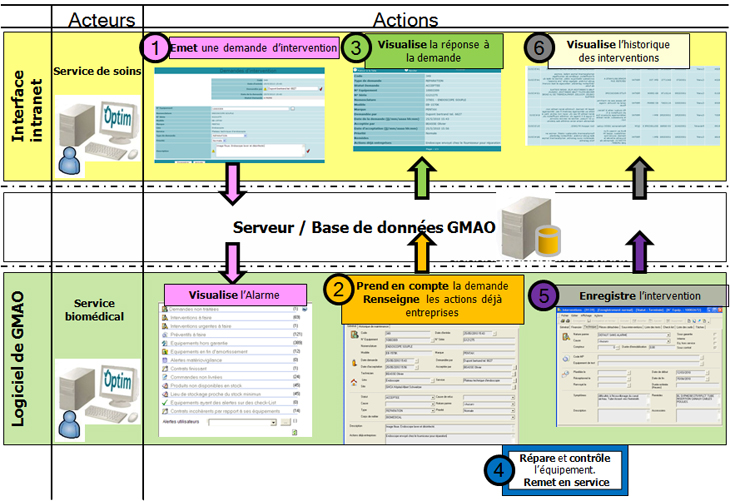

2.1. Processus de

demande d’intervention par intranet

1.

Le

service

de

soins

crée une

demande

d’intervention via l’interface intranet. Le service

biomédical

est informé par une alarme générée

par

le

logiciel

de

GMAO.

2. Le service

biomédical, via la GMAO, prend

en compte la demande et informe le service de soins sur les

actions déjà entreprises.

3. Le service de

soins visualise la réponse

à leur demande, pour connaitre l’état d’avancement

de

l’intervention.

4. Le service

biomédical effectue les actions

correctives et de contrôles sur l’équipement, puis

le

remet

en service.

5. Le service

biomédical enregistre

l’intervention dans la GMAO, en renseignant les actions

effectuées sur l’équipement (RSQM).

6. Le service de

soins visualise l’historique des

interventions sur ses équipements.

Figure 8 : Processus de

demande d’intervention par l’interface intranet [17].

|

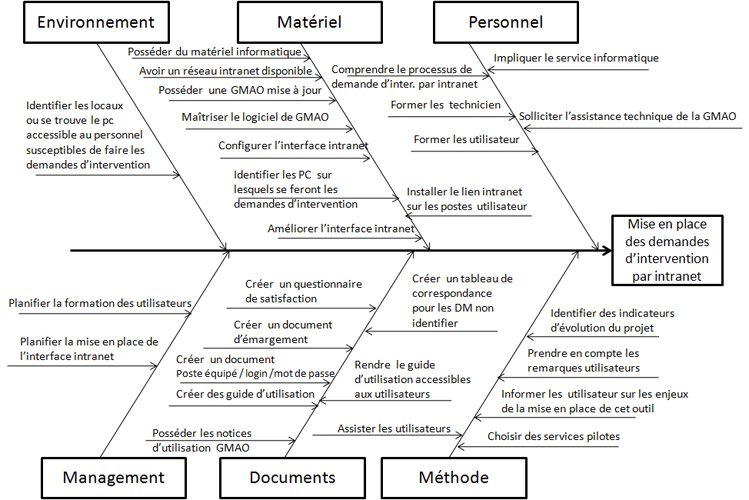

2.2. L’analyse des moyens

nécessaires pour sa

mise en œuvre

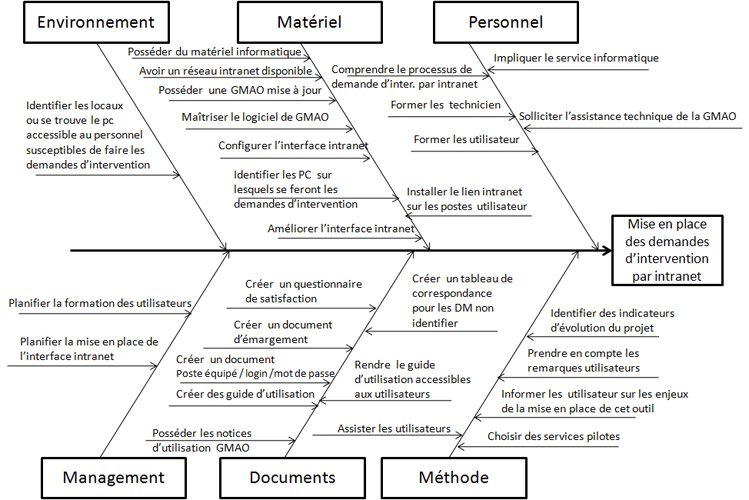

Le

diagramme

de

cause

à

effets

permet

d’identifier

les

moyens,

les

ressources

nécessaires

ainsi

que

les

actions

à

entreprendre

pour

réussir

la

mise

en

place

des

demandes

d’intervention

par

internet.

Figure 9 : Processus pour

réussir la mise en place de l’interface intranet [17].

|

2.3.

Les étapes nécessaires pour sa

mise en place

La

mise

en

place

de

l’interface

intranet

c’est a nécessité

en

plusieurs

étapes:

- La prise en main du logiciel de GMAO et de son module

intranet

- La mise à jour du logiciel de GMAO et installation de

son module sur le serveur.

- La définition des groupes utilisateurs et de leurs

droits d’accès.

- La configuration des pages intranet.

- L’élaboration d’un guide utilisateur.

- Rencontrer les responsable des services afin d’identifier

les postes informatiques à équiper et de planifier la

formation du personnel.

- Formater et accompagner les utilisateurs.

- Identifier les problèmes rencontrés et y

apporter des solutions.

2.3.1.

La

prise

en

main

du

logiciel

de

la

GMAO

et

de

son

module

intranet

Cette

étape

m’a

permis

:

•

D’étudier les fonctionnalités du

logiciel de GMAO et de l’utilitaire de configuration des pages intranet

(module intranet).

• De

m’imprégner de la logique de cette GMAO.

• D’explorer

les possibilités et d’identifier

les limites du logiciel.

• De

comprendre le processus de demande

d’intervention par intranet.

•

D’identifier les problèmes rencontrés

lors de son utilisation.

Pour

ce

faire

il

fallait

:

•

Étudier les

documents d’utilisation de la GMAO et

de l’utilitaire de personnalisation de l’interface intranet.

• Utiliser la

GMAO afin d’identifier toutes les

fonctionnalités de celle-ci.

• Me

familiariser avec l’utilitaire de configuration

du module intranet afin de pouvoir personnaliser les pages intranet.

• Simuler le

processus de demande d’intervention.

• Prendre

contact avec le support technique de la

GMAO afin d’avoir des informations plus précises sur certaines

fonctionnalités du logiciel.

2.3.2.

La

mise

à

jour

du

logiciel

de

GMAO

Bien

que

l’établissement

ait

un

contrat

de

maintenance,

d’assistance

technique

et

de

mise

à

jour

du

logiciel,

on

s’est

rendu

compte,

suite

aux

entretiens

avec

le

support

technique,

que

nous

n’avions

pas

la

dernière

version

logicielle.

On a demandé à ce

que l’on nous envoie la dernière

mise à jour du logiciel de GMAO.

Dés réception du

CD de

mise à jour,

j’ai

procédé à la mise à jour du logiciel en

désinstallant en premier lieu l’ancienne version « OPTIM

EMS 4.6.3 », puis installé la dernière version

« OPTIM CEM 5.2 » [16] sur les trois

postes du service

biomédical.

La mise à jour au niveau

du serveur a été

réalisée par le service informatique du GHCA.

2.3.3.

Le

choix

des

services

pilotes

Il

était

important

dans

un

premier

temps,

d’identifier

les

services

pilotes

avec

lesquels

nous

allions

tester

se

nouveau

système.

Nous avons choisi le

service de stérilisation et le

plateau technique d’endoscopie, car ces services avaient

déjà pour habitude et obligation de tracer leurs

activités.

Mais le choix c’est fait sur

ces services, car leurs responsables avaient un

réel besoin de connaître l’avancement et l’historique des

interventions effectuées sur leurs équipements.

Après cela il fallait

définir les groupes d’utilisateurs

ainsi que leurs droits d’accès à la base de

données.

2.3.4.

Définition

des

groupes

d’utilisateurs

et

définition

des

droits

L’intérêt

de

la

définition

des

groupes

utilisateurs

et

de

leurs

droits,

est

de

créer

des

profils

utilisateur

pour

les

différents

services

du

GHCA.

Chaque service aura son propre

identifiant et mot de passe qui

permettra de se connecter à l’interface intranet avec ses droits

associés.

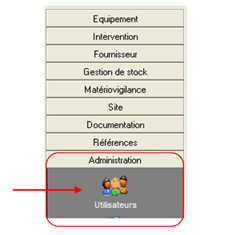

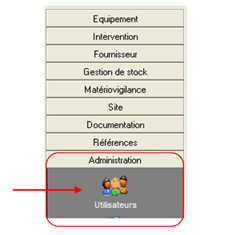

La définition des

utilisateurs et des droits ce font au niveau

du logiciel d’OPTIM [16] dans l’onglet

administration -> Utilisateurs.

Figure 10 : Copie

d’écran du menu de la GMAO [16].

|

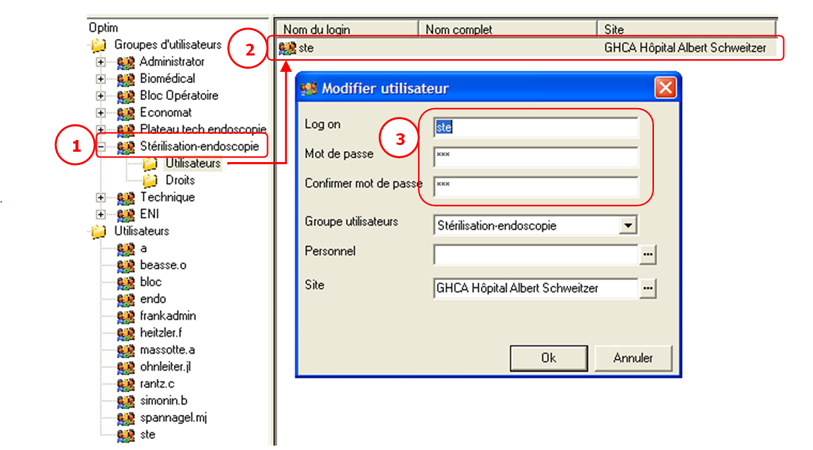

a) Méthodologie pour la

création des groupes

d’utilisateurs et définition des droits

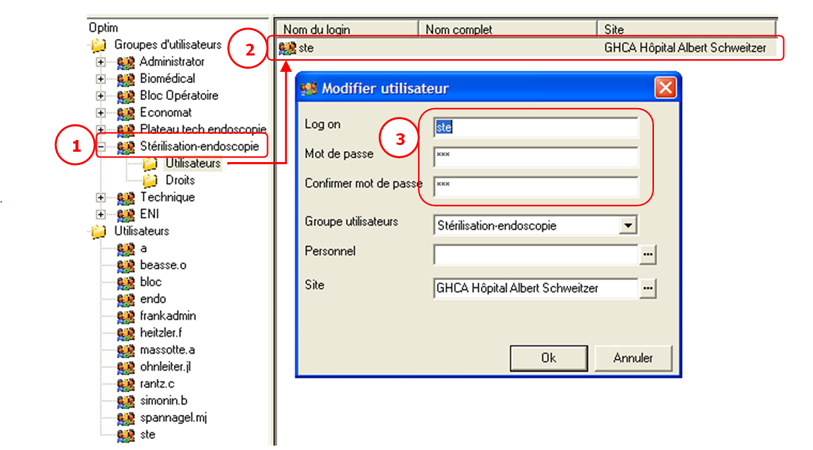

1)

Ajout

d’un

groupe

d’utilisateurs

:

(exemple

«

Stérilisation-endoscopie

»

).

2) Ajout d’un

utilisateur pour ce groupe

d’utilisateurs (exemple « ste »).

3)

Définition de l’identifiant et mot de passe

pour cet utilisateur.

Figure 11 : Copie

d’écran de la GMAO : définition des groupes

d’utilisateurs et utilisateurs [16].

|

b) Méthodologie de définition

des droits

Le

paramétrage des droits est indispensable pour

sécuriser la base de données. Il n’est pas souhaitable

que les utilisateurs puissent effacer ou modifier des données

dans la base de données.

D’autre part, il n’est pas utile

qu’il aient accès à

l’ensemble des informations de la base de données de la GMAO.

Les droits d’accès pour les

services seront les suivant :

- Avoir

accès et créer des demandes d’intervention.

- Avoir

accès à la liste des

équipements qui sont attribués à leur service.

- Avoir

accès à l’historique des

interventions qui ont déjà été faites sur

leurs équipements.

- Avoir un

aperçu sur le statut de la demande.

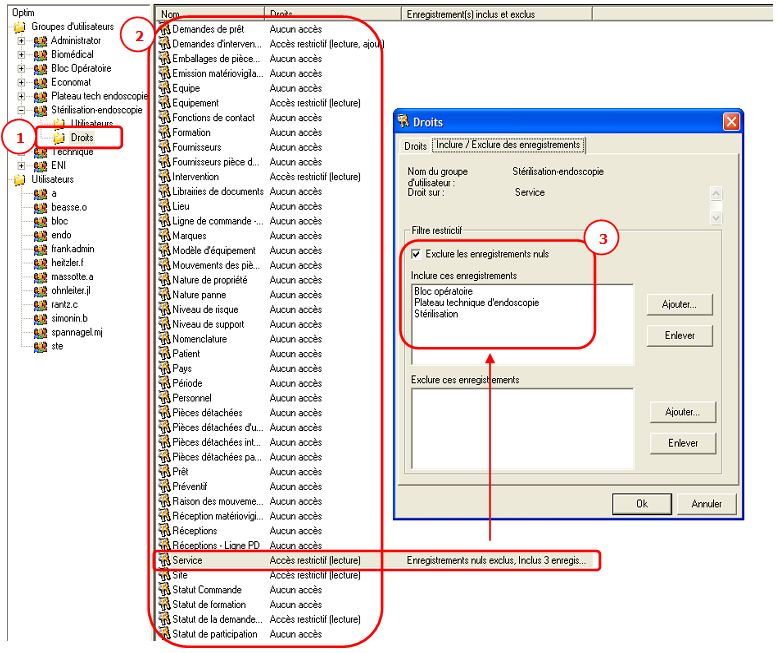

c) Méthodologie du

paramétrage des droits d’accès

à la base de données

1)

Sélection

de

l’onglet

«

Droits

»

du

groupe

d’utilisateur

Visualisation et affectation des

droits d’accès aux

entrées proposées.

2) Les droits

peuvent être configurés en

:

- « aucun

accès »

- « lecture

»

- « lecture

» et « ajout »

- « lecture

», « ajout »,

« modifier »

- « lecture

», « ajout »,

« modifier », « supprimer »

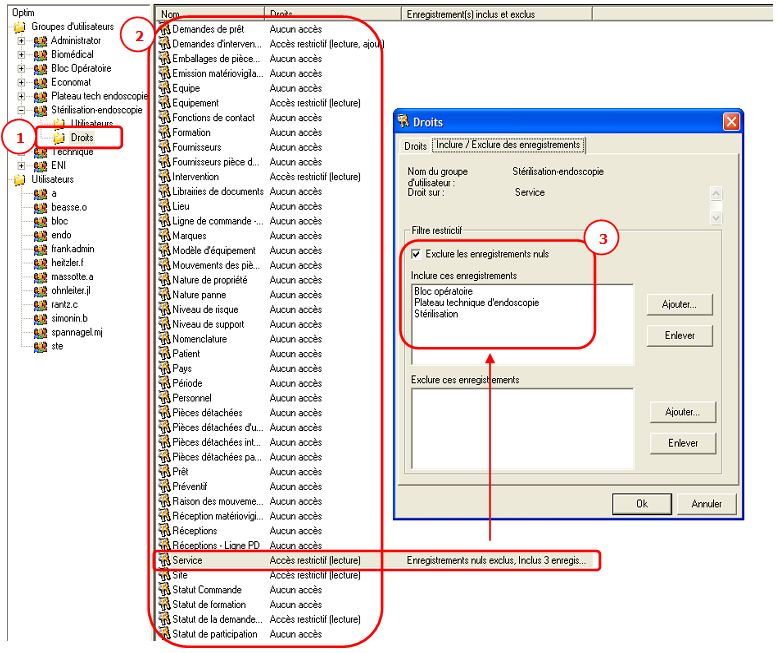

3) Filtre

restrictif : il permet de ne rendre

visible, à un groupe d’utilisateurs (stérilisation par

exemple), que les équipements des services sur lesquels il est

susceptible de faire une demande d’intervention.

Dans notre

exemple :

- Bloc

opératoire

- Plateau technique

d’endoscopie

- Stérilisation

Figure 12 : Copie

d’écran de la GMAO: configuration des droits [16].

|

2.3.5.

Configuration

des

pages

de

l’interface

intranet

de

la

GMAO

Durant

cette

étape

j’ai

configuré

et

adapté

les

pages

intranet

qui

permettront

aux

services

de

faire

leurs

demandes

d’intervention

et

de

visualiser

l’avancement

et

l’historique

des

interventions.

Le but de la configuration des pages

intranet, est de n’afficher aux

utilisateurs que les informations pertinentes et utiles lors de la

visualisation de la liste d’équipements par exemple et de rendre

obligatoire la saisie d’informations importantes pour le service

biomédical.

a) Principe des pages

intranet

Les

pages intranet du module intranet de la GMAO, sont des pages au

format HTML dans lesquelles sont insérées des balises ASP

qui permettent via un navigateur internet

d’accéder aux données de la base de données de la

GMAO. Elles permettent d’afficher une partie du contenu de la base de

données, d’ajouter des entrées, de les modifier ou de les

effacer en fonction des requêtes de l’utilisateur.

Les pages affichées sont des

pages « dynamiques »,

car elles sont générées au niveau du serveur.

Elles changent en fonction de la demande (requête) de

l’utilisateur et du contenu de la base de données.

Ces pages intranet sont

stockées sur le serveur.

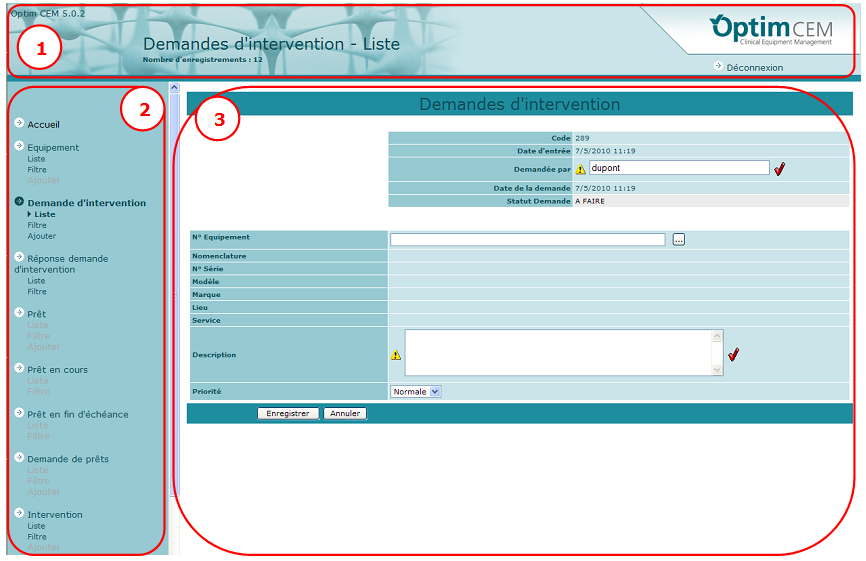

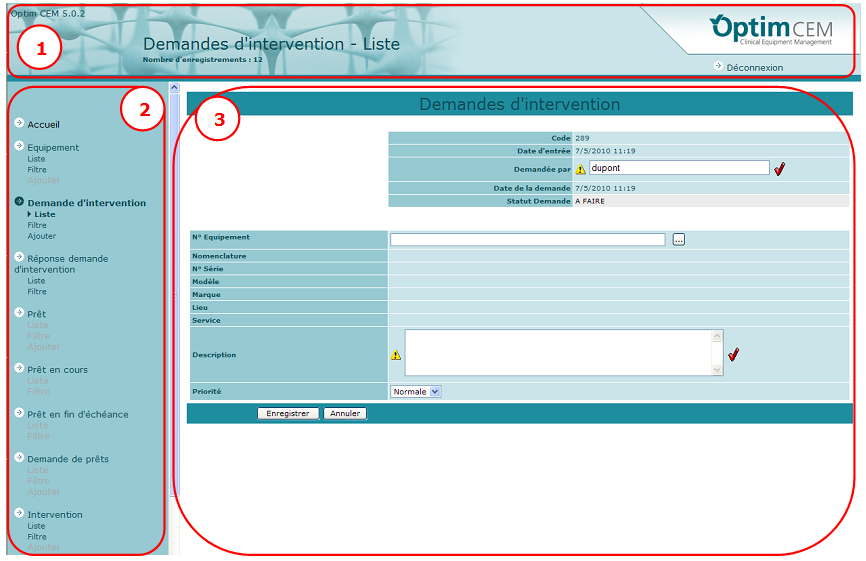

b) Présentation

d’un page intranet

La

page intranet se décompose en trois parties :

1)

Le bandeau : Affichant

l’entête de la page

dans laquelle on se trouve.

2)

Le menu : Il permet

d’accéder aux

différentes pages de cette interface.

3)

Le corps : cadre où

s’affichent les pages

sélectionnées dans le menu.

Figure 13 : Copie

d’écran d’une page intranet de la GMAO [16].

|

Les

pages

accessibles

via

le menu de l’interface intranet sont :

- « Équipement

»:

- Liste : Affiche la

liste des équipements

affectés au service.

- Filtre : Il permet de

faire une recherche

ciblée, par exemple en fonction de la marque, du n° de

série, du modèle, dans la liste des équipements.

- « Demande

d’intervention » :

- Liste : Affiche la

liste des demandes

d’intervention déjà faites par le service.

- Filtre : Il permet de

faire une recherche

ciblée dans la liste des demandes d’intervention.

- Ajout : affiche la page

qui permet d’effectuer les

demandes d’intervention.

- « Réponse

demande

d’intervention

» :

- Liste : Affiche la

liste des réponses aux

demandes d’intervention émises par le service biomédical.

- Filtre : Permet de

faire une recherche

ciblée dans la liste des réponses aux demandes

d’intervention.

- « Intervention

»:

- Liste : Affiche

l’historique des interventions

déjà entreprises sur l’ensemble des équipements

qui sont affectés au service.

- Filtre : Permet de

faire une recherche

ciblée (modèle, marque, n° de série..), sur un

équipement et d’afficher l’historique des toutes les

interventions qui ont déjà été

réalisées sur celui-ci.

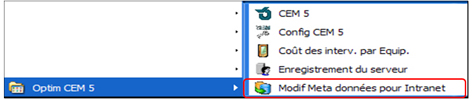

c) Personnalisation de

la page de demande

d’intervention

La

personnalisation

des

pages

intranet se fait à l’aide de

l’utilitaire « Modif Méta Données pour intranet

» du pack OPTIM CEM.

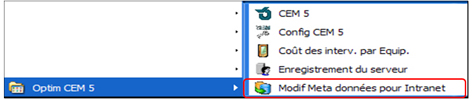

Pour accéder à

cet outil il faut aller dans :

programmes/Optim Cem 5/Modif Meta données pour Intranet.

Figure 14 : Copie

d’écran de l’onglet « Modif Meta données pour

intranet » [16].

|

La

fenêtre

ci-dessous s’ouvre :

La

fenêtre

ci-dessous s’ouvre :

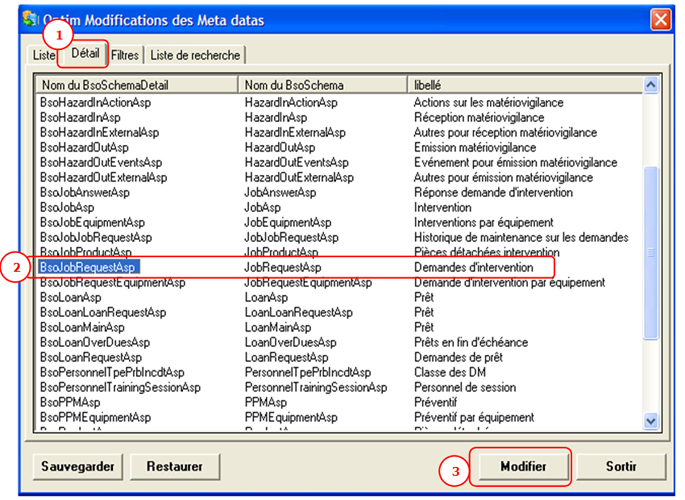

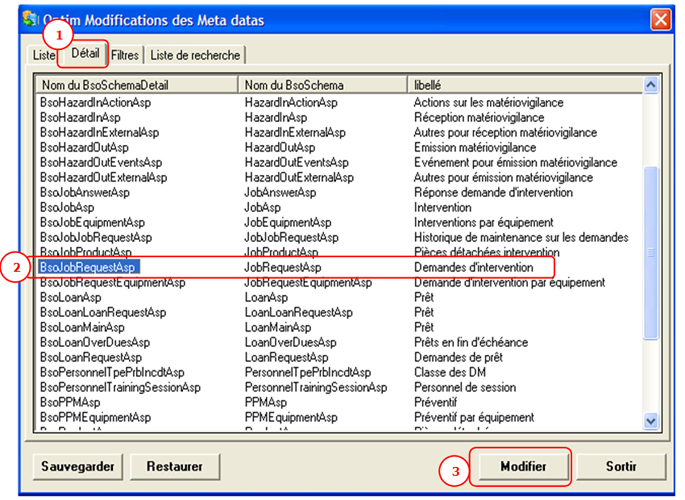

On choisi la page à

personnaliser :

1) Sélection

de l’onglet «

Détail ».

2)

Sélectionner BsoJobRequestAsp (Demande

d’intervention par équipement).

3) Cliquer sur

« Modifier ».

Figure 15 : Copie

d’écran de la fenêtre de « modification des

méta data » [16].

|

La

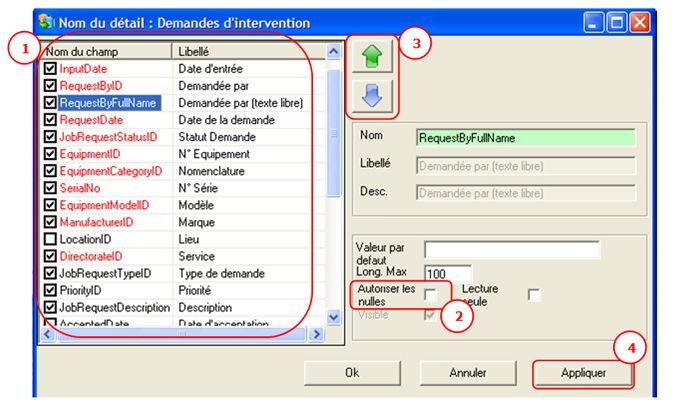

fenêtre de configuration de la

page de demande d’intervention

ci-dessous s’ouvre :

La

fenêtre de configuration de la

page de demande d’intervention

ci-dessous s’ouvre :

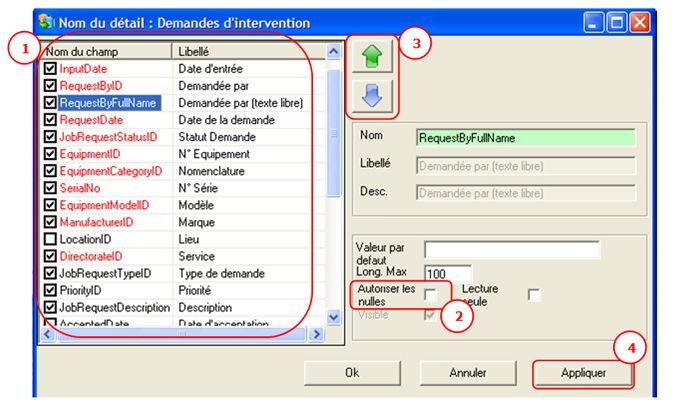

1) Champs

à cochés : Les champs

sélectionnés seront visibles dans les pages de demande

d’intervention.

2) «

Autoriser les nulles » : si la case

est décochée, le champ devra obligatoirement être

renseigné.

3) Les

flèches permettent de modifier l’ordre

d’affichage des différents champs dans la page intranet.

4) Une fois

la page configurée on valide la

configuration en cliquant sur « Appliquer ».

Figure 16 : Copie

d’écran de la fenêtre de configuration de la page «

demande d’intervention [16].

|

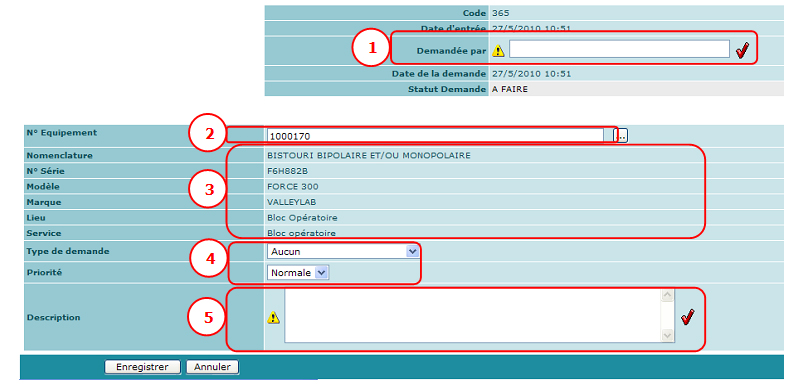

Page de demande d’intervention

après personnalisation

Page de demande d’intervention

après personnalisation

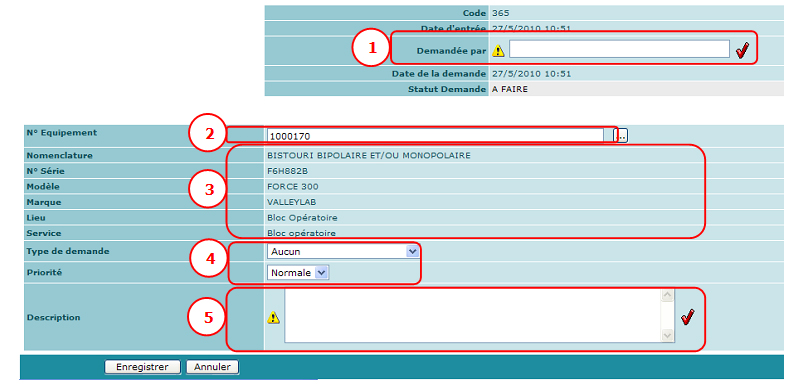

1) Champ

« Demandée par » : A renseigner pas le nom du

demandeur.

2) Champ

« N° Equipement » : A renseigner par le numéro

« GMAO » du DM.

3) Champs de

récapitulatif : Ils s’affichent lorsque le n°

d’équipement est renseigné. Ceci permet de

vérifier si le numéro de GMAO qu’on a saisie correspond

bien au bon

équipement, ceci permet d’éviter les

erreurs de saisie.

4) Champs de

sélection « Type de demande » et de «

Priorité » : Permet à l’utilisateur de

préciser le type de demande (réparation, renseignement,

accessoires..) et l’urgence de

l’intervention.

5) Champ

« Description » : A renseigner par la description du

problème rencontré.

Remarques : Les champs

précédés du panneau « attention » sont

à renseigner obligatoirement. Le N° d’équipement n’a

pas été rendu obligatoire dans le cas où les

demandes se font sur des équipements non

répertoriés dans la GMAO, comme par exemple un

stéthoscope.

Figure 17 : Copie

d’écran de la page intranet de demande d’intervention [16].

|

Les

pages

«

liste

»

et

«

filtres

»

se

configurent

de

la

même

manière.

Les

pages

«

liste

»

et

«

filtres

»

se

configurent

de

la

même

manière.

2.3.6. Mise en

place, formation du personnel et phase de test

a) Actions entreprises

pour cette sa mise en œuvre :

- Élaboration

d’un

guide

d’utilisation:

Un

guide

d’utilisation

simplifié

(annexe 2) a été

élaboré. Celui-ci décrit pas à pas, la

procédure pour réaliser une demande d’intervention. Il

explique aussi comment procéder pour visualiser l’historique des

interventions.

- Identification des

ordinateurs et

mise en place d’un raccourci :

Les

demandes

d’interventions

seront

réalisées

sur

les ordinateurs de salle de soins et

sur les postes des cadres des services.

Un

raccourci

pointant

sur

le

lien

de l’interface intranet à été installé

sur ces postes.

- Formation

et accompagnement du personnel :

Il

fallait

:

- Organiser les

formations en fonction de l’emploie du temps du personnel et de

leur

présence.

- Présenter l’outil en

simulant

des

demandes

d’intervention.

- Montrer les

bénéfices et avantages par rapport au

système mis

en place actuellement.

- Faire remplir une demande

fictive et

de le guider dans la procédure.

- Remettre

un guide

d’utilisation pour une consultation ultérieure.

- Assurer la

traçabilité du

personnel formé.Une feuille d’émargement

(annexe 3) a été

élaborée avec l’intitulé et l’objectif de la

formation. Ce

document

a

été

transmis

à

la « cellule formation » du GHCA pour la

traçabilité.

- Former les

techniciens biomédicaux à l’utilisation du module

intranet et à la manière de renseigner la GMAO :

Les

techniciens

doivent

changer

leurs

habitudes

d’utilisation de la GMAO.

- Ils doivent

laisser la page d’alertes de la GMAO visible et de s’habituer à

vérifier les alertes générées, suite

à des demandes émises.

- Les

sensibiliser sur l’importance de renseigner tous les champs de la GMAO.

Ils devaient s’habituer à renseigner le champ « statut de

la demande » par « accepté », renseigner le

nom du technicien ayant pris en charge l’équipement, renseigner

la date d’acceptation et indiquer les actions déjà

entreprises. Ceci

afin que les

services demandeurs connaissent l’état d’avancement de

l’intervention.

Remarque

:

Après deux semaines de

test de l’interface, le service de stérilisation et le

plateau technique d’endoscopie, n’ont pas rencontrés de

problèmes d’utilisation de cet outil.

Nous avons décidé

de déployer ce système sur d’autres services afin d’avoir

plus de retours utilisateurs.

b)

Déploiement du système de demande d’intervention

par intranet sur d’autres services

Nous

avons

décidé

de

mettre

en

place

cette

interface

dans

les

services

suivant

:

- Bloc

opératoire qui inclut les services d’anesthésie et de

SSPI.

- Le service

d’exploration fonctionnelle non invasive (ENI).

- Les

services de chirurgie (chirurgie 1, chirurgie 2, chirurgie 3, chirurgie

4, chirurgie ambulatoire, soins continus de chirurgie).

- Les services de

médecine.

- La

polyclinique.

- La

maternité.

- Le bloc

obstétrical.

- L’USIC

(unité de soins intensifs cardiologiques).

c) Création des

groupes d’utilisateurs et leurs droits d’accès

Il

fallait

pour

ces

services,

créer

et

définir

de

nouveaux

groupes

d’utilisateurs

avec

leurs

droits

d’accès

à

la

base

de

données. C'est-à-dire restreindre, entre autre,

l’accès aux équipements qui sont attribués

à leur service.

d) Identification et

rencontre des responsables de service afin :

•

D’identifier

les

postes

sur

lesquels

se

ferrons

les

demandes

(poste

de

cadre

de

la

salle

de

soins

accessible

à

l’ensemble

des

soignants)et

d’y

installer

le

raccourcie

pointant

vers

l’interface

intranet.

• D’avoir la

liste du personnel susceptible de faire des demandes d’intervention

(Cadre, référent,

infirmière, agent de service hospitalier (ASH).

• De

planifier à l’aide des responsables, la formation du personnel

concerné, en fonction de leur disponibilité et leur

présence.

e) Formation du

personnel

Dans

les

services

de

chirurgie

il

était

quasiment

impossible

de

former

les

personnes

individuellement.

Le

seul

moment

où

toutes

les

infirmières de ces services étaient présentes

(celles qui travaillent du matin ou de l’après midi),

était durant les transmissions. Pour ces services j’ai du

expliquer l’intérêt de cet outil et faire une

démonstration. Pour les autres services j’ai pu former les

personnes individuellement (chacun à pu faire une demande

d’intervention fictive).

Un guide d’utilisation a

été remis à chaque service et aux cadres de soins

pour consultation ultérieure en cas d’oublie de la

procédure.

La phase de test a

été très importante pour la mise en œuvre de

l’interface. Elle nous a permis, grâce aux remarques et

questionnements du personnel durant la formation, d’identifier des

problèmes auxquels nous n’avions pas pensé lors de sa

configuration initiale.

Cela nous a permis d’apporter

des solutions d’amélioration, afin de faciliter et de

pérenniser son utilisation.

2.4.

Problèmes rencontrés et solutions apportées.

a)

Problèmes rencontrés par les services de

stérilisations et le plateau technique d’endoscopie :

Problème

: DM répertorié sans numéro

d’équipement.

Les

dispositifs

médicaux

comme

par

exemple,

les

endoscopes

rigides

,les

endoscopes

souples

ou

les

moteur

chirurgicaux,

étaient

enregistrés

dans

la

base

de

données

de

la

GMAO,

sans

attribution

de

numéro

d’équipement.

Il

est

impératif

,

lors

d’une

demande

d’intervention

de

renseigner

le

numéro

d’équipement

afin

que

le

service

biomédical

sache

de

quel

équipement

il

s’agit.

Lorsque

l’on

voulait

modifier

la

fiche

de

cet

équipement

pour

lui

attribuer

un

numéro

d’équipement,

le

champ

restait

grisé

et

n’était

pas

modifiable.

Solution:

Solution:

Nous

avons

pris

contact

avec

le

support

technique

de

la

GMAO

afin

de

résoudre

se

problème.

Il

suffisait

d’appuyer

sur

le

clavier

de

l’ordinateur

«

Ctrl

»+

«

F12

»

afin

qu’on

puisse

leurs

affecter

un

numéro

d’équipement

(cette

fonction

n’était

pas

décrite

de

le

manuel

d’utilisation).

Problème : dispositifs

sans numéro d’identification.

Normalement,

tous

les

dispositifs

médicaux

répertoriés

dans

la

GMAO,

sont

dotés

d’un

étiquette

avec

son

numéro

de

GMAO

(n°

d’équipement).

Figure 18 : Exemple

d’étiquette d’identification des dispositifs médicaux [17].

|

Certains

équipements

ne

pouvaient

pas

être

dotés

de

cette

étiquette.

Les

endoscopes

rigides,

les

endoscopes

souples

et

les

moteurs

chirurgicaux

sont

soit

stérilisés

ou

désinfectés.

Les

étiquettes

ne

résistaient

pas

aux

hautes

températures

ou

aux

lavages/désinfections.

Solution

:

Solution

:

Nous

avons

formé

le

responsable

de

stérilisation

à

l’utilisation

des

filtres

de

recherche

.

Il

permet

de

faire

une

recherche

en

fonction

du

numéro

de

connaitre

le

numéro

d’équipement

afin

de

pouvoir

faire

une

demande

d’intervention.

Cette

procédure

a

été

rajoutée

dans

le

guide

d’utilisation

des

demandes

d’intervention

par

intranet

(annexe 2).

Pour

simplifier

la

tâche

du

personnel

d’endoscopie,

nous

avons

réalisé

un

tableau

de

correspondance

N°

interne

des

endoscopes

/

N°

d’équipement/N°

de

série

(annexe 4),

afin

qu’il

puisse

retrouver

rapidement

le

numéro

d’équipement

des

endoscopes.

b)

Problème

rencontré

par

le

service

d’

ENI

:

Problème :

Le

personnel

c’est

rendu

compte

lors

de

la

visualisation

de

la

liste

de

leurs

équipements

médicaux,

que

la

désignation

de

certains

équipements

était

erronée.

Les

holters

tensionnels

était

enregistrés

en

tant

qu’holter

cardiaque.

Solution

:

Solution

:

La

désignation

de

ces

équipements

a

été

modifiée.

On

remarque

qu’il

est

important

que

le

service

biomédical

soit

plus

méticuleux

lors

du

renseignement

de

la

base

de

données

de

la

GMAO.

c)

Problème

rencontré

par

le

service

au

Bloc

opératoire:

Problème :

Des

équipements

étaient

attribués

au

bloc

opératoire

alors

qu’il

appartenaient

au

service

d’anesthésie.

Solution

:

Solution

:

Réaffectation

des

équipements

à

son

service.

d)

Problèmes rencontrés par les services de chirurgie :

Un

problème

majeur

a

été

soulevé

lors

d’une

discussion

avec

un

cadre

de

santé.

Problème :

Les

services

de

chirurgie

se

prête

entre

eux

les

pousses

seringue

et

pompes

à

perfusion.

Il

arrive

parfois

que

ces

équipements

ne

reviennent

pas

dans

les

services

auxquels

ils

sont

affectés.

Les

droits

d’accès

que

nous

avions

définis ne permettaient aux

services de n’accéder qu’aux équipements qui

étaient attribués à leur service. Le service de

« Chirurgie 1 » qui avait un pousse seringue du service de

« Chirurgie 2 », ne pouvait pas faire de demande

d’intervention sur cet équipement.

Solution

:

Solution

:

Nous

avons

reconfiguré

les

droits

d’accès

dans

la

GMAO,

des

services

de

chirurgie

et

de

médecine,

afin

que

chaque

service

ait

accès

à

l’ensemble

des

équipements

de

ces

services.

e)

Problèmes rencontrés par le services de maternité :

Problème :

Lorsque

l’on

fait

un

demande

d’intervention,

un

champ

«

N°

d’équipement

»

doit

être

renseigné,

par

contre

l’étiquette

d’identification

collée

sur

le

dispositif

indique

«

N°

GMAO

»,

il

y

a

risque

de

confusion.

Solution

:

Solution

:

Le

logiciel

permet

de

créer

des

messages

en

page

d’accueil

de

l’interface

intranet.

Un message qui averti

l’utilisateur que le champ « N° d’équipement »

qui est à renseigner correspond au N° GMAO (étiquette

d’identification collée sur l’équipement).

Le guide d’utilisation des

demandes d’intervention par intranet (annexe 2),

informe

également

l’utilisateur

le

numéro

est

renseigner

dans

ce

champ.

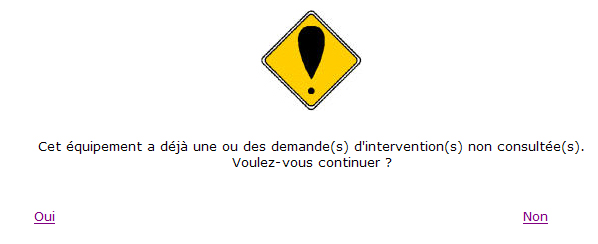

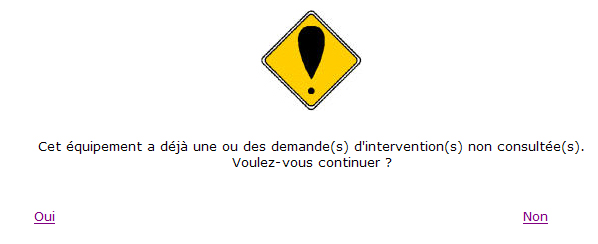

Problème :

Comment

savoir

si

une

demande

à

déjà

été

faite

pour

un

dispositif

médical

en

panne

si

celui-ci

se

trouve

encore

dans

le

service.

Solution

:

Solution

:

Un

message

d’alerte

signale

à

l’utilisateur,

lors

d’une

création

de

demande,

qu’une

demande

a

déjà

été

faite.

Figure 19 : Copie

d’écran du message d’alerte de l’interface intranet qui signale

qu’une DI a déjà été faite [16].

|

Problème

:

L’identifiant

et

le

mot

de

passe

que

l’on

avait

défini

lors

de

la

configuration

différait

de

l’identifiant

et

du

mot

de

passe

d’accès

à

l’ordinateur

sur

lequel

est

installé

le

raccourci

de

l’accès

à

l’interface

intranet.

Solution

:

Solution

:

Uniformisation

des

identifiants

et

mots

de

passe.

f)

Problème rencontré par le service biomédical :

Problème :

Chaque

équipement

est

affecté

à

un

service

bien

défini.

Lorsqu’un

service

de

«

chirurgie

1

»

fait

par

exemple

une

demande

d’intervention

pour

un

pousse

seringue

qu’il

a

emprunter

à

la

«

chirurgie

2

»

par

exemple,

le

service

biomédical

pensera

que

le

pousse

seringue

se

trouve en « chirurgie 2 ».

Solution

:

Solution

:

Pour

palier

à

ce

problème,

nous

avons

configuré

la

GMAO

et

le

module

de

l’interface

intranet

de

manière

à

ce

que

le

champ

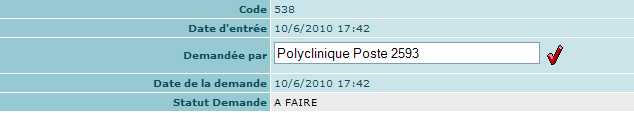

«

Demandée

par

»

soit

automatiquement

renseigné

avec

le

nom

du

service

demandeur

et

de son numéro de

téléphone.

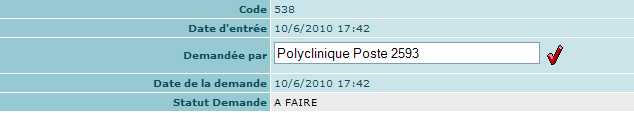

Figure 20 : Copie

d’écran de l’interface intranet, renseignement automatique du

champ « Demandée par » [16].

|

Problèmes

:

Comment :

- Connaitre

les poste sur lesquels sont installés les raccourcie pour faire

les demandes d’intervention par intranet.

- Connaitre

le personnel formé.

- Apporter

des modifications sur l’interface intranet.

Solutions

:

Solutions

:

- Un tableau

récapitulatif a été mis à disposition

du service biomédical. Celui-ci indique les postes «

équipés », leurs lieu physique (service,

désignation du local et numéro du local), le nom de

l’ordinateur avec sont adresse IP, l’identifiant et le mot de passe (annexe 5).

- Une feuille

d’émargement (annexe 3) a

été remplie par le personnel formé.

- Un guide

expliquant la configuration des pages intranet a été

remis au service biomédical.

g) Autres

problèmes :

- Que faire

si l’utilisateur ne se rappel plus de la procédure à

suivre pour faire une demande d’intervention et ne retrouve plus le

guide d’utilisation au format papier qui a été remis au

service.

- Comment

faire pour que les nouveaux arrivants connaissent la procédure

à suivre pour faire une demande d’intervention.

Solutions :

Solutions :

Le

GHCA

a

mis

en

ligne

un

dossier

«

communication

»,

accessible

à

l’ensemble

du

personnel.

On

y

trouve

un

dossier

«

consignes

biomédicales

».

Nous

y

avons

ajouté

le

guide

de

demande

d’intervention

par

intranet

au

format PDF. Dans la page

d’accueil de l’interface intranet un message indique aux utilisateurs

où trouver ce guide.

Dans

le

livret

d’accueil

des

nouveaux

arrivants,

un

chapitre

concernant

la

procédure

des

demandes

d’intervention

devra

être

inséré.

Les

nouvelles

recrue

pourrons

prendre

connaissance

de

la

procédure

sauront

où

trouver

son

guide

d’utilisation.

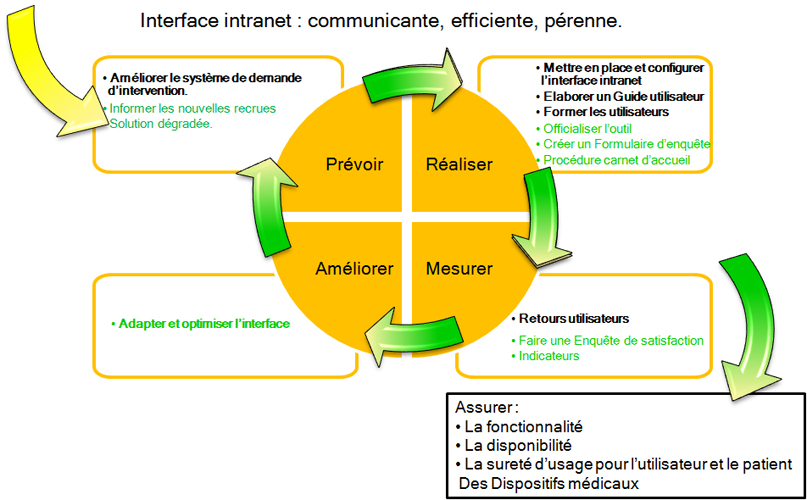

3. Conclusion et perspectives

d'avenir

Au terme de ces 10 semaines de stage, l'interface intranet de la GMAO

"OPTIM" est opérationnelle.

Au départ, nous pensions l'installer dans deux services pilotes.

Les résultats étant concluants, cet outil a

été

étendu progressivement à la

totalité des services de l’hôpital Albert Schweitzer. Il a

été très bien accueilli par les

utilisateurs, il est perçu comme un très bon outil de

communication.

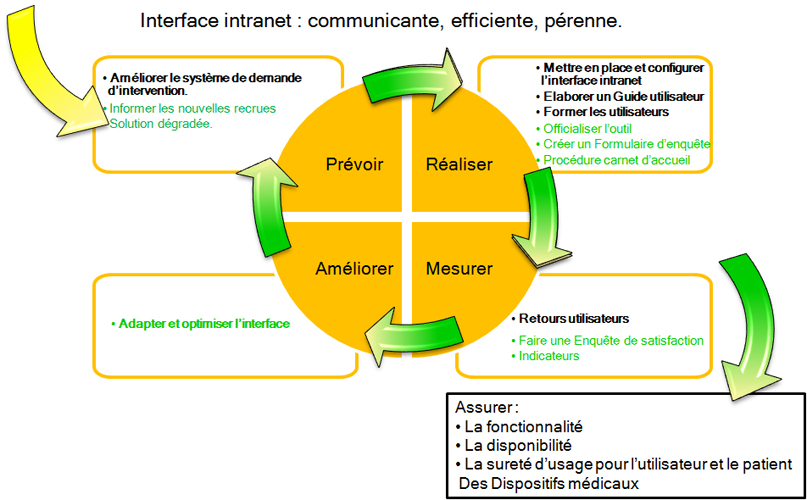

Ce travail de mise en place m’a permis de décrire le processus

à la manière d’un cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act)

d’amélioration continue :

- Prévoir ce

qu’il faut faire : Améliorer le système de demande

d’intervention.

- Réaliser ce

qui est prévu : Configuration et mise ne place de l’interface.

- Mesurer les

résultats : Former le personnel et retours des utilisateurs.

- Amélioration

et évaluation : Apporter les modifications à l’interface

suite aux remarques et problèmes rencontrés par les

utilisateurs.

Les résultats sont

encourageants car après six semaines de mise en place j’ai

constaté que :

- 80 % des services sont

« équipés » avec ce système (28

services sur 35). Les sept services restants se trouvent sur le site du

"Home du Florimont" et de la clinique du Diaconat.

- 30 % du personnel est

formé (82 personnes sur 271).

- 81 % des Dispositifs

Médicaux sur l’ensemble du parc sont concernés par

la demande d’intervention par intranet(1692 DM sur 2114).

- 32 % de demandes sont

faites à l’aide de ce nouvel outil. (21 demandes ont

été faites par intranet sur 65 demandes au total).

Ce système de demande

d’intervention sera mis en place, sur l’ensemble des services du GHCA,

d’ici la fin de l’année 2010.

Pour finaliser cette mise en place le service biomédical devra :

- Officialiser la procédure en l’enregistrant dans le

système qualité.

- Prévoir une solution dégradée en cas de

problème informatique.

- Noter l’existence du système intranet dans le livret

d’accueil des nouvelles recrues.

- Évaluer le niveau de satisfaction du personnel par

une

enquête de satisfaction et tenir compte des remarques des

utilisateurs.

- Mettre en place des indicateurs afin d’évaluer

l’évolution de l’utilisation de cet outil.

Cela permettra d’optimiser cet outil afin

qu'il reste communicant, efficient et pérenne.

Figure 21 : Cycle d'amélioration continue [17]. |

La mise en place de cet outil

s’inscrit dans le plan

d’amélioration des pratiques et prestations du service

biomédical dont la priorité est d’assurer la

fonctionnalité, la disponibilité et la sureté

d’usage des dispositifs médicaux vis-à-vis de

l’utilisateur et du patient.

Bilan de stage

Ce

stage m’a permis :

- De faire du

« benchmarking » auprès du service biomédical

du GHCA, en observant et en analysant leur

façon de s’organiser

et de travailler.

- De

découvrir et d’utiliser les ECME (Équipements de Contrôle,

de

Mesure et d'Essai) et outils nécessaires,

afin de réaliser le contrôle qualité sur les

dispositifs médicaux tel que les PSE

et les pompes à

perfusion.

- De

découvrir de nouvelles technologies biomédicales (veille

technologique), grâce aux démonstrations des commerciaux.

- D’élargir mes contacts (prestataires, fournisseurs ,

techniciens

biomédicaux).

- De me

familiariser avec la GMAO et son utilitaire de

configuration des pages

intranet.

- D’identifier les étapes nécessaire à la

mise en

place de l’interface intranet. Ceci me sera d'une grande

aide , car mon établissement a pour dessein de mettre en place

cet outil.

Fort de cette expérience

et grâce aux enseignements qui m’ont été

dispensés à l’UTC de Compiègne, je vais contribuer

à l’évolution du service biomédical de mon

établissement dans lequel j’ai été affecté

il y a un an.

Récapitulatif des illustrations

et tableaux

Figure

1

:

Les

sites

du

GHCA

[1].

Figure 2 : Les

établissements du GHCA [1].

Figure 3 : Répartition

des maintenances préventives externe/interne sur les DM de

classe IIb [17].

Figure 4 : Répartition

des activités, du service biomédical, de la MP et du CQ

sur équipements de classes IIb [17].

Figure 5 : Répartition

des activités du Service Biomédical en 2009 [17].

Figure 6 : Nombre

d’interventions Curatif /Préventif sur les sites du Diaconat et

de l’hôpital Albert Schweitzer [17].

Figure 7 : Processus de Demande

d’intervention par Fax [17].

Figure 8 : Processus de demande

d’intervention par l’interface intranet [17].

Figure 9 : Processus pour

réussir la mise en place de l’interface intranet [17].

Figure 10 : Copie

d’écran du menu de la GMAO [16].

Figure 11 : Copie

d’écran de la GMAO : définition des groupes

d’utilisateurs et utilisateurs [16].

Figure 12 : Copie

d’écran de la GMAO: configuration des droits [16].

Figure 13 : Copie

d’écran d’une page intranet de la GMAO [16].

Figure 14 : Copie

d’écran de l’onglet « Modif Meta données pour

intranet » [16].

Figure 15 : Copie

d’écran de la fenêtre de « modification des

méta data » [16].

Figure 16 : Copie

d’écran de la fenêtre de configuration de la page «

demande d’intervention [16].

Figure 17 : Copie

d’écran de la page intranet de demande d’intervention [16].

Figure 18 : Exemple

d’étiquette d’identification des dispositifs médicaux [17].

Figure 19 : Copie

d’écran du message d’alerte de l’interface intranet qui signale

qu’une DI a déjà été faite [16].

Figure 20 : Copie

d’écran de l’interface intranet, renseignement automatique du

champ « Demandée par » [16].

Figure 21 : Cycle

d'amélioration continue [17].

Tableau 1 : Historique du GHCA [1].

Tableau 2 : ECME et

équipements de calibration du service biomédical

[17].

Tableau 3 : Equipements de

Classe IIb sous contrats [17].

Tableau 4 : Equipements de

Classe IIa et de classe I sous contrats [17].

Tableau 5 : Equipements de

Classe IIb dont la MP et le CQ est réalisée par le

service biomédical [17].

Tableau 6 : Organisation des

maintenances préventives et curatives du service

biomédical [17].

Références bibliographiques

[1] Livret

d’accueil 2010 du GHCA.

[3] http://www.has-sante.fr/

, site de

la Haute Autorité de santé, consulté le 4 juin

2010.

[4]

Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités

d’utilisation et de

contrôle

des

matériels

et

dispositifs

médicaux

assurant

les

fonctions

et

actes cités aux articles

D.712-43 et D.712-47 du code

[5] Décret no

96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance

exercée

sur

les dispositifs médicaux

et modifiant le code de la santépublique (2e partie : Décrets

en Conseil d’État), JORF no 14 du17 janvier 1996. p. 803, NOR :

TASH9523427D.

[6] Circulaire

DH/EM1

N°96-4459 du 12 août 1996, relative à la

sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux,

incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de

tables d'opération.

Bulletin

officiel

du

ministère

chargé

de

la

santé

n°

96/37

p.

159-160.

[7]

Circulaire

DH/EM1 N° 98-1133 du 27 janvier 1998,relative à la

sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux.

Incidents ou risques d'incidents liés à l'utilisation de

tables d'opérations

[8] Circulaire DH/EM1

n°987262 du 15 juillet 1998, concernant la

traçabilité des procédés de

désinfection des endoscopes, site http://www.sante.gouv.fr ,

consulté le 9 juin 2010.

[9] Décret no

2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système permettant

d’assurer

la

qualité

de

la

stérilisation

des

dispositifs

médicaux

dans

les établissements de

santé et les syndicats inter hospitaliers,JORF no 98 du 26 avril 2002. p. 7505,

NOR : MESH0221170D.

[10]

Décret

no 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation de

maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs

médicaux prévus à l’article L. 5212-1

[11]

Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs

médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au

contrôle de qualité mentionnés

[12] Directive

93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs

médicaux, modifiée par : Directive 98/79/CE du Parlement

européen et du Conseil,

[13] Norme XPS

99-170 : http://www.afnor.org/

,

site de L’Afnor, consulté le 7 juin 2010.

[14] Politique

de

maintenance préventive et contrôle qualité des

équipements, site de communication du GHCA, répondant au

manuel de certification des établissements

de

santé(V2007), chapitre 2 : ressources transversales,

référence

16c : La maintenance préventive et curative est assurée .

[15] http://www.afssaps.fr/,

site

de

L’Agence

Française

de

sécurité

sanitaire

des

produits

de

santé,

consulté

le

8

juin

2010.

[16] http://www.optim.fr/ ,

site de la GMAO

OPTIM, consulté le 8 juin 2010.

[17] GMAO :

Mise en place de son interface intranet, Joël DECK, UTC, ABIH 2010.

[18] Guide

des

Bonnes

Pratiques

Biomédicales

en Etablissement de

Santé

,

Farges G. (UTC), Wahart G. (Pdte AFIB), Denax J.M. (Pdt AAMB),

Métayer H. (Pdt ATD) et 45 co-auteurs,

ITBM/RBM

News,

Ed

Elsevier,

novembre

2002,

vol.

23,

Suppl.

2,

23s-52s).

Bibliographie

A.

Livret

d’accueil

2010

du

GHCA

B. http://www.legifrance.gouv.fr

, site qui regroupe les textes et décrets relatifs à la

santé public, consulté le 4 juin 2010.

C. http://www.afssaps.fr/

, site de

L’Agence Française de sécurité sanitaire des

produits de santé , consulté le 8 juin 2010.

D. http://www.has-sante.fr/

, site de

la Haute Autorité de santé, consulté le 4 juin

2010.

E. http://www.sante.gouv.fr

, site du

ministère de la santé et des sports, consulté le 9

juin 2010.

F. http://www.afnor.fr ,

site de

l’Association Française de Normalisation, consulté le 31

mai 2010.

G. http://www.utc.fr , site

de

l’Université de Technologie de Compiègne (UTC),

page consultée le 28 mai 2010.

H. http://www.midipy.sante.gouv.fr/

,

site

la

DRASS

Midi-Pyrénées,

consulté

le

2

juin

2010.

I. http://www.legifrance.gouv.fr/

, site Légifrance, service public de la diffusion du droit

par l’internet, consulté le 3 juin 2010.

J. Guide

pratique Maintenance des dispositifs médicaux

Conception-Réalisation : mars 2005 http://www.midipy.sante.gouv.fr/

, consulté le 22 avril 2010.

K. http://www.midipy.sante.gouv.fr/

, site de la DRASS et des DDASS, consulté le 22 avril 2010.

L.

«

Fondements

méthodologiques

de

l’amélioration

continue

et

de

la

résolution

de

problèmes

»,

auteur

Gilbert

Farges,

Responsable

et

animateur

de

spécialités

du

master,

d'une

certification

professionnelle

et

de

formations

en

technologie

biomédicale

et

en

qualité

pour

des

chercheurs,

managers,

ingénieurs

ou

techniciens

supérieurs,

http://www.utc.fr/~farges

.

M.

«

Outils

du

Contrôle

et

Management

de

la

Qualité

»,

auteur

Gilbert

Farges.

N. «

Asset Management Solutions UTC 2010 – GMAO », auteur Christian

Rapin, Sales and marketing manadger, Christian.rapin@med.ge.com , GE

healthcare.

O. Site