I.3. Missions du Service Biomédical

Le Service Biomédical a pour missions la Gestion des Dispositifs

Médicaux en exploitation du Centre Hospitalier de

Compiègne.

Ses missions consistent à satisfaire les besoins des services

médico-techniques relative aux dispositifs médicaux,

notamment au travers de deux axes majeurs qui sont l’acquisition de

matériels neufs (la fonction achat) et la fonction maintenance

»

Les Missions du Service Biomédical sont basées sur

l’Achat et la Maintenance du patrimoine technologique du CHC et se

déclinent par la réalisation des activités qui

suivent à savoir :

- Planifier l’investissement des DM de

l’établissement ;

- Assurer la maintenance

(préventive/curative) ;

- Suivre la distribution des fluides

médicaux ;

- Veiller à la Matériovigilance ;

- commander et gérer les Pièces de

rechanges (PR) ;

- Former les services de soins à

l’utilisation des DM.

II. ORGANISATION

DE

LA

MAINTENANCE

PAR

LE

SERVICE

BIOMEDICAL

Le Service Biomédical est basé sur le site central (CHC)

où sont regroupés aux jours et heures ouvrables les

techniciens formant l’équipe d’intervention et prend en charge

les équipements biomédicaux des autres centres de

santé qui sont :

* la Maison de Retraite et

l’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées

Dépendantes ;

* le centre hospitalier de

Noyon.

Un programme d’astreinte (garde) est observé selon un emploi du

temps établi, où chaque technicien doit respecter pour

assurer la continuité du service.

Une bonne organisation des activités d’un service

biomédical doit pouvoir permettre d’adapter les moyens aux

besoins et une connaissance des concepts et des principes directeurs de

ses prérogatives (missions).

Pour garantir la qualité, la continuité et la

sécurité des soins, le Service biomédical se fixe

pour missions et pour valeurs de mettre en œuvre les moyens

matériels, humains et financiers dont il dispose afin d’assurer

aux services utilisateurs la disponibilité, la

sûreté de fonctionnement ou le maintien des performances

des DM acquis par la DAETB, la sécurité des utilisateurs

et du patient.

Ainsi, le Service biomédical vise à atteindre la

satisfaction du Patient et celle des Praticiens de la médecine

de santé pour une utilisation optimale des DM et

participer à l’amélioration continue de la prise en

charge des soins de santé.

Le Service biomédical peut également conseille et forme

les professionnels de santé pour une utilisation optimale des

dispositifs médicaux mis à leur disposition.

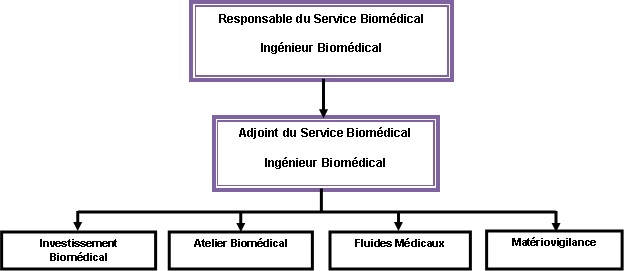

Au niveau du service biomédical, deux grandes fonctions sont

assurées par les techniciens biomédicaux (TB) :

- La Maintenance Préventive (MP)

planifiée;

- La Maintenance corrective.

II.1.La

Réalisation de la Maintenance par le service biomédical

Lors d’une demande d’intervention par les services de soins, le service

biomédical répond à l’appel et ensuite prend en

charge la réparation (intervention interne) de

l’équipement, dans le cas contraire (Prestation externe, si le

DM est sous contrat), la société en charge du contrat est

contactée.

II.1.1.Maintenance

préventive

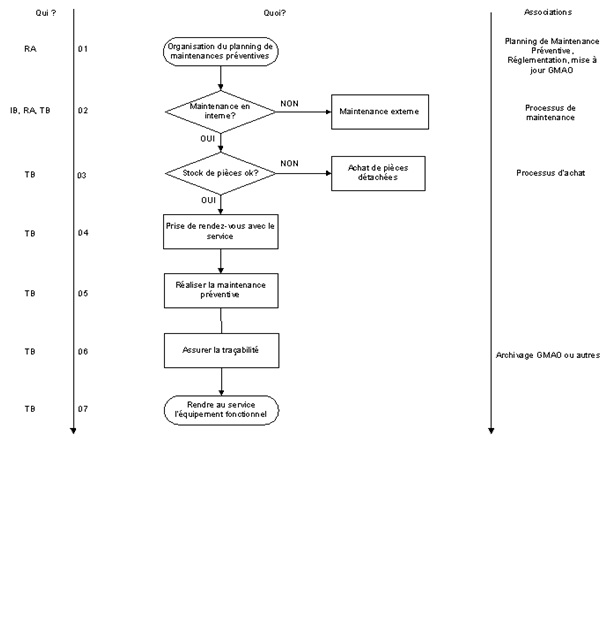

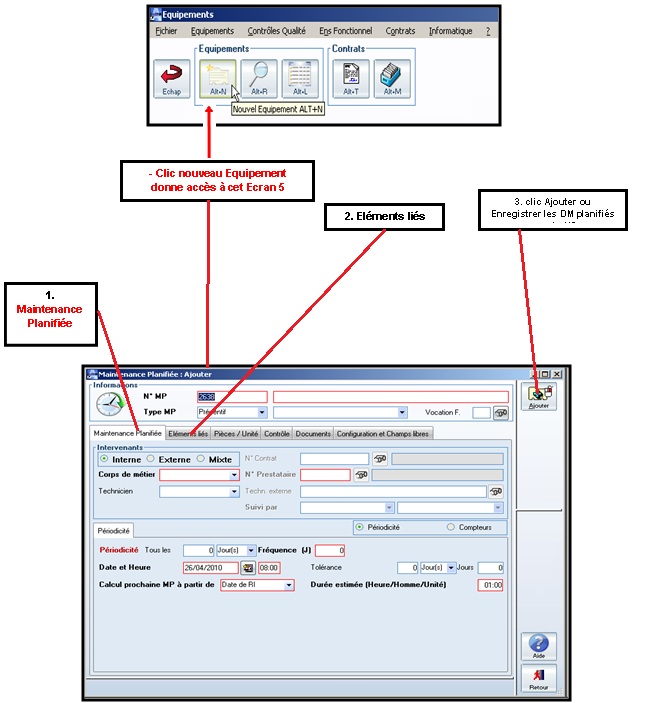

L’Adjoint Biomédical, le responsable de l’atelier

Biomédical a la charge d’organiser le planning de la maintenance

préventive.

Il identifie et définit, la criticité des dispositifs

médicaux soumis à la Maintenance Préventive, tout

en tenant compte aux exigences des textes réglementaires et

normatifs liés au domaine

Le Responsable Atelier définit la périodicité des

interventions préventives (fréquence de la MP), identifie

le technicien biomédical en charge, ou la société

externe, selon le cas. Ces informations sont saisies sur la GMAO.

Quand la MP est réalisée par un prestataire

extérieur, il faut suivre le processus de la nature des

opérations réalisées par celui-ci qui doivent

faire l’objet d’un rapport d’intervention externe (RI externe) transmis

au responsable atelier qui doit être renseigné sur la GMAO.

Quand la MP est effectuée en interne, le technicien

biomédical prend en compte le planning établi par le

responsable atelier, s’assure d’avoir au magasin les pièces

nécessaires et prend rendez-vous avec le service médico

technique concerné.

Il réalise la maintenance préventive, tout en s’assurant

de la traçabilité (respect des exigences

réglementaires ; normatives) et doit procéder à la

saisie du rapport d’intervention sur la GMAO. L’équipement

fonctionnel est rendu dans le service utilisateur.

II.1.2.Maintenance

corrective

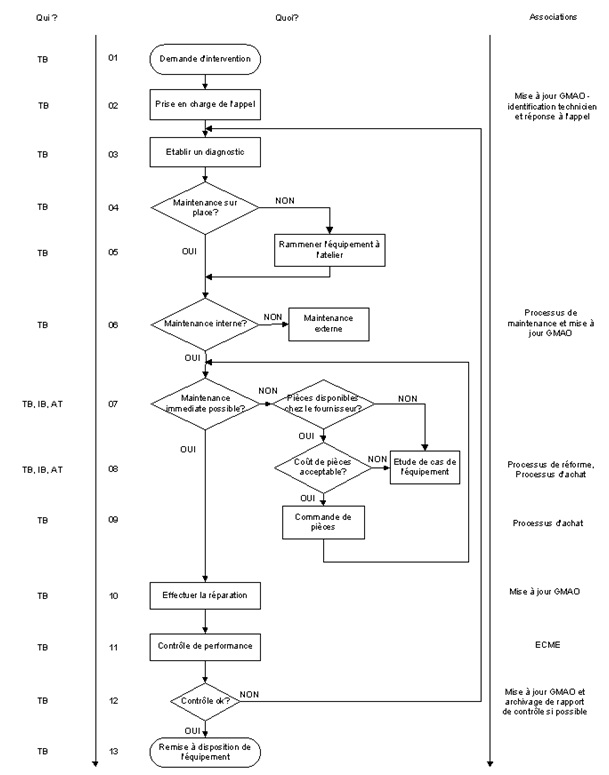

A la demande d’un service de soins pour une défaillance d’un DM,

le TB pose un premier diagnostic de la panne.

Il analyse la possibilité de déplacer le DM à

l’atelier biomédical ou faire l’intervention sur le site de

l’unité fonctionnelle (service de soins) concernée.

Il analyse aussi la nécessité du type d’intervention

(interne, ou externe).

Quand la maintenance est réalisée en interne, le

technicien biomédical s’assurer de la disponibilité de

pièces. Au regard du coût de la réparation et de

l’état vétuste du dispositif médical, les cadres

du service décident pour la réparation ou l’étudie

pour la réforme ou le déclassement.

Auquel cas, l’équipement réparé est soumis

à un contrôle de performances, avant sa remise en service

avec la traçabilité du contrôle effectuée

avant sa remise à disposition définitive au service

utilisateur.

II.1.3.Maintenance

externe

La maintenance externe peut se pratiquer en deux phases.

Pour les DM sous contrat, le Service Biomédical fait appel par

la transmission d’une demande d’intervention à la

société en charge du DM concerné.

Quand le DM n’est pas sous contrat, le Service Biomédical, fait

un Bon de Commande d’intervention (BCI) qu’il adresse au prestataire

externe qui établit un devis de réparation adressé

aux cadres biomédicaux pour analyse de validation.

.Au cas où le devis requiert l’accord des cadres

biomédicaux, le TB, organise l’intervention du prestataire

externe et évalue la possibilité d’un prêt de DM en

prenant soin de vérifier auprès du service de soins

l’urgence de l’intervention.

Le Prêt peut s’avérer négatif, par

conséquent, le technicien biomédical est tenu d’informer

le service de soins des éventuelles raisons, dans le cas

contraire celui suit le processus de pour assurer la continuité

du service de soins.

L’intervention externe, quand elle est réalisée, le

TB reçoit un bon d’intervention (BI) émis par la

société externe, qui met en exergue la nature des

opérations réalisées qui doivent être

stockées ou archivées sur la GMAO.

L’adjoint biomédical (AB), le responsable de l’atelier

biomédical se charge du suivi administratif de l’intervention et

de la facturation.

Les cadres du Service Biomédical ayant la responsabilité

des DM en exploitation au CHC, ceux veillent au respect des

règles de l’Art et aux respects des exigences

réglementaires qui se traduisent par des réunions de

service en début de semaine (tous les lundis) et en fin de

semaine (tous les vendredis).

Ces réunions font le point des tâches

réalisées et en instance d’exécution

Les deux grandes fonctions de maintenance (préventive et

corrective : interne/externe) sont réalisées et font

office d’un rapport d’intervention.

Les RI externes (MP ou MC) sont dans la majorité sur supports

papiers archivés rangés dans les classeurs et

gérés par l’adjoint biomédical en attente

d’être saisis et stockés sur la GMAO.

« La maîtrise de la technologie biomédicale

représente aujourd’hui un véritable enjeu rappelé

régulièrement par la réglementation toujours plus

lourde.

Elle implique rigueur et professionnalisme dans la gestion du

patrimoine biomédical depuis l’achat des équipements

jusqu’à leur réforme »

[6].

« Le contexte réglementaire et sociétal

évoluent vers une recherche croissante de la

sécurité et requiert des moyens supplémentaires

»

[7].

Par conséquent, le Responsable Biomédical porte un regard

particulier à la qualité de la traçabilité

des interventions, aux respects des périodes d’exécution

de la MP et les délais de réparation des DM, en vue

d’offrir des prestations de qualité à tous les niveaux.

L’Organisation de la Gestion des DM par le Service Biomédical

doit être comprise l’ensemble du personnel biomédical et

s’avère primordial pour son applicabilité de :

- Définir et connaître les enjeux

liés aux exigences du domaine ;

- Poser le ou les problèmes et tracer les

axes de résolution ;

- Fixer les objectifs à atteindre.

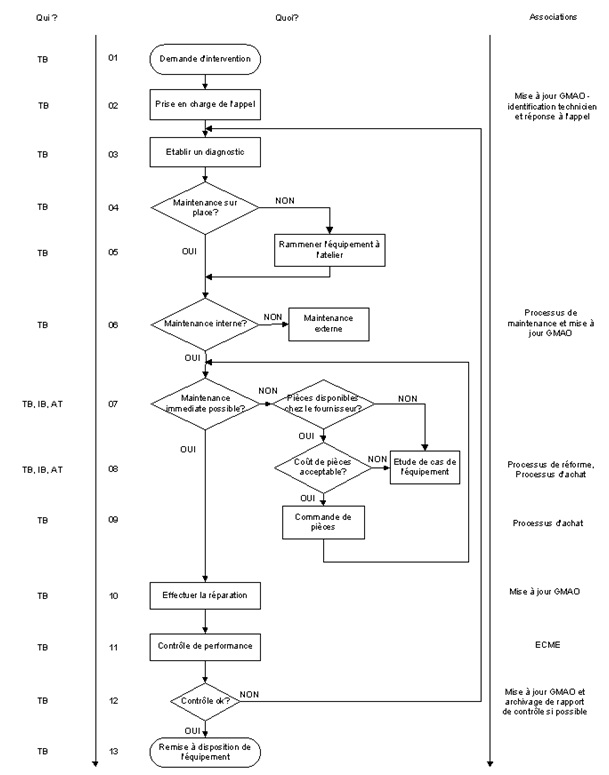

Processus de réalisation

de la

Maintenance Préventive par le Service Biomédical au

Centre Hospitalier de Compiègne

Figure 6 : Processus de la

réalisation de la Maintenance

Préventive par le Service Biomédical du CHC

Figure 6 : Processus de la

réalisation de la Maintenance

Préventive par le Service Biomédical du CHC

Source : Manuel Qualité Service

Biomédical CHC

Processus

de

réalisation

de

la

Maintenance

Corrective

par le Service

Biomédical au Centre Hospitalier de Compiègne

Figure 7 : Processus de la

réalisation de la Maintenance

Corrective par le Service Biomédical du CHC

Source : Manuel Qualité Service

Biomédical CHC.

Figure 7 : Processus de la

réalisation de la Maintenance

Corrective par le Service Biomédical du CHC

Source : Manuel Qualité Service

Biomédical CHC.

Voir

figure

8:

Pour

telécharger

le

Diagramme

du

Réseau

Technique

Humain

(RTH)

réalisé

par

l’Auteur du Rapport cliquez ici

II.1.4. Enjeux

L’organisation de la maintenance des dispositifs médicaux du CHC

sont nombreux et se définissent par l’amélioration de la

qualité des soins au profit du patient et doivent pouvoir :

- Respecter et Mettre en adéquation les

exigences liées au corps métier en milieu

hospitalier (textes réglementaires, normes liés aux DM) ;

- Programmer et Investir les besoins (DM) des

Services de soins (SS).

II.1.5. Problématique

Le sujet de ce rapport de stage vise à la planification de la

maintenance préventive des dispositifs médicaux du Centre

Hospitalier de Compiègne par la technologie informatique,

à savoir la Gestion de la Maintenance Assistée par

Ordinateur (GMAO).

Cet outil informatique de gestion de la maintenance(GMAO)

(préventive ou curative), va Permettre à l’Unité

Biomédicale (UB) du Centre Hospitalier de Compiègne de :

- Planifier sur la GMAO les DM soumis à

la MP du CHC ;

- Réaliser et Suivre la MP des DM

conformément aux prescriptions du fabricant ;

- Garantir la disponibilité des DM dans

les Cliniques au profit du Patient.

II.1.6. Objectifs

La planification par définition est un processus d’aide à

la décision qui vise, par concertation des acteurs

concernés, à prévoir des ressources et des

services requis pour atteindre des objectifs déterminés,

selon un ordre de priorité établi, permettant ainsi le

choix d’une solution préférable parmi plusieurs

alternatives

[8].

La Planification de la maintenance préventive du patrimoine du

CHC sur la GMAO a pour objectifs de :

- Anticiper les pannes sur les DM du CHC ;

- Gérer la traçabilité des

DM en exploitation du CHC ;

- Rassurer l’utilisateur sur la

sûreté et de la fiabilité des DM de soins ;

- Contribuer à la délivrance des

soins de qualité au Patient ;

III. LA GESTION

DE LA MAINTENANCE PAR LE SERVICE BIOMEDICAL

III.1.L’outil de

la Gestion de la Maintenance interne/externe

Pour la Gestion de la maintenance et le suivi des équipements

biomédicaux en exploitation, le service biomédical

utilise l’outil informatique à partir du logiciel Assetplus : la

GMAO qui est la Gestion de la maintenance Assistée par

Ordinateur, installé depuis 1998.

La définition et l’intérêt de la gestion de la

Maintenance, selon l’Association Française de Normalisation

(AFNOR), est « l’ensemble des actions permettant de maintenir ou

de rétablir un bien dans un état spécifié

ou en mesure d’assurer un service déterminé »

[9].

Depuis 2001, la maintenance, selon la norme (NF EN 13306 X 60-319),

définit celle-ci, comme étant « l’ensemble de

toutes les actions techniques, administratives et de management durant

le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou

à le rétablir dans un état dans lequel il peut

accomplir la fonction requise»

[10].

D’une manière générale, la Maintenance doit

pouvoir assurer la rentabilité des équipements en tenant

compte de la politique définie par l’entreprise ou

l’établissement.

Ainsi, elle procède à des études préalables

afin de permettre la réduction des coûts d’investissement

et des interventions, préparer les tâches, analyser les

conditions de fonctionnement, de défaillances possibles et les

conditions d’intervention.

La Gestion de la Maintenance des dispositifs médicaux par le

service biomédical du Centre Hospitalier de Compiègne est

essentiellement basée sur deux principaux concepts, comme il a

été décrit dans le chapitre « Organisation

de la maintenance » à savoir :

- La Maintenance Préventive;

- La Maintenance Corrective.

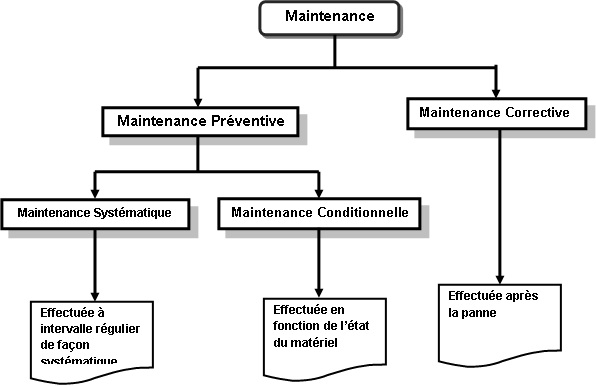

III.1.1. La Maintenance Préventive

La Maintenance Préventive correspond à la volonté

d’anticiper toute défaillance pouvant entraîner la

dégradation de l’équipement et vise à optimiser

(pérenniser) ses performances conformément aux

préconisations revendiquées par le constructeur,

évitant ainsi tout dysfonctionnement.

Il existe deux types de solutions :

• Le remplacement ou la réparation

systématique d’organes : c’est la maintenance

systématique qui consiste à bien connaître les

processus de dégradation ;

• Le changement ou la réparation des organes

en fonction de leur état de dégradation : c’est la

maintenance conditionnelle qui impose une surveillance de la

progression d’usure du matériel.

III.1.2. La Maintenance Corrective

Selon l’Association Française de Normalisation, la Maintenance

Corrective est effectuée suite à une défaillance

rendant le dispositif (le BIEN ou Matériel) non productif,

d’où l’arrêt de la production ou du service attendu.

Elle correspond à une attitude passive d’attente de la panne :

la réaction (l’intervention) consiste alors à

éradiquer le défaut ou la défaillance (panne)

suite à une réparation.

La démarche ou le fonctionnement de ce type de maintenance

demande à faire :

- Le diagnostic de la panne (le

dysfonctionnement, en se servant des schémas et des appareils de

tests (contrôleur universel, oscilloscope..) pour détecter

la défaillance ;

- La réparation (le dépannage) de

façon définitive, permettant ainsi au fonctionnement

correct du matériel, apte pour le service ou la production.

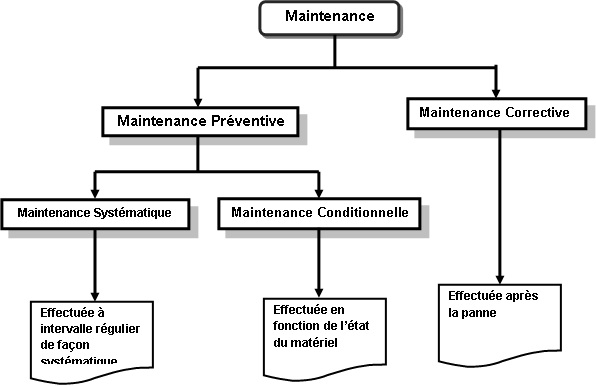

Les différentes options de la

maintenance (selon AFNOR)

Figure 9: Dfférentes options de

la Maintenance selon AFNOR

Figure 9: Dfférentes options de

la Maintenance selon AFNOR

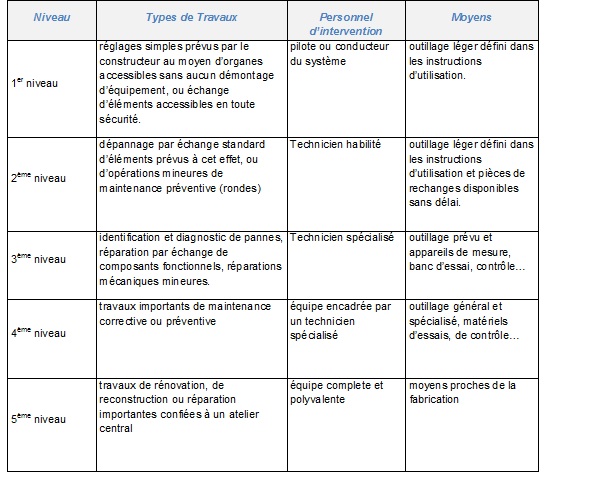

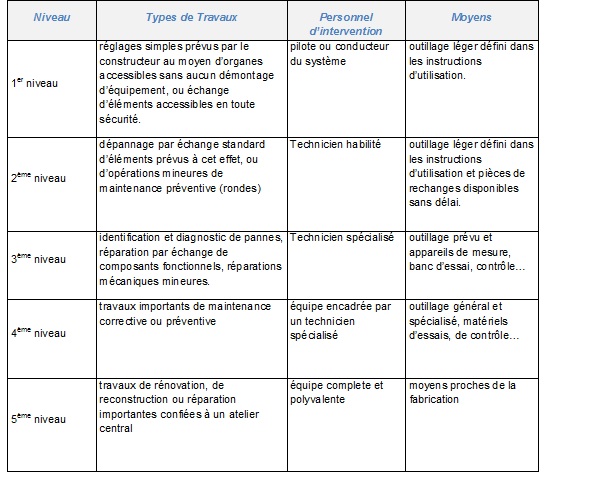

Pour mettre en œuvre une organisation

efficace de la maintenance et prendre des décisions comme

gestionnaire dans des domaines tel que la sous-traitance le recrutement

de personnel approprié, les niveaux de maintenance sont

définis en fonction de la complexité des travaux

[11].

Il existe, selon l’'AFNOR cinq (5) niveaux de maintenance qui sont

consignés dans le tableau ci-dessous

[12].

Figure

10:

les

Niveau

de

la

Maintenance selon AFNOR

III.2. Planification

de la Maintenance

Préventive sur la GMAO

La Planification de la maintenance préventive de tout DM en

général nécessite, comme son nom l’indique

à prévoir ou anticiper tout incident susceptible pouvant

subvenir lors de son exploitation dans la prise en charge des soins de

santé du patient par les services médico-techniques.

Selon l’AFNOR celle-ci se définit par la volonté de

réduire ou de minimiser toute probabilité de

défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service

rendu.

« Mieux vaut prévenir que Guérir », cette

citation traduit bien le thème traité par ce

rapport, qui est la « Planification de la maintenance

préventive des dispositifs médicaux sur la

GMAO».

La planification de la MP pour un fonctionnement correct et atteindre

des résultats Probants implique la nécessité de

besoins.

Ainsi les outils d’une planification de la Maintenance

Préventive, comme c’est le cas de l’Unité

Biomédicale du CHC doit reposer sur les besoins essentiels

suivants :

- Les besoins organisationnels entre autre la

technologie informatique à savoir la Gestion de la Maintenance

Assistée par Ordinateur (GMAO) qui demeure le cerveau d’une

bonne organisation de planification de Maintenance ;

- Les besoins matériels qui doivent

respecter les dispositions fixées par le constructeur pour

réaliser la MP : la périodicité, les pièces

détachées, les outils, les procédures, de

contrôles qualités ;

- Les besoins humains indispensable : pour la

réalisation de la maintenance préventive nécessite

la compétence et du temps agent.

La Planification de la MP par la GMAO du CHC va permettre au Service

Biomédical, non seulement d’avoir une base de données

exhaustive des DM, mais surtout de :

- Maintenir les DM en bon état de

fonctionnement ;

- Améliorer leurs disponibilités

dans les services de soins ;

- Garantir leurs fiabilités et

sécurisés les services de soins au profit du patient ;

- Mettre en conformité avec les textes

réglementaires en vigueur.

Elle vise donc en définitive à réduire le taux de

pannes imprévues sur les équipements biomédicaux

concernés.

Ces pannes imprévues engendrent souvent des

désagréments qui peuvent être critiques pour le

patient et sont de plusieurs ordres à savoir :

- Un faux diagnostic pour mauvaise

qualité d’image (ex : en radiologie, ou en échographie) ;

- Un traitement thérapeutique ne

correspondant pas à la prescription médicale (ex : d’un

pousse seringue) ;

- Une mauvaise rééducation

(suppléance respiratoire) pour cause d’un respirateur de

réanimation non soumis à une MP ;

- Financier (manque à gagner de la

régie financière) pour reports des examens, poussant la

direction de l’ES à prévoir des DM doublons ou prêt

d’équipements pour pallier à ces défaillances ;

- Relationnels entre le SMB et les SS (les

utilisateurs) d’une part, d’autre part entre la population (Patients)

et la structure sanitaire (perte de confiance dans les DM, à

l’ES, pas de sécurité, pas de fiabilité).

III.2.1.Présentation

de

la

GMAO

:

Accès

aux

menus

de

la

GMAO

du

logiciel

Assetplus

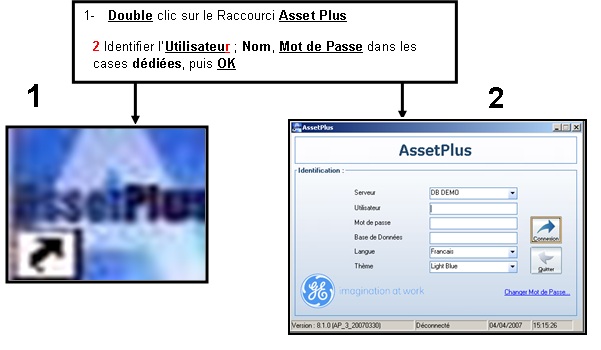

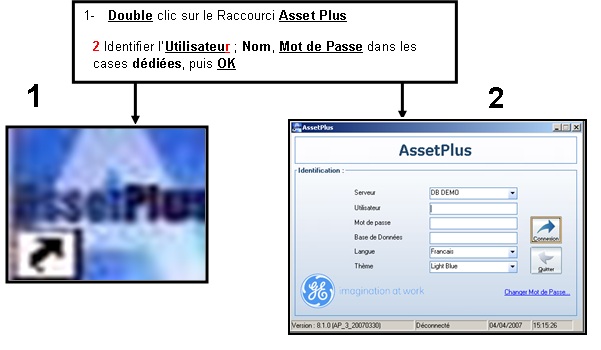

Pour avoir accès aux menus de la GMAO, les étapes

ci-dessous sont nécessaires et obligatoires.

Figure 11 : Ecran d’accès

AssetPlu

Figure 11 : Ecran d’accès

AssetPlus

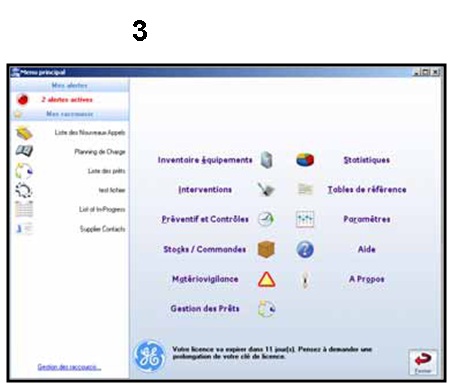

Ces deux

étapes effectuées (1, 2) donnent droit à l’Ecran

d’Accueil (3) ci-dessous, présentant les principaux menus du

logiciel AssetPlus de la GMAO.

Figure 12 : Menus essentiels de la GMAO AssetPlus

Cet

écran ci-dessus va permettre à l’utilisateur

d’accéder à un menu en cliquant sur celui qui est

visé par la procédure concernée afin de renseigner

les fiches-écrans

dédiés aux

informations de ladite procédure (Inventaire, interventions,

planification, stocks/commandes…)

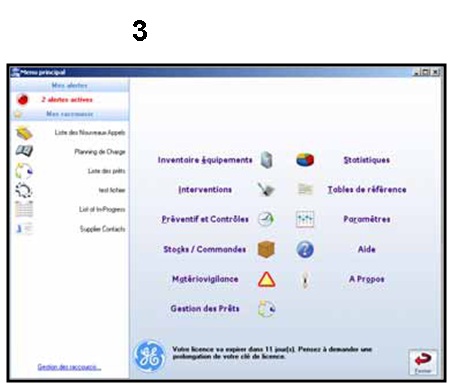

Le Menu servant à la mise en

œuvre de la Planification de la MP est noté «

Préventif et Contrôles », un Clic sur celui-ci donne

accès à un Ecran présentant les boutons à

la manipulation de AssetPlus pour la planification de la Maintenance

Préventive (4).

La Sélection ou un clic sur

« nouveau équipement » donne accès à

l’écran destiné à saisir les informations

incrémentées (dans les onglets) relatives à la

planification de la MP

III.2.2.Procédure

de

Planification

de

Maintenance

Préventive

d’un

DM

sur

la

GMAO

Figure

13

:

Masque

–écran

de

saisie

pour

la planification de la Maintenance Préventive

Sur cet écran (n° 5), tous

les « Champs » marqués en rouge doivent être

renseignés en suivant les informations indispensables à

la planification de la MP avant tout enregistrement ou validation.

III.2.3. Outil

Qualité

de

la

Planification

Pour cadrer le thème de l’étude, l’outil de

Qualité utilisé est le QQOQCP qui a permis de situer la

nécessité de la Planification de la Maintenance

Préventive et identifier le bien fondé de

l’intégration de la GMAO à l’organisation de la

Maintenance en général et en particulier la planification

de la MP des DM du Centre Hospitalier de Compiègne.

L’outil de Qualité QQOQCP, va me permettre de cadrer le sujet de

ce stage

Figure 14: Outil de

Qualité QQOQCP.

Figure 14: Outil de

Qualité QQOQCP.

Cet outil de qualité de cadrage

va permettre de proposer des Procédures d’informations

nécessaires au bon fonctionnement de la GMAO portant sur :

- L’inventaire exhaustif et précis des DM

à jour ;

- Les rapports d’interventions des intervenants

(Techniciens internes/externes) renseignés

systématiquement et à jour ;

- La planification de la MP et contrôle

des DM à jour et effectuée selon les prescriptions

du constructeur ;

- La gestion des stocks et commandes des PR.

Le cadrage de ce sujet peut amener un autre outil de Qualité, le

« Brainstorming », susceptible d’apporter des idées

de recherche de solutions probantes pour la réalisation de la

planification de la maintenance préventive des Dispositifs

médicaux du CHC.

III.2.4. Outil

de

Qualité

:

Le

BRAINSTORMING

Au regard de la recherche des idées (brainstorming), la

planification de la MP va dépendre en premier chef de la

mise à jour de l’inventaire des DM en exploitation du CHC,

à l’effet de pouvoir établir toute la programmation

possible de la MP destinée à chaque type de DM ou

à un ensemble d’équipements biomédicaux.

A cela, il serait opportun de décrire le processus de la

réalisation de la MP et veiller au suivi par la saisie de la

nature des opérations effectuées pour chaque DM ou et ou

ensemble d’équipements biomédicaux planifiés pour

la Maintenance Préventive.

III.2.5.Procédure

de

la

Planification

de

la

Maintenance

préventive

(MP)

sur

la

GMAO

retour sommaire

voir

figure

16:

Pour

telécharger

la

procédure

cliqquez

ici

Ainsi la planification de la MP sur la GMAO et de la gestion de la

Maintenance sont assujetties à ces processus liés aux

actions ou opérations ci-contre :

- Mettre à jour l’inventaire ;

- Planifier les DM soumis à la MP ;

- Suivre l’exécution de la MP.

L’intérêt de la Planification de la MP des DM sur la GMAO

et de sa réalisation par les Services Biomédicaux vise

à répondre aux obligations réglementaires

liées à l’organisation de la Maintenance en milieu

hospitalier.

Le Service biomédical du CH de Compiègne n’échappe

pas à ces obligations.

Pour ce faire l’organisation et la planification de la maintenance sur

la GMAO et de sa réalisation suivant les dispositions

s’avèrent nécessaires et indispensables aux fins de

disposer d’une traçabilité (respect des textes

réglementaires) pour une protection juridique et la valorisation

du travail, justifiant ainsi la raison d’être le milieu

hospitalier.

Ces obligations réglementaires tendent à améliorer

les activités au sein de l’établissement de santé

et ont pour vision la sécurité et la qualité des

soins délivrés patients.

Depuis quelques années des textes de lois apparaissent et

resserrent de plus en plus le cadre des obligations de maintenances, en

introduisant des notions de contrôles qualités et de

traçabilités.

IV- RAPPEL

EXIGENCES REGLEMENTAIRES A L’OBLIGATION DE MAINTENANCE

Pour mémoire, il est bon de rappeler certaines de ses exigences,

entre autres :

- Le décret n° 2001-1154 du 5

décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au

contrôle de qualité des dispositifs médicaux

prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé

publique (troisième partie : Décrets) et

complété par l’arrêté du 03 mars 2003 fixant

le champ d’action [13].

Ce décret décrit en six (06) points les

prérogatives de l’exploitant dans la gestion DM.

Il est tenu de :

1-

disposer d'un

inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu

régulièrement à jour, mentionnant pour chacun

d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le

nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de

série du dispositif, sa localisation et la date de sa

première mise en service ;

2- définir et

mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de

l'exécution de la maintenance et du contrôle de

qualité interne ou externe des dispositifs dont il

précise les modalités, qui sont transcrites dans un

document ; dans les établissements de santé, cette

organisation est adoptée après avis des instances

médicales consultatives ; elle est portée à la

connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation

donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du

document ;

3- disposer d'informations permettant d'apprécier les

dispositions adoptées pour l'organisation de la

maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe,

ainsi que les modalités de leur exécution ;

4- mettre en œuvre les contrôles prévus par l'article D.

665-5-4 ;

5- tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un

registre dans lequel sont consignées toutes les

opérations de maintenance et de contrôle de qualité

interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la

personne qui les a réalisées et, le cas

échéant, de son employeur, la date de réalisation

des opérations effectuées et, le cas

échéant, la date d'arrêt et de reprise

d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces

opérations, le niveau de performances obtenu, et le

résultat concernant la conformité du dispositif

médical ; ce registre doit être conservé cinq ans

après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions

particulières fixées par décision du directeur

général de l'Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé pour

certaines catégories de dispositifs ;

6- permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux

informations prévues par le présent article à

toute personne en charge des opérations de maintenance et de

contrôle de qualité.

La réforme hospitalière

L’Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de

l'hospitalisation publique et privée

[14].

Cette ordonnance prévoit de créer un système

d'accréditation des établissements de santé en les

invitant à s'engager dans une procédure

d'accréditation de leurs activités.

Cette procédure a pour objectifs l'optimisation de la

prise en charge des patients à savoir, l’implication et la

responsabilité des professionnels de la santé à

l’amélioration de l’organisation et du fonctionnellement de

l’établissement de santé.

Les Services biomédicaux sont interpellés et

impliqués directement dans cette démarche

d’accréditation en mettant en place une organisation de la

Maintenance Préventive et des contrôles qualités

systématiques sur certains types de dispositifs médicaux.

La Haute Autorité Sanitaire (HAS), dans son manuel version 2010,

au chapitre, « Management de l’établissement de

santé », voir référence 8, critère 8K

sur la gestion des équipements biomédicaux en milieu

hospitalier, a de façon spécifique défini les

responsabilités des services biomédicaux à la

gestion des équipements biomédicaux en exploitation dans

les structures de santé

[15].

Ainsi, l’établissement de santé à travers le

service biomédical doit :

- Définir un système de gestion

des DM et mettre en place une procédure de secours d’urgence en

cas de défaillance ;

- Faire la Maintenance des DM jugés

critiques et assurer la traçabilité ;

- Evaluer les DM pour garantir sa

fiabilité et ses performances revendiquées par le

fabricant.

« Qui veut aller loin, ménage sa monture ».

Ce Proverbe français a tout son sens sur le sujet de ce rapport.

Ainsi, la Gestion des dispositifs médicaux, font l’objet d’une

organisation de la Maintenance en général et en en

particulier la planification de Maintenance Préventive sur la

GMAO : « Mieux vaut prévenir que de guérir ».

Cet Outil de Gestion de la MP, représente le cerveau de

l’organisation de la Maintenance Préventive des DM pour

être en phase avec les dispositions assujetties aux

activités des services biomédicaux.

L’utilisation et l’application de la GMAO durant mon stage, m’a

permis

d’avoir une vision assez nette sur le Guide des Bonnes Pratiques de

l’Ingénierie Biomédicale (GBPIB v2011 en cours

d’édition) en Etablissement de Santé

[16].

La GMAO est un outil qui consiste à mettre à jour le

Registre de Sécurité de

Qualité et de Maintenance

(RSQM), un moyen indispensable pour mettre en oeuvre les

obligations des acteurs

biomédicaux

En se rapportant à cette citation de Pierre Dac et je cite :

« Quand nous saurons une bonne fois d’où nous venons et

où nous allons, nous pourrons alors savoir où nous en

sommes

»

[17].

La GMAO dans son fonctionnement dans les services biomédicaux

est la base des Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR du GBPIB

v2011 en cours d’édition) qui sont le cœur de la profession

biomédicale à savoir

- Les Activités support du Service

biomédical (BPR1) ;

- Les Activités de Gestion des

Dispositifs

Médicaux.

La Planification de la Maintenance Préventive sur la GMAO,

semble être l’une des solutions qui doit pouvoir orienter le SMB

à satisfaire les services médico-techniques du Centre

Hospitalier de Compiègne aux fins qu’ils puissent assurer des

Offres de qualité au profit du PATIENT.

Toutes les données relatives à la nature des

opérations

de maintenance (préventive ou corrective) à la charge du

service biomédical doivent être renseignées et

enregistrées sur la GMAO, d’où une

traçabilité des activités.

Mon passage au service Biomédical m’a permis d’avoir une vision

claire et nette d’une bonne Gestion des DM en exploitation dans un

établissement de santé.

J’ose espérer faire bénéficier cette connaissance

organisationnelle à nos structures de maintenance.

La Maintenance, si elle s’effectue depuis l’achat du DM, doit faire

l’objet

d’une planification de la MP dite Maintenance d’anticipation pour

pallier aux pannes imprévues.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Site

internet CH compiègne: http://www.ch-compiegne.fr/pdf/ifsi.pdf

[2] Site internet CH

Compiègne:

http://www.ch-compiegne.fr/site_central.php

[3] Site internet CH

Compiègne http://www.ch-compiegne.fr/fournier.php

[4] Site internet CH Compiègne http://www.ch-compiegne.fr/site_central.php

[5] Site Internet CH Compiègne

http://www.ch-compiegne.fr/pdf/chc1.pdf

[12]Réglementations

française: http://www.legifrance.com/

[13]Réglementation

Française:

http://www.legifrance.gouv.fr/

[14] Site Internet de la Haute

Autorité de Santé http://www.has-sante.fr/

[15] GBPIB v2011 en cours

d’édition

[17] BPR voir

GBPIBv2011 en cours d’édition