Avertissement |

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport d'étudiants

et doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des imperfections

ou des imprécisions que le lecteur doit admettre et donc supporter.

Il a été réalisé pendant la période

de formation et constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne faisons aucun usage commercial et la duplication est libre. Si vous

avez des raisons de contester ce droit d'usage, merci

de nous en faire part . L'objectif de la présentation

sur le Web est de permettre l'accès à l'information et

d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas d'usage

du document, n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture... |

|

Grille d'autodiagnostic sur le Critère 8k v2010

de l'H.A.S

|

Eric Lemarchand

|

Anicet Kwizera |

|

Thomas Robles

|

|

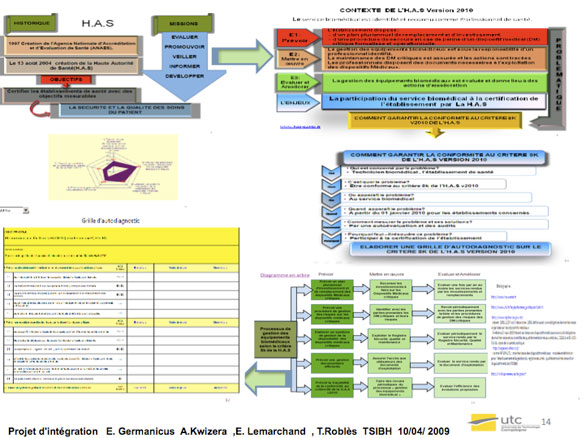

RESUME

Dans le cadre de la certification

par la H.A.S v2010 des établissements de santé, l'activité biomédicale

est reconnue, à travers le critère 8k, comme contribuant à la

qualité des soins et à la sécurité des

patients, ce qui leur donne aussi des obligations. A partir de chaque

processus E1, E2, E3, une grille d'autodiagnostic a été élaborée

afin d'évaluer l'activité biomédicale vis à vis

des exigences de du référentiel de certification H.A.S

v2010.

Téléchargement de

la grille d'autodiagnostic "Critère 8k HAS v2010" (mise à jour

le 24 mars 2011) :

Autodiagnostic_8k_Has_v2010_6_niveaux_v13.xls

Mots clés : H.A.S v2010

- Critère 8k - Qualité - Activité biomédicale

- Grille d'autodiagnostic

|

ABSTRACT

Within the framework of certification

by the H.A.S v2010 of the health care institutions, the biomedical

enginerring is recognized, through the criterion 8k, like contributing

to the quality of the care and the safety of the patients, which gives

them also obligations. From each step E1, E2, E3 of the process, a

self-assessment tool was designed in order to asset the biomedical

activity in accordance to the requirements of the certification standard

H.A.S v2010.

Download the self-assessment

tool "Criterion

8K HAS v2010" (in French, updated

March, 24, 2011) :

Autodiagnostic_8k_Has_v2010_6_niveaux_v13.xls

Key words : H.A.S v2010, 8k criterion,

quality, biomedical engineering, self-assessment tool |

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier : Monsieur

Gilbert Farges enseignant-chercheur et responsable de la formation continue à l’Université de

Technologie de Compiègne, Tuteur de notre projet d’intégration

pour sa patience et son soutien pour l’élaboration de ce document.

Monsieur Pol Manoel Felan, assistant, responsable pédagogique de

la formation continue TSBIH à l’UTC monsieur Alain Donaday

enseignant chercheur à l’UTC . Tous les enseignants et intervenants

qui ont contribué à notre savoir ainsi que madame Isabelle

Nattier pour sa sympathie et son professionnalisme. Les collègues

de la Formation continue TSIBH Session 2009.

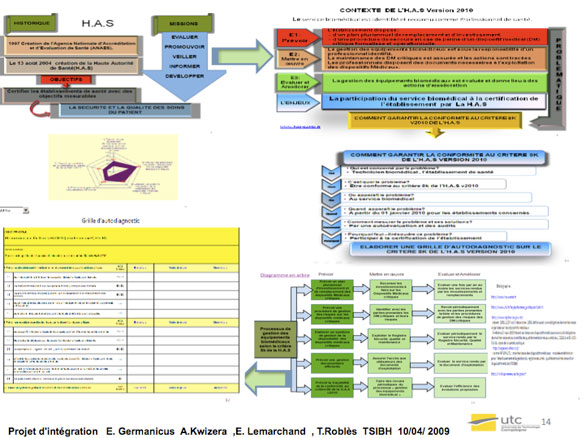

I.INTRODUCTION

Dans la nouvelle

version v2010 du manuel de certification des établissements de santé,

la haute autorité de santé identifie pour la première

fois par le critère 8K : La gestion des équipements biomédicaux,

l’activité biomédicale comme participant à la

qualité et à la sécurité des soins. L’objet

de ce travail est d’élaborer une grille d’autodiagnostic

permettant aux acteurs biomédicaux de se situer par rapport aux exigences

de ce critère.

II.HISTORIQUE

II 1 - Agence Nationale d’accréditation

et d’Evaluation en Santé

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation

en Santé (ANAES) était un établissement public créé le

14 octobre 1997 dans le cadre des ordonnances du 24 Avril 1996. Elle était

chargée d’accompagner les établissements de santé dans

leurs démarches d’accréditation, procédures d’évaluation

de leur fonctionnement et de leurs pratiques. Celle-ci visait à assurer

la sécurité et la qualité des soins donnés aux

malades et à promouvoir une politique de développement continu

de la qualité au sein de l’établissement. Elle était

aussi chargée d’émettre un avis sur l’admission

au remboursement des actes, prestations et fournitures par l’assurance

maladie. Elle contribuait à évaluer les actions et les programmes

de santé publique. Elle avait pour mission d’accréditer

les établissements de santé pour une durée de 5 ans.

Les comptes-rendus d’accréditation étaient rendus publics.

La procédure d’accréditation n’avait ni jugement,

ni classement des établissements.

II 2 -La Haute Autorité de Santé

L’ANAES devient la Haute Autorité de Santé (HAS)

par la loi du 13 août 2004 parue au journal officiel 190 du 17 août

2004 relative à l’assurance maladie.

La HAS est chargée :

• D’évaluer objectivement l’utilité médicale

des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes

professionnels et de suggérer ou non leur remboursement par l’assurance

maladie.

• De promouvoir les bonnes actions et la bonne pratique des soins

auprès des professionnels de santé et des usagers de soins.

• D’améliorer la qualité de soins dans les établissements

de santé et en médecine de ville.

• De veiller à la qualité de l’information médicale

diffusée.

• D’informer les professionnels de santé et le grand

public.

• De perfectionner la qualité de l’information médicale.

• De développer l’entente et le partenariat des acteurs

du système de santé en France et à l’étranger.

• Elle a pour mission de certifier les établissements de

santé pour une durée de 4 ans. |

Champ de la certification : La procédure de certification

a pour objectifs :

•De favoriser l'amélioration de la prise en charge des

patients, de la qualité et de la sécurité des

soins délivrés par les établissements de santé.

•Porter une appréciation indépendante sur la

qualité d'un établissement. |

retour sommaire

Elle concerne tous les établissements de santé publics

et privés. Elle consiste en une auto-évaluation suivie d'une

expertise accomplie par des professionnels de santé extérieurs à l'établissement.

Elle incorpore un dispositif de suivi qui vise à ammener les professionnels

de l'établissement dans une démarche qualité durable.

La certification doit :

• Permettre un éclairage des usagers en renforçant

la lisibilité de son rapport pour tous les publics.

• Chercher à renforcer sa pertinence en tant qu’outil

de management interne aux établissements.

• Assurer son rôle dans la régulation des établissements

de santé par la qualité. |

Il y a 4 niveaux de certifications :

• Certification sans recommandation, ni réserve, ni

réserve majeure.

• Certification avec recommandations.

• Certification avec réserve(s).

• Certification avec réserve(s) majeure(s). |

La H.A.S peut également sursoir à la certification

de l'établissement de santé (en cas de réserves majeures)

ou même prononcer une décison de non certification.

En France, 2772 établissements de santé publics

et privés sont concernés.(2) Actuellement, il existe deux versions

de manuels de certification de la H.A.S (V1 - V2)

retour sommaire

II 3 - La Haute Autorité de Santé V2010

Le manuel HAS v2010 (V3) contient 28 références

et 82 critères ce qui représente un allégement du nombre

d’exigences par rapport aux précédentes versions.

Cette nouvelle version est organisée en deux chapitres

:

• Management de l’établissement

• Prise en charge du patient.

|

Parmi les nouveautés, l'introduction :

• De l'utilisation d'indicateurs de performance pour l'amélioration

de la qualité hospitalière (IPAQH), afin de :

- développer la culture de la mesure de la qualité

- disposer de mesures factuelles de la qualité

et ainsi renforcer l'effet levier sur l'amélioration de la

qualité.

• Des pratiques exigibles prioritaires (PEP) jugées par

la HAS fondamentables pour l'amélioration de la qualité et

de la sécurité des soins et sur lesquelles la certification

peut être remise en cause.

|

Les éléments d'appréciation de chaque

critère seront revalorisés en nombre de points suivant leur

niveau de conformité. Le total permettra de côter le critère

en un des quatre niveaux : A, B, C ou D.

retour sommaire

III.

CONTEXTE

Si dans sa première version en 2005, la H.A.S avait

pris en compte implicitement l’activité biomédicale en

mettant un texte sur la maintenance préventive et curative des dispositifs

médicaux, dans la version 2010 elle identifie très clairement

l’activité biomédicale comme élément contribuant à la

qualité des soins et la sécurité du patient et faisant

partie intégrante de la certification de l’établissement.

III 1 - Situation du critère 8 k dans l'organisation

du manuel HAS v2010

Cette activité est définie dans :

• le chapitre 1 : « Management de l’établissement ».

• la partie 3 :« Management de la qualité et de la

sécurité des soins ».

• La référence 8 : « le programme global et

coordonné de management de la qualité et des risques »

et à travers le critère 8K « Gestion des équipements

biomédicaux » . |

III 2 - Contenu du critère 8 k

Elle organise les éléments d’appréciation

selon les étapes d’une démarche d’amélioration

: prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.

E1 : PREVOIR : L’établissement

a défini un système de gestion des équipements biomédicaux,

comprenant un plan pluriannuel de remplacement et d’investissement.

Une procédure (équipement de secours, solution dégradée

ou dépannage d’urgence) permettant de répondre à une

panne d’un équipement biomédical critique est formalisée

et opérationnelle.

E2 : METTRE EN ŒUVRE : Le système

de gestion des équipements biomédicaux est mis en œuvre

sous la responsabilité d’un professionnel identifié.

La maintenance des équipements biomédicaux critiques est assurée

et les actions sont tracées. Les professionnels disposent des documents

nécessaires à l’exploitation des équipements biomédicaux.

E3 : EVALUER ET AMELIORER : La gestion

des équipements biomédicaux est évaluée et donne

lieu à des actions d’amélioration. (http://www.has-sante.fr)

Une des nouveautés du manuel de certification de la H.A.S V 2010 est

l’apparition de la notion de criticité concernant les dispositifs

médicaux.

retour sommaire

III 3 - Définition d'un dispositif médical

On entend par dispositif médical, tout instrument,

appareil, équipement, matière, produit, à l'exception

des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en

association , y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son

fonctionnement, destiné par le fabricants a être utilisé chez

l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue

n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par

métabolisme, mais dont la fonction peut être assistées

par de tels moyens.(3)

III 4 - Définition et analyse de la criticité d'un

dispositif médical

Le décret 2001 – 1154 du 05 décembre

2001(4) et l’arrêté du 03 mars 2003 (5) fixent l’obligation

de maintenance et de contrôle qualité et la liste des dispositifs

médicaux soumis à cette obligation.

Outre les équipements de radiodiagnostic, radiothérapie, médecine

nucléaire, les dispositifs médicaux de classe II b et III sont

concernés par ces obligations.

Les services biomédicaux en collaboration avec les parties prenantes

(les services de soins, les services médicaux, les services médico-techniques)

listent les dispositifs médicaux jugés critiques et analysent

leur criticité afin de prévoir et d’organiser des solutions

de secours en cas de panne.

Tout cela dans le souci de garantir la continuité d'utilisation

pour maintenir la qualité et la sécurité des soins.

Chaque établissement de santé peut définir

sa propre liste de dispositifs médicaux critiques en fonction de ses

activités médicales, de son mode de fonctionnement et du nombre

de ses équipements biomédicaux.

L'analyse des risques et les différents niveaux de

criticité peuvent donc être spécifiques à chaque établissement.

Plusieurs méthodes existent pour analyser et évaluer cette

criticité en particulier la méthode PIEU ou la méthode

AMDEC.

retour sommaire

III 4.1 - Méthode PIEU :

La méthode PIEU permet de calculer la criticité d'un

dispositif médical en tenant compte des incidences des pannes sur

la santé du malade, de son importance stratégique, de son état

et de son taux d'utilisation.

Cette criticité PIEU (exprimée sous forme

d'indice) permet de mettre en évidence et de hiérarchiser les équipements

sensibles sur lesquels doit être axée en priorité la

politique de maintenance.

Plus l'indice est petit, plus le dispositif médical

est critique.

Aucune des pondérations n'est égale à 0

afin de mieux hiérarchiser les différents dispositifs médicaux

critiques.

Exemple de grille

d'évaluation de la criticité appliquée à un

dispositif médical |

| |

|

|

Poids |

|

|

| |

Critères |

0,1 |

1 |

2 |

3 |

P |

Incidence des pannes |

Répercussions graves sur la santé du malade |

Répercussions sur la qualité des soins |

Corrections des soins possible |

Aucune répercussion sur la qualité des soins |

I |

Importance de l'équipement |

Stratégique, pas de délestage possible, sous-traitance

impossible |

Important, pas de délestage possible, sous traitance possible |

Secondaire, délestage possible |

Equipement de secours |

E |

Etat |

A rénover, à réformer |

A réviser |

A surveiller |

A l'état spécifié |

U |

Taux d'utilisation |

Saturé |

Elevé |

Moyen |

Faible |

Criticité CR=

P× I ×E ×U

III 4.2 - Méthode de AMDEC

Analyse des Méthodes de Défaillance,

de leurs Effets et de leur Criticité (résultats exprimés

en pourcentage).

| Note F |

Fréquence ou probabilité d'apparition |

Note G |

Gravité |

Note D |

Probabilité de non détection |

10 |

Permanent |

10 |

Mort d'homme |

10 |

Aucune probabilité de détection |

5 |

Fréquent |

5 |

Conséquences financière et/ou matérielles |

5 |

Un système de protection est en place mais n'est pas infaillible |

1 |

Rare |

1 |

Pas grave |

1 |

Le système de détection est infaillible |

Criticité CR= F× G × D

Plus CR est grand, plus le dispositif médical est critique.

L’AMDEC est une méthode d’analyse prévisionnelle

de la faisabilité permettant de recenser systématiquement les

défaillances potentielles d’un dispositif médical puis

d’estimer les risques liés à l’apparition de ces

défaillances, afin d’engager les actions correctives à apporter

au dispositif.

Elle a pour objectif de minimiser les risques, le coût de non qualité et

les pertes d’exploitation.

retour sommaire

IV ENJEUX et PROBLEMATIQUE

Dans le cadre de leur certification par la H.A.S et afin de

garantir la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité du

patient, les établissements de santé doivent :

- s’assurer qu’ils disposent de dispositifs médicaux

critiques fiables et conformes à la réglementation.

- s’assurer qu’ils respectent la réglementation

(RSQM).

- prouver les actions de maintenance pour une exploitation

des dispositifs médicaux efficiente.

- optimiser la coordination de la gestion des dispositifs

médicaux critiques.

- réduire l’indisponibilité des dispositifs

médicaux critiques.

- programmer les dépenses.

- s’inscrire dans une démarche qualité.

L’activité biomédicale participe à cette

certification. Elle doit donc répondre aux exigences contenues dans

le critère 8 k de la H.A.S V2010 et se situer par rapport à ce

dernier.

retour sommaire

V

CLARIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE

L’outil de qualité Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment, Pourquoi a

permis de clarifier la problématique et d’arriver au résultat

qu’il faut élaborer une grille d’autodiagnostic pour répondre

aux exigences du critère 8k.

V 1 - L'outil de qualité QQOQCP

Afin

de mieux coordonner les activités et maîtriser les interfaces,

et dans le but de répondre aux exigences du critère 8k, une cartographie

du processus a été élaborée.

retour sommaire

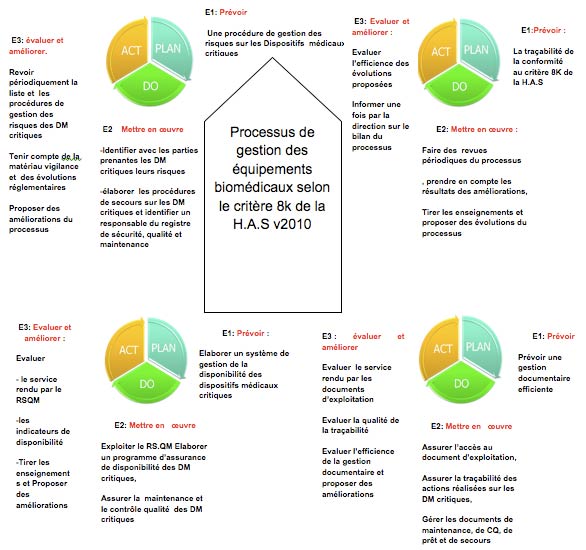

V 2 - Cartographie du processus de conformité au critère

8 k de la Haute Autorité de Santé v2010

Les services biomédicaux de part la règlementation

: obligation de tenue du registre RSQM (norme 99-171), le décret 2001

(obligation de maintenance des dispositifs médicaux), l'arrêté du

3 mars 2003 qui identifie les équipements biomédicaux soumis à l'obligation

de maintenance et de contrôle qualité, répondent partiellement

aux obligations du critère 8 k surtout dans ses aspects "prévoir

et mettre en oeuvre".

La participation à l'élaboration du plan d'investissement

et de remplacement des DM critiques ainsi que la tenue à jour de la

GMAO, du RSQM et des évaluations périodiques (audit, enquête

de satisfaction...) permettront de mieux satisfaire les exigences de la H.A.S

v2010 en ce qui concerne l'étape "évaluation et amélioration".

L’outil qualité (brainstorming) a permis de générer

des idées d’action à partir des exigences du critère

8k (E1, E2, E3). Celles-ci ont été enregistrées, contrôlées

et classées par affinité afin d’élaborer le diagramme

en arbre.

Plutôt qu’une approche « H.A.S » :

E3 : Evaluer et améliorer

La gestion des équipements biomédicaux est évaluée

et donne lieu à des actions d'amélioration. |

|

E1 : Prévoir

L'établissement a défini un système de gestion

des équipements biomédicaux comprenant un plan plurannuel

de remplacement et d'investissement.

Une procédure (équipements de secours, solution dégradée

ou dépannage d'urgence) permettant de répondre à une

panne d'un équipement biomédical critique est formalisée

et opérationnelles

|

| |

E2 : Mise en oeuvre

Le système de gestion des équipements biomédicaux

est mis en oeuvre sous la responsabilité d'un professionnel identifié.

La maintenance des équipements biomédicaux critiques est

assurée. Les professionnels disposent des documents nécessaires à l'exploitations

des équipements biomédicaux.

|

|

il a été préféré une

approche métier pour élaborer le diagramme.

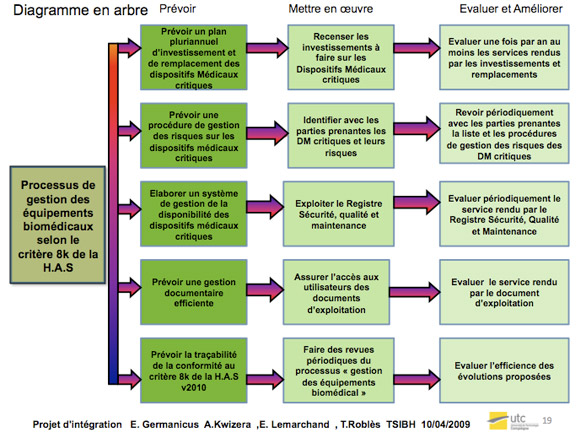

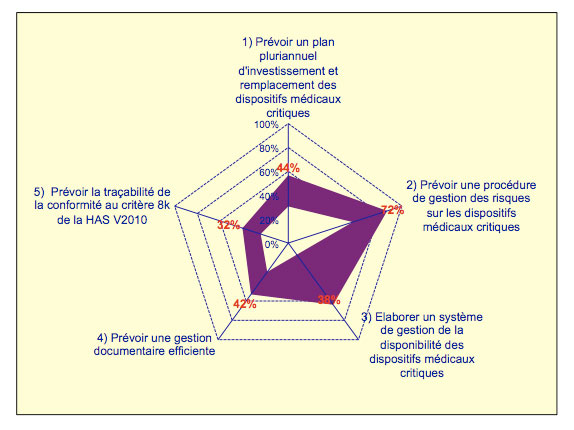

Le processus « gestion des équipements biomédicaux selon

le critère 8k » a été décomposé en

5 sous processus :

• Plan d’investissement

et de remplacement des dispositifs médicaux critiques.

• Procédure de gestion des risques sur les dispositifs médicaux

critiques.

• Système de gestion de la disponibilité des dispositifs

médicaux critiques.

• Gestion documentaire efficiente.

• Traçabilité de la conformité au critère

8k de la HAS. |

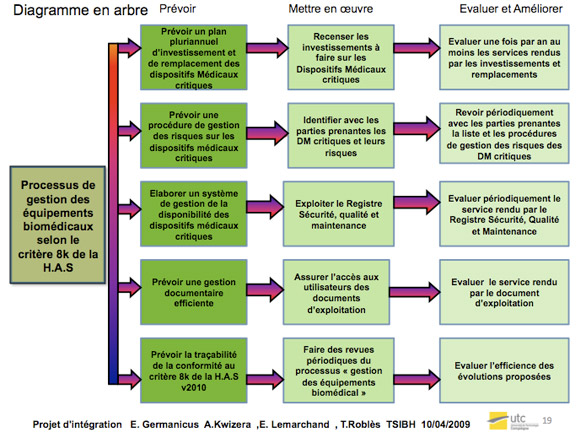

Chaque sous processus est décomposé suivant

les 3 étapes d’une démarche qualité (prévoir,

mettre en œuvre, évaluer et améliorer) ; Le diagramme en

arbre montre que les actions prioritaires concernent la gestion des risques

(analyse de la criticité des dispositifs médicaux), la traçabilité, évaluations

et améliorations continues.

E3 : Evaluer et améliorer

Evaluer une fois par an les services rendus par les investissements

et le remplacements.

Tirer les enseignements des évaluations et proposer des améliorations.

|

|

E1 : Prévoir

Un plan pluriannuel d'investissement et de remplacement des DM critiques

|

| |

E2 : Mise en oeuvre

Recenser les investissements et les remplacements à faire sur

les DM critiques, identifier les services attendus des plans plurannuels

d'investissement et de remplacement.

|

|

retour sommaire

retour sommaire

V 3 - Diagramme en arbre

VI

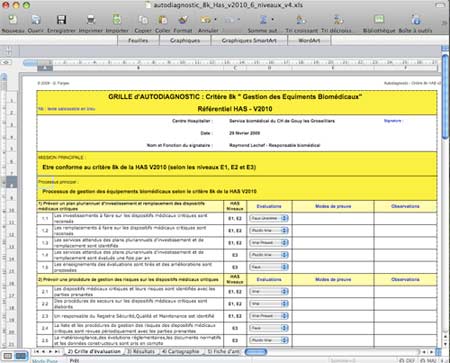

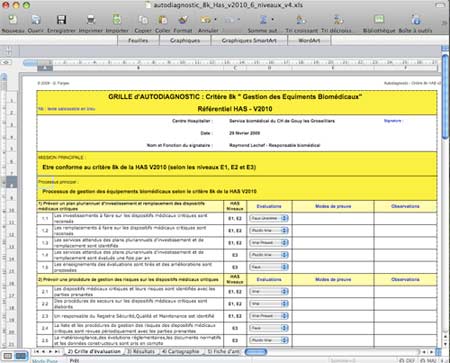

GRILLE D'AUTODIAGNOSTIC SUR LE CRITERE 8K DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

V2010

VI 1 - Note explicative de la grille et évaluation

Cette grille d’autodiagnostic est une aide à l’interprétation

du critère 8k. Elle permet de s’évaluer rapidement, de

fournir des renseignements importants. Elle permet en quelques « clics » d’avoir

une auto-évaluation. Le service biomédical pourra voir rapidement

comment il se positionne par rapport au critère 8k de la HAS. Il pourra

analyser ses points faibles et identifier les actions prioritaires qu’il

devra mettre en œuvre, dans un souci de maitrise de la gestion des dispositifs

médicaux et d’amélioration. La mise en place de la grille

sur internet avec les cartographies des différentes évaluations,

pourrait permettre aux services biomédicaux de se comparer aux autres.

Afin de les aider à mieux remplir la grille (surtout pour le niveau

d’évaluation « vrai prouvé ») des modes de

preuves sont proposés.

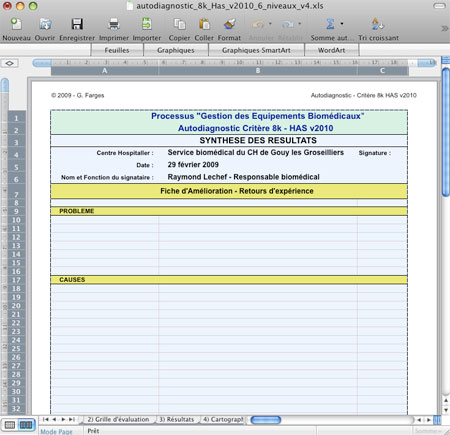

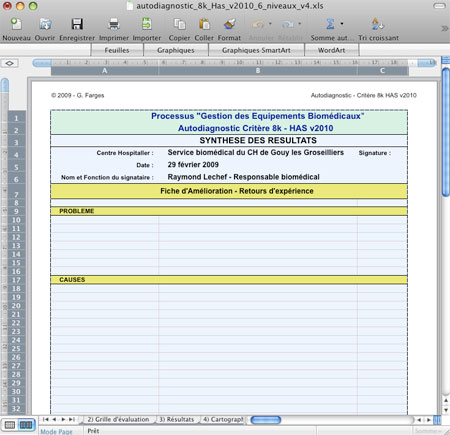

VI 2 - Grille d'autodiagnostic

Exemple de l'interface utilisateur

retour sommaire

VI

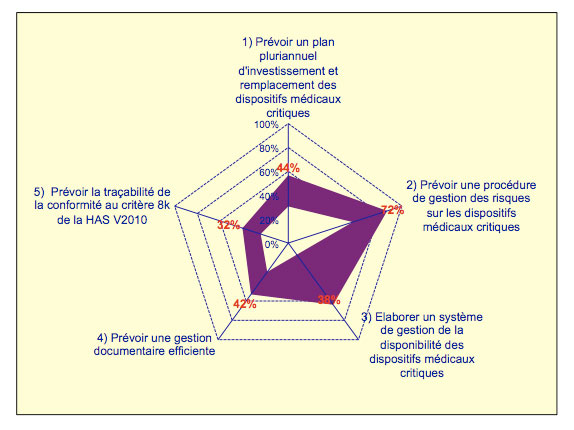

3 - Synthèse des résultat : cartographie

Un des membres du groupe a rempli la grille afin de l’évaluer

et d’avoir un exemple d’autodiagnostic.

Une analyse des résultats permet d’identifier les actions prioritaires à mettre

en œuvre :

- Le service biomédical devra élaborer un système de gestion

de la disponibilité des dispositifs médicaux critiques et prévoir

la traçabilité de la conformité au critère 8k de

la HAS V2010 (score 0%)

- Il devra améliorer sa procédure de gestion des risques et sa

gestion documentaire.

Dans l’exemple, la gestion des investissements et des

remplacements des DM critiques est le processus le plus maitrisé.

Une analyse à deux niveaux (E1 et E2 ensemble ) et

E3 ,approche HAS , montre que ce service est globalement bon en ce qui concerne

les prévisions et les mises en œuvre , mais que les actions d’évaluation

et d’amélioration sont à développer.

Une appréciation ponctuelle de la grille d’autodiagnostic

n’est peut-être pas très judicieuse car la personne qui

a rempli la grille peut avoir tendance à surestimer ou sous-estimer

l’évaluation des différentes actions.

Seule une évaluation périodique permettra de

voir les évolutions et savoir s’il y a des améliorations.

Cartographie radar

retour sommaire

VI

4 - Fiche d'amélioration - Retour d'expérience

retour sommaire

VII

- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'activité biomédicale (comme les activités

de soins) est de plus en plus encadrée par des textes règlementaires,

ce qui est tout à fait logique vu l'impact d'une mauvaise gestion des

dispositifs médicaux sur la qualité et la sécurité des

soins et les risques encourus par les patients.

Cette grille d'autodiagnostic a été élaborée

avec une approche métier, dans le but d'apporter une aide aux professionnels

biomédicaux dans l'interprétation du critère 8 k de la

H.A.S. Elle peut être enrichie et exploitée.

Elle devra dans tous les cas être validée par

la communauté biomédicale.

Le positionnement de l'activité biomédicale

au regard de ce critère associé au respect de la norme NF 17050

(déclaration de conformité de l'activité de fournisseur)

et une bonne application du manuel des bonnes pratiques biomédicales

peuvent-ils être suffisants pour permettre au service biomédical

de s'auto certifier ?

retour sommaire

VIII BIBLIOGRAPHIE

- http://www.has-santé.fr consulté le

05 mars 2009

- http://www.insee.fr consulté le

25 février 2009

- Décret 2001-1154 du 5 décembre

2001 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle qualité des

dispositifs médicaux prévus à l'article L.5212-1 du

code de la santé publique, Troisième partie : Décret

JORF n°284 du 7 décembre

2001 page 19481, NOR : MESP0123968

- Arrêté du 3 mars 2003 fixant

les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de

maintenance et au contrôle qualité mentionnée aux articles

L.5212-1 et D.665-5-3 du code de la santé publique (texte n°26),

JORF n°66 du 19 mars 2003 page 4848, NOR : SANP0320928A

- http://www.legifrance.gouv.fr

- http://www.techniques-ingenieur.fr consulté le

23 février 2009

- NF EN ISO/CEI 17050-1 Déclaration de conformité du

fournisseur, Edition AFNOR Avril 2005 http://www.sagaweb.afnor.org

retour sommaire

IX GLOSSAIRE

| DM |

Dispositif Médical |

| GMAO |

Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur |

| HAS |

Haute Autorité de Santé |

| Méthode AMDEC |

Analyse des Méthodes de Défaillance, leur effets et leur

criticité |

| Méthode PIEU |

Incidence des pannes, importance de l'équipement, état

de l'équipement, taux d'utilisation de l'équipement.

Résultats exprimés sous forme d'indice

Résultats exprimés en %

|

| RSQM |

Registre Sécurité Qualité et Maintenance |