|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun

usage

commercial

et

la

duplication

est

libre.

Si

vous

avez

des

raisons de contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part .

L'objectif de la présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

Elaboration

d’une

grille

d’autodiagnostic pour le Guide

des Bonnes Pratique d’Ingénierie

Biomédical (GBPIB) 2011

|

Christophe

CERAM

|

David DA COSTA |

|

Antony

ROUHBAN

|

Référence

à rappeler : Elaboration

d’une

grille

d’autodiagnostic pour le Guide

des Bonnes Pratique d’ Ingénierie

Biomédical (GBPIB) 2011, C. CERAM, D. DA

COSTA, C.LAMURE, A. ROUHBAN, Projet, Certification Professionnelle

ABIH,

UTC, 2011, Outil

véracité

ici, Outil

maturité

ici

URL : http://www.utc.fr/abih

; Université de

Technologie de Compiègne

|

|

RESUME

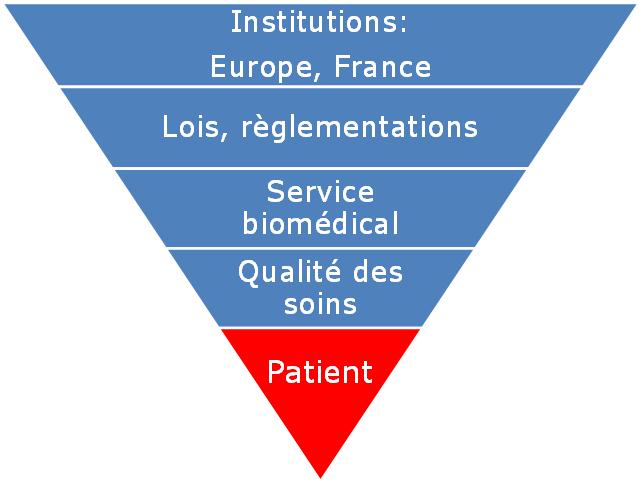

Le patient est au centre de toutes les attentions, la

société, par le biais des institutions, impose une

législation de plus en plus exigeante afin de garantir la

qualité et la sécurité des soins aux patients.

Le service biomédical étant concerné par ces

directives, doit maîtriser ses pratiques. Pour cela, il

peut se référer au Guide des Bonnes Pratiques en

Ingénierie Biomédicale, afin de démontrer son

savoir -faire et viser une reconnaissance des services rendus.

Ce rapport propose un outil d’autodiagnostic qui va permettre, en

s’auto évaluant, de se situer par rapport au guide et de

s’inscrire dans une démarche de progrès.

Mots clés : Patient, qualité des soins,

sécurité des soins, Guide, Bonnes Pratiques,

Ingénierie Biomédicale, GBPIB, outil, autodiagnostic,

autoévaluation

|

|

ABSTRACT

The patient is at the center of

attention. The society, trough institutions, imposes an increasingly

demanding legislation in order to guarantee the quality and security of

healthcare.

Being affected by these guidelines, the Biomedical Department must

control its practices. To do so, the department can refer to the “Guide

des Bonnes Pratiques en Ingéniereie Biomédicale” (Guide

of Good Practices in Biomedical Engineering) to demonstrate its

expertise and seek recognition of its provided services.

This report introduces self-diagnosis tool allowing Biomedical

Departments to evaluate themselves in relation to the guide and to

enroll in an improvement process.

Key words : Patient, quality, security, healthcare,

guide, good practices, biomedical engineering, GBPIB, tool,

self-diagnosis.

|

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour nous

avoir permis de mener à bien notre projet:

Notre tuteur, M. Gilbert FARGES, Docteur-Ingénieur, enseignant

chercheur et responsable de la formation ABIH (Assistant

Biomédical en Ingénierie Hospitalière) à

l’UTC pour ses conseils avisés et son suivi.

M. Pol-Manoël FELAN, responsable pédagogique de la

formation ABIH de l’UTC pour sa présence quotidienne et son aide.

Mme Isabelle NATTIER, secrétaire de la formation ABIH de l’UTC

pour son accueil, sa sympathie et sa bonne humeur.

L’ensemble de la promotion ABIH 2011 pour une ambiance remarquable.

Sommaire

I. Contexte. 4

. 4

II. Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie

Biomédicale en Etablissement de Santé 2011

. 7

III. Evaluation. 17

IV. Grille d’autodiagnostic 2011 : 21

V. Conclusions et perspectives. 26

VI. Glossaire. 27

VII. Bibliographie. 28

VIII. Annexes. 31

Projet

d’Intégration

–

ABIH

2011

Elaboration

d’une

grille

d’autodiagnostic

pour

le

Guide

des Bonnes Pratique d’Ingénierie

Biomédical (GBPIB) 2011

A. Situation. 4

1. Patient

L’augmentation de

l’espérance

de vie entraîne une augmentation des actes de soins.

L’accès aux informations sur

les évolutions de la médecine et des technologies procure

aux patients, de plus

en plus nombreux, une exigence et des attentes légitimes :

être bien

soigné, avec les meilleures technologies et le maximum de

sécurité, le plus

rapidement possible et au moindre coût.

Les

sociétés véhiculent

facilement à travers les médias les problèmes

rencontrés dans le secteur

sanitaire : les citoyens, qui sont tous des patients potentiels,

ont besoin

d'être rassurés.

Pour

répondre

à

ces

nouvelles

obligations,

les

institutions

mettent

en

place

des

mesures

afin

de garantir la

sécurité et la

qualité

[G5]

des soins et donc, du plateau technique, lieu

d’interaction entre patients

et personnel soignant. Mais la performance des systèmes

biomédicaux est souvent

connexe à leur complexité et seule une expertise

biomédicale peut garantir la

sécurité dans l'exploitation et anticiper sur les

nouveaux usages et les

nouvelles technologies.

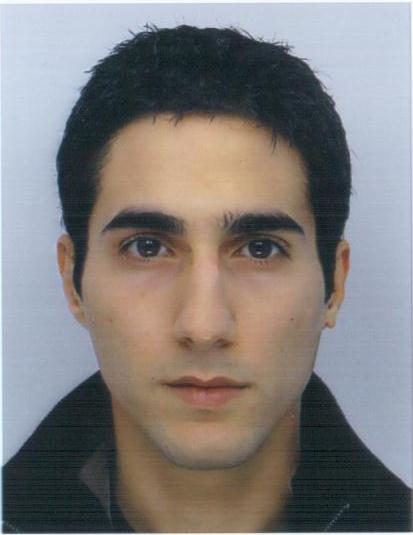

Figure 1 : Pyramide. Source : [R31].

2. Situation Européenne

Les états de l’union européenne sont passés

récemment de 15 à 27 membres. L’Europe doit donc faire

face à la mondialisation de l'économie,

l'évolution démographique, l’évolution politique,

économique et sociétale.

Dans ce contexte, les gouvernements sont confrontés à des

enjeux auxquels ils ne peuvent répondre seuls. Pour relever ces

défis, l’Europe doit se moderniser et se doit de disposer

d’outils efficaces et cohérents.

Pour cela, les états membres de l’union européenne ont

signé, le 13 décembre 2007, le traité de Lisbonne

[R1] modifiant le

traité sur l'Union européenne et le

traité instituant la Communauté européenne. Ces

modifications ont été faite afin de permettre à

l’union d'adapter les institutions européennes et leurs

méthodes de travail. Le traité est entré en

vigueur en décembre 2009.

Titre XIV du traité de Lisbonne concernant la santé

publique, Article 168 [R2]:

- Il encourage la coopération entre les états

membres, visant à améliorer la

complémentarité de leurs services de santé dans

les régions frontalières.

- Il préconise une coordination entre les états

membres en liaison avec la commission européenne, sur leurs

politiques et programmes portant sur l’amélioration de la

santé publique

- Il permet notamment toutes initiatives en vue d’organiser

l’échange des meilleurs pratiques et de préparer les

éléments nécessaires à la surveillance et

à l’évaluation périodique.

- L'Union et les États membres favorisent la

coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de santé

publique.

- Afin de faire face aux enjeux communs de sécurité,

le Parlement européen et le Conseil, après consultation

du Comité économique et social et du Comité des

régions, peuvent adopter des mesures fixant des normes

élevées de qualité et de sécurité

des médicaments et des dispositifs à usage médical

3. Situation Française. 5

La

France

est

un

état

membre

de

la

communauté

européenne,

à

ce titre elle a signé et

accepté les conditions du traité de Lisbonne.

Géographiquement et culturellement, elle a de nombreux pays

frontaliers et francophones, ce qui implique des échanges

à tous les niveaux, notamment dans le domaine de la santé

et en particulier celui de l’ingénierie biomédicale.

Il y a 465 services biomédicaux et environ 4000

établissements de santé en France [R3], ce nombre

important d’établissements oblige une législation et une

réglementation dans le domaine de la santé publique. Ces

établissements doivent être encadrés par des

organismes accréditeurs tel que la Haute Autorité de

Santé (HAS) [R4].

Comme le précise la récente loi « Hôpital,

patients, santé et territoires » (HPST) [R5] du 21 juillet

2009, en France, la qualité du service rendu aux usagers est,

pour l’ANAP [R6]

(Agence Nationale d’Appui à la Performance des

établissements de santé et médicaux sociaux), le

premier critère de la performance telle que l’a définit

l’OMS : qualité des soins et des prises en charge,

qualité des organisations et des conditions de travail.

B. Bonnes Pratiques

En 1847, aux Etats-Unis, par le biais de l’AMA (American Medical

Association) [R7] la

communauté médicale commença

à organiser et uniformiser ses bonnes pratiques en vue

d’améliorer la santé publique. A partir de 1883, l’AMA

publiera continuellement JAMA (The Journal of the American Medical

Association) [R8],

une revue médicale évaluée par

des pairs. Il est maintenant devenu le journal médical le plus

diffusé.

Depuis, divers corps de métiers ont élaboré des

référentiels de leurs métiers. Citons par exemple

:

- Les « Bonnes Pratiques de Laboratoire » [R9]

- Les « Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière

» [R10]

- La « Bonne Exécution des Analyses de Biologie

Médicale » [R11]

- Les « Guides des Bonnes Pratiques d’Hygiène »

[R12]

La communauté biomédicale, elle, n’a commencé

qu’à la fin des années 1990. Un retard qui montre les

manques et attentes de la profession.

Maintenant, de plus en plus de pays, notamment francophones, sont

demandeurs et attendent un référentiel qualité sur

la profession biomédicale.

1. Guide des Bonnes Pratiques Biomédicales en

Etablissements de Santé 2002 (GBPB)

D’après

[R13]

et

[R15]

C’est à l’initiative de M. Farges que l’on doit la

réalisation d’un guide des bonnes pratiques biomédicales

en établissement de santé.

A un contexte d’intérêt croissant de la profession voulant

démontrer ses capacités professionnelles et l’apparition

de nouvelles réglementations françaises et

européennes s’ajoute une expérience acquise sur le

management [G8] des

démarches de progrès (lors

d’un séjour aux Etats-Unis et au Canada).

Son statut d’enseignant chercheur à l’université de

technologique de Compiègne (UTC) lui a permis, entre 2000 et

2001, de conduire un projet réalisé par des

étudiants du DESS (TBH) [R16].

Un état des lieux des attentes professionnelles des services

biomédicaux a permis d’établir les premières

réflexions sur les bonnes pratiques biomédicales. Cette

enquête a été effectuée auprès de 75

acteurs biomédicaux avec un taux de 21% de réponses.

L’année suivante, en collaboration avec 120 acteurs

biomédicaux, M. Farges élabora le guide des bonnes

pratiques. Il fut approuvé et soutenu par écrit par les

associations AAMB [G19],

AFIB [G20] et ATD [G25] et validé par

46 acteurs

Ce guide vise l’amélioration du quotidien des pratiques

biomédicales en établissement de santé. C’est une

aide à la réflexion, au conseil, à

l’amélioration des actes et missions des services

biomédicaux. C’est un outil interactif, flexible et

évolutif.

Ce guide est librement téléchargeable sur internet [R13].

Il aura également permis la certification [G11] de

certains services, en effet on en dénombre une dizaine en 2002.

Citation de M. Farges : « Ce guide n’est pas un sommet à

gravir, mais simplement un horizon à atteindre ».

2. Evolution de la situation

D’après

[R14].

Depuis l’édition du GBPB en 2002

la profession biomédicale hospitalière s’est enrichie sur

plusieurs points :

- Elaboration d’une grille d’autodiagnostic en 2004 :

l’évolution des pratiques est constatée grâce

à la comparaison de grilles exploitées

périodiquement par de nombreux services hospitaliers

(français et étrangers). Néanmoins, les

comparaisons faites entre 2007 et 2008 montrent une stagnation : cela

laisse supposer la nécessité d’une évolution du

guide.

- Implication internationale : différentes associations de

différents pays font preuve d’intérêt pour le GBPIB

2011. Le Québec a même publié en 2005 un guide

Québécois adapté de la version française.

En septembre 2007 après une sollicitation de M. Farges pour un

benchmarking [G12]

sur l’auto évaluation des bonnes

pratiques, la Côte d’Ivoire, la Belgique et le Québec ont

répondus à hauteur de 25%.

- Preuves de reconnaissance : en effet, des progrès

mesurables globalement pour la profession (constatés et

publiés périodiquement) ont maintenu un niveau

d’attention assez élevé envers les pairs et les tutelles.

En France, par exemple, la Haute

Autorité de Santé (HAS) a intégré dans la

version 2010 de son Manuel de Certification des Etablissement de

Santé [

R19],

la « Gestion des équipements

biomédicaux » comme critère d’évaluation

(critère 8k) [

G13] explicité dans la

partie «

Management de la qualité et de la sécurité des

soins ».

- Prises de responsabilités : cette reconnaissance a non

seulement salué l’effort mis en œuvre et sa continuité

mais a aussi induit des exigences d’anticipation et de maintien du haut

niveau professionnel.

- Evolution des règlementations : depuis 2002,

évolution et création de nombreuses normes

internationales, européennes et françaises.

- En 2003 : NF S99-172

- En 2005 : ISO/CEI 17050 [G14]

- En 2007 : EN 60601-1

- En 2008 : ISO 9001 [G15]

- Etc.

- Principaux axes d’évolutions du guide :

Entre 2002 et 2010, compte tenu des

nouvelles attentes identifiées, des propositions

d’évolutions publiées ciblaient particulièrement

les points suivant :

- Progressivité : un guide applicable quelle que soit

l’ampleur, la situation et la maturité [G12] du service

biomédical.

- International : un guide sans frontières

intégrant règlements, exigences et particularités.

- Compatibilité ISO 9001 : un guide apte à mener

vers une certification ISO 9001 vis-à-vis du système de

management de la qualité.

- Autodiagnostic : un outil d’auto-évaluation

associé à toute évolution du guide.

II. Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie

Biomédicale en Etablissement de Santé 2011

. 7

Tout ce qui figure dans ce chapitre se réfère au Guide

des Bonnes pratiques de l’Ingénierie Biomédicale en

établissement de Santé (GBPIB) [R14].

Afin d’éviter tout ambiguïté sur le terme «

Biomédical » le guide des bonnes pratiques change de nom

en « Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie

Biomédicale en établissement de santé ». En

effet, pour beaucoup d’acteurs et décideurs en France et encore

plus au niveau international, le terme « biomédical

» recouvre plus largement les techniques thérapeutiques,

médicamenteuses, biotechnologiques, biologiques et

moléculaires, voire les champs des biomatériaux, des

suppléances au handicap etc.

A. Le « comment » de l’élaboration

du guide

A partir de

septembre 2008, le

processus d’élaboration s’est déroulé en deux

étapes :

- 2008-2009 :

Recherche

des

structures

possibles

et

des

nouveaux

contenus

à

intégrer.

Un

groupe

d’étudiants

du

Master

Sciences,

Technologies,

Santé

de

l’UTC

a

permis :

- La

mise

en

compatibilité

de

l’ancienne

structure

du

guide

avec

le

modèle

processus

recommandé

par l’ISO

9001.

- La démonstration de la faisabilité d’une

nouvelle structure du guide permettant la progressivité et la

compatibilité ISO

9001

- 2009-2010 :

Mise

en

œuvre

d’une

structure

générique

et

intégration

des

contenus.

Des

étudiants

en

certification

professionnelle

« Assistant

Biomédical

en

Ingénierie

Hospitalière

(ABIH) »

de

l’UTC

ont

permis :

- L’adaptation

et

l’enrichissement

des

contenus

du

guide.

- L’intégration des exigences ISO 9001 sur la

« gestion

des ressources ».

Des

étudiants

du

Master

Sciences,

Technologies,

Santé

de

l’UTC

ont

permis :

- La

finalisation

de

la

structure

grâce

à

un

modèle

générique

simplifié

de

management,

adaptable

à

n’importe quelle bonne pratique

- L’intégration des recommandations de l’ISO 9004[G16]

version 2009 afin de cibler des performances durables dans

l’activité

biomédicale.

- L’établissement

d’un

bilan

intéressant :

le

nouveau

guide

devrait

être

plus

simple

à

exploiter

et

plus

rapide à mettre en

œuvre.

B. L’esprit du guide. 8

Les citoyens, qui

sont tous

des patients potentiels, vivent dans une société de plus

en plus complexe et ont

besoin d’être rassurés par une expertise

biomédicale qui doit être capable :

- D’assurer

la

sécurité

légitime

attendue

dans

l’exploitation

des

dispositifs

médicaux.

- D’anticiper

sur

les

nouveaux

usages

et

les

nouvelles

technologies.

- Le

guide

vise

à

faire

progresser

les

pratiques

professionnelles

afin

que

le

service

biomédical

puisse

mieux

remplir ses missions.

- Le

guide propose un état de l’art complet validé par les

pairs afin que chaque acteur

biomédical puisse évaluer ses propres pratiques et

identifier des voies d’amélioration.

- Le

guide a pour vision de devenir un instrument libérant les

potentiels et les

initiatives des acteurs biomédicaux sur le terrain.

- Le

guide est là pour mener les pratiques de l’ingénierie

biomédicale à leur plus

haut niveau de professionnalisme et de confiance pour la

société, les citoyens

et les patients.

Avec ce guide, la communauté biomédicale

hospitalière peut proposer aux tutelles des alternatives

crédibles aux mises en

conformité réglementaire.

- Le

guide

offre

l’accès

à

la

liberté

de

construire

son

avenir

professionnel

et

ouvre

tous

les

horizons possibles d’adaptation, d’innovation et de

création.

Tous

ces

critères

sont

des

composantes

intrinsèques

aux

performances

durables

et

donc

à

la

pérennité

des organisations.

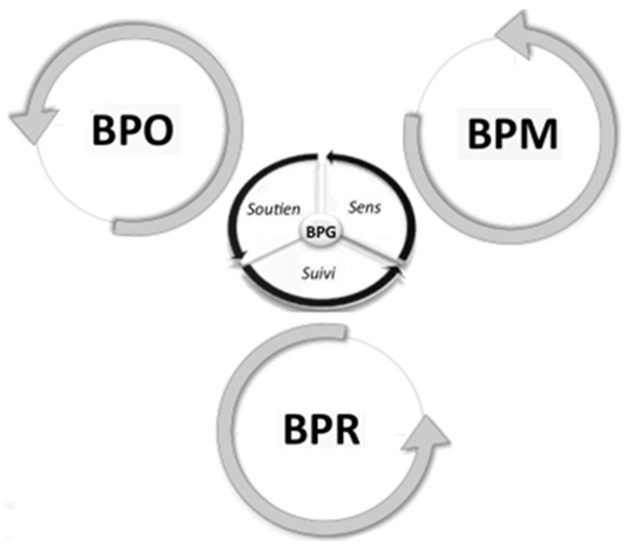

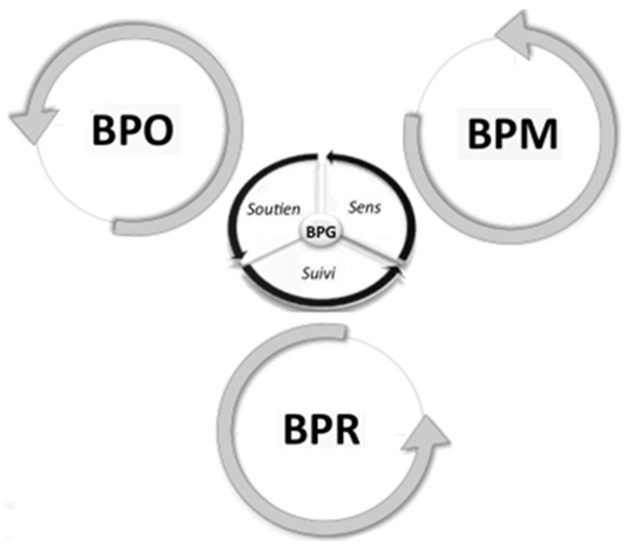

C. La structure du guide. 8

La structure de

l’édition 2011

du guide est construite à partir d’une « Bonne

Pratique Générique (BPG) ».

En effet, chaque bonne pratique est décrite selon une approche

générique qui

suit les processus métier habituels de l’ingénierie

biomédicale « 3S » :

Sens, Soutien et Suivi.

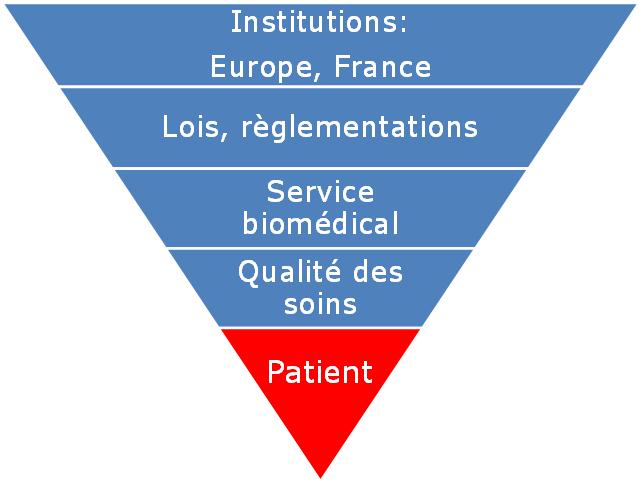

Figure 2 : Cycle 3S. Source : [R14]

De plus, la BPG

intègre les

notions des principaux référentiels qualité

internationaux suivant :

- Principe

de

l’amélioration

continue

(ISO

9001)

- Principe de la performance durable (ISO 9004)

- Principe

de

l’Excellence

(EFQM [G17]).

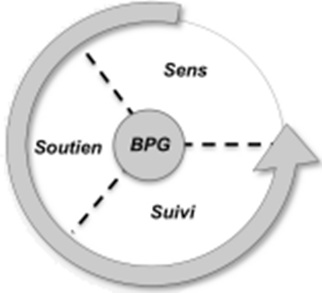

Figure

3

:

Correspondance

entre

les

principaux

référentiels

qualité

et

la « Bonne pratique générique

». Source : [R14].

a)Définir les mots permet de

bien expliciter « de quoi on parle ».

b)Préciser les enjeux

associés aux bonnes pratiques afin d’en démontrer leur

utilité et leur pertinence.

c)Définir les objectifs

recherchés à travers les bonnes pratiques afin d’en

dresser les processus structurant à mettre en œuvre et à

décliner en tâches de réalisation.

d)Favoriser l’amélioration

continue des bonnes pratiques.

a)Identifier les parties prenantes

[G13] aux bonnes pratiques en précisant leurs

caractéristiques (interne ou externe, direct ou indirect,

partenaire ou support, client ou fournisseur)

b)Identifier les ressources (interne ou externe) nécessaire

à la réalisation des bonnes pratiques.

a)Définir les processus

correspond à expliciter l’enchaînement des actions afin de

produire le résultat attendu des bonnes pratiques.

b)Identifier les tâches avec des

critères de réalisation permettant de considérer

que les bonnes pratiques sont réalisées avec

succès.

c)Evaluer la performance des bonnes pratiques en s’appuyant sur les

dimensions génériques d’efficacité [

G3] ,

d’efficience [

G4]

et de qualité perçue [

G6] .

La cohérence entre l’approche des « 3S », la BPG,

ISO 9001 et ISO 9004 s’organise autour de trois modules.

D. Trois Modules : BPM, BPO, BPR. 10

Les

modules

peuvent

être

représentés

dans

un

système

suivant

la

boucle

«

Sens,

Soutien,

Suivi

»

formalisant le fil directeur entre le management (BPM),

l’organisation (BPO) et

la réalisation (BPR) des services.

Figure 4 : les trois modules s’organisent autour des bonnes pratiques

génériques. D’après [R14].

- « Bonnes

Pratiques

de

Management

(BPM) » :

associées au « Sens ».

Module

intégrant

les

éléments

de :

- Décision :

stratégie.

- Direction.

- Pilotage :

définir une politique (mission et vision), des objectifs et une

stratégie.

- Innovation :

permet de favoriser les démarches créatives

managériales et opérationnelles.

- Communication :

comprendre

et

se

faire

comprendre des autres.

Il

comporte

les

principaux

éléments

associés

à

la

qualité

perçue

du

service

biomédical :

- Identification

et

mesure

de

l’impact

des

missions

et

engagements

de

service

- Mise

en

œuvre

d’une

dynamique

de

progrès

retour

sommaire

-

« Bonnes Pratiques

d’Organisation (BPO) » :

associées au « Soutien ».

Module

explicitant :

- La

bonne gestion des ressources

- La

mesure des résultats obtenus et leur analyse.

Il comporte les éléments

clés

de l’efficience d’un service biomédical :

- Allocation

optimale des ressources

- Analyse

des

services

rendus

par

rapport

à

ceux

attendus

- Identification

des améliorations

retour

sommaire

- « Bonnes

Pratiques

de

Réalisations

(BPR) » :

associées au « Suivi ».

Crucial,

ce

module

est

le

cœur

du

métier

de

l’ingénierie

biomédicale. En

effet :

- Il

précise

les

bonnes

pratiques

nécessaires

à

la

livraison

des

services

définit

par

les

missions

- Il

est à la source de la mesure de l’efficacité

perçue du service biomédical.

Pour

un

service

n’ayant

jamais

fait de démarche qualité, commencer par les bonnes

pratiques de réalisation est

plus judicieux. En effet, les critères de réalisation

sont les fondements du

métier et correspondent plus aux pratiques effectuées au

quotidien,

contrairement au management et à l’organisation qui ne sont pas

des concepts forcément

familiers à tous.

-

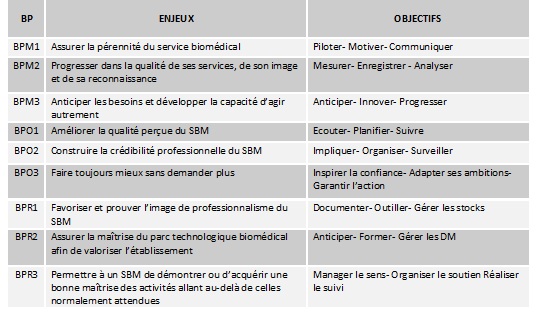

Chaque

module est décliné en trois bonnes pratiques majeures.

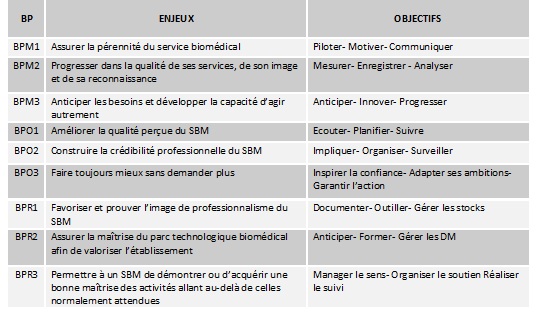

E. Neuf Bonnes Pratiques. 11

Les

neufs

bonnes

pratiques

qui

découlent

des

trois

modules

sont

représentatives

du

métier

et

donc

facile à

mémoriser. Elles sont également :

- Identifiables

facilement

en

processus

métier :

au

nombre

de

48.

- Cohérentes

avec les modèles de management par la qualité.

1. Bonnes Pratiques de Management

- BPM 1

– Manager le service et la communication :

Cette bonne pratique

consiste à

- Développer

les conditions internes de

déploiement des talents de tous les acteurs

- Veiller

aux

résultats

livrés

aux

parties

prenantes

- Communiquer

efficacement pour identifier la qualité

perçue et les évolutions pertinentes sur les produits et

services à rendre.

Enjeux :

assurer

la

pérennité

du

service

biomédical.

Objectifs :

- Piloter.

- Motiver en assurant un

« leadership ».

- Communiquer.

Structure : 4 processus et 12 critères de

réalisation.

- BPM 2

– Manager la mesure du succès :

Cette

bonne

pratique

consiste

à

développer

une

culture

d’action

basée

sur

les

données

factuelles

recueillies

et

mises à jour périodiquement. Il faut garantir aux acteurs

de ce processus que

cette bonne pratique est appliquée en vue de remplir à

terme les missions et d’atteindre

les objectifs du service biomédical. C’est une source

d’enseignement, aucun

effet pervers ne doit être induit par la suite : ce n’est

pas le résultat

qui compte mais ce que l’on va pouvoir en faire pour progresser.

Enjeux : permettre au service biomédical de

progresser dans la

qualité de ses services, de son image et de sa reconnaissance

Objectifs :

- Mesurer avec des indicateurs de

performance et des tableaux de bord.

- Enregistrer grâce à des mesures

périodiques (autoévaluations).

- Analyser via le

« benchmarking ».

Structure : 5 processus et 19 critères de

réalisation.

-

BPM 3

– Manager l’innovation et le progrès :

Cette bonne pratique

consiste à manager :

- L’innovation

qui

est

quelque

chose

de

nouveau

visant

à

améliorer

les

performances

durables

d’une

entité

en accompagnant une démarche

de progrès.

- Le progrès qui est le constat concret et

mesurable d’un changement profitable

dont la source est une innovation.

Remarque :

- L’innovation

et

le

progrès

peuvent

porter

sur

les

produits,

services

ou

organisations

de

toute

entité. Ils

peuvent donc être

matériels ou immatériels, concrets ou organisationnels,

opérationnels ou managériaux.

- Le profit peut concerner les bénéficiaires, les

parties prenantes ou les acteurs internes de l’entité

Enjeux : anticiper les besoins et développer

la capacité

« d’agir autrement ».

Objectifs :

- Anticiper en veillant aux évolutions

tout en proposant des axes stratégiques d’amélioration.

- Innover.

- Progresser en mettant en œuvre les

innovations et en mesurant leurs effets.

Structure : 5

processus et 15 critères de réalisation.

2. Bonnes Pratiques Opérationnelles

- BPO 1

– Organiser les interfaces :

Cette

bonne

pratique

porte

sur

la

gestion

des

interfaces

avec

les

services.

Cela

correspond

à

la gestion des

relations qui sont mises en place entre le service biomédical et

les services

qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités.

Remarque :

- Le

service

biomédical

peut

être

amené

à

travailler

au

sein

de

groupes

de

travail

transversaux

interdisciplinaires

(métiers différenciés).

Les relations avec ces derniers sont alors à considérer

avec la même approche

que celle employée pour les services parties prenantes.

Enjeux : améliorer la qualité

perçue du service biomédical.

Objectifs :

- Ecouter afin de déterminer les attentes

critiques des parties prenantes.

- Planifier en validant les processus et

en anticipant les risques.

- Suivre en veillant à la mise en œuvre

et en communiquant avec le personnel concerné.

Structure : 4 processus et 12 critères de

réalisation

- BPO 2

– Organiser la qualité attendue :

La

qualité attendue

d’un service ou d’un

produit correspond

au respect des caractéristiques identifiées

et validées avec

les bénéficiaires ou parties prenantes du service

biomédical.

Remarque :

- Elle

est

différente

de

la

qualité

souhaitée puisqu’elle

est

le

résultat

d’une

éventuelle

négociation

contractualisée

avec

les

parties.

- Elle est

différente de la qualité livrée qui

connaît parfois des écarts avec les engagements à

respecter.

- Elle est

différente de la qualité perçue. En

effet, les parties prenantes peuvent avoir évolué dans

leurs attentes initiales

ou avoir eu des besoins implicites ou latents non pris en compte.

Enjeux : construire la crédibilité

professionnelle du service

biomédical.

Objectifs :

- Impliquer le personnel du service

biomédical en développant l’autonomie et les

capacités.

- Organiser le système de management de

la qualité.

- Surveiller de façon continue

l’efficacité permettant de produire la qualité attendue.

Structure : 4 processus et 14 critères de

réalisation

- BPO 3

– Organiser les ressources :

Cette

bonne

pratique

consiste

à

estimer

les

ressources

prévues

dans

toutes

leurs

dimensions :

- Humaines

- Juridiques

- Financières

- Logistiques

- Techniques

Enjeux : faire toujours mieux sans pour autant

demander plus

afin de tendre vers l’autonomie.

Objectifs :

- Inspirer la confiance en valorisant les

ressources humaines.

- Adapter ses ambitions en adaptant les

ressources financières et logistiques.

- Garantir l’action.

Structure : 9 processus et 31 critères de

réalisation

3. Bonnes Pratiques de Réalisation

- BPR 1

– Réaliser les activités support :

Le support au

service biomédical correspond aux éléments

essentiels

pour réaliser les activités associées à la

maîtrise en exploitation d’un

dispositif médical. La notion de support recouvre :

- Les méthodes

- Les documents

- Les

moyens

- Les

équipements de contrôle de mesure et d’essai

(ECME)

- Les

outils

- Les fournitures et

pièces détachées

Enjeux : favoriser et prouver l’image de

professionnalisme du

service biomédical.

Objectifs :

- Documenter : obtenir et/ou mettre

à jour les documentations techniques, normatives ou

réglementaires.

- Outiller : exploiter des

compétences métrologiques et des moyens techniques

(maintenance et contrôle

qualité) adaptés aux besoins.

- Gérer les stocks afin d’en assurer la

disponibilité en concordance avec les besoins.

Structure : 5 processus et 17 critères de

réalisation

- BPR 2

– Réaliser la gestion des dispositifs médicaux :

Bonne

pratique

qui

correspond

à

l’ensemble

des

activités

à

mener

tout

au

long

du

cycle

de vie d’un dispositif

médicale : de l’anticipation du besoin jusqu’à la

réforme (obsolescence,

déclassement ou mise hors service).

Enjeux : assurer la maîtrise du parc

technologique biomédical

afin de valoriser l’établissement de santé.

Objectifs :

- Anticiper les besoins en dispositifs

médicaux (court et moyen terme)

- Former à l’usage des dispositifs

médicaux en toutes circonstances et évaluer la

nécessité de réactualisation

- Gérer les dispositifs médicaux et

maîtriser

leur service rendu et qualité fonctionnelle tout au long du

cycle de vie.

Structure : 9 processus et 71 critères de

réalisation

-

BPR 3

– Réaliser les activités connexes en ingénierie

biomédicale :

Les activités connexes ne sont

pas forcément applicables à tous les services.

Dépendantes du contexte, elles

recouvrent des besoins particuliers à satisfaire.

Néanmoins, dans le cadre

d’échanges des bonnes pratiques, elles représentent une

source considérable

d’innovation et de progrès.

Enjeux : permettre à un service

biomédical de démontrer ou

d’acquérir une bonne maîtrise des activités allant

au-delà de celles

normalement attendues.

Objectifs :

- Manager le sens en précisant un besoin,

ces enjeux et objectifs mesurables.

- Organiser le soutien en identifiant les

risques, les critères de qualité et les ressources

nécessaires.

- Réaliser le suivi en définissant

les

processus, les critères de réalisation et les mesures de

succès.

Structure : 3 processus et 21 critères de

réalisation

Tableau 1 : récapitulatif des enjeux et objectifs de chaque

bonne pratique. Source : [R31].

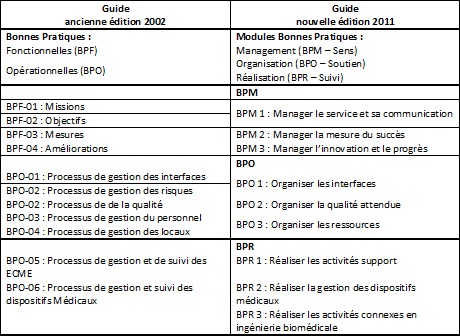

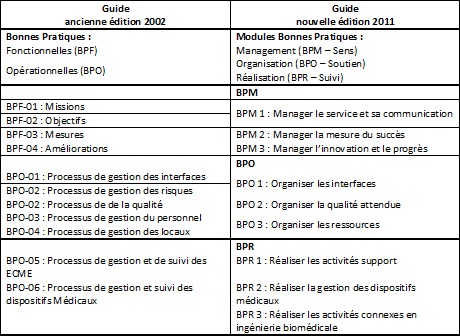

F. Comparaison des deux guides. 15

- Guide

des

Bonnes

Pratiques

Biomédicales

en

établissement

de

santé

(GBPB)

2002 :

- Le GPBP a été élaboré avec le

soutien de 3

associations biomédicales et plus de 120 acteurs

biomédicaux.

- Il

comporte

28

bonnes

pratiques

et

118

affirmations.

- Guide des Bonnes Pratiques de l’Ingénierie

Biomédicale en établissement de santé (GBPIB)

2011 :

- Le GBPIB a

été validée par 8 associations et comprend

2 fois plus de contributeurs

- L’ensemble est

décliné selon 3 modules, 9 bonnes

pratiques et 48 processus associés chacun a des propositions de

tâches à

réaliser, ces critères sont au nombre de 2

- En

intégrant les critères de réalisation dans son

contenu même, il est rendu plus

explicite et plus précis.

retour

sommaire

Tableau 2 : comparatif de l’organisation des

bonnes pratiques entre les deux guides. D’après [R14].

G. L’avenir du guide 2011. 16

Cette nouvelle

version du

guide à la même ambition que sa première

édition : être un outil pour la

communauté biomédicale hospitalière dont la

dynamique professionnelle imposera

des évolutions périodiques.

Les enseignements de la

première édition indiquent de mener les actions

suivantes :

- Identifier

des

référents-guide

au

sein

de

chaque

association

et

pays

- Publier périodiquement des bilans et des

propositions afin de :

- Maintenir

une communication professionnelle de haut niveau sur le guide

- Garantir

la maîtrise des innovations dans les pratiques.

Proposer

un

outil

d’autodiagnostic

accessible

librement,

si

possible

multilingue,

exploitable

via

un

simple

navigateur

internet

et

permettant les échanges de bonnes pratiques entre

professionnels.

III. Evaluation. 17

A. Pourquoi s’évaluer. 17

L’évaluation

est

primordiale

parce

qu’elle

permet

de

mesurer

les

performances

(efficacité,

efficience,

etc.)

des

pratiques

professionnelles.

Elle est donc essentielle pour :

- Identifier

les

axes

d’améliorations

permettant

de

progresser.

- Démontrer la qualité rendue et perçue des

prestations.

De plus,

l’évaluation

périodique est préconisée dans l’article 168 de la

santé publique du traité de

Lisbonne.

B. Comment s’évaluer. 17

L’évaluation

consisterait

à

comparer

ce

qui

est

réalisé

par

rapport

à

ce

qui

est

attendu.

Ceci suppose donc

que l’on

dispose de référentiels de pratiques (recommandations de

bonnes pratiques,

références…) qui soient validés au plan

scientifique et adaptés à la pratique.

Il existe

différentes

modalités d’évaluation suivant les objectifs que l’on

souhaite atteindre.

- L’auto

évaluation est un examen systématique effectué

par le service biomédical

lui-même. Il évalue l’efficacité et l’efficience du

système par rapport à un

guide pour connaître ses points forts et les points à

améliorer.

- L’évaluation

par les pairs est un examen effectué par un comité

d’audit composé de

différents membres de la profession afin de vérifier la

conformité du service

par rapport au référentiel. (Exemple :

associations biomédicales)

- L’évaluation

par une tierce partie est réalisée par un organisme

accrédité indépendant

et extérieur au monde biomédical. (Exemple : HAS)

Si l’on souhaite

améliorer nos

pratiques en interne, une auto-évaluation est suffisante.

C. L’auto-évaluation. 17

L’auto-évaluation

est

le

meilleur

outil

d'amélioration

continue

promu

par

tous les

référentiels internationaux relatifs à la

qualité.

Définition de l’auto-évaluation par l’ISO 9000:2005 [G18]

: revue complète et méthodique des activités et

des résultats de l’organisme. Elle peut fournir une vision

globale des performances et du niveau de maturité des processus

et contribuer à identifier les domaines nécessitant des

améliorations et leurs priorités.

C’est d’ailleurs à travers une grille d’auto-évaluation

[R29] (ou

autodiagnostic) basée sur le GBPB 2002 que la

communauté biomédicale va pouvoir se situer et mettre en

évidence des axes d’amélioration.

D. Grille d’autodiagnostic 2004. 18

D’après [R29].

Cette grille a

été réalisée par

deux étudiants de l’UTC en DESS [R17] et

diffusée en février 2004.

Basée sur

le GBPB 2002, elle

permet de mesurer les écarts entre les pratiques réelles

du service et les

références minimales du guide.

Elle peut également être

utilisée pour des évaluations.

La grille se

compose donc d’un

rappel des références minimales du guide (BPF, BPO) et

d’un nombre variable

d’affirmation pour chacune d’entre elles. Chaque affirmation est

affectée d’un

coefficient de pondération permettant d’en distinguer

l’importance relative au

de sein de la référence évaluée.

L’évaluation

de

ces

affirmations

est

à

réaliser

suivant

4

niveaux :

- Vrai

- Plutôt

Vrai

- Plutôt

Faux

- Faux

Il y a

également la

possibilité de choisir « N/A » lorsque

c’est non applicable dans le

service concerné.

Cette

échelle

est

volontairement

asymétrique.

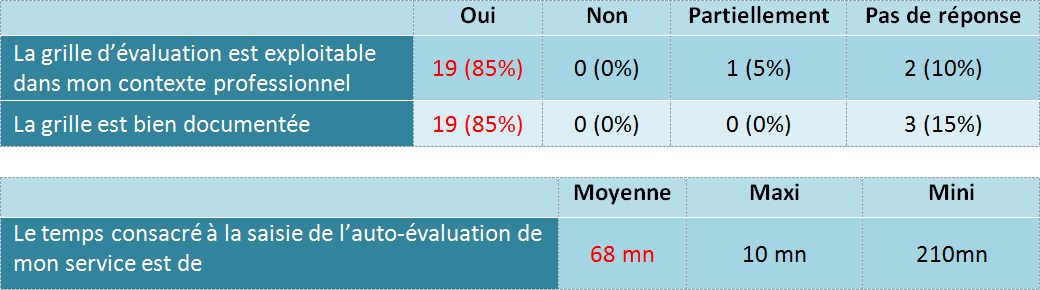

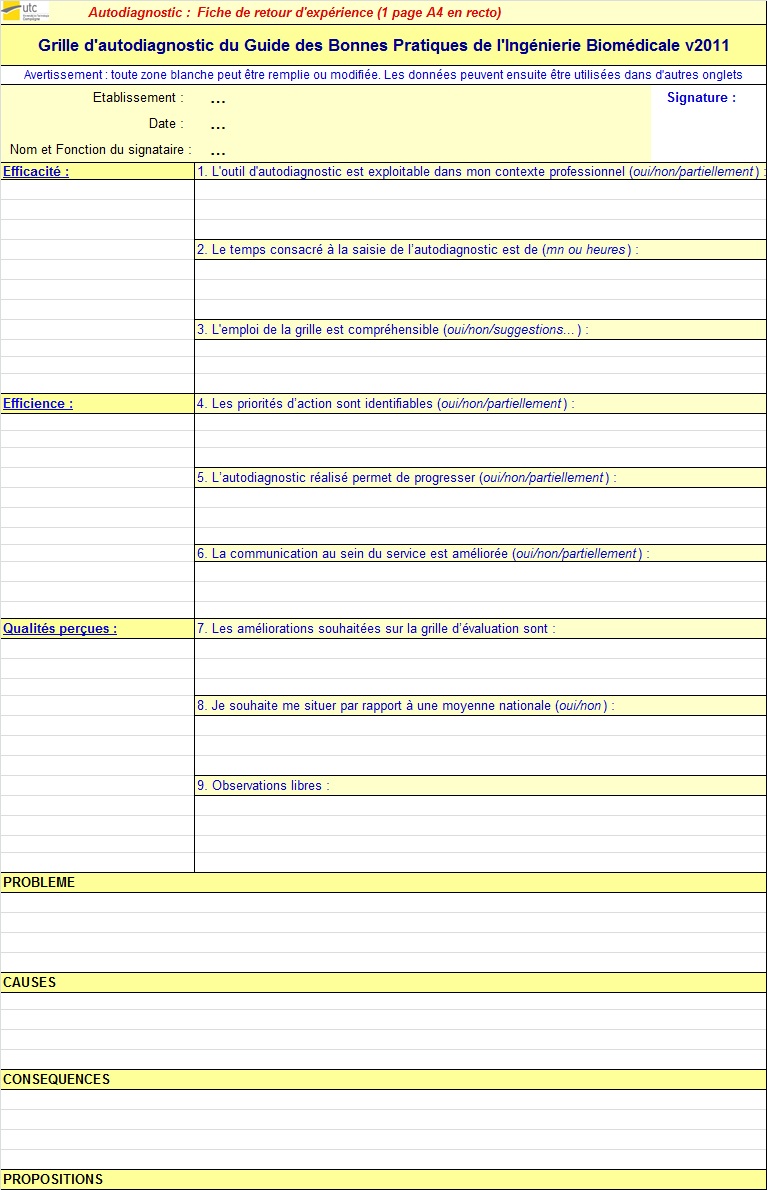

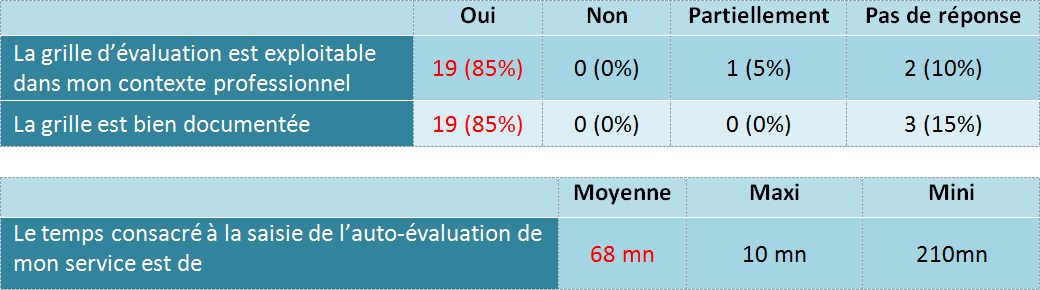

1. Enquête d’usage de la grille. 18

Un onglet

« retour

d’expérience » intégré à la

grille contient les métadonnées à remplir

(nom, fonction, établissement, etc.) et des questions pour

pouvoir réaliser une

enquête d’usage.

Enquête

d’usage :

- Retours

sur

la

saisie de la grille :

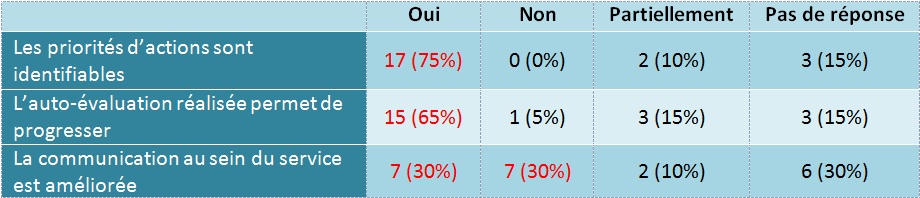

Tableau 3 : Retours sur la saisie de la

grille.

D’après [R30].

- Retours

sur l’exploitation

de la grille :

Tableau 4 : Retours sur la l’exploitation

de la

grille. D’après [R30].

- Retours

sur

la

validation de la

grille :

Tableau 5 : Retours sur la validation de

la

grille. D’après [R30].

retour

sommaire

- Retours

sur

les

améliorations souhaitées :

Tableau

6 :

Retours

sur

les

améliorations

souhaitées

de

la

grille.

D’après

[R30].

Ce

dernier

point

a

été

pris

en

compte

et

a

induit

plusieurs

comparaisons

entre

différents

services.

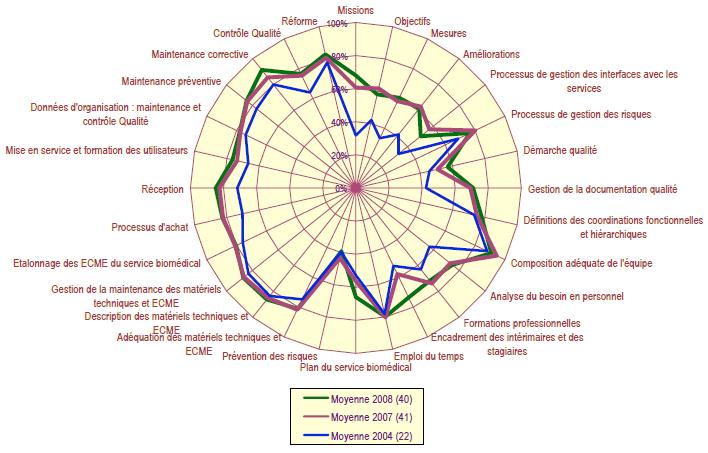

2. Comparaisons. 19

La grille

d’autodiagnostic

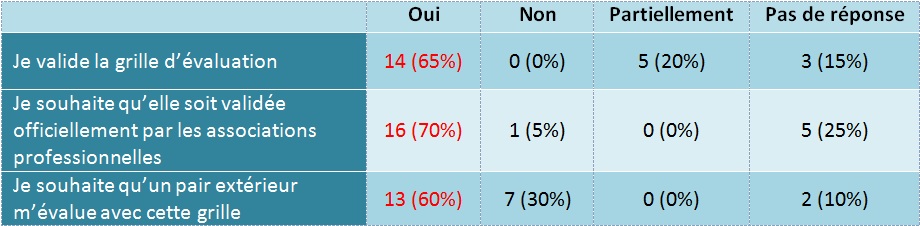

2004 contient un onglet « Cartographie ».

Figure 5 : Cartographie radar vierge de

la grille

d’autodiagnostic 2004. Source [R29].

La cartographie

radar des

bonnes pratiques permet :

- Une

lecture

claire

et

synthétique

des

résultats

obtenus.

- Une

identification

des

axes

d’amélioration

et

donc

une

mise

en

évidence

des

actions

prioritaires

à

engager.

Liste des comparaisons

effectuées :

En

2004 : moyennes et écart types de plusieurs

cartographies de

différents Service Biomédicaux

- 05/05/2004 :

moyenne de 8 établissements [R20]

- 01/06/2004 :

moyenne de 20 établissements [R21]

- 01/09/2004 :

moyenne [R22]

et écart type [R23] de 22

établissements

(dont 3 certifiés ISO 9001)

retour

sommaire

En

2006 : deux études faites en juin.

- Moyenne des

cartographies de 23 services de l’Assistance Publique des

Hôpitaux de Paris

(APHP)

- La moyenne des

23 services de l’APHP [R24]

- La moyenne

en France en 2004 : 19 établissements non certifiés

[R25].

- La moyenne

en France en 2004 : 3 établissements certifiés ISO

9001[R25].

En

2007 :

- Comparaison

des services biomédicaux certifiés ISO 9001 (au nombre de

6) avec les non

certifiés (au nombre de 35) [R26]

- Comparaisons

entre 7 mêmes services (dont 2 certifiés)

évalués en 2004 puis en 2007 [R27]

- Moyenne de

41 services biomédicaux (dont 9 Québécois) [R28]

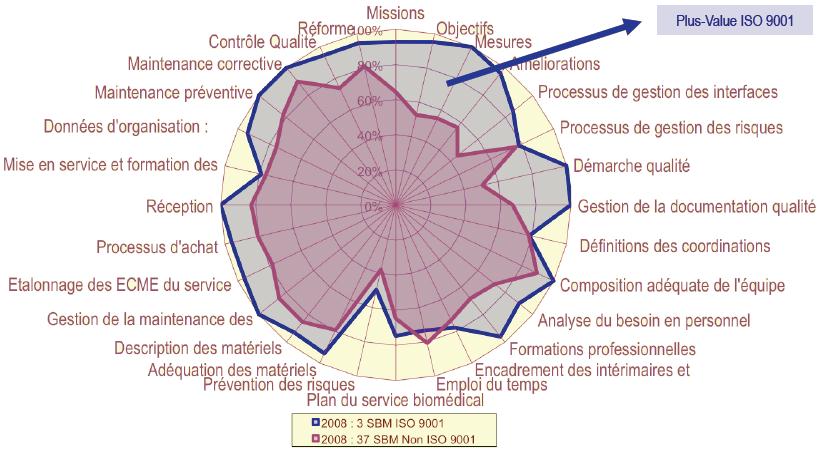

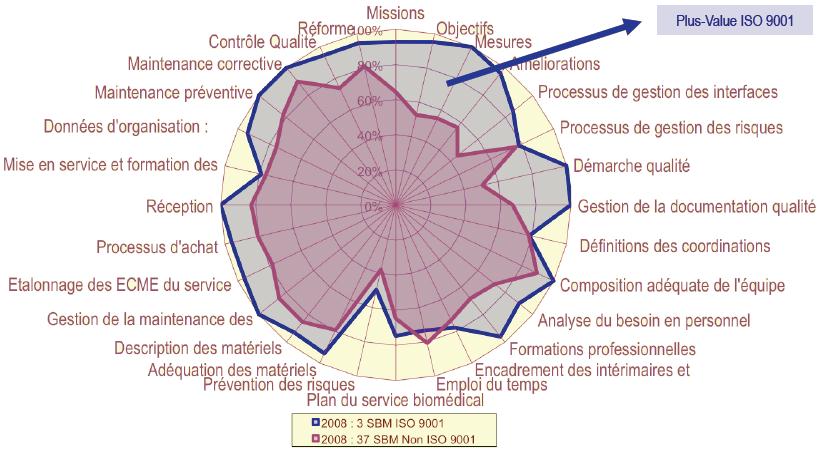

En 2008 :

- Comparaison [A1]

des moyennes des cartographies de :

- 22

établissements en 2004

- 41

établissements en 2007

-

40

établissements en2008

- Comparaison [A2]

des moyennes des

cartographies de :

- 3

établissements

certifiés

ISO

9001

- 37

établissements

non

certifiés

3. Remarques et enseignements tirés. 20

-

Les services biomédicaux sont

réactifs et

répondent assez bien aux demandes explicites de mutualisation,

mais ils

n’adressent pas naturellement ou spontanément leurs fichiers

d’autodiagnostic.

La

communauté professionnelle biomédicale

hospitalière a besoin d’une stimulation

permanente pour réaliser ses autodiagnostics. Mettre en place un

comité de

« pilotage » interprofessionnel ou

inter-associatif.

- Un tiers seulement des services biomédicaux ont rempli

le volet « retour d’expérience ».

Cela prouve un manque de connaissance sur la

perception de l’usage de la grille.

- Entre

2004

et

2007, on remarque :

-

Les principaux progrès sont en

« management » et il y a une relative

stabilité en

« organisation » et en

« exécution ».

- L’ISO 9001

induit une plus-value sur la plupart

des bonnes pratiques excepté « Prévention des

risques ».

La

bonne pratique « prévention des risques »

est probablement mal

rédigée ou pas assez nuancée dans le GBPB 2002. Il

faut la modifier.

- L’ISO

9001

induit

une

plus-value

sur

la

plupart

des

bonnes

pratiques

excepté

« Processus

de

gestion des

interfaces avec les

services ».

Les

services biomédicaux ont tendance à se suffire de la

satisfaction des clients

sans pour autant expliciter le processus.

- Le

fait

que

les

cas

« N/A »

(non

applicable)

soient

considérés

comme

un

« Non »

perturbe

certains

utilisateurs

qui estiment que cela fausse les cartographies.

Ils

sont à éliminer dans les prochaines versions de la grille.

- Il y a peu

d’écarts entre 2007 et 2008.

Plusieurs interprétations

possibles :

- Le système

de mesure de la grille est saturé, il n’est plus adéquat

à ce que l’on

souhaiterait mesurer.

- Le

GBPB

2002

est

acquis,

il

faut

donc

rédiger

une

nouvelle

version.

- L’ISO

9001

induit

une

plus-value

sur

toutes

les

bonnes

pratiques.

La nouvelle version du guide

à tout intérêt à être

compatible avec la norme internationale ISO 9001.

retour

sommaire

IV. Grille d’autodiagnostic 2011 :

21

A partir de 2004,

grâce à la

grille d’autodiagnostic, de nombreuses constatations ont pu être

faite sur le

GBPB 2002. De ce fait, l’élaboration d’une grille a

été identifiée comme un des

axes principaux d’évolution du nouveau guide GBPIB 2011.

C’est un outil automatisé sous format Excel basé sur

la grille d’autoévaluation du processus de surveillance de

l’Assurance de la

Qualité Instrumentale (AQI) dans un laboratoire de recherche [R18].

A. Utilisation de la grille. 22

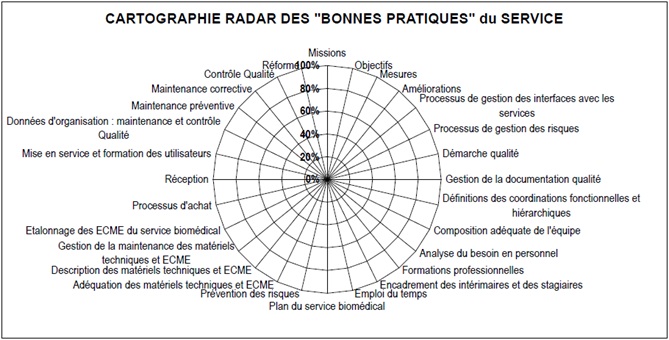

Figure 6 : Cartographie du processus

"Utilisation de la grille autodiagnostic". D’après [R31]

retour

sommaire

Comme l’explicite

la

cartographie ci-dessus, la grille permet à un service

biomédical de se situer

par rapport au GBPIB 2011 et d’identifier des axes

d’amélioration. Elle va

donc, indirectement, permettre au service de garantir la qualité

et la sécurité

des soins au patient.

Etant conçu

pour être

compatible ISO 17050 [G14] cet outil peut servir comme mode

de

preuve d’auto déclaration de conformité.

Les données

issues de l’utilisation

de la grille d’autodiagnostic 2011 peuvent entrer dans un processus

d’amélioration continu qui permet d’agir sur les axes

d’améliorations à

entreprendre et de les réévaluer par le même

processus. Cette méthode s’inscrit

dans une démarche de progrès.

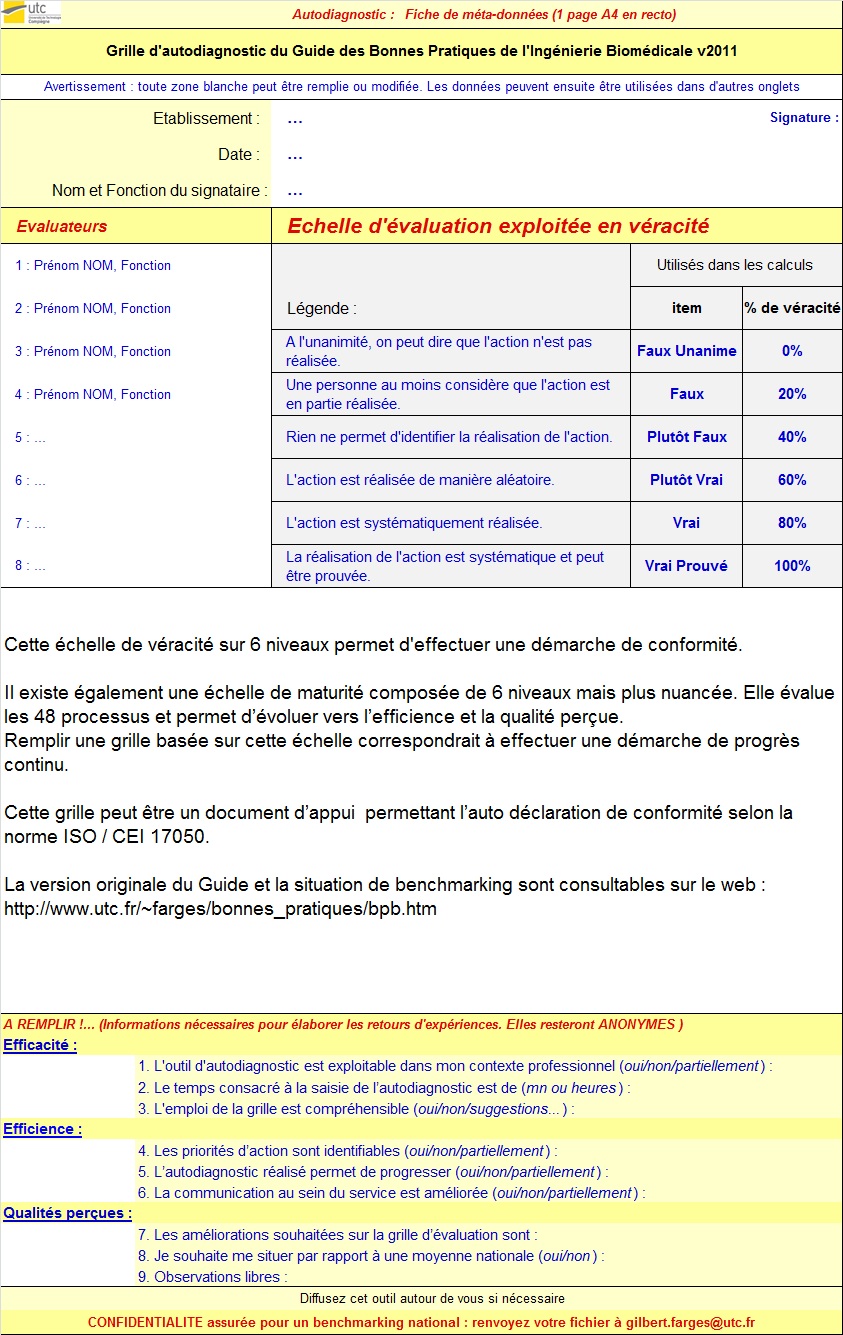

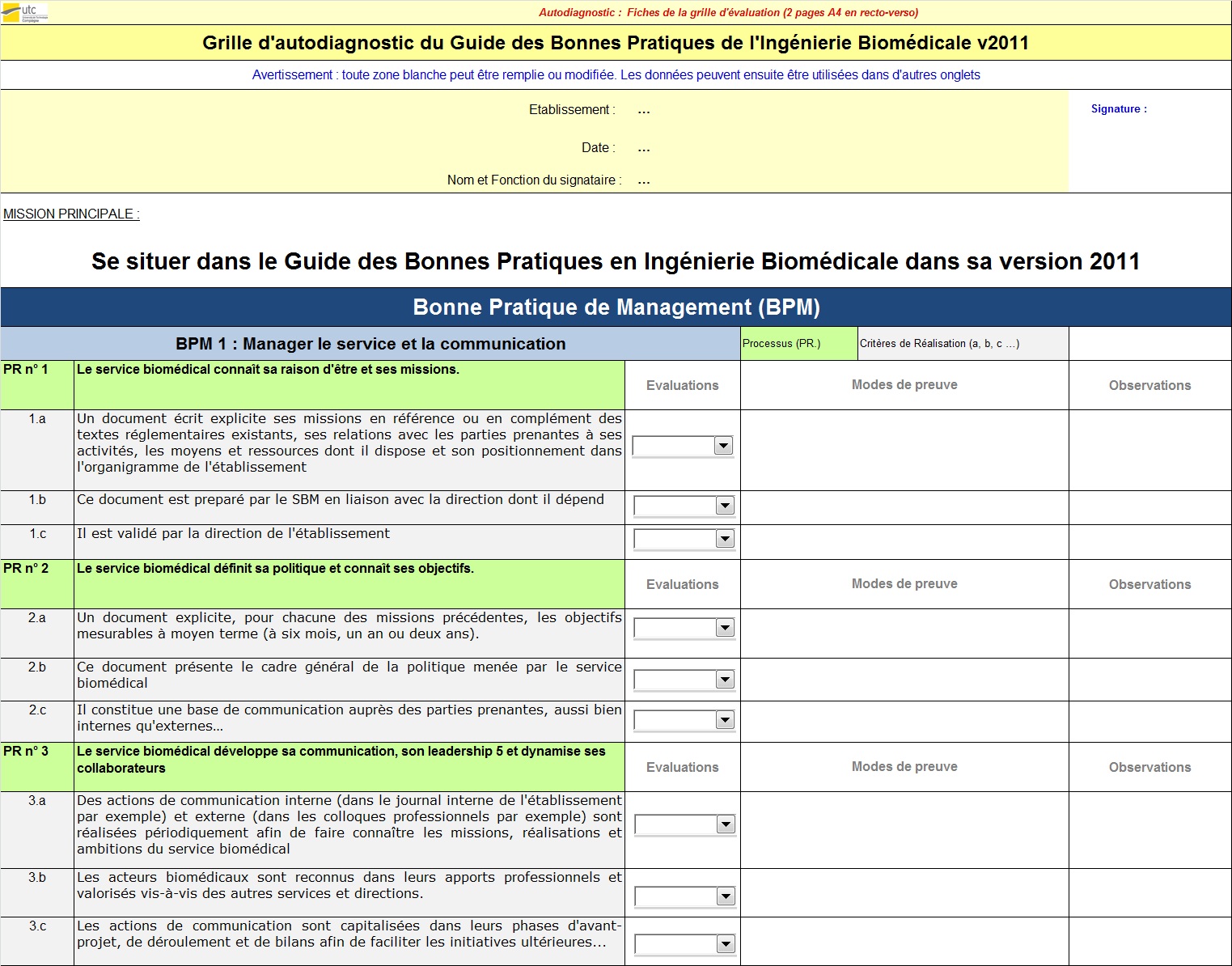

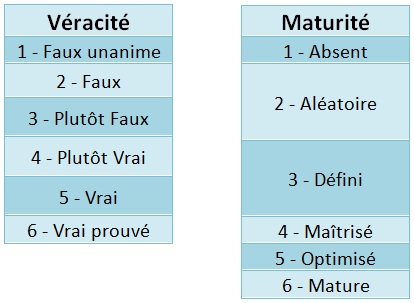

B. Structure de la grille. 22

Tout

comme

le

GBPIB

2011,

l'ensemble

est

décliné

selon

3

modules, 9 bonnes pratiques et 48 processus associés chacun

à des critères de réalisation (212 au total).

Contrairement à la grille 2002, chaque critère de

réalisation [G2]

(qui

correspond

aux

«

affirmations

»)

composant

un processus est affecté au même

coefficient de pondération.

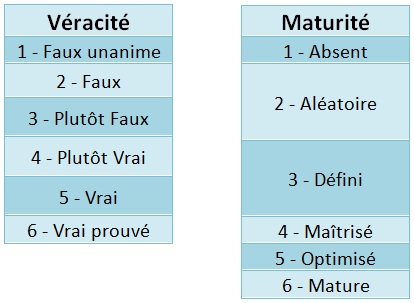

L’évaluation de ces critères de réalisation se

fait suivant 6 niveaux de véracité:

- Vrai

prouvé : La réalisation de l'action est

systématique et peut être

prouvée

- Vrai :

L'action est systématiquement réalisée

- Plutôt

vrai : L'action est réalisée de

manière aléatoire

- Plutôt

faux : Rien ne permet d'identifier la réalisation de

l'action

- Faux :

Une

personne

au

moins

considère

que

l'action

est

en

partie

réalisée

- Faux

unanime : A l'unanimité, on peut dire que l'action

n'est pas réalisée

Cette

échelle est

volontairement asymétrique : lorsqu’il y a un point milieu,

les indécis

auront tendance à s’y placer naturellement.

La

grille

[R32] est

composée de 9 onglets différents.

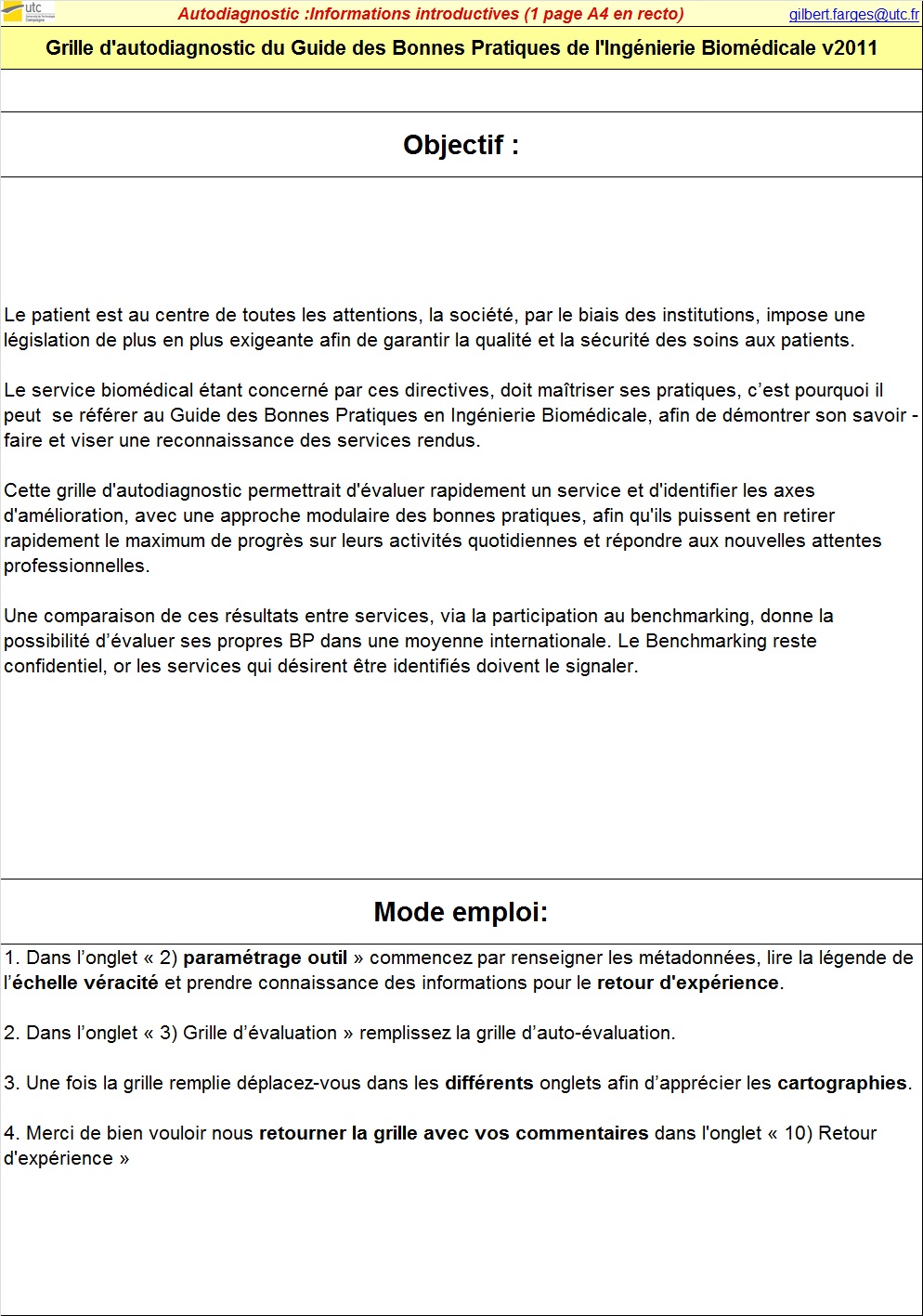

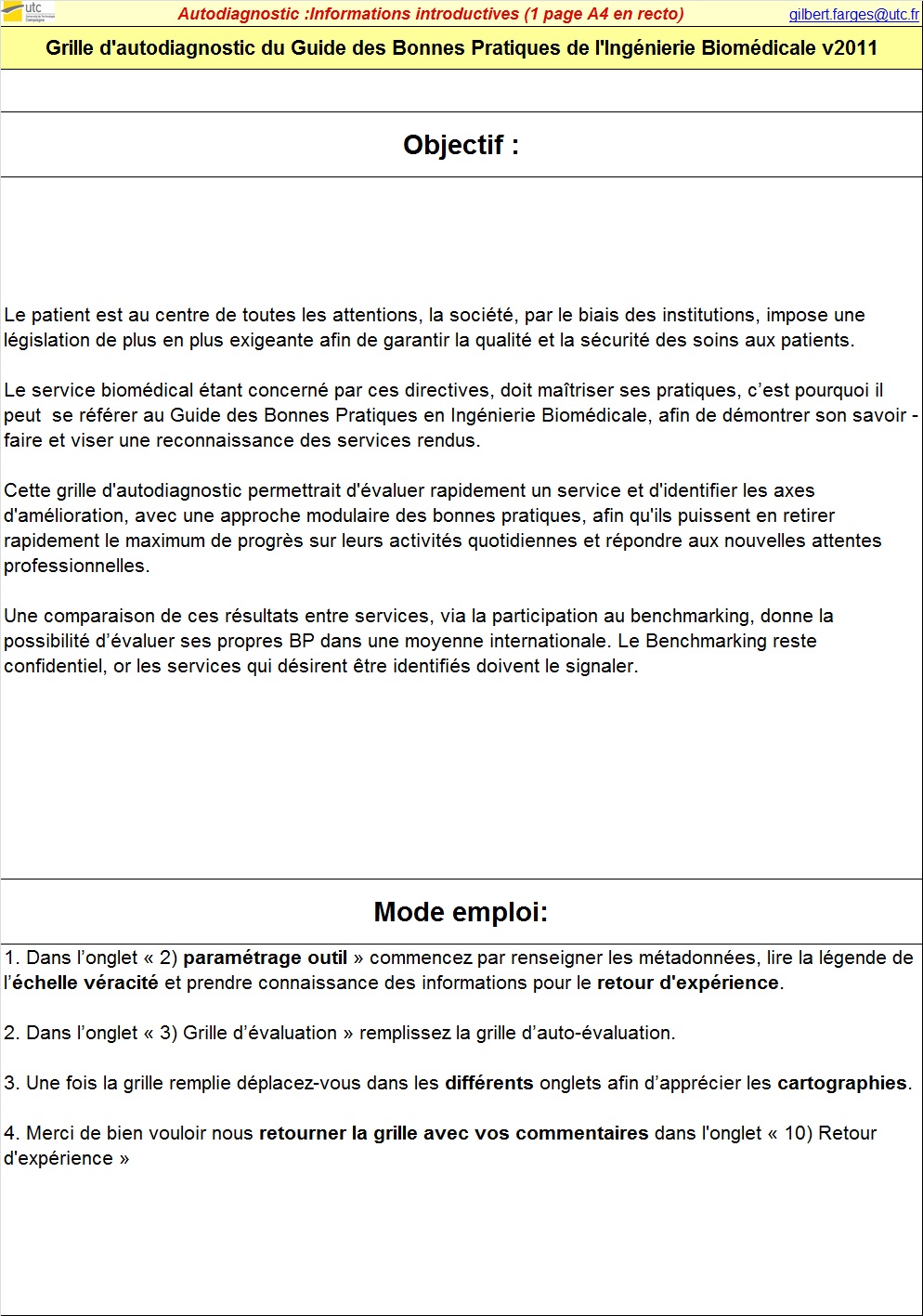

1. Onglet « Contexte ». 23

- Les objectifs de l’évaluation

- Le

mode

d’emploi.

Figure 7 : onglet

« Contexte » de la

grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]

- Métadonnées

des

utilisateurs

- Informations

pour

les

retours

d’expérience à

lire avant de commencer la grille.

- Explication de

l’échelle d’évaluation

Figure 8 : onglet

« Outil » de la grille

d’autodiagnostic 2011. Source [R32]

3. Grille d'évaluation. 23

- La grille

d’évaluation avec 212 critères de

réalisation a évalué.

- Colonne de modes de preuve

- Colonne

d’observation pour proposer des

axes d’amélioration

Figure 9 : onglet « Grille

d’évalution »

de la grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]

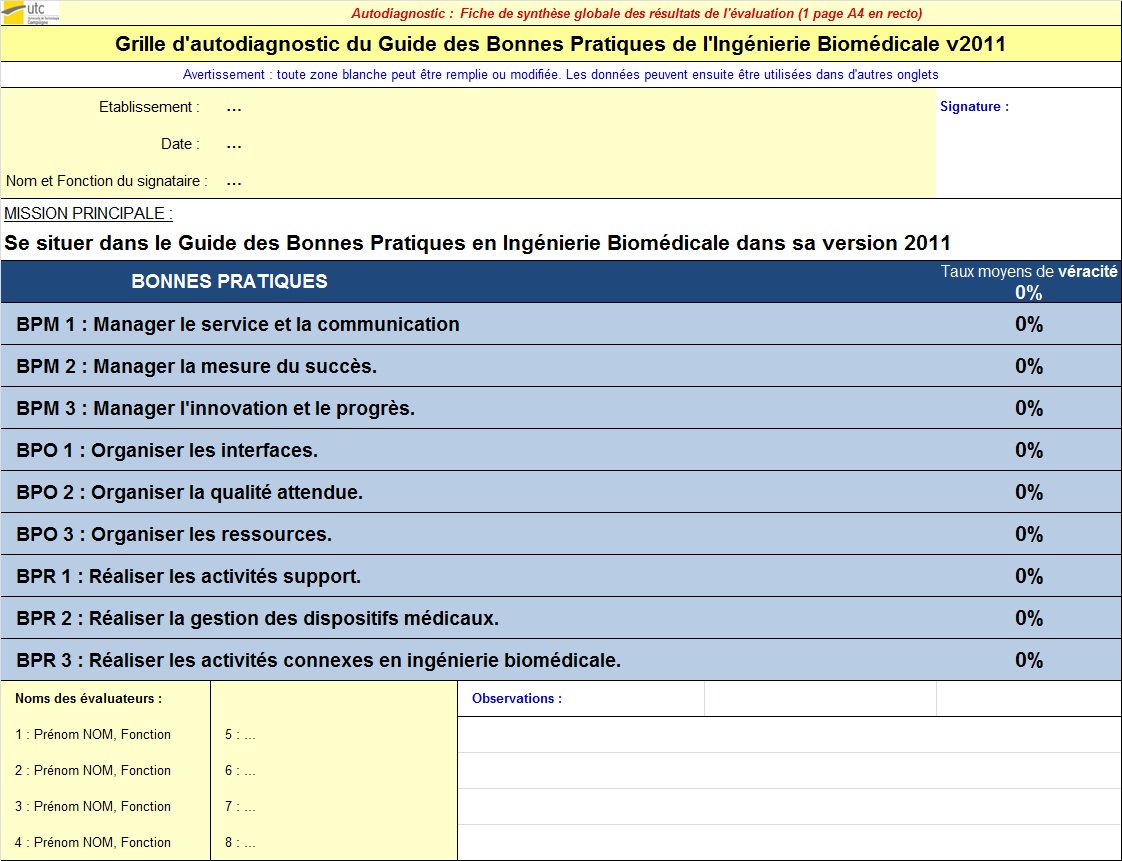

4. Résultats. 24

- Moyenne des 9 bonnes

pratiques

- Résultats

pour

chacune

des

9 bonnes pratiques

Figure 10 : onglet

« Résultats » de la

grille d’autodiagnostic 2011. Source [R32]

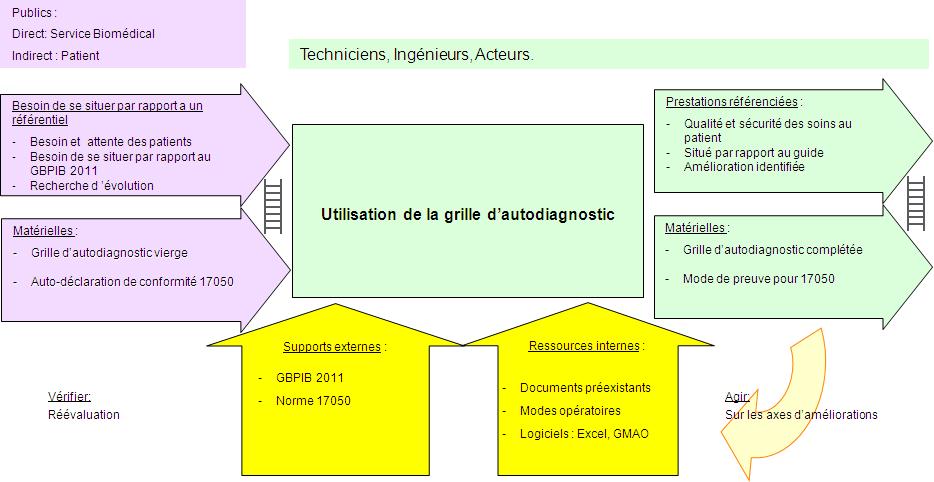

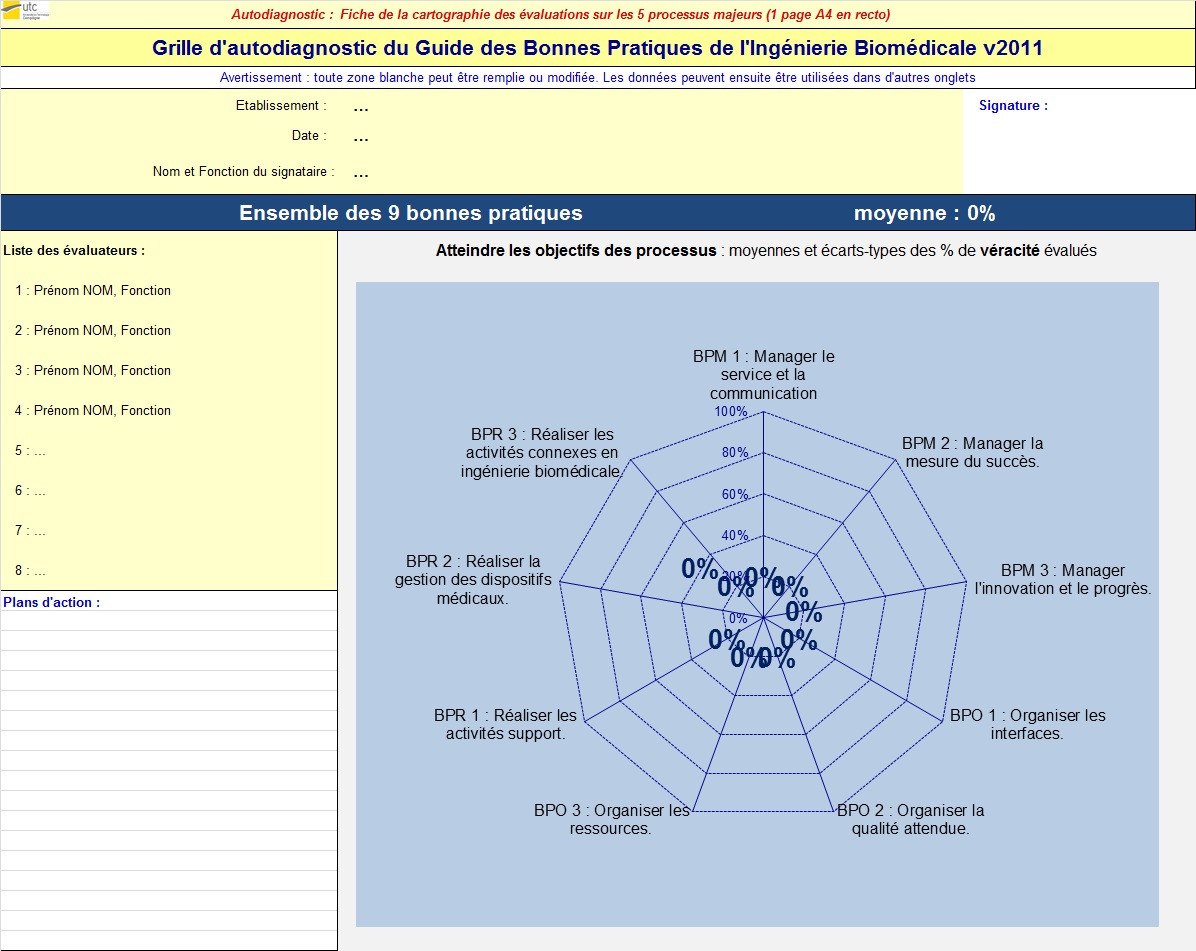

5. Cartographie des 9 Bonnes Pratiques. 24

- Cartographie des

résultats avec écarts type pour

les 9 bonnes pratiques

- Plan

d’action

envisagé

Figure 11 : onglet

« Cartographie des 9

BP » de la grille d’autodiagnostic

2011. Source [R32]

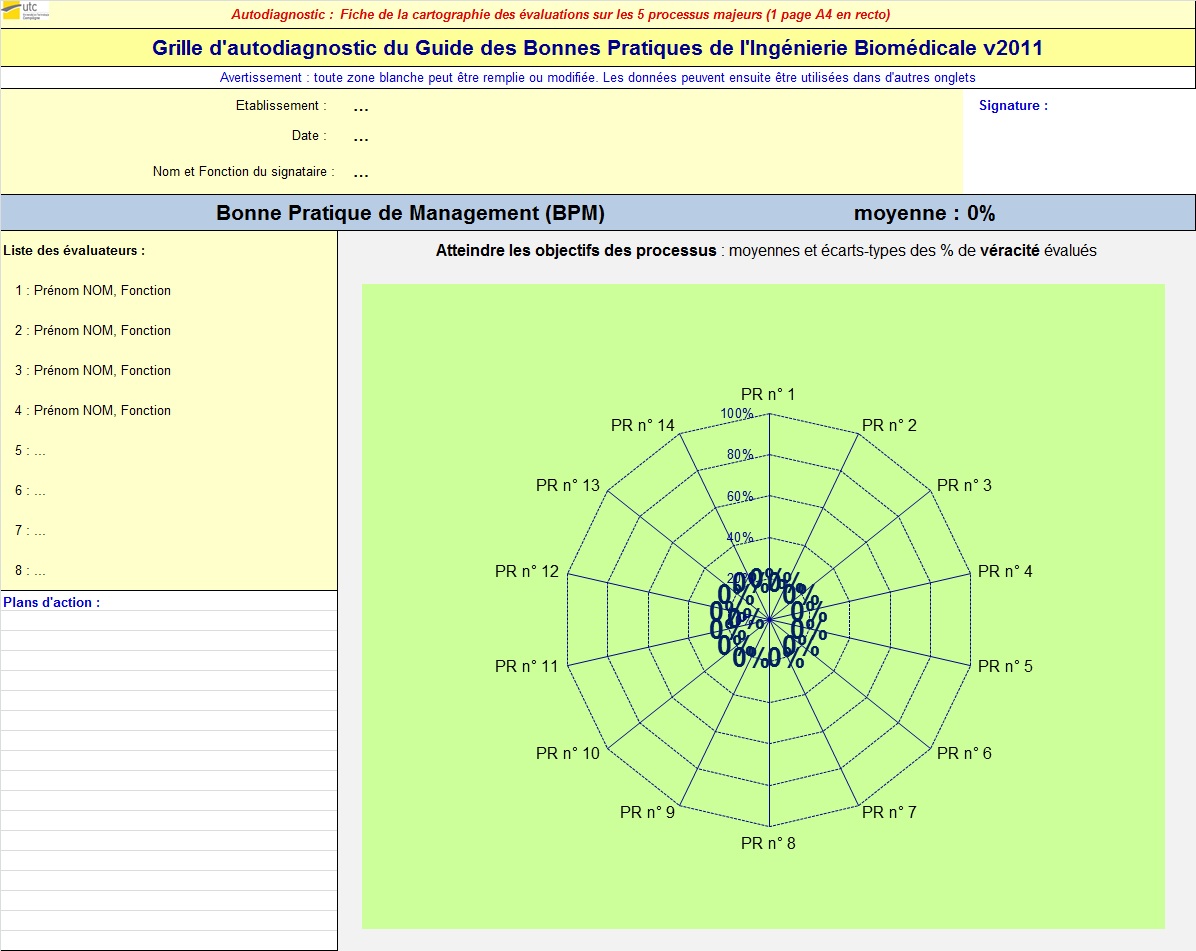

6. Cartographie BPM... 24

- Cartographie des

résultats avec écarts type pour

les processus des BP Management

- Plan d’action

envisagé

Figure 12 : onglet

« Cartographie BPM »

de la grille d’autodiagnostic

2011. Source [R32]

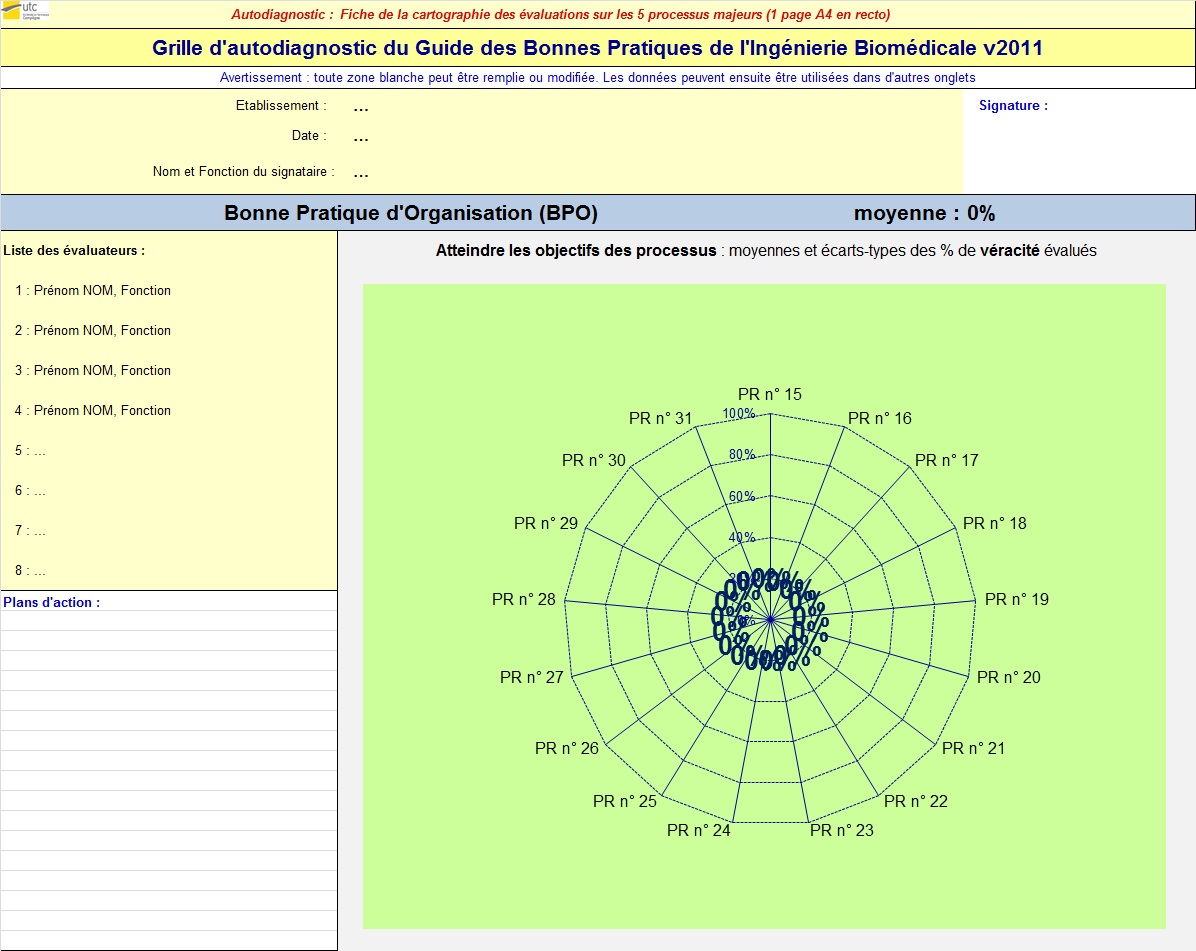

7. Cartographie BPO.. 24

- Cartographie des résultats avec écarts

type pour les processus des BP d’Organisation

- Plan

d’action

envisagé

Figure 13 : onglet

« Cartographie BPO »

de la grille d’autodiagnostic

2011. Source [R32]

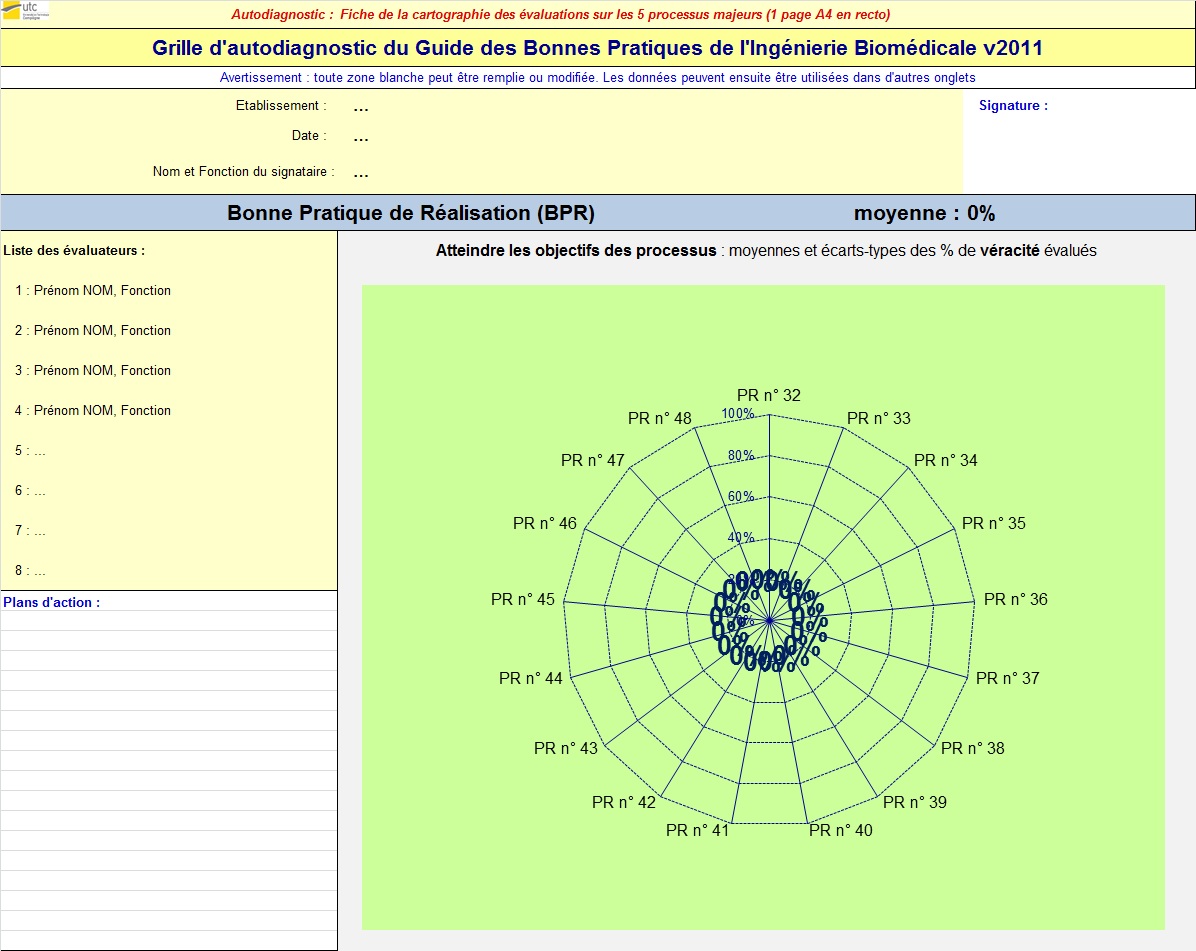

8. Cartographie BPR. 25

- Cartographie des résultats avec écarts type pour

les processus des BP Réalisation

- Plan

d’action

envisagé

Figure 14 : onglet

« Cartographie BPR »

de la grille d’autodiagnostic

2011. Source [R32]

9. Retour d'expérience

- Retour

d'expérience

pour

de

futures études.

- Retour en cas de

problème sur l’utilisation de

la grille pour futures mise à jour

Figure 15 : onglet « Retour

d’expérience » de la grille d’autodiagnostic

2011.

Source

[R32]

. 25

C. Echelle de

maturité

Les bonnes pratiques proposées dans le GBPIB 2011 peuvent

être évaluées selon l’échelle de maturité

proposée dans le référentiel de qualité

international ISO 9004.

L’échelle de maturité présente l’avantage

d’être plus nuancée que l’échelle de

véracité. Etant plus affinée, elle va donc mieux

expliciter les états constatés des processus.

Les niveaux d’appréciation de la maturité d’un processus

peuvent être les suivants :

1)Absent

: aucune activité n’est réalisée pour ce processus.

2)Aléatoire : les

activités sont réalisées implicitement sans

être toujours mises en œuvre complètement et dans les

délais.

3)Défini : les

activités sont définies explicitement et mises en œuvre

dans les délais, sans être forcément tracées.

4)Maîtrisé : les

activités réalisées sont efficaces, tracées

dans leur cheminement et leurs résultats.

5)Optimisé : les

activités réalisées sont efficientes et induisent

des améliorations qui sont effectivement mises en œuvre.

6)Mature : les activités

réalisées ont une excellente qualité

perçue, elles anticipent les attentes et innovent dans les

services rendus.

Le GBPIB 2011 explique que pour attester sa conformité

vis-à-vis de la 17050, un service biomédical doit au

moins avoir la totalité de ses bonnes pratiques à un

niveau « Maîtrisé » (60%).

Comparaison des 2 échelles :

- L’échelle de véracité est sur 6 niveaux.

Remplir une grille basée sur cette échelle correspondrait

à effectuer une démarche de conformité pour l’auto

déclaration.

- L’échelle de maturité est également

composée de 6 niveaux mais plus nuancée. Remplir une

grille basée sur cette échelle correspondrait à

effectuer une démarche de progrès continu.

En effet, le niveau 6 de l’échelle de

véracité (Vrai Prouvé = 100%) ne peut que

correspondre au niveau 4 de l’échelle de maturité

(Maîtrisé = 60%)

Tableau 7 : comparatif entre les deux

échelles. Source : [R31].

Exemple sur un critère de processus de management :

« Un document écrit explicite ses missions en

référence ou en complément des textes

réglementaires existants, ses relations avec les parties

prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont

il dispose et son positionnement dans l’organigramme de

l’établissement. »

Le niveau 6 « Vrai prouvé » de l’échelle de

véracité correspond à dire « il existe un

document écrit, validé et on peut le prouver » ce

qui pourrait aussi correspondre au niveau 4 de l’échelle de

maturité « Maitrisé », cette activité

est réalisée avec efficacité. L’échelle de

maturité permet donc de faire évoluer cette pratique en

l’amenant vers l’efficience en induisant des améliorations et

vers la qualité perçue en anticipant les attentes et

innovant dans les services rendus, niveaux 5 et 6.

Pour accompagner la communauté biomédicale dans la

maîtrise de l’échelle de maturité, une

deuxième grille [R33]

a

été

conçue.

Contrairement

à

la

première,

l’évaluation porte

sur les processus et non plus sur les critères de

réalisation. En procédant de telle sorte, il n’a pas

été nécessaire de reformuler les critères,

assurant ainsi une compatibilité avec le GBPIB 2011).

Néanmoins, malgré le fait qu’il y ait moins

d’évaluation à porter (48 au lieu de 212), la

subtilité de cette nouvelle échelle fait que

l’auto-évaluation ne sera forcément plus rapide.

retour

sommaire

V. Conclusions et perspectives

Dans l’optique de l’amélioration continue, la grille

d’autodiagnostic 2011 est l’outil idéal pour démontrer

son savoir-faire. Imprimable, elle facilite l’auto déclaration

de conformité et est facilement présentable à la

direction de l’établissement afin d’obtenir de la

reconnaissance, la clef de la pérennité d’un service

biomédical.

Automatisée sous format Excel, elle est facilement modifiable :

les activités connexes du GBPIB, qui seront

rédigées au fur et à mesure pourront donc

être intégrées. De par les retours

d’expérience, la grille offre également la

possibilité à chaque acteur de la communauté de la

faire évoluer.

En devenant une plateforme multilingue « Full Web », la

grille permettrait à tous les inscrits de

bénéficier de l’échange des bonnes pratiques. Une

telle plateforme assurerait donc au GBPIB sa longévité en

devenant un outil de suivi et de pilotage. Elle intègrerait la

grille d’autodiagnostic combiné à un système de

mutualisation automatique offrant la possibilité de faire des

comparaisons par pays et/ou régulièrement. Avec un

système « push » de rappels automatiques

périodiques, la stimulation de la communauté

biomédicale serait garantie.

L’exploitation de la grille d’autodiagnostic et de ses

évolutions est un procédé incontournable si l’on

souhaite garantir la qualité et la sécurité des

soins délivrés aux patients.

A. Définitions

Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui

transforme des éléments d’entrées en

éléments de sortie. Définir les processus consiste

à expliciter l'enchaînement des actions afin de produire

le résultat attendu d’une bonne pratique.

- [G2] Critère de réalisation :

Les critères de réalisation permettent d’identifier les

tâches en détaillant les activités à remplir

ou les résultats majeurs à obtenir pour considérer

qu’une bonne pratique soit réalisée avec succès.

Les critères de réalisation peuvent donc servir d'items

à évaluer dans le cadre d'audits internes ou

d'autoévaluations des pratiques.

Niveau de réalisation des activités planifiées et

d’obtention des résultats escomptés. Les indicateurs

d’efficacité permettent de savoir si la bonne pratique donne les

"résultats attendus" et atteint les objectifs définis.

Ils sont donc en général directement associables

aux processus eux-mêmes déclinés en critères

de réalisation à mettre en œuvre.

Rapport entre le résultat obtenu et les ressources

utilisées. Etre efficace à moindre coût. Les

indicateurs d’efficience permettent d'évaluer "le rendement

interne" du service biomédical en identifiant

généralement le temps passé par les acteurs et les

ressources consommées pour obtenir les résultats

d'efficacité de la bonne pratique.

Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques

à satisfaire des exigences (source ISO 9000[iso18]).

Appréciation d’un produit, d’un service ou d’une situation telle

que la voit et la décode une population ou un individu à

travers ses propres grilles, modalités ou critères de

perception, formels ou informels, explicites ou implicites.

Quelles que soient l'efficacité et

l'efficience d'un service rendu, la

reconnaissance intrinsèque d’une entité passe par les

regards et évaluations des bénéficiaires.

- [G7] Indicateurs de qualité perçue :

Ils sont cruciaux car associés à "l'image de

professionnalisme" que le service biomédical donne au niveau des

services de soins, de l'établissement et des tutelles. Pour

favoriser l'implication et l'esprit d'innovation, la qualité

perçue par les acteurs biomédicaux est également

évaluée en interne au sein du service biomédical,

pour chacune des bonnes pratiques

Activités coordonnées pour orienter et contrôler

une organisation

C'est une procédure destinée à faire valider, par

un organisme agréé indépendant, la

conformité du système qualité d'une organisation

aux normes ISO 9000 ou à un référentiel de

qualité officiellement reconnu.

Terme anglophone très usité. En français

référenciation ou étalonnage est une technique de

marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à

étudier et analyser les techniques de gestion, les modes

d’organisation des autres entreprises ou entité afin de s’en

inspirer et de retirer le meilleur. C’est un processus continu de

recherche, d’analyse comparative, d’adaptation et d’implantation des

meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus

dans une organisation (source Guide v2011).

- [G11] Parties prenantes :

Les services parties prenantes sont

ceux dont l'activité influe sur

la qualité des résultats finaux. Ils

peuvent être de soins, médico-techniques ou utilisateurs

des technologies, administratifs,

de support (informatique,

mécanique, électrique,

électronique, climatisation,

plomberie, gaz médicaux,

transport...), ou encore provenir des

partenaires ou fournisseurs

Une bonne pratique peut être considérée comme

mature si elle est réalisée de manière efficace et

efficiente et parvient aux performances durables en comprenant et

satisfaisant aux besoins et aux attentes des parties

intéressées

(Source : ISO 9004[2009-12-01], Gestion des performances durables d’un

organisme-approche de management par la qualité)

B. Règlementations et

Normes

[G13] Critère 8k [R19] : Gestion des

équipements

biomédicaux.

Ce

critère

se

situe

dans

le

manuel

du

référentiel

de

certification des établissements de santé

délivré par la Haute Autorité de Santé

(HAS) dans sa version 2010.

Ce

manuel,

est

établi

grâce

aux

travaux

de

groupes

thématiques

composés de professionnels de santé,

d’experts et de représentants d’usagers. Il est structuré

en 2 chapitres :

- Chapitre

I

:

Management

de

l’établissement

- Chapitre II : Prise en charge du patient

Il

vise

la

certification

des

établissements

de

santé,

il

porte

sur le fonctionnement global de l’établissement.

Il

poursuit

2

objectifs

:

- La

mise

place

d’un

système

de

pilotage

- L’atteinte d’un niveau de qualité sur des

critères thématiques jugés essentiels.

Il

contribue

à

la

régulation

des

établissements

de

santé

par

la qualité.

- Situation

du

critère

8K

dans

l’organisation

du

manuel

HAS

:

Cette

activité

est

définie

dans

:

- Chapitre

I

:

«

Management

de

l’établissement

»

- Partie 3 : « Management de la qualité et de la

sécurité des soins ».

- Référence 8 : « Le programme global et

coordonné de management de la qualité et des risques

» et à travers le critère 8K « Gestion des

équipements biomédicaux ».

Ce

critère

décrit

les

étapes

obligatoires

pour

la

gestion

et

la maintenance d’un dispositif biomédical et

défini pour la première fois l’organisation d’un service

biomédical. Cette reconnaissance par les pairs fait suite

à une volonté de la profession de maîtriser et

d’améliorer ses pratiques.

Il

organise

les

éléments

d’appréciation

selon

les

étapes

d’une

démarche

d’amélioration :

prévoir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer.

Dans

le

cadre

de

la

certification

par

la

H.A.S

v2010 des

établissements de santé, l’activité

biomédicale est reconnue, à travers le critère 8k,

comme contribuant à la qualité des soins et à la

sécurité des patients, ce qui leur donne aussi des

obligations. A partir de chaque processus E1, E2, E3, une grille

d’autodiagnostic a été élaborée afin

d’évaluer l’activité biomédicale France des

exigences du référentiel de certification H.A.S v2010.

[G14]

NF

EN 17050 : Evaluation de la conformité – Déclaration

de conformité du fournisseur

Cette

norme

européenne

NF

EN

ISO/CEI

17050

:

2004

homologuée

par l’AFNOR en 2005 a le statut d’une norme

française, elle reproduit intégralement la norme

internationale ISO/CEI 17050 : 2004 et remplace l’EN 45014 : 1998

La

norme

NF

EN

ISO/CEI

17050

:

2005

présentée

sous le

titre général « Evaluation de la conformité

– Déclaration de conformité du fournisseur »,

permet l’évaluation de la conformité et permet

également au fournisseur de s’auto déclarer conforme aux

exigences de documents normatifs. Cette norme comprend 2 parties :

- ISO/CEI

17050-1

:

Exigences

générales

Cette

première

partie

spécifie

les

exigences

générales

applicables

à

la

déclaration de

conformité du fournisseur dans les cas où il est

souhaitable, ou nécessaire, d’attester la conformité d’un

objet à des exigences spécifiées, quel que soit le

secteur concerné. Pour les besoins de cette partie de l’ISO/CEI

17050, l’objet d’une déclaration de conformité peut

être un produit, un processus, un système de

management, une personne ou un organisme.

- ISO/CEI

17050-2

:

Documentation

d’appui

Cette

deuxième

partie

spécifie

les

exigences

générales

relatives

à

la

documentation d’appui

permettant de justifier la déclaration de conformité du

fournisseur décrite dans la première partie.

Ce

terme

de

fournisseur

est

un

terme

générique

qui

intègre

toute entité qui souhaite se conformer à

un référentiel.

Le

document

d’appui

contenant

les

preuves

sur

lesquelles

le

service

biomédical peut se baser pour émettre son

auto-déclaration peut être la grille d’autodiagnostic.

Champ

d’amélioration

et

évolution

de

la

norme

:

Par

rapport

au

document

remplacé

(EN

45014

:

1998),

le champ de la

déclaration de conformité du fournisseur est

étendu puisque, outre les produits, processus et services, la

déclaration de conformité peut aussi porter sur les

systèmes de management, les personnes et les organismes. De

plus, le contenu de la documentation d’appui est précisé

ainsi que les exigences s’y rapportant (disponibilité,

durée de conservation, etc.).

[G15] ISO 9001 [R14] : Systèmes

de

management de la qualité -

Exigences

C’est

le

référentiel

qualité

international

le

plus

connu

et

le

plus exploité par les entreprises du secteur

marchand et de plus en plus

par les organisations du secteur

non-marchand. Il vise à démontrer

le respect des exigences de

management qualité pour garantir

la meilleure satisfaction des clients,

publics ou bénéficiaires

vis-à-vis d’activités ou d’engagements

spécifiés.

[G16]

ISO

9004 [R34] : Gestion

des performances durables d'un organisme -

Approche de management par la qualité

L'ISO

9004:2009

fournit

des

lignes

directrices

permettant

aux

organismes

de

réaliser des performances durables par une approche de

management par la qualité. Elle s'applique à tout

organisme, quels que soient sa taille, son type et son activité.

L'ISO

9004:2009

n'est

pas

destinée

à

être

utilisée

dans

un

cadre réglementaire, contractuel ou de certification.

[G17] EFQM [R35]: European Foundation for Quality

Management

L’European

Foundation

for

Quality

Management

propose

un

référentiel

qualité

ouvert

intégrant

toutes les composantes

humaines (clients, salariés,

actionnaires, communauté) et les impacts sociétaux d’une

activité, autant pour les entreprises que pour les

organisations non-marchandes. L’EFQM remet

périodiquement un prix d’excellence aux

organisations candidates dans plusieurs

secteurs professionnels, selon leurs

statuts et les niveaux de l’évaluation faite

par deux auditeurs sur neuf processus clés.

[G18] ISO 9000:2005 [R36]: Systèmes de management de

la

qualité - Principes essentiels et vocabulaire

L'ISO

9000:2005

décrit

les

principes

essentiels

des

systèmes

de

management

de la qualité, objet de la famille des normes ISO

9000, et en définit les termes associés.

Elle

est

applicable

:

a.

aux

organismes

cherchant

à

progresser

par

la

mise

en œuvre d'un

système de management de la qualité;

b.

aux

organismes

qui

cherchent

à

s'assurer

que

leurs

fournisseurs

satisferont leurs exigences relatives aux produits;

c.

aux

utilisateurs

des

produits;

d.

aux

personnes

concernées

par

une

compréhension

mutuelle

de

la

terminologie utilisée dans le domaine du management de la

qualité (par exemple fournisseurs, clients, autorités

réglementaires);

e.

aux

personnes

internes

ou

externes

à

l'organisme,

qui

évaluent

ou auditent le système de management de la

qualité en termes de conformité aux exigences de l'ISO

9001 (par exemple auditeurs, autorités réglementaires,

organismes de certification/enregistrement);

f.

aux

personnes

internes

ou

externes

à

l'organisme

qui

donnent des

conseils ou fournissent une formation sur le système de

management de la qualité qui lui convient;

g.

aux

personnes

qui

élaborent

des

normes

apparentées.

C. Sigles

[G19] AAMB : Association des Agents de Maintenance

Biomédicale

[G20] AFIB : Association Française des

Ingénieurs

Biomédicaux

[G21] AFITEB : Association Francophone

Inter-hospitalière des

Techniciens Biomédicaux

[G22] AFPTS : Association Francophone des

Professionnels des

Technologies de Santé

[G23] APIBQ : Association des Physiciens et

Ingénieurs

Biomédicaux

[G24] ATGBM : Association des Technologues en

Génie

Biomédical

[G25] ATD : Association des Techniciens de Dialyse

[G26] H360 : association nationale des cadres et

experts techniques

hospitaliers

VII. Bibliographie

Tous les liens

ci-dessous ont été consultés de 12 avril 2004.

Liens vers sites internet d’intérêt :

[R1] : Site internet officiel de l’Union

Européenne,

traité de Lisbonne :

[R2] : Site internet d’accès au droit de

l’Union

Européenne. Journal officiel de l’union européenne ;

troisième partie « Les politiques et actions internes de

l’union » ; Titre XIV : « Santé publique » ;

Article 168 ; page 122 (Remplace l’article 152 TCE) édité

le 30/03/2010.

[R3] : Site internet de la Haute Autorité de

Santé :

[R4] : Site internet de la Haute Autorité de

Santé,

présentation de la HAS :

[R5] : Portail du Ministère du travail, de

l’emploi et de la

santé, la loi « Hôpital, patients, santé et

territoires » :

[R6] : Site internet de l’Agence Nationale d’Appui

à la

Performance des établissements de santé et

médicaux-sociaux, les missions de l’ANAP :

[R7] : Histoire de l’ « American Medical

Association »,

site internet en anglais :

[R8] : Histoire du « Journal of the American

Medical Associations

», site internet en anglais :

Référentiels métiers ne concernant pas

l’ingénierie biomédicale :

[R9] : Arrêté du 14 mars 2000 relatif

aux bonnes pratiques

de laboratoire, JORF bulletin 2000-12 du 23 mars 2000, NOR :

MESP0020869A.

Site internet du Ministère du travail, de l’emploi et de la

santé, l’arrêté en question :

[R10] : Guide des Bonnes Pratiques de Pharmacie

Hospitalière,

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (Direction des

hôpitaux, enquête publique). Arrêté du 22 juin

2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière,

JORF Bulletin 2001-27 du 3 juillet 2001, NOR : SANH0122497A.

Site internet de Legifrance, l’arrêté en question :

[R11] : Arrêté du 26 avril 2002

modifiant

l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne

exécution des analyses de biologie médicale (GBEA), JORF

n ° 104 du 4 mai 2002 p.8375, NOR : SANP0221588A

Site internet de Legifrance, l’arrêté en question :

[R12] : Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène

(GBPH) et

d’application des principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control

Point) relatif aux obligations réglementaire (notamment les

règlements CE n°852/2001 et 183/2005).

Site internet du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du

territoire – définition, « pourquoi » et «

comment » des guides :

Guides publics de bonnes pratiques biomédicales :

[R13] : Guide des Bonnes Pratiques

Biomédicales en Etablissement

de Santé, Farges G. (UTC), Wahart G. (Pdte AFIB), Denax J.M.

(Pdt AAMB), Métayer H. (Pdt ATD) et 45 co-auteurs, ITBM-RBM

News, Ed Elsevier, novembre 2002, vol. 23, Suppl. 2, 23s-52s.

Site internet de l’UTC, page de M. Gilbert Farges, Guide des Bonnes

Pratiques Biomédicales :

[R14] : Guide des Bonnes Pratiques

Biomédicales

d’Ingénierie Hospitalière, Farges G. (UTC), Bendele C

(Pdt AAMB), Decouvelaere M. (Pdte AFIB), Romain G. (Pdt AFITEB), Kouam

P. (Pdt AFPTS), Zoabli G. (Pdt. APIBQ), Metayer H. (Pdt ATD) Lafont M.

(Pdte ATGBM), Martin. E (Pdt H360) et 85 co-auteurs, sous presse.

Publication d'article sur les bonnes pratiques biomédicales

[R15] : Naissance du "Guide des Bonnes Pratiques

Biomédicales en

Etablissement de Santé", G. Farges, Ed Elsevier, ITBM-RBM News,

2003, Vol. 24, n° 1, pp 5-9.

Rapports public

[R16] : Etat de l'art des missions des services

biomédicaux,

réflexions sur des bonnes pratiques de l'ingénierie

biomédicale, G. MANIBAL - C. RONCALLI , Projet DESS "TBH", UTC,

00-01, pp 68.

[R17] : Contribution à une démarche de

validation en

bonnes pratiques biomédicales en établissement de

santé: la grille d'évaluation, A. Guyard, L. Tamames,