Les trois niveaux du numérique.

Définition : Le numérique.

Le numérique est le procédé qui consiste à traduire du qualitatif en quantitatif, des quale en quanta. Le numérique correspond au système formel couvrant la totalité du calculable, c'est-à-dire des traitements d'information effectuables par une machine.

Rappel :

Les contenus numériques sont codés en langage binaire.

Ses éléments sont discrets, c'est-à-dire séparés les uns des autres : vrai ou faux, 0 ou 1, allumé ou éteint...

Ils sont manipulables en fonction des règles formelles de calculs, règles prédéfinies et automatiquement appliquées.

Les ensembles de règles forment des recettes appelées algorithmes.

L'ordinateur ne connaît rien du contexte, ni de l'intention réelle de l'utilisateur, mais suit des instructions complètes et précises.

Le numérique permet de rendre les contenus manipulables[1] en les coupant de leur signification. En les transformant en ressources binaires on libère leur potentiel calculatoire au prix d'une coupure radicale avec le sens.

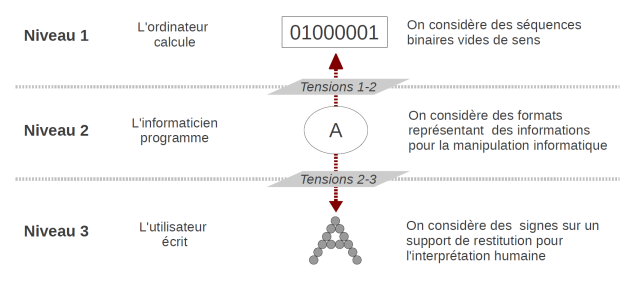

Définition : Les 3 niveaux (projet PRECIP).

Le livre a une réalité physique ou matérielle (le papier, l'encre) et une réalité symbolique ou culturelle (la langue, les signes à interpréter).

Mais pour comprendre le fonctionnement du numérique il faut comprendre l'articulation, non pas de deux, mais de trois niveaux. Les technologies du numériques ne sont dans aucun de ces trois niveaux, mais dans les trois à la fois. En effet, toute activité d'écriture numérique peut être décrite selon trois niveaux allant du plus abstrait, sa forme binaire en machine, au plus concret, sa forme sémiotique interprétable par un humain.

Ces trois niveaux du numérique peuvent être formulés ainsi :

le possible théorique ouvert par le numérique. C'est le niveau de la machine.

le potentiel fonctionnel proposé par les applications. C'est le niveau du logiciel.

la pratique interprétative des formes sémiotiques. C'est (actuellement) le niveau de l'écran.

Fondamental : La coupure du numérique.

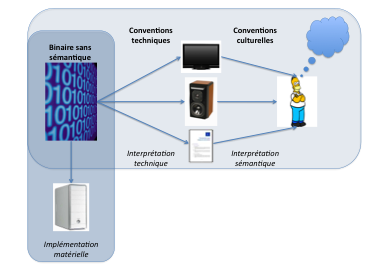

Le numérique comme tel, objet idéal (calculabilité et combinatoire), prend une existence matérielle via l'implémentation et une consistance pratique via la manifestation d'un contenu sous une forme sémiotique perceptible et via l'interaction qu'il permet.

Le numérique se caractérise par une double coupure, un double isolement :

le numérique est coupé de l'interprétation d'une part. Une ressource numérique ne dit pas par elle-même comment il faut la lire et l'interpréter.

Ex. Quand on considère une séquence binaire, on peut la lire comme une image via un décodeur adéquat, ou comme un son, ou encore comme une vidéo.

le numérique est coupé de sa matérialisation d'autre part. Le numérique est un code dont la structure et les règles ne dépendent pas de la manière dont il est matériellement réalisé.

Ex. C'est ainsi qu'on peut avoir la même ressource binaire sur un support optique ou magnétique : la matérialité n'influence pas le codage.

Mais cette double coupure reste néanmoins idéale. Car en pratique, il faudra bien manipuler le numérique (via des formats et des outils qui le sortiront de son isolement sémantique pour lui conférer des propriétés à partir desquelles on l'utilisera).

Remarque : Les tensions entre les 3 niveaux.

La théorie des trois niveaux[2] peut être reformulée ainsi :

Le niveau théorético-idéal est le numérique comme principe calculatoire qui réduit les contenus à une combinatoire aveugle de signes privés de sens (ex. les 0 ou les 1, ou n'importe quelles autres unités logiques formelles constituant un alphabet de manipulation).

Le niveau techno-applicatif est un formatage technique du premier niveau, c'est le niveau de l'informaticien ou de la manifestation.

Les formats sont exploités pour la programmation de fonctions d'écriture. Cela se concrétise en propriétés techniques (manipulabilité, abstraction, adressabilité, universalité, clonabilité) déclinées en fonctions. Une carte heuristique[3] du niveau techno-applicatif est disponible ici.

Le niveau sémio-rhétorique est le niveau où le contenu numérique, traduit dans des formats de codage, se manifeste à travers des interfaces pour permettre l'interaction avec un utilisateur.

Il est important de comprendre les tensions entre les niveaux :

Entre les niveaux 1 et 2 : ce qui n'est pas prévu est impossible.

Ex. le caractère alphabétique pour Unicode ou ASCII ; le pixel en format TIFF ; le GOP (Group of Picture) en MPEG, etc. Ces unités sont déterminées a priori et le format définit ce qu'il est possible de faire avec elles.

Entre les niveaux 2 et 3 : tout ce qui est faisable n'est pas sensé.

Ex. Il est techniquement possible de segmenter une lettre, à n'importe quel endroit, mais une telle segmentation peut n'avoir aucun sens, elle dépend pour le moins du "contexte" de production et de réception (ce pourquoi on trouvera cette fonction dans les logiciels dits de graphisme plutôt que dans les logiciels dits d'écriture ou d'édition).