La manipulabilité des nouveaux médias.

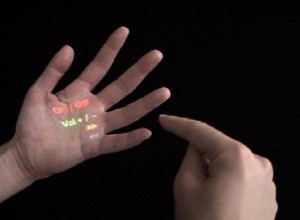

Calculi | Après cette première machine à calculer qu'est la main, l'homme encocha des bois, puis entassa des cailloux (calculi), puis constitua abaques et bouliers. Dans tous les cas le calcul nécessitait une manipulation. L'enfant compte d'abord sur ses doigts, avant d'intérioriser ce geste de calcul. Aujourd'hui c'est la machine qui exécute cette manipulation. La manipulabilité[1] technique demeure fondamentale pour comprendre le numérique. Elle fait sens à chacun des trois niveaux[2]. |

Le fonctionnement d'un boulier ne nous aide-t-il pas déjà à comprendre qu'une opération de calcul peut se traduire en gestes séquentiels opérant selon des instructions binaires (rapprocher la boule de la barre centrale ou ne pas y toucher) ? Une manipulation automatique, cela ressemble à un oxymore, puisque l'automatisme se passe de la main. Mais cet oxymore a le grand mérite de nous rappeler qu'entre un boulier qu'on manipule et un algorithme qui manipule il y a une même longue histoire. Pour plus de détails sur l'histoire du calcul, de la main à la machine, on pourra lire ce document. |

L'histoire des supports d'écriture montre une manipulabilité toujours plus importante offerte au lecteur : le passage du rotulus au codex entraîne une pagination, une table des matières, des notes de bas de page... La manipulabilité est au principe de l'écriture informatique, mais elle est aussi au principe de l'écriture-lecture numérique. Plus que d'être du lisible l'essence de l'écriture numérique est d'être manipulable. Avec le numérique, il y a un passage à la limite, une maximisation de cette notion de manipulabilité. Un contenu numérisé , reposant sur la médiation du calcul, est par définition manipulable. « Le propre du calcul est que le contenu ne porte pas sur lui les traces de sa manipulation : un objet numérique n'a pas de mémoire – il est mémoire. Tout est manipulable selon le même principe, le tout comme chaque partie ou ensemble de paries. La distinction entre partie et tout est d'ailleurs problématique dans le cas du numérique, car comme le rappelle Lev Manovich les médias numériques possèdent une structure modulaire[3]. |

Définition : Algorithme et programmation.

L'informatique, comme son nom l'indique, est de l'information automatique, plus précisément elle est la (techno)science du traitement de l'information par des machines automatiques.

Un ordinateur n'est pas seulement automatique (comme une horloge) mais programmable. L'histoire de la programmation[4] a au moins deux siècles. A ce titre, il est important de comprendre que la programmation informatique n'épuise pas la question de l'algorithme[5], elle n'en est est qu'un exemple. On ne programme que ce qui relève du champ de l'algorithme, c'est à dire ce qui a déjà été discrétisé et formalisé.

Le numérique est caractérisé par une double origine

Le numérique comme calcul > Issu des mathématiques et de la logique. Projet de formaliser la pensée (la logique) et d'arithmétiser le formel (rapporter la démonstration logique à un calcul numérique).

Le numérique comme contrôle > Issu de la théorie des systèmes et de leur commande (cybernétique). Commander les systèmes en contrôlant l'information.

Convergence : l'information comme commande et calcul.

Le numérique est caractérisé par une double coupure (Bruno Bachimont) :

Coupure sémantique > Le numérique n'a pas de sens ou d'interprétation propre.

Coupure matérielle > Le numérique n'a pas d'ancrage matériel : il est neutre fonctionnellement vis-à-vis de la matière qui le réalise.

Le numérique est caractérisé par une double tendance :

Fragmenter > le numérique fonctionne comme une bombe à fragmentation, car il explose le contenu en unités arbitraires par rapport au sens ;

Recomposer > Le recomposition obéit à des lois du calcul : les unités arbitraires sont recombinables et recombinées librement, sans contrainte liée au contenu.

L'ordinateur est à la croisée des technologies de calcul (de la machine analytique de Babbage au tabulateur d'Hollerith) et des technologies médiatiques (du daguerréotype de Daguerre au cinématographe des frères Lumières). « Effectuant une boucle historique, l'ordinateur est revenu à ses origines. De machine analytique, tout juste bonne à traiter des nombres à grande vitesse, il est devenu un métier à tisser de Jacquard ; c'est-à-dire un outil de synthèse et de manipulation médiatiques »

(Manovich[6], p. 96). Tous nos médias sont devenus calculables ;

Un nouvel objet médiatique peut être décrit formellement ou mathématiquement.

Un nouvel objet médiatique est soumis à une manipulation algorithmique. Les médias sont devenus programmables.

Le codage numérique engage à la fois la conversion de l'analogique au numérique[7], un code commun de représentation (ce qui permet des médias différents combinés dans un seul et même fichier, le tout transposable dans d'autres formats - transcodage) et la représentation numérique elle-même (ce qui permet de dupliquer un média sans aucune dégradation).